徐小明的主旋律

邹金灿 林繁

图/本刊记者 方迎忠

“昏睡百年,国人渐已醒。睁开眼吧,小心看吧,哪个愿臣虏自认……”

谈起徐小明,如今年轻一辈的影视观众可能不算十分熟悉,但谈起1980年代的香港电视剧《大侠霍元甲》,或者可说是无人不知无人不晓了。即便是没有看过这部电视剧的,也会听过主题曲《万里长城永不倒》。三十多年来,不计其数的人唱过这首歌,其中就包括了这部电视剧的导演、监制、编剧徐小明。

《大侠霍元甲》是丽的电视(亚洲电视前身)推出的作品,1981年在香港首播,播出后在香港以及东南亚都获得巨大反响。两年后,它成了第一部进入内地的香港电视剧,因了特殊的历史契机,此剧在内地播出的情景用“万人空巷”这4个字来形容,都不过分。近年来,在徐小明出席的各种场合中,一批中年人纷纷向他深情致敬,主题都是同一个:我小时候看过《大侠霍元甲》。徐小明的妻子徐李凤鸣说,她真切感到这部电视剧红的程度,是一次在上海打车,遭到拒载,原因是司机要回家看《霍元甲》。

这是他一生最著名的作品,拍摄于1980年,27岁的他已经担任该剧导演、监制、编剧。在影视圈内,徐小明以才艺全能著称:能打、能导、能演、能编、能唱,做过监制、制片人……

霍元甲这个人物的家国精神,融入了他的生命中。“家国”二字,成了他经常唱响的“主旋律”。与一些香港明星回避谈论时事不同,徐小明不仅去谈,且态度鲜明地发出批评声音。譬如对于近期香港球迷嘘国歌的行为,他说,“这是香港的悲,是香港人之耻,你们这群无家国观念、无民族精神、灵魂出窍的人玩够了吧!”

在各种场合中,徐小明都能说一口流利的普通话。如今妻儿都进入他的影视公司帮忙,一年有一半的时间在内地。与我们见面前,他还去广西为新剧取景。见面之后,他那一口没有懒音、入声字结实有力的纯正粤语,提醒了我不应该问“你方便用普通话还是粤语接受访问”这个问题。

聊天在咖啡厅里进行。徐小明声音平和,看得出他是尽量不影响周围的人,即使是对一些事情发表批评意见,语气也不激抗。发表完意见之后,还微笑着说,“不知道你同不同意我的看法?”

这是讲究礼节的一家人。饮品上桌之后,生于1987年的儿子徐沅澔,会频频为身旁的母亲徐李凤鸣斟茶。在我和徐小明聊天时,徐李凤鸣和儿子仔细翻阅我们带来的杂志,并不插话。道别时,徐小明夫妇先进入电梯,我和摄影师请徐沅澔进电梯,徐沅澔按着电梯按钮,坚持让我们先入电梯。

见面时,徐小明一坐下就盛赞抗战胜利70周年阅兵,“震撼!”我留意到,在9月3日阅兵当天,他发布在微博以及朋友圈的内容都是:“无限兴奋!身为中国人的自豪!‘昏睡百年,中国早觉醒,服务人民,贡献世界,维护和平!’抗日胜利70周年纪念阅兵大典,看得大家热血沸腾!”

同样令他兴奋的,还有10月1日在香港红磡体育馆举行的国庆文艺晚会,他受邀出演节目,“为表现家与国密切关系,我实行与家人合演”,节目是:与徐李凤鸣合演朝鲜族歌舞,和徐沅澔合唱《万里长城永不倒》以及表演武术。

这让记者联想到与他相识了几十年的成龙。我告诉他:网上有报道说,成龙早年是你捧红的。徐小明马上说,“网上写错了。成龙不是我捧红的,我希望你更正一下。成龙和我从小玩到大,后来我们一起做武行,做武师,做武打演员,跟着成为搭档,一起做武术指导。我们是这样合作的。后来他自己在电影上有了发展,就很感谢几位跟他有缘、帮到他的导演和老板,和我的情况就不应该过分联系。我们朋友之间互相勉励、互相帮助是有的,但他的成名不是我捧的。”

家国情感发源于小时候受的教育。“我从小在戏班长大,以前的戏,主角都是简单的正邪两个样子。戏房生活尊师重道、一日为师终生为父,我从小就会受这样的教育。还有一点就是,我小时候在贫民区长大,没有娱乐,其中有一个叫大笪地的地方,有人玩魔术,有人唱歌,我就很喜欢里面一个说书先生,听他讲三国英雄的故事,讲忠义,讲《水浒传》,讲岳飞,这些人物故事潜移默化影响了我。所以当我长大之后,我的作品基本都会有这个化身在里面。”

我问:“小时候听这些戏,会不会觉得是说教?”

徐小明说:“不会,绝对不会!相反我觉得现在这些人少接触这些东西,就很多人去占中。”

“你对占中怎么看?”

“我绝对不赞成。我还公开骂。没有国焉能有家?就算你对国家有多不满,你也要睁大眼去看这几十年的进步。他们没有经历过苦处,他们没有经历过我父亲那个年代香港的困境、社会的艰难。我父亲那辈会影响到我们这辈,我们不会对社会埋怨,一份工作不够就找两份,没钱就少吃点。反正我一定是凭我的表现、我的行为去赚取我应该的所得。现在很多大学生,你看他们在大学里的行为,很莫名其妙。为什么读到大学,却还说那么幼稚的话?不懂得尊师重道,说话没有逻辑,口口声声说有社会责任,其实我觉得是无赖。这些话我在香港照样公开骂。还没占中之前,我就对记者说,你们这些人在构思上一旦成功,就叫七伤拳,会伤害到自己、伤害到社会。果然如我所说,结局就是那么难看!”

徐小明这些批评声音,也为他带来争议。对此,他不以为意,“很多人说我亲共。我告诉他:麻烦你睁大眼睛看看徐小明是什么时候回内地的!我1979年到现在,是宗旨不变。我不是‘忽然爱国’的人,我和共产党打交道比你们还多,由于这样,我认识内地比你们多,你们没资格这样和我说话。你连内地都不逗留,你怎么和我说话?”

徐小明是最早一批接触内地的香港影人之一。1979年,内地刚开放,他就受邀到广州参加活动。那一年他结婚,非常渴望“去北京看看”,和妻子去东京度蜜月时,刚好东京开通了直飞北京的航线,于是他们飞去了北京圆梦。

从东京去北京,两个城市的对比让他吓了一跳。“报道上说长城、北海,把很多风景说得很美。我一下机场,当我们好像每个进来的人都是走私犯一样看待。进海关之后,那些行李车——两辆拖拉车,拖着行李,像山一样压着,人就爬到行李上,站在上面拿着行李扔下来,你接住就好,接不住就撞上了。我们经常出国,把先进国家和我们国家相比,为什么我们这么不文明,这么落后?当我们走出停车场的时候,有很多人叫我们坐车,‘同志要车吗’地叫。我们就说‘是啊,送我们去宾馆’。走到停车场一看,停了几百辆车,每辆车都很烂。停车场已经像黄沙万里一样。我们继续走下去,其中有一辆车烂得不得了,我心里想:不要是这辆啊!果然,司机就带我去坐了那辆。一坐上去,车的底部穿了窟窿,一路由机场开出去,那些灰尘全部跑进来。”

“1979年回去之后,我的心很不舒服。那时候当地的朋友请我吃饭,还分三级制,这个你没听过吧?港澳同胞坐楼下那层,台胞坐二楼,欧美侨胞坐三楼VIP。当我坐在那里吃饭的时候,真是一点也没有夸张,茶楼上有二十几张桌子,每张桌子旁边都站着一帮乞丐,那些全部都不是本地人,很困苦,衣衫褴褛,拖儿带女。服务员又不赶他们走,然后乞丐们就说,‘你别动,这个鱼头是我的’,‘你别动,这个鸡头是我的。’他们围着你,你吃都吃得不安乐。当时我在广州就是这样,在北京也是这样。”

这些亲身见闻,并没有影响他回内地。1981年,他就受邀回内地取景,其后拍了电影《木棉袈裟》。在那个时期,香港影人极少北上拍戏。一位香港资深电视人告诉记者,《木棉袈裟》的男女主角都是内地人,这对于当时的香港人来说是很新颖的。

对于当年的率先北上拍戏,徐小明说,“这就是我所说的,不要对国家那么多埋怨,你应该对自己流着的中国人的血液负责。那时候他们要我回去拍戏,我二话不说就回。当时大部分行家都不回去。我在香港不能说要风得风、要雨得雨,但都算薄有其名,我拍戏要的东西,那些老板不会说不给。如果回内地的话,我要重新耕田。大家都说我傻,说小明你为什么回去,大陆是‘三无’:无人才、无器材,无钱财。从北京回去后,我一直有一个想法,假如国家需要,我一定回去。如果你不回来,他也不回来,那怎么发展?只要国家肯开发,进步,我相信要追不是很难的。那时候我说的话,到今天真的一一实现,而且比我所说的时间更快。”

开明,这是徐小明常用来形容当时内地领导的词。“那时候我也很感谢刘炽局长。那时候还没有广电局,他的局长身份也是负责广东的广播方面,当年也是广东电视台的老台长。他来香港看到《大侠霍元甲》,马上就和我们聊:小明,这部戏行喔!可以去内地播。我说行吗?我不敢奢望。因为那时候内地的制度还不可以给外剧进来。他说这部戏绝对是可以的。”

信心还来自高层对他的态度,“那时候包括习仲勋,请我去中南海吃饭,鼓励我们这些年轻人去拍一些我们现在说的正能量的电影。那些照片我还留下,但我不拿出来晒。当时的文化部副部长丁峤,也是非常开明的领导,他说:小明是年轻导演,不用给你任何枷锁,你不用怕,你想拍什么,只要不违反我们几个原则,我们尽量给你拍。结果才会有《木棉袈裟》出来。你可以感觉到他对一个年轻人的鼓励和栽培。从商业的角度来讲,就是双赢。他为国家做出业绩,我徐小明想拍的东西,国家支持我。我不去作奸犯科,共同的目标达到了,那为什么不做?”

回内地拍戏,让徐小明付出了代价。1980年代,香港影视的主要市场在台湾。其时台湾当局要求香港的影视工作者不得进入内地拍戏,否则禁入台湾市场。作为回内地的香港前锋影人,这个禁令徐小明是首当其冲,但他没有理会。

“他们先是威逼,在报纸上说我是‘附匪影人’,让我的片子进不了台湾。看到我的《木棉袈裟》成绩很好后,他们就改为利诱,跟我说:内地你也回去了,片子也拍了,现在开始,你不要再回内地了,我把台湾市场开放给你。以前是‘诛九族’的嘛,跟我合作过的人都去不了台湾,所以当时没有人有胆子跟我回内地的,即使是支持我的人,是连名字都不敢署的。但我进入台湾的事情并不顺利,他们要我写悔过书,让我骂内地,说如何辛苦、艰难。当时我就不写!”

按照徐小明的说法,当时不写“悔过书”的香港影人,只有两个,另一个是导演李翰祥。这一禁,从1983持续到1989年,这6年成了他生命历程中的惨淡时期。“当时我们是自己真金白银投钱去内地拍戏的,内地是不会给钱我们的。拍完之后,由于内地市场还没有起来,卖不了多少钱,东南亚的收益是‘湿湿碎’,又被禁止进入台湾,所以只能指望香港市场。当时真的很难熬。”

如今在他看来,这是生命中一件自豪的事。1989年,台湾新闻局开禁,请他赴台,当时台湾官方对他的介绍,还是“附匪影人”。徐小明说,“我很开心的是,台湾当局还是认可了我,我当时就做了一个桥梁,将我所认识的班底介绍给了台湾。”

在影视上,徐小明自认没有失意过,影视之外,他则遭遇过重大挫折。“我17岁出道,靠勤奋博得他人欣赏,我又没有黄赌之类的不良嗜好,所以经济上一直都很稳定。我太太为我打理家庭方面,钱我完全不用发愁的。家里所有的东西,包括业务上的行政管理,她都能帮我的忙。1994至1998年之间,我投资房地产,那段时间我是一败涂地,可以用‘倾家荡产’这4个字来形容。”

说起这段经历,徐小明依旧声音平稳,“那时候我就想着一样东西,那就是‘尚算年轻’——输光钱,我还有能力去捱过难关。这件事的好处,是让你看到哪些是真正帮你的朋友,坏处就是让你立刻看到哪些是不可以继续相交的朋友。患难见真情,在我的人生当中,体验非常深刻。”

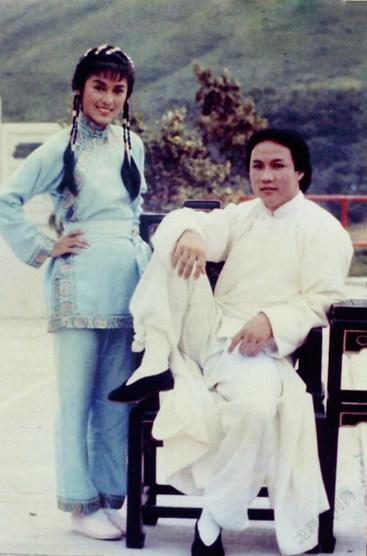

徐小明与太太徐李凤鸣和儿子徐沅澔 图/本刊记者 方迎忠

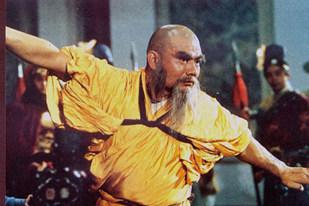

电视剧《大侠霍元甲》

电影《木棉袈裟》

电影《夺标》

《大侠霍元甲》开拍前,丽的电视的武打剧集已经有了一套行之有效的模式:吊威亚飞来飞去,以及风花雪月。开拍《大侠霍元甲》之前,徐小明明确表示摒弃这些做法,主张采用真打以及重大主题。对此,公司老板都反对。他不为所动,坚持按照自己的想法拍摄。

《笑看风云》的编剧钟健强,是《大侠霍元甲》当年盛况的见证者之一,他告诉我,“《大侠霍元甲》我重看过五六遍了。这部电视剧的卖点不仅仅是家国那么简单,它还有两个点是很重要的,第一是剧情设计,比如刚开始时不会武功的霍元甲打败程天啸、霍元甲被人设计染上毒瘾等桥段,在当时是很新的,不是乱来的。另外,当时电视的打戏往往很假,比如女演员的打斗都能让人看到男替身在翻跟斗,但在《大侠霍元甲》里,黄元申和梁小龙的武打戏真的很新鲜,他们是‘拳拳到肉’,打得很结实的。”

在选角方面,还有一段鲜为人知的插曲。徐小明认定黄元申是最适合演霍元甲的人选,于是向他发出邀请。黄元申拒绝了,理由是戏里的霍元甲有辫子,而他的辫子造型不好看。徐小明劝说无效,没有换演员,而是干脆把剧情改了,戏中人物都不留辫子,令黄元申最终答应出演。

徐小明说,“我个人的创作是‘大事不虚,小事不拘’。关键性的骨干、历史背景,你不可以违背。但是你要吸引观众去看的,就不要拘泥于小小的东西。金庸作品的成功,值得我去推崇和学习,就是这点把握得非常好。”

曾经引领一代潮流的他,并不满意影视业的现状,“以前我们的作品成功,是因为我们领导潮流,是我告诉观众你要看什么。现在调转过来了,观众想看什么,你就给他看什么。如果观众水平不是那么高,你的作品又满足他们,久而久之,那你岂不是什么好作品也没留下?”

“就算好莱坞现在拍一些主流商业片,每部戏的中心都是有内容的。你别看那些写得天方夜谭,比如总统可以带着你去打外星人,总统可以带着很多人反恐。这不就是英雄偶像的树立吗?我没有见过这样的总统,但他们够胆拍,观众又有保障,因为发扬了美国精神。我们香港现在已经没有这些了,你喜欢笑,嘻嘻哈哈,塞个包子进嘴里,说些白痴话,哇,那些人很喜欢,那些老板就不停要投。商业没有办法,很可能是这样做。”徐小明并不避讳用“主旋律”这个名堂,他主张以主旋律引领潮流,“《大侠霍元甲》的包装手法极容易被观众接受,它宣扬的是爱国、爱家庭,宣扬的是人与人之间的爱,这和主旋律有什么分别?我觉得这是电影电视不可缺少的主要素材之一,国家应该用不同的手法去演绎这些很重要的题材,有时候需要国家的力量去支持。因为如果不是这样的话,(观众)追明星,没有明星,拍什么都不理你。”

记者问他对《建国大业》的看法。徐小明说,“如果作为典型的国家主旋律戏,它不会差的。不过问题是要让观众容易接受,好像效果没有达到,因为觉得始终是一种任务性的片。雅俗共赏才能让老百姓去支持,它俗的方面可能未能兼顾到。这种情况可能是我们这些香港导演比较容易操纵的一类风格。”

这位曾经叱咤风云的老一辈影人,将会如何引出下一股新潮流?