不单要表演,还要和社会发生关系

陈琳

在上世纪90年代中,进念·二十面体艺术总监荣念曾开始带领剧团与传统的艺术团体、文化机构,及一些戏曲演员们交流合作,举办创作工作坊。他强调辩证思维,并以舞台为交流平台,致力于探索当代与传统如何结合。于1997年他开创“一桌二椅”计划,广邀不同地区和文化传统的知名艺术家以及年轻剧场工作者,共同探索戏剧,策划、制作及导演的作品超过百部,分别在欧美亚的城市作演出。2002年时荣念曾创作了《弗洛伊德寻找中国情与事》,此后又陆续创作了《实验中国传统三部曲》,即《挑滑车》、《荒山泪》和《夜奔》。2008年凭《荒山泪》,荣念曾于国际剧协主办的Music Theatre NOW比赛中夺得殊荣。

笔者因为论文关系与荣念曾多有交流,曾在香港、南京、柏林等地数次访谈荣导。应《南风窗》之邀,于2015年11月11日午后,在上海巴黎春天酒店,笔者再次访谈来沪参加会议的荣导。此次约谈的重点是2015年由香港进念·二十面体策划,于南京举办的朱缳艺术节之前世今生,也是为了解在《实验传统三部曲》脉络下荣导与南京青年昆曲演员们的合作方法。

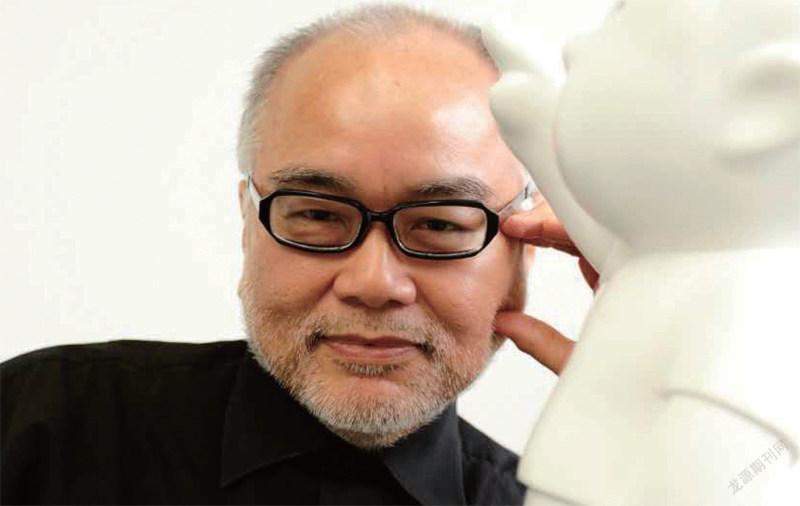

每次访谈荣念曾,这位笑起来像龙猫的老人家总会和我分享一些很独特的思维、提问的方法,本次他和笔者分享了他为青年昆曲演员们增权的方法:通过教学、合作、实验剧场帮助青年们拓展视野、打破框框,以学问及跨越强化自己的生存应变能力。从看到看见,从听到听见,引导青年们细致地研究问题,分析问题,真正从演员走向艺术家。朱缳艺术节办了5年,于青年演员们而言,重点不仅仅在于最后的艺术节作品展演本身,更是整个学习、合作的过程。而且,朱繯艺术节不仅致力于为青年昆曲人增权,促成演员到艺术家转变,同时促成了东京与南京两个城市的合作。

《南风窗》:荣老师好,朱鹮是亚洲濒临绝种的珍贵鸟类,貎似仙鹤,双翼在阳光下飞翔时透显朱色。因其是日本皇室的代号,因此成为国家领导人访日时送给日本的礼物。你能为我们详细介绍一下你这几年推动朱鹮艺术节的策划理念和整个艺术节发展过程么?

荣念曾:我想想噢。朱鹮这个概念是世博会开始的。世博会的时候,日本馆请我做导演,给了我一个题目,是关于朱鹮。朱鹮是快绝种的鸟,中国2000年时曾送了一对给日本,日本就很努力地培养,在左渡岛,大概100多只吧。他请我去了之后,问我要不要考虑用这个作为题材。我就说我们将日本的传统表演艺术和中国的传统表演艺术衔接在一起吧。对方又问我想用哪里的表演艺术家,我建议用南京的,因为大家都知道东京和南京的关系。我想很多事情,这个结应该是解开来,而不是越拉越紧。日本政府那边就同意了。

大概14个昆曲年轻演员和我排这个戏,戏里面其实是两个演员,但每天要做十几场,非常累。于是我们就分为abcdef组。这个戏基本是关于环保的,演了六七千场,总共约400多万观众。对昆剧来说,是从来没有过这么多观众的。所以南京昆剧团非常关注这个合作项目。但我更关心的是,为时6个月的演出之后,我和这些演员说,我们看到朱鹮的问题,它绝种了,是环境的关系。所以呢,用心培养出来之后,这些鸟准备怎么去处理?是不是关笼子里让人家欣赏,还是要放回到大自然,再去寻找怎么平衡这个大自然?传统表演艺术家就像朱鹮一样,一培养出来之后放在笼子里让人欣赏呢,还是他自己有一个作用?即作为一个艺术家与社会有一个互动的作用。

《南风窗》:和社会发生关系。

荣念曾:用这个比喻也不单是在说昆剧了,所有的艺术家都一样。走商业的路途,基本上就是在舞台上让人欣赏,与整个社会的互动大概是零。传统表演艺术家,比一般艺术家的问题更大。因为他们通常都是10岁就开始接受培训,相对来说是更封闭的一个小的圈子。我们的很多讨论,都是有关什么是empowerment(增权),让这些艺术家更多的力量,处理舞台之外的事情。

《南风窗》:你能就这个年轻演员empowerment(增权)的过程多讲一些吗?

荣念曾:那是2010年之后的故事。文化教育很重要,但文化教育不是大家显示自己,而是寻找共同点,寻找不一样的地方,一起处理共同面对的问题,包括环境的问题,市场的问题,政治的问题。所以,朱鹮这个计划在这种情况下展开来。日本方面反应很好,日本基金会支持了5年,日本艺术家到南京基本是他们支持的。可能因为他们也看到,朱鹮计划是一个严肃性的,跨文化的合作平台,有很清楚的理念。这是一方面。另一方面我们香港也支持这个活动,我安排了很多人去南京给青年演员们上课,大概每个夏天上一个星期的课,让他们知道全世界表演艺术的发展情况。还有剧场与科技,过去50年的发展情况,科技怎么影响剧场。另外也和他们讨论市场问题。对于这些年轻昆剧演员来说,从来没有人给过他们这种具体课程。

我觉得这样的Empowerment,就是给他们足够的信息,让他们知道自己在干嘛,而不是封闭在一个小的世界里。这是蛮重要的。当然从观众的角度看,他们看到的是我们每年朱鹮艺术节展示出来的作品。过去5年里,日本之外,我也请了泰国、印尼、印度,还有新加坡,不同地方的艺术家们来做互动。因为我觉得跨文化的exposure(展示)机会很重要,其他的文化也有他们可以学习的地方。所以这个过程是怎么建立一个比较有系统的方法,让在职的传统表演艺术家有系统的学习发展。信息上面,学问上面,创作上面,实验上面,所以是多面体的。在非常有限的资源下,也只可以做这么多。你要去开个课程,不盈利的话,不会有人去做。但我还是觉得重要,因为艺术家需要成长。

目前的艺术节基本是为消费者办的,为艺术家办的艺术节现在全世界都没有。这是一个很重要的问题。我们都知道,文化交流是文化发展的重点。包括泰国的、印尼的,我们也看到共同点。大家都面对社会经济发展情况,如果想做个艺术家,超越了做个卖艺的人,需要的条件是什么?需要的条件是要自己争取还是人家给他?如果是自己争取,怎么争取?如果人家给他,他有多少自觉去吸收人家给他的情况,跟了解人家后面的议程是什么?

《南风窗》:我去过进念两次,看过很多资料。是不是朱缳的理念早就开始了?比如你以前也在做《实验传统三部曲》,还有《舞台姐妹》等。

荣念曾:朱鹮是2010世博会才提出来的。早期,我们觉得传统表演艺术是另类历史。我们跟传统表演艺术家合作,大家都在互相学习,我们怎么去看过去,怎么通过看过去来看未来。

《南风窗》:嗯,不能混淆。不过在我看来还是有一种一脉相承在里面。我刚刚参加了歌德学院和上海戏剧学院联合举办的一场会议。会议中我们有看到你导演的,田曼莎主演的程砚秋西游之路,也有吴双表演的宋词吟诵,还有戏曲学院学生们做的另类霸王别姬。这些让我想到你90年代以来一直在做的事情。对于田曼莎、柯军等老一辈的表演艺术家而言,你的启发促成了蜕变。这两年在国内实验戏曲遍地开花。不过我还是能从这些实验戏曲中辨认出你的作品,荣氏风格独特明显。

荣念曾:胆子大点做实验,做得不好也不要紧。只不过后面的讨论很重要。意图是什么呢?是标新立奇呢,还是解构呢?为什么要解构?这个讨论在国内比较缺少。一般只是批评做得不好,却不去分析究竟在做什么。这个就比较重要,不要直接跳到结论。

《南风窗》:说起实验和创新的眼界,国内,尤其是上海,其实信息并不闭塞。

荣念曾:信息和学问是两件事情。信息、知识、学问,是3个层次。我们的学校只有信息,好像某个层次上知识也有,但大多是功能性的。很少碰到一些挑战性的题目。那就不谈学问了。

《南风窗》:我和年轻演员杨阳聊过,他说很开心能参加荣老师的工作坊。有一种思维的转化,开始学习怎么打开自己定势的思维模式。

荣念曾: 我们常常觉得自信心很重要。自信心不是自大,自信心是知道自己知道多少,不知道多少。这样就会知道自己接下来要怎么做。在有限的知识上作出回应,就希望自己有发展。但这种人文教育在中国大学是不存在的。这就是吊诡的地方。高等教育本应该是启发思考的,现在都是一种专业学校,培养人找工作,功能性的。如今成功的概念是非常不清楚的。成功应该是实现自己的梦想,现在的成功就是赚钱。所以我们的大学不是大学,是专业学校,这是普通的高校。

而传统表演艺术更封闭,10岁就开始了,很辛苦的练功。他们也不去问为什么要练功,老师也不解释,没有一个理性的基础去学习。只是种下了一些根。现在年轻昆剧演员,我和他们谈,先让他们知道自己知道什么,不知道什么。之后就可以慢慢一步步知道更多。每次工作坊之后我们都做一个小小总结,每个人都讲自己记得什么。这样一个辩证的概念就出来了。讲了之后,大家的重点都不一样,不代表谁了解了全部。工作坊里面的过程对有些昆剧演员来说,还在一个过程当中。他们感性地觉得这个重要,还没有理性地体察到讨论中老师是有一套方法在里面的。这需要一个过程。