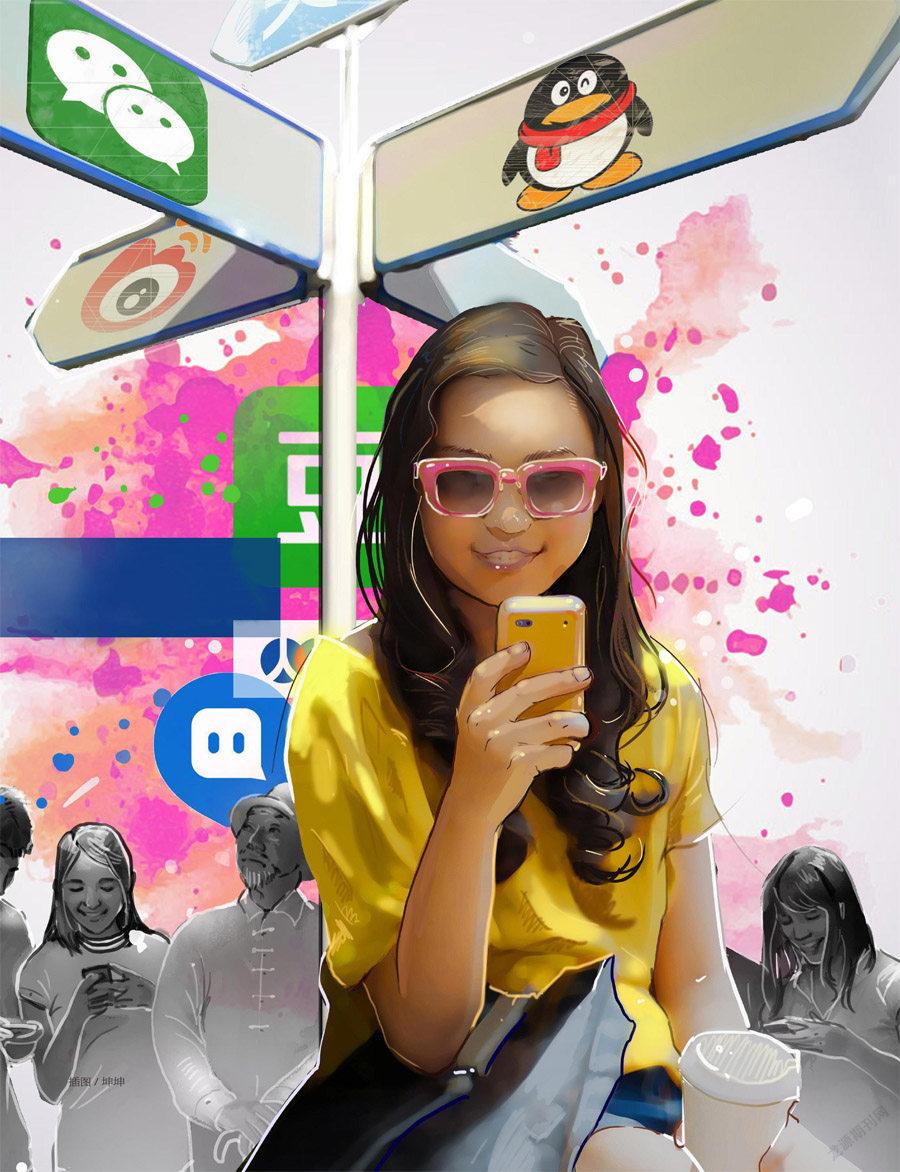

微信QQ的分野:网络社交的人类学分析

韩立勇

前段时间,中国移动社群生态报告显示,95后获取信息的渠道,排名第一的仍然是QQ。98%的微信用户都是成年人,而95后基本不用微信,他们依然是QQ社群最活跃的群体。

这一数据让不少已经无法离开微信的成人们感到惊讶。早在去年9月,我曾经在某高校做报告时,进行过一个小的调查,和这份数据的结果颇为相近。在一个400人左右的大一新生群体中,使用微信的人数仅仅十几个。这当然是一个让我错愕的结果,此后,我就有意开始注意,不同代际的群体,到底在移动互联网上干什么,他们主要消费什么方面的信息。

最近一个月,世界上最大的偷情网站阿什利·麦迪逊(Ashley Madison)关注度空前提高。潜随着事件的进展,中国用户的数据也逐渐披露出来,有人计算,仅上海就有8900多人在这家偷情网站进行了注册。偷情网站数据曝光后,多少能说明一个问题,在网络世界,各个阶层匿名社交的动力都是源源不竭的。玩个性的90后,猎艳的中年大叔,都可能是移动社交网络的活跃匿名主体。

有媒体人曾经通过陌陌进行了交友实验,使用的都是他自己真实的信息,而且还绑定了新浪微博这些社交账号,但收效甚微。

在长达5个月左右的测试期,这位朋友总共对话女生约140名,有约15名有过长达数周的闲聊,有部分已经交换微博及手机号码,有约5名是主动搭讪测试者的。在闲聊过的女性用户中,有2%左右的女性为特殊服务提供者。在我看来,无论这个数据有无代表性,匿名社交的成功率都不可能太高。因为在确定的地点,确定的时间,即便两个目的特别直接的人相遇了,要获取“开房”的信任也需要一个长时间的积累。

或许陌陌的产品和平台并不是为“约炮”而生,但是“约炮”却能让陌陌这样的产品迅速成功—这成为中国互联网公司成功不可或缺的“原罪”吗?尽管陌陌的开发方不愿意承认,但它在运营上一直以基于地理位置的信息主打陌生人社交为主。2011年8月,这款软件上线第一年便收获了1000万用户。截至2014年9月30日,陌陌总注册用户为1.803亿人。今年3月,陌陌宣布其月活跃用户已达7810万人。

应该说陌陌已经打下了匿名社交的半壁江山。此外,微聚、遇见、比邻等同类产品也在争取这些年轻的匿名社交用户。遇见这款软件,已于2014年突破4000万用户,其中16~25岁年龄段用户占比高达70%。种种数据都告诉我们,匿名社交的空间有多大,有多少人在频繁使用匿名社交软件进行不为人知的社交活动。

当陌陌被符号化为“约炮神器”后,它的社交效果并非没有人质疑。其中,质疑声最强烈的,恰恰来自使用陌陌的主流人群—95后的群体。95后女性创业者徐可认为,通过陌陌进行社交时,存在着不能精准查找,假照片太多,整天瞎聊但是不约等诸多问题。一言以蔽之,她并不相信陌陌的“约炮”效果。

徐可,初中就读于南京外国语学校,高中就读于美国Montverde Academy,连跳两级的她大学考取了英国Coventry University,并被University College London录取硕士。2014年她看见了匿名社交更大的空间,放弃了在英国修研的机会,回国开发了一款旨在提升陌生人交友效果的软件ERA。ERA设计了诸多提升陌生人信用的环节,目前,ERA已在苹果应用商店上线。徐可非常自信的认为,这款尚未面世便获得CAMA的800万元天使投资的产品,将以自己劳务价值社交的模式,引爆APP市场。

ERA在匿名社交领域将有怎么样的表现,我们有足够的时间去观察和体验。但95后在匿名社交领域的上网习惯和偏好到底是什么,却很难有一个明确的答案。

我的外甥女是一个初三女生,今年暑假,她在我家做客时,几乎手机不离手。在问及为什么只上QQ,不用微信这个问题时,她俏皮地告诉我:“那是你们大人玩的。”

手机QQ为什么在95后如此流行?一个很重要的因素就是95后这些群体,年龄还小,为了保障学业,家长不但控制他们上网,还要控制他们玩手机。在移动互联网之前,QQ最具社交功能。有了手机后,这些孩子为了保留自己的网络隐私,并不愿意和微信上活跃的父母有太多的交叉,那么QQ自然成为95后孩子们的首选。

需要说一下微博。它很有意思的一个地方就是“精英实名”、“粉丝匿名”。它一方面打破了精英和草根在社交上的空间和身份距离,但另一方面,只不过是复制,甚至扩大了精英和草根的阶层分野。

在一次和高校学生的交流活动中,学子们向我坦承,上微博的主要目的就是为了关注上面的名人动态。举凡明星恋情,一定是在微博上最先公开,这一点是微博最吸引他们的地方。管中窥豹,微博至今仍有吸引力,恐怕还是满足了粉丝和明星互动的心理。

在新浪微博爆发了强大的媒体功能之后,微信渐渐在各个年龄层的用户群中稳占上风。和众声喧哗的新浪微博不同,微信的开发者更愿意打造去中心化的社交功能。在满足陌生人社交之外,微信还满足了现实生活中熟人圈中更通畅的网络人际需求。

我有多次乘火车卧铺的经历。在卧铺车厢,经常看见带老人的孩子。我注意到,就近两年,这些老人都有上微信和家人及朋友交流的习惯。一个颇具个性的沈阳退休单身女教师告诉我,她上微信早期是为了跟外地生活的女儿沟通,后来就是跟老同学沟通。这个老人言辞中对微信的喜欢,超出了对女儿的喜欢。在她的邀请下,那些退休的同学和朋友都成了微信的用户了,而且大家定期在微信上进行唱歌表演,还会给特定的朋友在微信群里过过生日。

其实,微信在中青年群体中流行再正常不过了。但能在老年人当中获得青睐,一定有其独特的产品逻辑:满足了亲人、朋友的交流空间,而又不为“圈外人”所窥探到。

还有一点,是微信风靡各个年龄层的主要原因,就是其关系功能特别简单,不但扫一下就可以加好友,以前的电话通信录也可以迅速将现实的朋友关系移植到微信平台上。应该说,这一功能极大地方便了中老年上网群体拓展整合自己现实的人际资源。

有了第一批中老年种子用户后,这些用户很快就会被微信的单向沟通功能吸引。这一功能很好的取代了传统的手机短信功能,同时部分取代了人与人之间语音对话的电话功能。应该说,微博虽然用户基数大,但主要还是年轻人的社交平台。目前,只有微信一家社交平台,做到了将中老年大众用户搬到自己的平台上,而且还十分活跃。

和关系社交的动力不同,兴趣社交,是这群人因为对什么发生兴趣而产生的社交动力。当下,满足网友兴趣社交的平台主要以天涯、豆瓣、贴吧和知乎为主。

2003年以来,我在天涯社区的闲闲书话版面认识很多文青朋友。自2010年后,社交媒体渐渐崛起,很多朋友渐渐淡出了BBS。今年1月底,一个书友突然在天涯给我留言,让我关注她在天涯的长帖。我们相识的时候,她是四川某县城的局长,工作太忙,所以写帖子的时间很少。她计划写此长帖时,已经调到了一个清闲很多的单位。她告诉我,之所以回天涯写此长帖,主要是因为实力派写手如果想进行深度表达,去新浪微博几乎无人问津,打造微信公号则没有公共讨论空间,所以最好的去处,只能是天涯。这个说法,我是心有戚戚的。

有这样一组数据,或可说明天涯这样的兴趣社交平台现在的影响力。天涯主打精品阅读的APP天涯日报在今年1月1日上线后,在不足4个月上线期内,日均UV是16.0222万,总下载量是84.1846万,周均下载量是5.1509万。可见,天涯依然是草根精英网友进行深度表达的首选平台。

和天涯相比,豆瓣是文青的大本营。而贴吧的用户不一样,多有粉丝情结。2013年8月,我曾经和一位大红大紫的一线明星就网络传播问题有过一些交流。他告诉我,他最关注的网络平台就是贴吧,对他贴吧里的活跃粉丝,他记得都非常清楚。其实明星在自己的贴吧和粉丝互动早有耳闻,但从自己的嘴里说出来,还是让我略感惊讶。

活跃在百度贴吧上的用户群,多为80后和90后的青少年。这一群体热衷于追星和线下约会。他们的表达欲望,主要是生活本身,而不是公共话题。他们对网络平台的要求,主要集中在非时政话题上。所以,他们的表达方式大多是三言两语式的。

知乎虽然是一个兴趣社交平台,但同样栖息着一些颇有来头的实名“高人”。今年7月,我在3W咖啡馆小憩的时候,这些年轻的互联网创业者都对我不上知乎感到惋惜,甚至不理解。一个90后创业者还将歌手王麟在知乎和微博上的不同表现作为一个活生生的事例来教育我。她认为,活跃在知乎上的高端用户,是一个真诚讨论问题的平台,可以生成大量有价值的知识内容。

今年8月15日,知乎用户提出这样一个问题:“为什么王麟在微博上骂声一片,在知乎上被称为女神?”王麟的回答是,微博上的内容90%是宣传团队的要求,知乎却是自己在玩。这个案例足以说明,知乎的问题兴趣社交平台,已经网络了很多年轻的高端用户。

需要补充的是,实名、匿名和兴趣社交这3个场域并非泾渭分明,却一定程度上准确的勾勒了中文社交平台上的用户特征。在社交平台之外,人们对客户端新闻、手机游戏的需求则构成了另外一道风景。