拆解“胜任力”

邢雷

胜任力模型是时下人力资源管理领域炙手可热的模型之一,很多企业都已经建立或准备建立本组织的胜任力模型,几乎所有人力资源咨询机构也都开展了相关业务。然而,对于“胜任力”,业界存在着很多认识上的分歧和争论,反映在实践中,就体现在胜任力模型建模和发展上的误读和使用。

从源头看胜任力模型

胜任力概念的创立和发展经历了一个长期的阶段。科学意义上的胜任力研究,起源于20世纪初“科学管理之父”泰勒所进行的“时间与动作研究”(后来为“管理胜任力运动”)。泰勒认识到优秀工人与较差工人在完成工作时的差异,他建议管理者用时间和动作分析方法,去界定工人的胜任力由哪些成分构成,同时采用系统的培训和发展活动去提高工人的胜任力,进而提高组织效能。泰勒的研究思想产生了极其深远的影响,至今的工作分析方法可以认为演化于“时间与动作研究”。

1958年,美国哈佛大学心理学家戴维·麦克利兰出版了《才能与社会——人才识别的新角度》一书,阐述了人的某些个性特征与其所表现出来的工作取向(如工作态度、习惯)之间的联系。1959年,罗伯特·怀特在《心理学评鉴》杂志上发表论文《再谈激励——胜任力的概念》,首次正式提到与“人才识别”和“个人特性”有相关意义的“胜任力”一词;1963年,他的另一篇文章《人际关系胜任力》,对胜任力与社会生活之间的关系作了更深入的分析和探索。

1973年,麦克利兰发表《测量胜任力而非能力》一文,对以往智力和能力倾向测验进行了批评,提出用测量胜任力来替代传统智力测验的观点。麦克利兰在文中指出,“我们在选拔一名警察时考察其是否能够找出单词间的相似之处,到底有何必要?”他认为“如果你想测试谁有可能成为一名好警察,那么就去看看好的警察到底都在做些什么,然后以此为样本来筛选候选人”。也就是说,真正具有鉴别性的是员工的高绩效行为特征,麦克利兰将此称为“胜任力”。这是一篇具有里程碑式意义的文章,构建了以“Competence(能力、技能)”而不是“Talent(与生俱来的才能)”为核心思想的体系,同时,也为后来胜任力的研究提供了理论依据。

胜任力界定在工作领域内

胜任力自起源以来,就有着非常明确的界定:就是对人在工作条件下所进行的分析,即要将工作做好所需哪些特质。其关注的是在工作情境下哪些能力有利于工作任务的达成,而且必须与工作绩效具有直接关联。

总的来看,胜任力关注、预测的是工作绩效,而非与工作无关的其他领域的表现,如学业成就、生活成功等。由此,胜任力不是描述一个人所有的人格特质,而只是其中对于优秀工作绩效和一般工作绩效有区分效度的关键特质。

例如,一个人的优点是一种优势,或者缺点就一定有待改进。这种说法就一定正确吗?有人可能有人缘而且喜欢和别人交流,而有人却是一个糟糕的谈判人员。但是,如果这些跟工作绩效都没有关联,那应该在何种程度上对它们加以考量呢?显然,在某些领域有所专长非常重要,但它必须对工作中的绩效具有积极的促进作用才能称之为胜任力。在使员工和组织把重点放在影响工作绩效的技能、知识和个性特点方面,胜任力模型起着重要的作用。

胜任力与绩效必须有因果关系

“特质论”和“行为论”向来是有关胜任力争论的焦点。持“行为论”观点的人认为,行为独立于潜在特质。笔者认为,胜任力是通过行为来评定的。用心理测量学的术语来说,行为是名义变量,胜任力是潜变量。但是,行为不应被狭义地理解为简单观测到的举止,一个人所说、所做、所想,都是行为。甚至可以认为,驱动这种行为的内在原因更重要,因为内在原因是解释行为重复出现并且随着情境发生调整的根本原因。

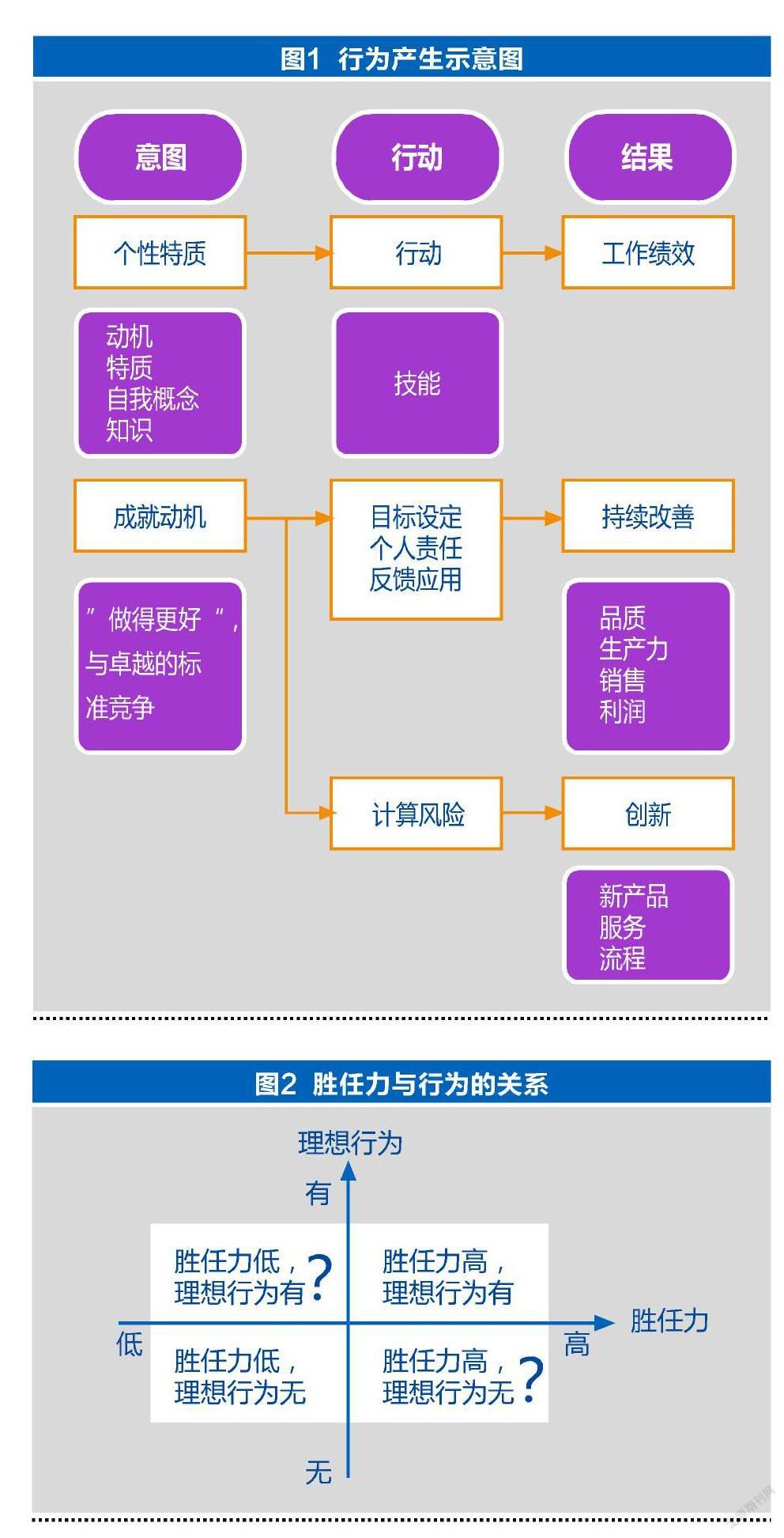

从特质与行为的关系看,特质引导行为,行为产生工作结果。整个程序是动机/特质—行为—结果。以成就动机为例(如图1)。

这个模式是我们理解胜任力的关键,也是我们在进行胜任力观察和评估时必须遵循的方法,即被访者(或被测者)的行为本身不构成独立的评价依据,而应探求引导行为的那些深层次特征。

考察胜任力必须包含意图和行为两方面。一方面,意图是行为的起因和动力。意图不仅能产生充沛的行动力,而且能使行为得以重复出现。例如,追求成功的动机,会变成引发持续学习、寻求知识的“源”动力;另一方面,行为中应包含意图,才能被认为是胜任力的表现。例如,“参加公司组织的培训”这个行为,如果不知道参加培训的意图,就无法考察被测者因此事展现的胜任力是什么,或许他只是借机逃避工作而想到培训课堂上放松放松。同样,不表现出行为的意图也不能构成胜任力。比如,我们在测评中经常会听到被测者自我陈述非常渴求获得成功,但却没有为追求成功付出过相应的努力、表现出相关的行为。这样停留在“想要、渴望、希望”的“单纯”的意图本身,也不是胜任力,“想”和“做”必须同时出现(如图2)。

如何理解潜质的稳定性和变异性

胜任力是人员绩效最重要的基本要求。尽管我们追求人人平等,但同时也要承认,人各有别,每个人的才能各不相同,有些人在某些事情上比其他人有更多的才能。人的能力存在个体差异,主要表现在量、质、发展水平三个层面:“量”体现了能力发展水平的差异,即同龄人之间在相同条件下,从事同类活动所表现出的效果差异;“质”体现了能力类型的差异,即认知过程中心理品质的不同,在完成同一任务时,不同人的知觉、记忆、言语、思维等有所差异;发展水平体现了能力表现时间的差异,即在不同生命周期,人的潜能表现出来的时间差异。

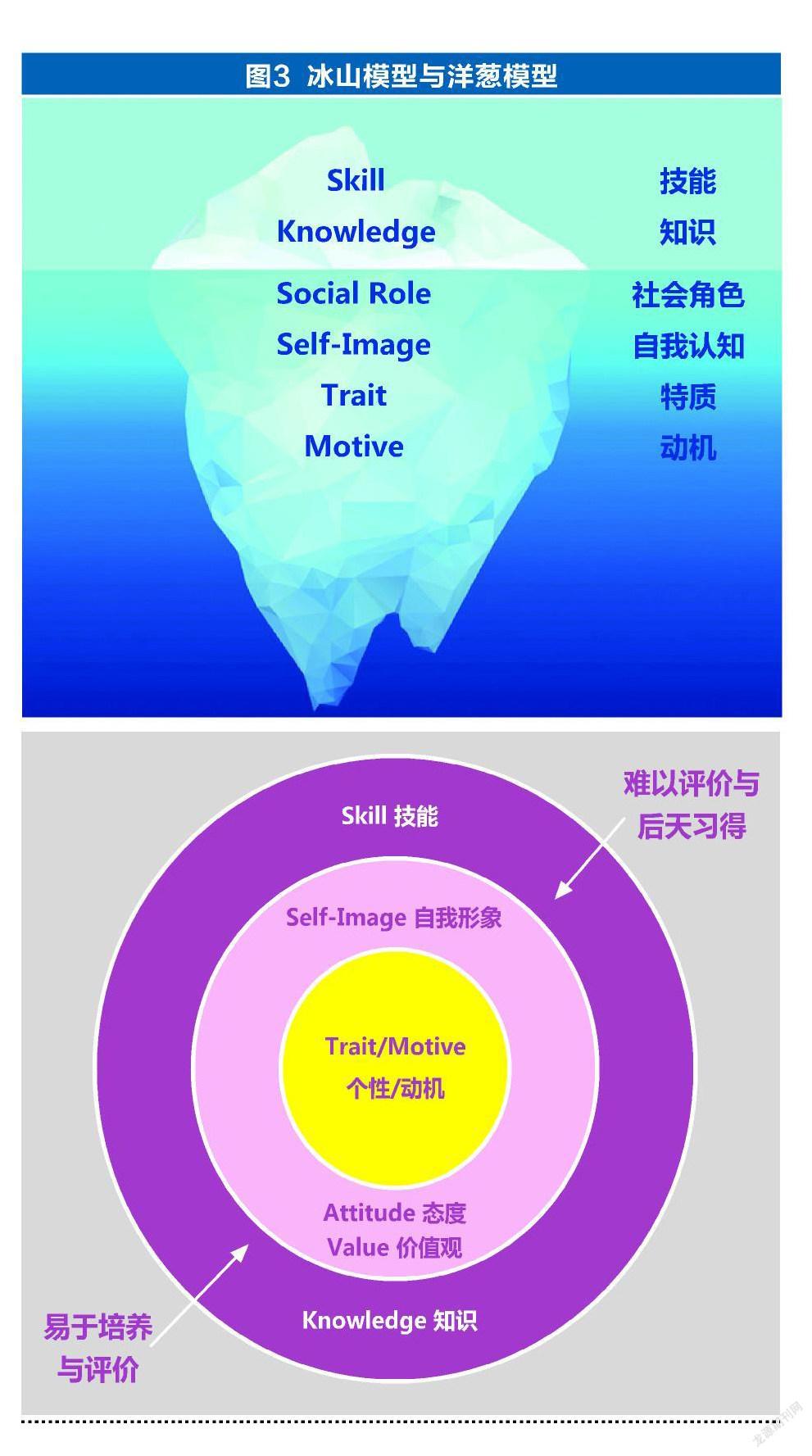

胜任力的两大模型早已为人们所熟知:冰山模型和洋葱模型(如图3)。除进一步描述出胜任特征的层次关系外,两大模型实际上并没有本质区别,来看看这两个模型的几大成分:

“动机”指个体对某种事物持续渴望,进而付诸行动的念头。因此,动机“驱使并引导我们做抉择”,于是我们就会在众多目标或行动中心有所属并且坚定不移。

“特质”指身体或心理的特性,或者对信息或情境的持续反应。“特质”是人格心理学的重要概念,在心理学中,特质论心理学家主要的兴趣在于测量“特质”,即行为、思想和情绪的习惯性模式。“特质”会影响行为,具有跨时间跨情境的相对稳定性,并且具有个体差异性。

“自我概念”指个体关于自我的态度、价值及自我印象。自我概念一经形成,就具有拒绝改变的倾向。例如,一个人的自我概念是“管理者”,他就会自动产生想要影响他人的动机,他会学习各种管理相

关的知识和技能,并且在情境中表现出管理他人的行为,也就是说,他总会使自己表现得尽可能地“像”一个管理者。

“知识”指个体在特定领域的专业知识。例如,外科医生拥有关于人体的神经及肌肉的专业知识,掌握关于各种外科用药的知识,而对其他领域可能并不擅长。知识具有静态性、稳定性特点,只能探知一个人现在能力所及的范围,而无法预知未来可能达到的程度。

“技能”指个体能运用专业知识去解决实际中具体问题的能力。例如,一位外科医生具有完成一台外科手术的技能。

按照冰山模型和洋葱模型,知识和技能是看得见、表面的特性,自我概念、特质和动机,则是较隐藏、深层且位于人格中心的能力。动机和特质,在人格冰山的底层,难以探索与发展,自我概念介于知识与特质之间,态度与价值观可以借由训练、心理治疗和正向的发展经验来改变,但改变的时间可能较长也较困难。

实践中,基于这一视角下的概念界定也引发了一些认识上的混淆,由于在胜任力实践中的不同应用所确定的胜任特征有所差异,例如,人员选拔中侧重于动机和特质,人员培训和开发中侧重于知识、技能,因此,会导致使用胜任力的标准缺乏一致性。笔者认为,尽管一个人的内在性格特征在很大程度上是固定不变的,但是他的行为却可以被改变和引导。换句话说,让一个缺乏同理心的人变得会体谅别人是一件很难的事,甚至是不可能的。但是,与同理心相关的行为,例如倾听顾客的需要或者去解除他们的顾虑,则可以通过培训与开发来培养。

门槛性素质、鉴别性素质和变革性素质

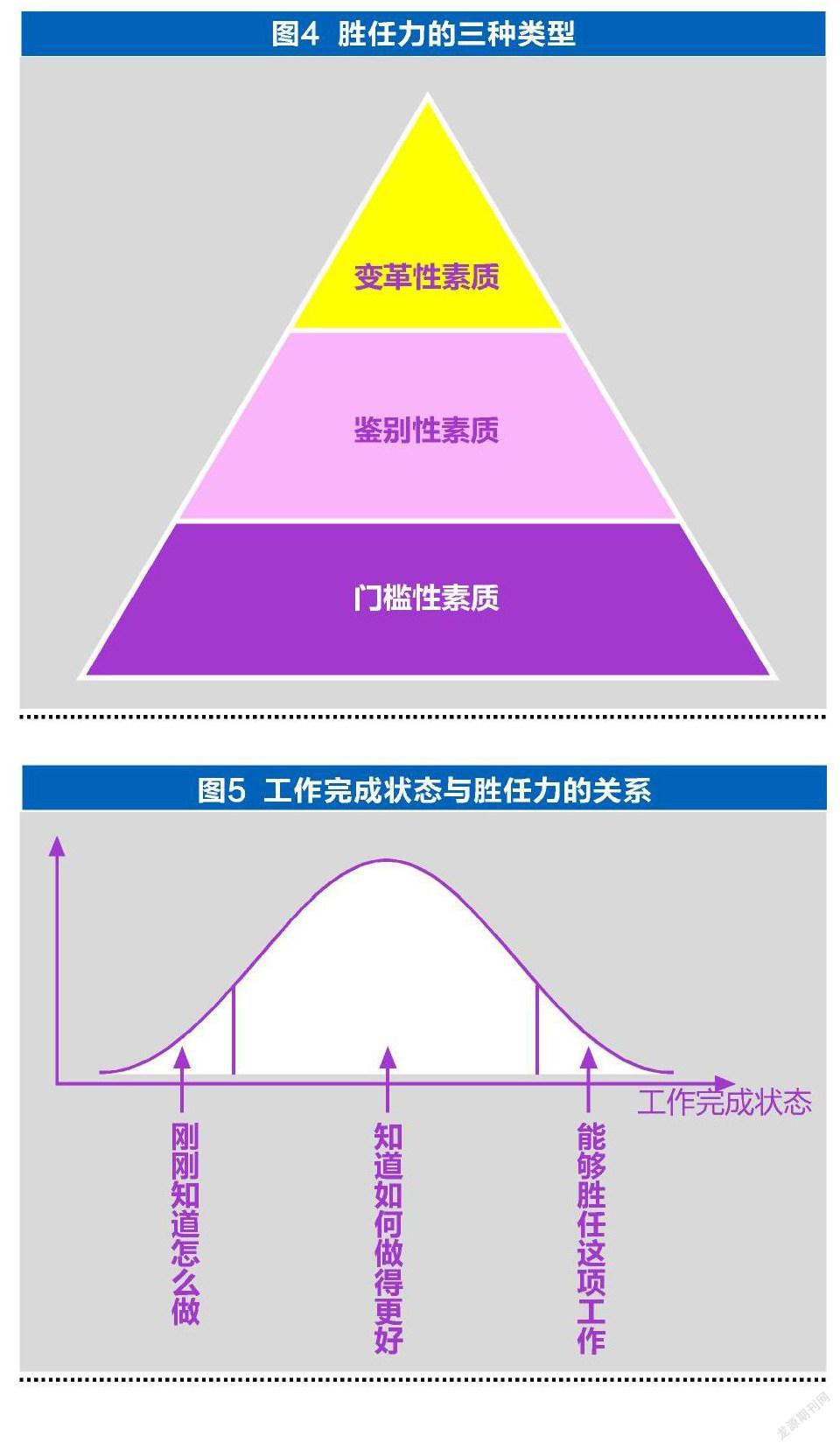

卓越的绩效水平,而非仅是达标的绩效水平,是大多数拥有基于胜任力系统的组织的目标。因此,胜任力特征在区分成就卓越者和绩效达标者时必须是有效的和可信的。按照胜任力的显现程度,胜任力模型应包含三种类型的胜任力(如图4):

“门槛性素质”即取得事业成功所必须具备的最基本的胜任力;

“鉴别性素质”即最能区分绩效优异者和普通者的胜任力;

“变革性素质”即管理者或员工一般比较缺乏的、有待提高的胜任力。

“门槛性素质”是完成工作所需最低限度的能力,只能区分绩效合格和绩效不达标,但不能区分绩效优秀和绩效一般者。例如,销售人员的门槛性素质包括基本的营销知识、对产品的了解等;财务人员的门槛性素质包括财务知识等。

“鉴别性素质”是区分优秀绩效和一般绩效者的关键性因素。例如,成就动机用以区分表现优异和表现平平销售人员的差异性素质,成就动机高的销售人员会制定比公司所要求的目标还要高的行为标准,并且表现出相关的行为。

“变革性素质”体现了企业的一种牵引性,体现了组织、未来、行业发展对人员的期待,着眼点在未来。

我们可以把工作的完成状态想象成一个连续体,从“刚刚知道怎么做”到“知道如何做得更好”,而

“能够胜任这项工作”的状态处于这个连续体中的某一点(如图5)。

企业文化的关键作用和情境的特异性

按胜任力适应范围可将其分为专业技术胜任力、可迁移胜任力和通用胜任力三种类别。

“专业技术胜任力”指某个特定角色和工作所需要的胜任力,是对员工完成职责在专业技能方面的要求。例如,软件开发人员的专业胜任力,是指其在计算机语言和软件工程方面的胜任力。

“可迁移胜任力”是指在企业内多个角色都需要的技巧和能力,但重要性程度和精通程度有所差异。例如,影响力、成就导向等。

“通用胜任力”是指适用于公司全体员工的胜任力,它是公司企业价值观、文化及业务需求的表现,是公司内对员工行为的要求,体现公司公认的行为方式。

需要强调的是,与胜任力相关的恰当行为取决于企业文化。企业文化是指组织员工所共享的、认同的行为方式。胜任力的表现方式与企业独特的文化联系在一起,企业文化是组织价值观的具体体现,而价值观是管理决策的潜在基础。从实际意义上讲,“正确”或是“错误”的行为,在不同的企业文化中是存在差异的。对于同样的工作,一个工作的胜任力模型不一定适合所有的公司文化,差异不在于胜任力的陈述或定义等方面,而在于胜任力如何在不同的组织文化、价值观或战略背景中成功地表现出来。

行为具有情境性,是组织成员默会的情景知识,所以在不同的组织中,行为是有不同表现的,这些行为在组织情景中被解读,才具有组织绩效的意义。一些胜任能力,例如专注于顾客或者解决问题的技能,在许多企业中是共通的,但是与这些胜任能力相关的行为表现,在不同企业之间却有很大的差别,同样,这些行为表现在同一企业的不同职位、不同工作及不同层级上,也是千差万别的。例如,成功的汽车销售行为就和药品销售行为有很大差别(尽管能力和个性特征可能是一样的)。在同一组织内,两份管理类的工作可能会面临不同的挑战,因而也就需要不同的技能。为使胜任能力模型尽可能有效,在开发时,就要明确地知道它所针对的具体职位。因此,胜任力模型一定要根据实际情况,基于高质量的研究,才会对企业真正有价值。

实践中,胜任力模型在人力资源系统的每一个流程中都起着至关重要的作用,通过确定有效完成工作所需的胜任能力,组织可把员工甄选、培训与发展、绩效评估和继任计划系统的重点放在那些与高绩效最相关的行为上。从这个意义上看,胜任力模型给企业的人力资源能力管理提供了有力的“抓手”。

通过胜任力模型,组织对标杆人才进行了明确的定义,提供给组织一个人才管理的框架,描绘出工作的全面要求,确切传递给员工重要的信息,如本组织需要具有什么样能力的人、何种行为是组织所赞许和提倡的,使员工的行为符合组织战略及其价值观,使员工理解高层管理的意图,以及他们在各自的绩效中应该把重点置于何处。 责编/寇斌