履历调查,请“刀下留人”

贾昌荣

人力资源部门作为人才引进的“入口”,如果不能正确实施履历调查并得出客观的结论,就难免会把一些真正的人才拒之门外。前不久,有位朋友讲述了自己的求职经历:在求职公司人力资源部门针对她进行履历调查时,竟然遭到了老“东家”的恶意“抹黑”。本来这家公司非常认可她的工作经验、业务能力与个人条件,却因为几句“小话”就让她与新工作失之交臂。

目的一定要明确

履历调查又称雇前背景调查,主要针对财务、技术、营销、采购、仓储、人事、文秘、网管、内勤等特定岗位及中高级管理人员的关键待聘人选而展开,最大化降低关键岗位潜在的用人风险,如经验不足、能力不匹配、团队意识差等等。所以,人力资源部门一定要明确履历调查的目的。

首先,考察员工个人诚信度。员工在原单位工作期间的履约情况,以及在离职后,是否有违反保密协议、竞业限制协议等不诚信行为。

其次,考察职场经历的真实性。职场经历的真实性通常可以获取职业经历(职位、岗位、工作年限)信息,以判断应聘者是否满足企业需要。

最后,汇总既往单位的客观评价。关于个人的工作能力、合作精神、敬业精神、忠诚度及遵纪守法等情况,以前工作单位的评价等都可以作为参考。对于这些评价,一般的逻辑是不可全信,但也不可不信,尤其来自多个不同单位的近乎相同或相似的评价则更容易被采信,具有较高的参考价值。

科学地实施调查

笔者在职业生涯中就经历了两次截然不同的“被调查”经历。

第一次,笔者在想“跳槽”时,对方竟然把电话打到了笔者的总经理那里,咨询笔者的个人情况。很幸运的是,当时的总经理非常认可我的工作,非常大度地给出了“我这里没有弱兵”的评价,结果跳槽成功。

第二次,我在某公司做营销部经理时心生去意,应聘的另一

家公司直接把电话打给我的老板。这次,我的老板没有给我“添彩”,而是“挖苦”了我一顿,不但最终没能走成,还在老板那里落下一个话柄。

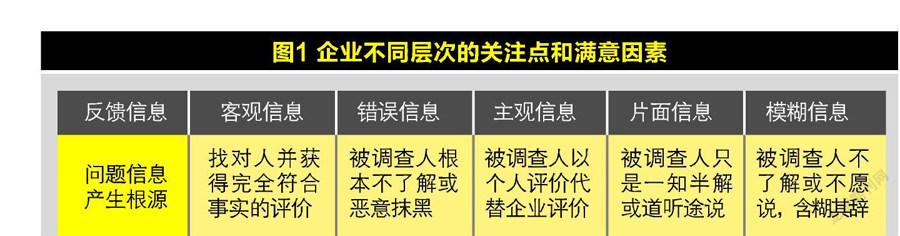

对于人力资源部门来说,企业是自己的老板,应聘者就是自己的客户。所以,既要对企业负责,也要对应聘者负责。暂且不说怎样做是对的,先来看看调查方法不科学的错误会有多严重:产生偏差甚至是完全错误的信息。对此,我们不妨把问题信息分为五类(如表1)。

在绝大多数时候,错误的方法和手段无法获取正确的结果,在履历调查这件事情上真的并非“条条大路通罗马”。求职者的工作经历各异,不能说哪种方法一定适合或者说一定是对的,但是科学的履历调查却具有相对完备的逻辑与方法:

第一,找对渠道。调查渠道有很多,诸如委托专业人力资源服务公司调查、委托中间人探询、电话调查等等。哪种方法好,要看要引进的人才有多重要,包括职位、岗位、企业预期等方面。诸如企业高管,可委托专业公司来做;如果中层或基层关键岗位,可以企业自己来进行调查。不过,必须整合调查渠道,不能依赖单一调查渠道。

第二,找对人。谁的评价最权威,谁的评价最客观,谁的评价最全面,这都是人力资源管理人员应该时刻自省的关键问题。只有找对人,才能办对事。通常的做法是找到应聘者既往单位的直线经理(总监),由他来“打分”。可是问题来了,“一言堂”会不会带有个人主观色彩,直线经理(总监)与应聘者是否有私人恩怨?评价是否会有失偏颇?为解决这个问题,不妨再来个“360度调查法”,请应聘者提供既往单位的调查名单,但这份名单应包括应聘者的既往上级、下级、平级(业务关系紧密的同事)及人力资源部门负责人。看看大家怎么评价,而不是听一个人怎么说,这样就可以在一定程度上规避“误杀”或“错杀”。

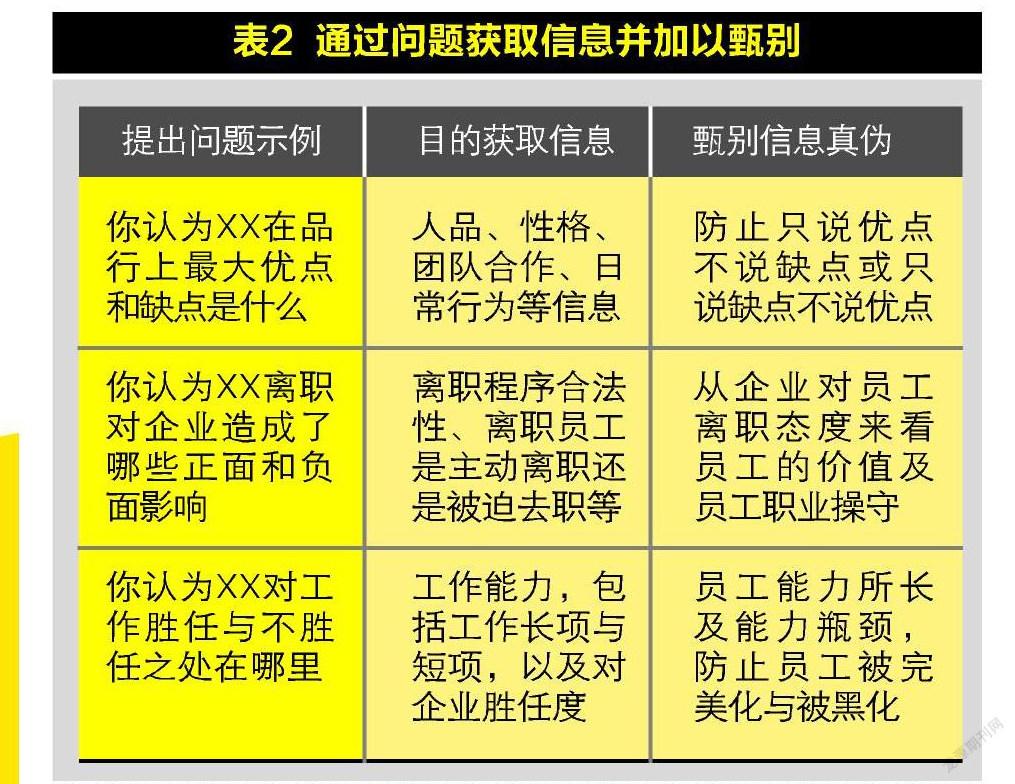

第三,找对方法。平白直叙的调查常常会使人力资源管理人员失去鉴别真伪的机会,同时也会被接受调查的人员牵着鼻子走。最好的办法就是问问题,在征得被调查者理解的情况下,有目的性、针对性地提问,引导被调查人员进行。通过不同问题,获取不同信息,并从中加以甄别(如表2)。

调查信息要过滤

通过履历调查,人力资源部门似乎拿到了应聘者的“第一手资料”,可是这些信息的真实性如何?其中又有多大“水分”?哪些信息是有价值的?这些问题很难给出准确的答案。除此之外,很多履历调查面对的是“一言堂”,因为大多数企业在《应聘登记表》中只要应聘者提供一个工作经历证明人,而这个人对应聘者的好恶决定了反馈信息的真实性,并且这个人的职位和与应聘者的工作关系或私人关系决定信息质量。

这就需要人力资源部门如“刑事侦探”一样,甄别信息真伪,消除不良信息干扰,可以分“三步”对所获取的履历调查信息进行过滤:

第一步:过滤掉无关信息,留下关键信息。凡是与调查项目有关的信息都是关

键信息,如教育经历、职场经历、工作业绩等。在调查过程中,可能还会涉及一些其他信息,诸如一些个人隐私和社会关系,这些信息看看就好,无需太多关注。对于实在无关的信息,直接过滤掉就可以了。

第二步:过滤掉无效信息,留下有效信息。有关的信息不一定是有效信息,因为其中可能掺杂着错误信息、虚假信息、偏颇信息等,对于此类信息应予以甄别并剔除,只有与调查目的直接相关的真实信息才是有效信息。

第三步:过滤非关键信息,留下关键信息。人力资源管理人员一定要清楚,究竟需要掌握哪些信息?是教育经历、职业经历、个人能力,还是个人品性?掌握这些关键信息至关重要,非关键信息看看就好,不应具备“杀伤力”。有了这些关键“佐证”以后,就可以得出初步结论,判断应聘者是否符合聘用的基础条件。

结果一定要核查

在履历调查结果出来后,问题也就浮出水面:调查结果与应聘登记表上的信息存在偏差甚至冲突,其实这是司空见惯的事情。据美国的一项资料显示,曾经有3000万人使用伪造简历被录用过。英国莫里斯研究所进行的一项民意调查显示,约有三成英国人求职时在履历表上作假,在英国2530万就业人口中,约有750万人在与未来雇主谈话时说了假话,比例达29.6%,主要涉及以下方面:求职者的个人爱好(47%)、过去工资数额(25%)、个人业务能力(19%)、其他信息(6%),还有3%的被调查者承认在个人犯罪档案方面也作假。在我国,随着办理假证的违法行为增加及非法办学的存在,“假文凭”、“伪文凭”现象在一定数量上存在。除学历作假之外,虚构职务和工作经历、过分渲染工作业绩和更改在职时间等现象也大量存在。

不过,即便履历调查结果与事实存在差异甚至冲突,也不能把责任全部推给应聘者,也不宜简单地界定其人品善恶。这就要求人力资源工作者本着包容与理解之心,求大同存小异,不在非原则性问题上吹毛求疵。因此,在人力资源部门应为此进行一次复试,在此过程中与应聘者进行一次“测谎”与沟通:

第一,“测谎”。人力资源部门可当应聘者之面,直截了当地提出差异与冲突之处,听听应聘者作何解释。从应聘者的解释中,更加深入地把握应聘者的心态、动机与应对提问的能力,这是对应聘者很好的考察机会。该让应聘者说话,而不能仅听被调查企业相关人员的一面之词。试想,如果应聘者在既往企业中由于工作过于认真而得罪了主管,或者因员工维权而得罪了企业,如果企业及相关人员持有一颗报复之心,还会得到有利于应聘者的调查反馈吗?

第二,“评判”。不管履历调查的结果如何,人力资源部门都要有自己的理性判断。这时要把握好两个度:首先,是否要锱铢必纠,是否有必要抓住求职者的每一个“污点”及“灰色地带”不放;其次,雇前调查结果究竟有多大的参考价值,以及人力资源部门对应聘者考察判断究竟应各赋予多大的“权重”。调查结果永远只是参考,并且都是过去的事情。这一点很重要,如果“错杀”一人,很可能会影响企业和求职者的“一生”。 责编/寇斌