做一片美的叶子,让学习真正发生

吴玲

[摘 要]随着课改的深入,我们不仅要思考学生怎样学,更要思考教师如何教,让学习真正的发生。在教学实践中,我们教师要敢于从传统中走出来,从学生的学习着眼;在上课前着力,思考如何让学生真正的学习;课堂上要进退自如,让学生深入学习。只有这样,才能让学生真正学会学习。

[关键词]课堂教学 学习 传统

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2015)25-004

随着课改的深入,我们不仅要思考学生怎样学,更要思考教师如何教。我特别欣赏这样一句话:“高明的教师往往能够通过核心的知识与简明的‘学习设计’来促成具有本质意义的学习的发生。”细细品读,这句话有三层意思:教的是核心知识,为学生设计适切的学习过程,使学习真正发生。

一、不破不立——从传统中走出

语文一直是最受指责和抨击的一门学科。教育界人士不仅对语文课堂教学效率提出质疑,更对语文教学的质量贬多褒少,认为传统的语文教学禁锢了学生的个性发展,无法培养学生的创新能力。

看看引领我们课堂教学的公开课。教师一遍一遍试教,一遍一遍地推敲教学环节,教案数易其稿,教学流程早就烂熟于心,课堂上教师口若悬河,甚至吹拉弹唱十八般武艺尽显,大有一切尽在掌握之中的 “师者”风采,课堂成了教师展示的舞台。我们不得不叩问:学生在哪里?学生究竟学习到了什么?

虽然自主、合作、探究,“教是为了不教”这样的教育理念教师们耳熟能详,但反复观课,细细琢磨,我们的教师真的从强势的课堂主宰者的位置上撤退下来吗?学生的学习真正发生了吗?因此,从传统的语文教学中走出,需要的是课堂的真实改变。

《人民教育》2013年第六期发表了张丰老师的在《站在学生身后的教师》一文。文中描述了一节美国历史课:这节课通过电影学习《德国史》,课堂上放映一部事先经过剪辑的纪录片。影片的主线是1945年“二战”结束至1994年“柏林墙”倒塌期间发生在德国或与德国有关的重要事件。教师和学生一边看电影,一边在纸上作记录,偶尔也穿插一些问题或是一点解释,学生们也会简单地讨论几句。学生的桌上有三张记录纸,第一张纸让学生开放性地记录电影中的事件及主要信息;第二张纸让学生在一个时间轴上整理这些关键事件,并将美国、前苏联、英国等对德国的主张与政策的发展也整理到这个时间表上,以梳理其中的逻辑与线索;第三张纸上印有若干政治家的演讲词,在每段演讲词后教师提出设问:这是谁的演讲,什么时候发表的,他为什么这样说,这一演讲的意义或标志是什么……

这节课与我们的传统课堂截然不同,极具视觉冲击。如果按照我们的评课标准,它一定不是优质课,不可能拿出去作为公开课来展示。课堂上,教师教授的时间可能连百分之十都不到。这样的课堂,学生的学习究竟是怎样发生的呢?

二、运筹帷幄——在上课前着力

美国历史教师是怎样促进学生的有效学习呢?其实,他的备课重点主要放在两个方面,一是纪录片的剪辑,二是三张“学案”的设计。

教师的专业功底常常体现在他对完成学习目标的必需的“台阶”的预设上。这些精心的预设,会引导有意义学习的发生。因此,教师备课最重要不是制作精美的课件,也不是精雕细琢自己的每一句话,而是设计能为学生打开学习大门、敞亮思维的学习活动。这样的学习活动是切入学习本质的。它具备以下三个特征。

(一)核心知识

什么是核心知识?威廉·希尔斯曾经站在课程选择的角度提出:核心知识是“共享、稳固、序列和具体”的知识。很多的教育专家认为:核心知识是每个教学活动单元中必须要让学生掌握、理解、探明的主要知识技能,是一个学期教学、一个单元教学、一节课教学的主体内容与主干知识,是整个教学活动链条中的关键链环,是联系全部教学活动的轴心骨,是教学活动之魂的栖息地。学习活动的设计要指向核心知识。可是,很多时候我们的课堂很“臃肿”,什么都想教,结果学生什么也没得到。因此,要给课堂减肥瘦身,把冗余的教学枝节修剪掉,把花哨的教学形式去除,为学生设计指向核心知识的学习活动。

(二)探究知识

《义务教育语文课程标准(2011年版)》在“课程基本理念”部分提出“积极倡导自主、合作、探究的学习方式”,在“总体目标与内容”中提出“能主动进行探究性学习”。因此,我们的学习活动设计是引导学生自己提出并解决问题。学生对学习问题“寻找”的过程,其实是探究意识发展的过程,是开拓思维广度、深度的过程,是提升学生实践能力的过程,也是合作交流的过程。在这个过程中,学生是完成学习活动的主体。

(三)开放时空

从学生学习的地点和内容、获取知识的方式和途径来说,学习活动的设计都是自由而开放的。这种开放的学习活动给学生安全的学习心态,宽松的学习环境,自由的学习内容,使他们在选择学习方式、方法等方面具有充分的自由。学习活动更多地关注学生所经历的学习过程,而不是学习结果;关注获取知识的方法与途径,而不是获取知识的多与少。

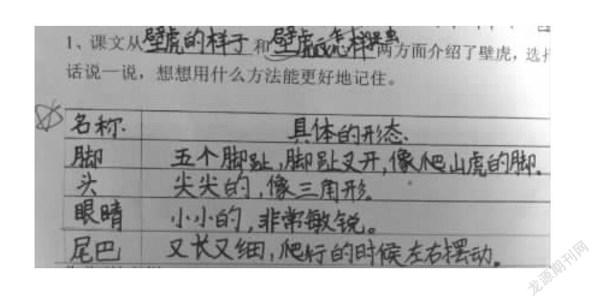

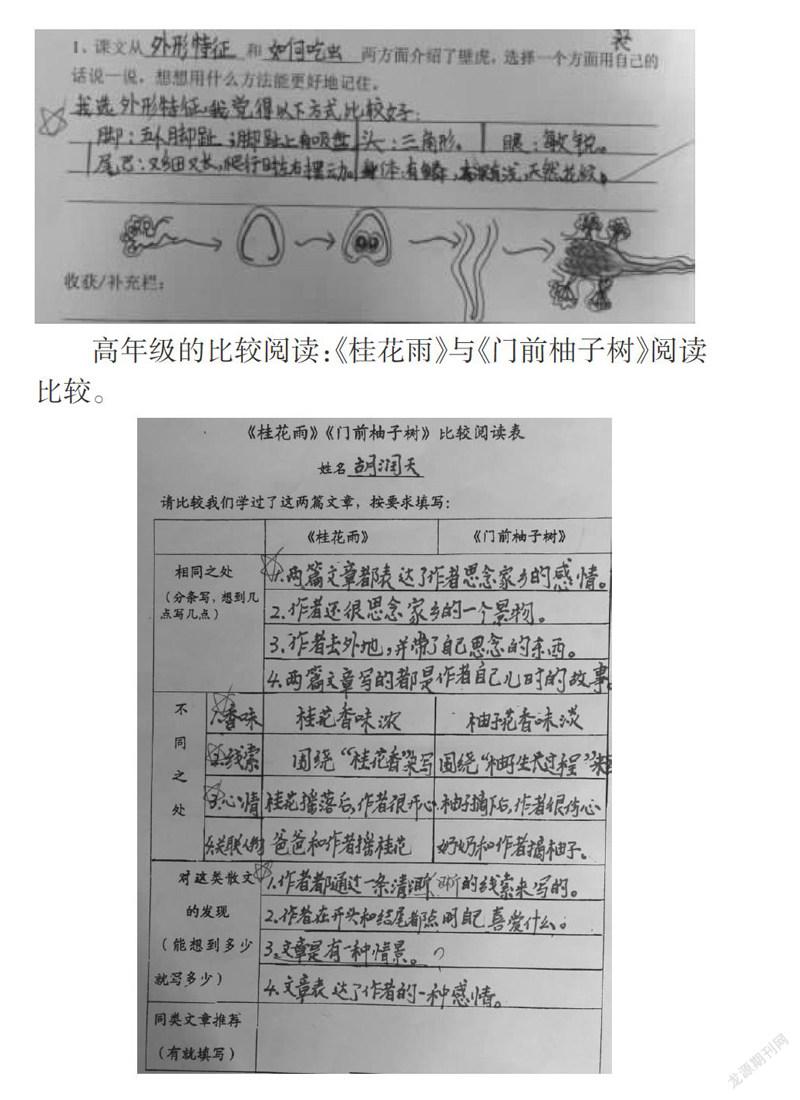

下面我们以不同学段的学习活动设计为例来谈一谈。

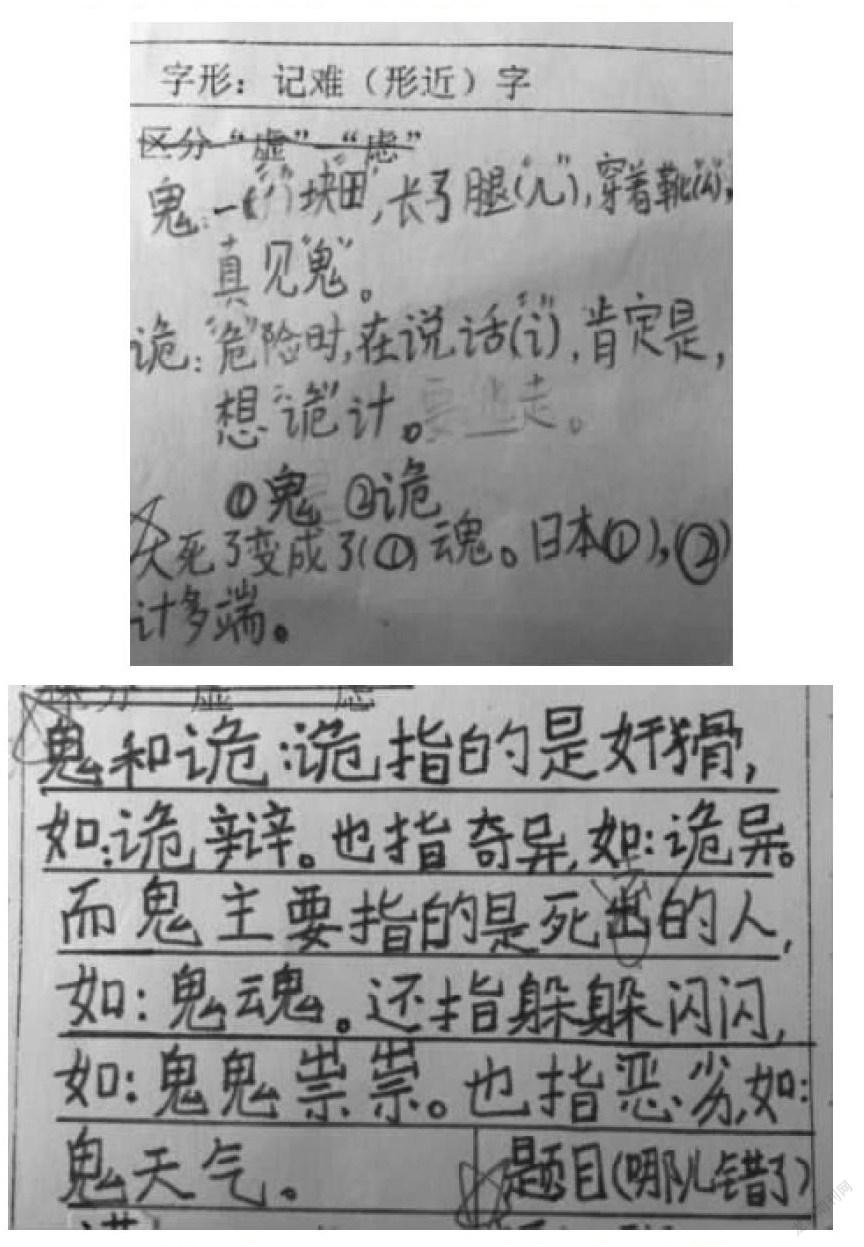

低年级的同音字辨析:比较“鬼”和“诡”的区别。

学习活动设计目的是引导学生在思考、交流、辨析的过程中养成探究意识,从而提升学生的实践能力和学习能力。

三、进退自如——让学习更深入

在种类繁多的蛾子中,有一种叫“帝王蛾”。它的幼虫生长在茧中,要变为成虫时它必须拼尽全力往外冲。由于洞口过于狭小,不计其数的幼虫悲壮倒下。有人不愿看到这惨烈的一幕,便将洞口剪大,让幼虫能轻而易举地钻出那可怕的牢笼。但这些没有经历过“冲杀”的蛾子,却永远与飞翔无缘,永远也无法成为真正的帝王蛾。

因此,课堂上我们不是为学生“剪开洞口”,而是对学生的学习进行组织与调整。在课堂上,教师给予的信号越多,学生的思维水平就会越低。因此,教师最重要的任务是为学生提供合适的资源,给予恰到好处的点拨,让学生通过自己的阅读、思考、交流等途径生成属于自己的知识,进而培养习惯、提升能力、内化素质。

(一)进一步引领

教学中的核心问题,必然是需要探索、思考和讨论的问题,是需要积极思考、具有一定思维价值的问题。因此,这样的问题,往往不是一问一答就能完全解决的,而是需要通过几个回合的跟进,让更多的学生思考得更充分、更深入。这就需要教师适时跟进,将学生的思维和讨论引向深处。请看《詹天佑》一文的教学片断:

师:读了课文第一自然段,你知道了什么?

生:詹天佑是我国杰出的爱国工程师。

师:如果说他是位杰出的爱国工程师,那么这和哪个重要事件分不开?

生:从北京到张家口的这段铁路最早是在他的主持下修筑成功的。这是第一条完全由我国工程技术人员设计施工的铁路干线。

师:詹天佑修筑了中国历史上一条重要的铁路——京张铁路。课前老师布置大家分专题搜集了资料,哪个同学对当时中国铁路修建有了解的?

生1:1898年俄国帮中国修建了一条铁路。

生2:我还知道当时英国和法国也在中国修建了多条铁路,而且要的银子很多。

……

师:我也搜集了一些资料,并把它们进行了删减和整理,编成了这几条信息。你们再读读。(出示)

生1:我发现当时中国是非常落后的,每一条铁路的修建都要外国人来帮助。京张铁路是我国自行修筑的第一条铁路。

生2:所以詹天佑被称为“中国铁路之父”。

生3:我发现中国人自己修建第一条铁路与铁路在中国的产生整整相差了29年。

师:真了不起,发现了这个重要的时间。这说明在这20多年中,中国没有能力修筑铁路。现在你再读读课文中的这两句话,你会怎么读呢?

(学生读课文,突出课文中“最早、主持、第一条、完全、我国、铁路干线”等关键词语)

教学《詹天佑》这节课前,教师布置学生分主题进行资料搜集。课堂上,学生先围绕清朝末期中国铁路修建史交流资料;随后,教师再出示整理过的资料,引导学生阅读发现:清朝末期国力衰弱,科技落后,从第一条铁路在中国产生到中国人自己修建第一条铁路之间用了29年。通过再读资料,詹天佑这位中国铁路之父的形象鲜明地浮现于学生的脑海中。

在高年级教学中,教师都很注意引导学生搜集信息,交流信息。在这节课上,教师并不满足于此,不仅要求学生分主题搜集信息,还进一步指导学生学会处理信息,将零散的信息进行整理,以此来说明问题。

(二)退一步探究

电视剧《潜伏》中有一句经典台词:“有一种失败叫占领,有一种胜利叫撤退。”课堂上教师给予学生的信号越多,学生的思维水平会越低。因此,教师要学会打太极拳,退一步海阔天空,不急于做出肯定或否定的判断。只有在矛盾的冲突中,学生的思维才会得到发展。请看《鹅》的教学片断:

生:老师,我想问为什么第一句要用三个“鹅”字,用一个不就行了吗?

师:你真是个会思考的孩子,这个问题问得非常好。同学们,自己读一读,并思考:一个“鹅”字,三个“鹅”字,有什么不同。

生:我发现三个“鹅”字读起来更好听。

师:其实,你想说的是三个“鹅”字读起来更有节奏感,对吗?

生:是的。

师:那你给大家读一读。

(学生朗读)

师:这样一读,你们就好像听到——

生:好像听到鹅在叫。

师:是啊,就好像鹅弯着脖子向着天空唱歌呢。不过,老师也想问问你们,这句诗为什么不用五个“鹅”字呢?

(学生自己练读)

生:五个“鹅”字太多了,还是三个读起来更有节奏。

师:大家同意他的意见吗?

(学生掌声)

课堂上,教师不仅要会“进”,更要学会“退”,把思考的时间和空间留给学生。当学生提出“为什么第一句要用三个‘鹅’字”的质疑时,教师并没有急于回答学生的问题,而是把问题抛给学生,引起更多学生的阅读与思考。这样一个智慧的问题由智慧的学生自己解决了。就在这亦退亦进之间,学生经历了头脑风暴,享受着学习的快乐。

学会学习比学会知识更重要。课堂上,教师不是简单的给予,而是对学生的活动进行组织、引导,倾听他们的心声。唯有如此,留给学生的才是有效的策略与方法,这才是学习的真正意义。

真正的学习,不是被灌输,而是被开启;不是被告知,而是被激发;是学生在教师的引导下积极主动地进入,是教师用更为灵活而又有效的方式影响学生。这样的课堂才会变得生机勃勃,充满生命的活力。在这样的课堂中,我更愿意做一片美的叶子。

(责编 韦 雄)