社会认知与青少年校园暴力行为相关性分析

【摘 要】社会认知是指“人对各种社会刺激的综合加工过程,是人的社会动机系统和社会情感系统形成变化的基础,它主要包括社会知觉、归因评价和社会态度形成三个方面。儿童的社会认知是与家庭、学校、同辈群体以及大众传媒之间互动的结果。本文从归因、移情、后果评估三个角度考察在校学生对暴力行为的社会认知。

【关键词】校园暴力;教养方式;认知干预

人的认识总是在一定程度上影响并决定着人的行为。因此,认知的改变是导致行为发生改变的重要因素。正如班杜拉(A.Bandura)所言;“离开了对人类心理活动的理解,就无法真正理解人类的行为。”对于像暴力行为这样一个复杂的社会行为的研究而言,离开了对认知中介过程的探讨,就永远无法做出令人信服的解释,所以探讨学生的社会认知对校园暴力行为的影响是很有必要的。归因、移情和后果评估是社会认知的重要部分,本文从这三个因素进行研究。

一、归因方式与青少年校园暴力行为相关性

归因是指个体对某一事件或行为结果的原因的知觉,研究的焦点在于个体如何对行为的原因作解释。归因可分为自我归因和人际归因,前者是对自身行为结果原因的知觉,后者是对他人行为结果原因的知觉。在学生问卷问题9中,给被试提供了一个模糊的社会冲突情境——遭受到一个意图不明的伤害,此时对对方行为意图的解释将反映出归因方式上的差异,包括偶然性归因、敌意性归因和介于两者之间的不明确归因三种方式。学生问卷第9题设置了一个受到不明原因攻击的情境,以此来调查被试的归因方式。将暴力行为综合指数=1.00作为分割点,把被试分为无暴力行为组(暴力行为综合指数<1.00)和有暴力行为组(暴力行为综合指数>=1.00),计算两个组的归因方式的均值与标准差,结果如表1-1。从表中可以看出:有暴力行为组的归因均值大于无暴力行为组,有暴力行为组的归因标准差大于无暴力行为组,说明有暴力行为组在一个模糊情境中遭受一个意图不明的伤害时,他们普遍偏向于作敌意性归因。且有暴力行为组对模糊攻击情境归因的个别差异相对要大于无暴力行为组。

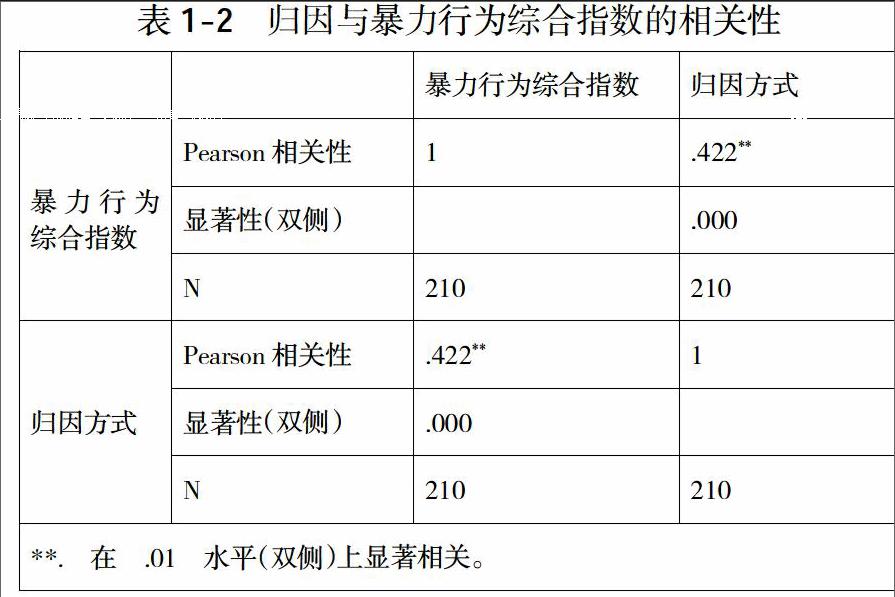

将归因方式与暴力行为综合指数作皮尔逊相关分析,结果如表1-2。结果表明归因方式和暴力行为之间的确存在着非常显著的正相关。即在模糊的冲突情景境中,对对方行为意图的解释越倾向于作敌意性归因,就越倾向于采用校园暴力行为。但敌意性归因与校园暴力并非一一对应的关系,部分作敌意性归因的被试并不表现出具体的校园暴力行为,在归因和行为反应之间移情和后果评估起到很大作用,在下面的调查分析当中会有具体体现。

二、移情的影响与青少年校园暴力行为相关性

移情是一种替代性的情绪反应能力,是既能分享他人情感,对他人的处境感同身受,又能客观理解、分析他人情感的能力。学生问卷第10题设置了一个校园暴力行为的旁观情境,此时对暴力受侵者的情绪感受能够反映出被试的移情差异。计算无暴力行为组和有暴力行为组的移情的均值与标准差,结果如表2-1。由表可知:无暴力行为组移情均值大于有暴力行为组,两组的移情标准差没有太大区别。即是说,在移情方面,无暴力行为组较有暴力行为组对受害者有更多的感觉体验,且两组的移情个别差异大致相当。

另外,将移情与暴力行为综合指数作皮尔逊相关分析,结果如表2-2。结果表明归因方式和暴力行为在.01水平上呈显著负相关。即对受害者的有越多的感觉体验,则暴力行为综合指数越低。

三、后果评估与青少年校园暴力行为相关性

后果评估是在反应计划形成后,还要对其进行比较评价,预测各种反应的效果。对反应计划的评价将决定采取何种行为反应以及将达到的效果。评估受到个体的自我效能感和结果预期等因素的影响。学生问卷第11题设置了一个暴力反应计划已形成的情境,对计划实施的效能预测可以反应出后果评估的差异性。计算无暴力行为组和有暴力行为组的移情的均值与标准差,结果如表3-1。由表可知:有暴力行为组后果评估的均值大于无暴力行为组,两组的移情标准差没有太大区别。即是说,在后果评估方面,相对于无暴力行为组,有暴力行为组对以暴力行为方式解决问题的后果预期更为乐观,且两组自后果评估方面的个别差异大致相当。

另外,将后果评估与暴力行为综合指数作皮尔逊相关分析,结果如表3-2所示:后果评估和暴力行为在.01水平上呈显著正相关。即对以暴力行为方式解决问题的后果预期越乐观,则暴力行为综合指数越高。

四、校园暴力行为的社会认知干预

学生开放问卷性的调查结果表明:学生具有从自我心理调节和控制出发对校园暴力行为进行自我防范的良好意愿。另外,在对影响因素的调查分析当中,我们发现,社会认知因素与校园暴力行为之间存在显著相关,因此,我们可以从以下三个环节对校园暴力行为进行社会认知干预:一是冷静自制,在冲突情境下引导无恶意的归因;二是换位思考,使移情能力得到强化;三是三思而后行,进行更深层面的后果评估。青少年学生对自己的社会认知环节进行有意识地干预对增强学生心理素质,加强对校园暴力行为的自我防范和自我保护能力是可行且有益的。

【参考文献】

[1]班杜拉(A.Bandura),谭旭东译.思想和行动的社会基础-社会认知论[M].黑龙江:黑龙江科学技术出版,2007

[2]温芳芳,佐斌.评价单一态度对象的内隐社会认知测验方法[J].心理科学进,2007.09

[3]李佳.寻找校园暴力犯罪的根源——暴力性网络游戏对大学生攻击性内隐社会认知的影响[J].边疆经济与文化,2012.04

【作者简介】

黄娟(1985-),重庆,工作单位:重庆工商职业学院,硕士研究生,研究方向:教育管理。

(作者单位:重庆工商职业学院)