性诱剂监测丘陵地区稻纵卷叶螟的效果

荀 栋,何可佳

(湖南农业大学植物保护学院,湖南 长沙410028)

稻纵卷叶螟(Cnaphalocrocis medinalis Guenee)属鳞翅目螟蛾科,具有群居性、远距离迁飞和为害突发性等特点[1]。在湖南省,稻纵卷叶螟属迁入性害虫,一般一年内可发生2~7 代,是水稻生产的主要害虫之一[2-3]。由于受特殊气候条件、地理环境和种植制度的影响,该虫经常在丘陵地区小片农田暴发成灾。近年来,由于统防统治技术的推广,部分地区的水稻病虫害防治均统一操作,特别是短时间大面积的植保无人机空中作业,均要求及时掌握稻纵卷叶螟的田间种群消长动态和迁入迁出规律。目前,常用的稻纵卷叶螟监测方法有田间系统赶蛾估算和自动虫情测报灯监测两种,虽能准确掌握虫情信息[4-5],但在丘陵地区由于受到劳动强度以及电力、交通不便等因素的限制,这两种方法很难大面积、多地区地运用[6]。为探索适宜丘陵地区稻纵卷叶螟监测的新方法,利用稻纵卷叶螟性诱剂开展了稻纵卷叶螟田间消长动态的监测研究。

1 材料与方法

1.1 试验地点及供试材料

试验在湖南省汨罗市古培镇三港村10 组病虫测报区域站附近稻田进行,该地区三面环山,南面临近村庄,海拔高56 m,连片水稻面积达53.3 hm2,属典型的丘陵地区,常年种植水稻,稻纵卷叶螟发生较为严重。

供试性诱剂为稻纵卷叶螟性信息素诱芯,性诱剂载体为毛细血管,诱捕器为新型飞蛾诱捕器,均由宁波纽康生物技术有限公司提供。对照设备为20 w 自动虫情测报灯(河北佳多公司)和1.5 m 长竹竿(用于田间系统赶蛾)。

1.2 试验方法

1.2.1 性诱剂诱蛾监测 2014年5月26日~9月26日,在试验区距离测报灯超过500 m 处,选择长势均匀,肥水管理较好,有代表性的水稻田(同时将该田块作为人工赶蛾田块),安装3个诱捕器,呈正三角形排列,两两之间相距30 m,每个诱捕器与田边距离不短于15 m,性诱剂放置高度根据水稻高度而定,保持高于水稻冠层0~20 cm,每日8:00~9:00 观测记录诱蛾总量。每30 d 更换1 次诱芯,并清理诱捕器内的虫体,同时调节诱捕器高度,7月初将诱捕器移至周边一季稻田。

1.2.2 常规方法监测 (1)田间系统赶蛾:在安装诱捕器的田块距离诱捕器超过50 m 处,每天上午8:00~9:00,用竹竿慢慢拨动水稻植株,目测飞起的稻纵卷叶螟蛾数。每次赶蛾逆风前进,赶蛾面积约66.7 m2,逐日记载蛾量,7月上旬转至就近一季稻田进行。(2)自动虫情测报灯:依据植保站自动虫情测报灯诱虫数据,每日分离记录稻纵卷叶螟数量。该灯于2014年3月15日开灯,2014年11月1日关灯。

2 结果与分析

2.1 不同监测方法稻纵卷叶螟诱蛾量的比较

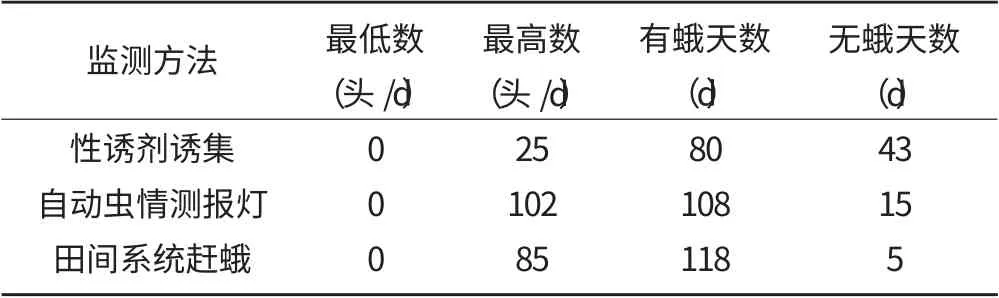

理论上讲,自动虫情测报灯的诱杀半径为50~100 m,性诱剂的诱杀半径为15 m,其理论诱杀能力比为(22.22~88.94)︰1(假定稻纵卷叶螟雌雄比例为1︰1)。从表1 中可以看出,在长达123 d 的诱蛾试验中,自动虫情测报灯共计诱杀成虫1 589 头,性诱剂诱捕器共计诱杀雄蛾353 头;从诱虫总量、日均诱蛾数量来看,自动虫情测报灯的检测结果是3个诱捕器诱蛾总量的约4.5 倍,与每个诱捕器的诱杀比约为13.5︰1,比较接近理论值。而田间系统赶蛾的检测结果则明显高于性诱剂诱集的诱蛾量,是3个诱捕器诱蛾总量的约7.9 倍,与每个诱捕器的诱杀比约为23.5︰1。

表1 不同监测方法对稻纵卷叶螟蛾量的估算

2.2 不同监测方法下稻纵卷叶螟数量动态变化

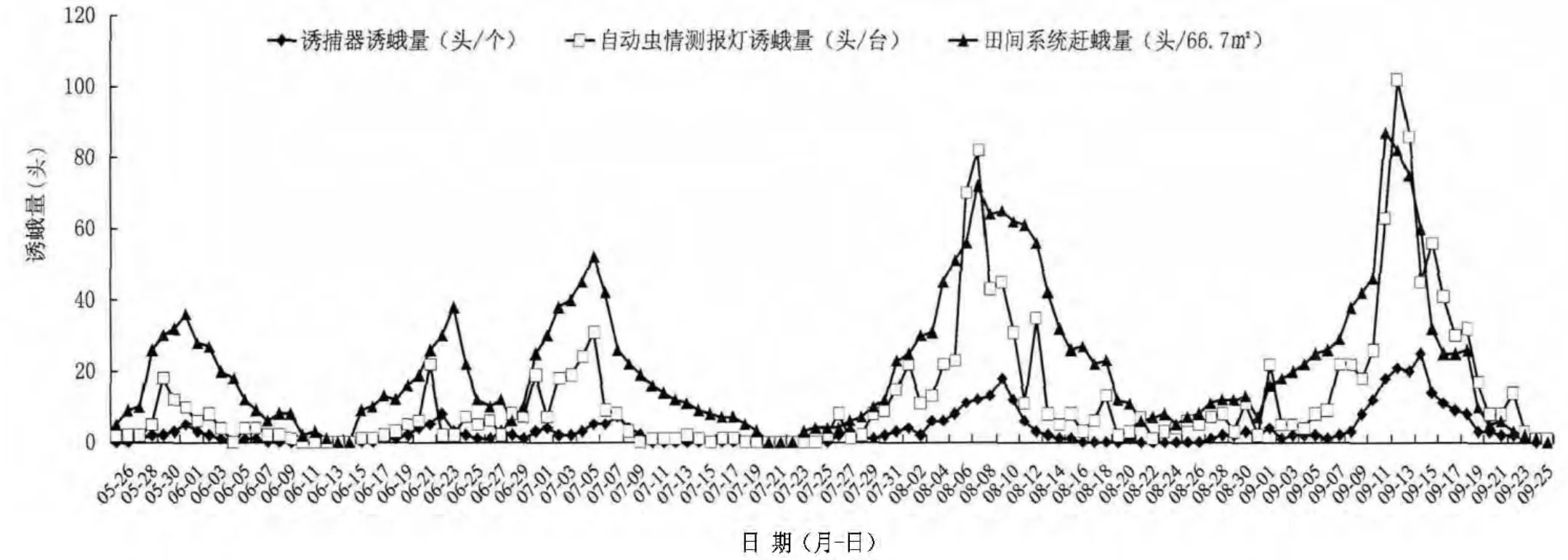

2.2.1 数量消长曲线 由图1 中可知,采用性诱剂诱集、田间系统赶蛾和自动虫情测报灯监测稻纵卷叶螟各代次种群消长规律,均出现5个明显的诱蛾高峰,并且峰期在0~3 d 内波动。

图1 不同监测方法稻纵卷叶螟数量消长曲线

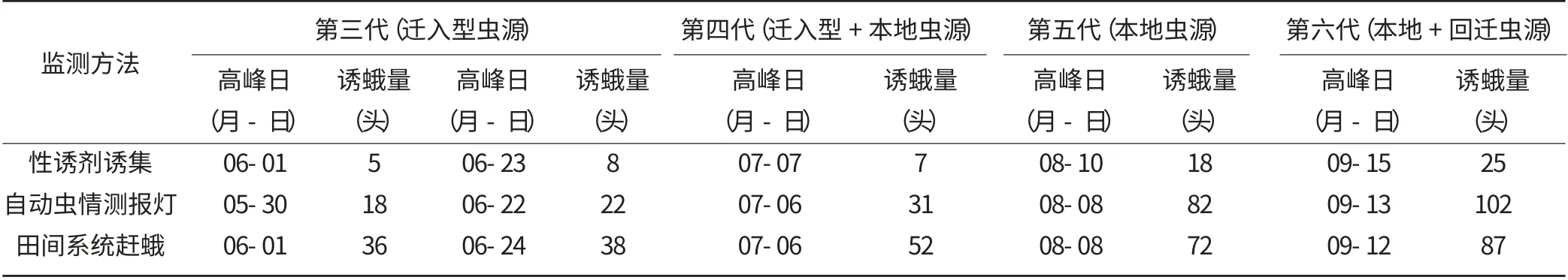

2.2.2 各代蛾高峰出现时间 由表2 可知,在第三代的两次蛾高峰中,田间系统赶蛾和性诱剂诱集的蛾峰出现时间基本相同,均比自动虫情测报灯晚2 d。在第四代和第五代的蛾高峰中,田间系统赶蛾和自动虫情测报灯的蛾峰出现时间相同,分别比性诱剂诱集早1和2 d。田间系统赶蛾在9月12 号就出现了第六代蛾高峰,随后自动虫情测报灯和性诱剂诱集也相继出现第六代蛾高峰。

表2 不同监测方法稻纵卷叶螟蛾高峰出现时间

2.3 不同监测方法对稻纵卷叶螟诱蛾灵敏度的比较

由表3 可知,在长达123 d 的诱蛾试验中,3种检测方法中诱蛾量最高的是自动虫情测报灯在9月13日诱蛾102 头;性诱剂诱集、自动虫情测报灯和田间系统赶蛾诱蛾数为0 的天数分别为43、15 和5 d。由此可知,稻纵卷叶螟监测灵敏度由高到低排列依次为:田间系统赶蛾>自动虫情测报灯>性诱剂诱集。

表3 不同监测方法有效监测天数的比较

3 结论与讨论

试验结果表明,自动虫情测报灯、田间系统赶蛾与性诱剂诱集的诱杀比分别为13.5︰1、23.5︰1,稻纵卷叶螟性诱剂的诱蛾量相对偏少。从有效诱蛾天数、总诱蛾量、日最高诱蛾量的绝对数方面比较,性诱剂的监测效果和灵敏度均不如自动虫情测报灯和田间系统赶蛾,但从监测蛾量比例和每日诱蛾折线图来看,性诱剂诱蛾量与自动虫情测报、田间系统赶蛾量存在正相关比例关系,能够反映出田间稻纵卷叶螟的消长动态。

从试验结果来看,稻纵卷叶螟性诱剂诱蛾峰日准确。尽管性诱剂诱蛾绝对数较少,诱蛾峰值较低,但诱蛾峰的出现时间与自动虫情测报灯和田间系统赶蛾基本相同。通过峰日对比,当外地迁入虫源为主时,性诱剂诱蛾峰日晚于测报灯,与田间系统赶蛾峰日相当;当本地虫源为主时,性诱剂诱蛾峰日晚于测报灯和田间系统赶蛾。总体来说,性诱剂诱蛾峰日晚于自动虫情测报灯,不早于田间系统赶蛾峰日。

综合比较来看,稻纵卷叶螟性诱监测对短期预报作用大。目前,使用自动虫情测报灯和田间系统赶蛾能够准确反映和掌握稻纵卷叶螟田间消长规律,监测准确、灵敏性好,适用稻纵卷叶螟系统监测使用,但对于相对封闭的丘陵地区,由于受到气候条件和基础设施的局限,可以选择性诱剂进行成虫监测,如果监测中出现峰值,或者诱蛾量较大,就可以推断稻纵卷叶螟在当地宿留、交尾、产卵[7],为开展植保无人机大面积统防统治提供短期预报和指导。

[1]全国稻纵卷叶螟研究协作组.我国稻纵卷叶螟迁飞规律研究进展[J].中国农业科学,1981,14(5):1-8.

[2]刘 宇,王建强,冯晓东,等.2007年全国稻纵卷叶螟发生实况分析与2008年发生趋势预测[J].中国植保导刊,2008,28(7):33-35.

[3]翟保平,程家安.2006年水稻两迁害虫研讨会纪要[J].昆虫知识,2006,43(4):585-588.

[4]马池芳,邱来玉,陈 君,等.2种监测方法对稻纵卷叶螟成虫的监测效果[J].浙江农业科学,2012,(10):1430-1431.

[5]姚士桐,金周浩,陆志杰,等.诱捕器设置高度对稻纵卷叶螟成虫监测效果的影响[J].中国植保导刊,2012,32(5):48-49

[6]姚士桐,吴降星,郑永利,等.稻纵卷叶螟性信息素在其种群监测上的应用[J].昆虫学报,2011,54(4):490-494.

[7]蒋春先,齐会会,孙明阳,等.2010年广西兴安地区稻纵卷叶螟发生动态及迁飞轨迹分析[J].生态学报,2011,31(21):6495-6504.