基于三重螺旋理论的广西农业技术推广服务模式创新

李宇翔,曾志康,王冠玉,于平福,蓝桃菊,覃泽林

(1. 广西农业科学院农业科技信息研究所,广西 南宁 530007;2. 广西农业科学院,广西 南宁530007)

广西自2008年启动基层农技推广体系改革以来,不断加大农业技术推广体系与机制的建设力度,形成了以政府公益性推广体系为主,多类型推广服务组织共存的服务体系。总体形成覆盖农业、畜牧兽医、水产、农机、林业五大专业的区、市、县、乡的四级推广体系。2012年全区县乡两级基层农技推广机构共1 989个,其中81个县的乡镇推广机构采取“县乡共管、以县为主”的管理模式[1]。

在公益性推广模式中,研究机构、推广机构、农业企业都由政府部门统一指挥,科研、推广、生产相互之间沟通和协同效能不高,科技成果转化的驱动力来源单一。受科技实力的限制,推广机构难以满足农民科技致富的强烈需求[2]。研究机构和企业作为科技转化的重要力量,在技术推广过程中参与程度不高,互动机制不完善,容易造成科研创新方向与市场和产业发展需要不相适应,如何形成科研、生产、推广各方多元互动的配合体系成为农技推广服务模式创新必须研究的问题。

1 三重螺旋理论及其应用

标准三重螺旋理论的结构主体是大学、企业、政府,首先由Etzkow itz 和Leydesdorff 提出,认为科技创新活动是由基础研究、应用研究和产业化三个阶段组成的相互关联过程。代表各个过程的主体三方应当相互协调,推动知识的生产、转化、应用和升级,整个创新系统将在三者螺旋式的相互作用下不断提升[3]。三者各自承担不同的角色来合作,共同推进技术创新和成果转化[4]。随着理论发展,原有螺旋体系中的大学的主体边界逐渐扩展,科研机构作为知识重要来源也成为创新系统的重要组成部分[5]。三重螺旋理论体现出研究部门、产业部门和政府部门之间的复合结构。该结构既反映主体之间的关联性,又保有各自的独立性。创新要素在该结构中传播发展,系统中的主体实现自身功能的同时都承担着其他主体的部分功能[6]。三方运用科研成果、产业模式、政策规划,通过动力机制、互动机制、自反机制和适应机制[7],充分调动资源对科技创新进行连续化、网络化、交互式的驱动,形成研究部门、企业和政府间的“交迭”网络,是创新系统的核心单元[8]。

随着三重螺旋理论的不断完善发展,国内对于三重螺旋理论应用的研究涉及到了诸多产业。周志霞、肖平[9]设计了以三螺旋理论为模型的山东省木材加工产业集群创新体系。徐士元、毛志雄[10]将“三重螺旋”理论引入海洋科技成果转化体系。程磊,冯浩[11]通过三重螺旋式的协调运作构建陶瓷科技创新服务平台。在农业方面,涂俊,吴贵生[12]以三重螺旋理论分析了宝鸡市农业专家大院,袁宇[13]提出应用三重螺旋的良性互动解决我国农业科技创新过程中链条断裂问题。

2 基于三重螺旋理论的广西农技推广服务模式创新

为了充分发挥广西农业科技创新各主体优势,加强主体之间互动效果,促进农业生产结构调整,带动农业产业升级,广西农业研究机构应依托农业科技成果、人才优势,与全区农业企业、村屯、农民全面对接,以三重螺旋理论创新广西农业技术推广服务模式,推动科技成果向企业、向农村转移,向生产力转化。

2.1 广西农技推广服务机制创新分析

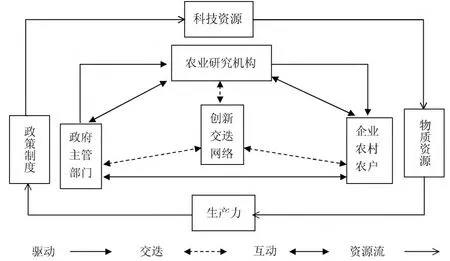

农业技术推广与其他技术推广相比,具有产业发展程度低、受众广、发展路径复杂等特点。研究机构掌握农业科技的新品种、新方法,具备农业培训和信息服务能力。政府主管部门及其农技推广体系具备延伸至田间地头的推广示范网络。农业企业拥有农业产业化发展的生产资源,与农民紧密联系。构建基于三重螺旋理论的农技推广模式应按充分发挥参与各方自身动力和资源优势,使农村和农户成为产业部门的实现主体,使农业科技转换为生产力的最终落脚点成为农村和农民。企业需要与农村、农户之间具备良好的沟通,三者通过“企业+基地+农户”、“企业+基地+农民合作组织”等一系列联系模式建立三重螺旋的农技推广,共同组成产业部门的实现主体。主体内部具有良好的协作和互动方式,同时配合政府和研究机构的推动与支持。

基于以上分析,构建广西三重螺旋的农技推广模式(如图1 所示)结构主体应包括政府主管部门、农业研究机构、产业实现主体(企业、农村、农户)。主体既完成自身任务,又能协助其他主体进行创新转化。主体之间既有内在驱动力,又有协调互动力。政府主管部门是政策制度的提供者和农技转化的协调者;农业研究机构掌握科技资源,是知识和科技的提供者;产业实现主体中,企业是农业科技向生产力转化的重要角色,但在转化过程中必须紧密联系农村、农户。创新要素、创新动力、科技资源汇聚在三重螺旋体系内,信息、资金、人才、成果、政策不断循环发展,实现从科技向生产力的转化。

图1 基于三重螺旋理论的农业技术推广服务模式

主体的边界逐渐融合互联,形成三螺旋模式中的交迭网络,是三重螺旋农技推广服务模式的优势体现。创新交迭网络形成时间、空间多维度的良性互动,提高了创新要素的流通效率,提升了成果转化的整合能力,促进了政策制度、科技资源、物质资源向生产力循环转化的过程。

2.2 广西农技推广服务模式创新构建

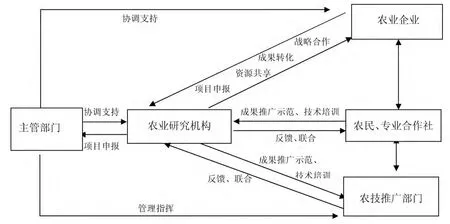

2.2.1 总体模式 广西农业研究机构应以科研实力和专家队伍为依托,深入挖掘农业研究机构服务企业和农村的巨大优势和潜力,综合分析农技推广参与者反馈的信息,形成基于三重螺旋理论的广西农技推广服务模式(如图2 所示)。

图2 基于三重螺旋的广西农业技术推广服务创新模式

在该模式中,农业研究机构向公益性推广机构进行示范,针对企业、农技人员、农民开展科技培训,采用研究攻关、申请专利、授权转让等方式与企业合作,接受企业、农民等对技术推广工作的反馈;政府协调支持研究机构同企业之间的合作,提供政策支持与引导;企业充分发挥市场资源优势,组织联系农业合作社、家庭农场、农户等农业生产单位,在进行生产的同时反馈需求和意见给政府和研究机构。基于三重螺旋理论的广西农技推广服务模式充分释放农业科技推广的内在驱动力,服务贴近农村和农户,提高了农业科研成果转化速度和创新资源使用效率。

2.2.2 广西农技推广服务运行模式 广西农技推广服务运行模式有如下四种。

(1)合作依托型。主要表现为充分利用三重螺旋结构主体的各自优势,共促转化,共促创新、共赢市场。以三重螺旋模式中的作用关系为纽带,按照责任和利益机制,通过平等协商、资源共享、全面合作,将政府、科研机构、产业实现主体结成合作共同体。科技上实现科研、试验、推广、教育相结合;经济上实现农业科研成果对接农业一线、农产品多次增值、农业发展领域拓展、产业结构调整升级。主要模式包括“研究机构+企业+基地+农户”、“研究机构+协会+农户”、“研究机构+主管部门+基地+农户”等。

(2)企业主导型。企业在农技推广服务中具有资金、市场的优势,研究机构通过向龙头企业派驻科技特派专员进行科技支撑和指导,把科研专家与企业结成发展共同体,使科研机构的农技推广直接面向市场,充实了农业企业科研力量,支撑农业企业转型发展。主要模式为“企业+特派专家+基地+农户”等,适用于经济效益较好和产业化程度较高的产业。

(3)科研示范型。研究机构建设集研发、生产、培训、示范等多种功能于一体的农业科技示范基地。通过政府投资、企业投资和项目带动,以农业新技术试验示范、优良种苗繁育、实用技术推广应用为主要内容,发挥研究机构的成果集成和示范推广作用。主要表现为“研究机构+项目+基地+农户”、“研究机构+项目+企业+基地+农户”的模式。

(4)多元综合型。以上述一种模式为主要形式,集成其他模式的良好机制和优秀做法,将农技推广相关主体纳入三重螺旋体系中,加强科技与农村经济的结合程度,形成科技成果改造传统农业的互动运行综合模式。

2.3 广西农技推广服务模式创新的现实意义

2.3.1 科企对接促进产业发展 研究机构充分发挥研究机构与企业的互动,在研究机构、项目团队、科技人员等多个层次与企业合作,共同整合技术、资金、人才、项目等资源。以战略合作、成果转化、项目联合、科技特派员等多种形式建立科技服务模式,发挥企业在市场推广和成果转化上的优势,形成以科技成果支撑农业企业和市场的有效机制。

2.3.2 示范基地带动推广升级 立足于以科技促进农业增效、农民增收,研究机构自建或联合多方力量建设品种推广和技术升级的示范基地。制定农业标准操作规程、技术使用指南等,向企业和农户推广优良品种、丰产优产栽培技术等方面的科研成果,将加速科技成果应用农业生产。

2.3.3 科技培训提高人员素质 研究机构从农民科技需求出发,组织专家志愿服务队,结合项目实施进行农业科技培训与技术指导。能够满足基层农业发展的技术需求,培养善于运用农业科技的职业农民和实用人才,提高了基层农技人员和农民对科技吸纳转化和综合应用的能力。

2.3.4 专家帮扶贴近农村农民 农业研究机构组织专家深入田间地头,主动了解农户需求,搭建科技专家服务农村、农民的平台。开展适用新技术讲座、病虫害防治现场讲解、丰产优产栽培技术实地辅导,配合网络等信息化远程咨询方式,能切实解决农民生产中遇到实际困难和问题,拓宽农户的眼界和思路。

3 发展基于三重螺旋理论的广西农技推广服务模式的建议

3.1 发挥政府引导作用,增强服务参与各方的积极性

大力支持和推行基于三重螺旋理论的农技推广服务模式,将其纳入广西农业科技推广的体系框架之中,从制度层面明确农业研究机构在农业技术推广过程中的地位和作用,引导研究机构积极投入科技成果转化工作。增强机制参与各方的大局意识、责任意识,保证各方相互配合,统筹协调,形成合力,共同推进广西农技推广服务工作。

3.2 转变思想观念,扩大农技推广模式应用范围

转变传统的农技推广观念,以服务生产、贴近农村为指导,紧密联系农技推广过程中的各类主体,打造研究机构服务农技推广的典型,以点带面,充分发挥农技推广的综合咨询服务功能,构建辐射范围更广的农技推广创新模式应用体系。

3.3 重视手段与方式创新,促进模式内部信息反馈通畅

加强运用农业信息化手段,提高推广工作的实效,扩大农技推广服务的影响范围。根据农业发展、农民需求、市场供求的变化,及时遴选出适需对路的品种和技术,结合广西农业资源禀赋,做好集成配套和培训工作。积极利用信息技术加强三重螺旋作用效果,开展内容和形式多样的农业技术推广工作,实现农业增效、农村富裕、农民增收的目标。

[1]广西年鉴社.广西年鉴[M].南宁:广西年鉴社,2013.177.

[2]韦志扬,陆宇明,韦昌联,等.广西农业科技自主创新体系建设现状与发展对策[J].南方农业学报,2011,42(8):1023.

[3]Henry E,Leydesdorff L.The Triple Helix of University-Industry-Government Relations:A Laboratory for Knowledge-Based Economic Development[J].EASSTReview 1995,14(1):14-19.

[4]薛 捷,张振刚.基于“官产学研”合作的产业共性技术创新平台研究[J].工业技术经济,2006,(12):109-112.

[5]Etzkowitz H,Mello JM CD,Almeida M.Towards“meta-innovation”inBrazil:The evolution of the incubator and the emergence of atriplehelix[J].ResearchPolicy,2005,34:411-424

[6]蔡 翔,王文平,李远远.三螺旋创新理论的主要贡献、待解决问题及对中国的启示[J].技术经济与管理研究,2010,(1):27.

[7]邹 波,于 渤.试论三螺旋创新模式[J].黑龙江社会科学,2010,(5):36.

[8]牛盼强,谢富纪.创新三重螺旋模型研究新进展[J].研究与发展管理,2009,21(5):95-97.

[9]周志霞,肖 平.基于三螺旋模型的山东省木材加工产业集群创新发展研究[J].林业经济问题,2010,30(3):209.

[10]徐士元,毛志雄.基于三重螺旋模型的海洋科技成果转化体系研究[J].农村经济与科技,2014,25(1):172-174.

[11]程 磊,冯 浩.基于三重螺旋模型的景德镇陶瓷科技创新服务平台构建研究[J].陶瓷学报,2014,35(1):78-79.

[12]涂 俊,吴贵生.农业科技推广体系的“三重螺旋”制度创新——以宝鸡市农业专家大院为例[J].研究与发展管理,2006,18(4):118-120.

[13]袁 宇.基于改进的三螺旋模型的农业科技创新体系研究[J].青岛农业大学学报(社会科学版),2013,25(2):20-22.