揿针配合普通针刺治疗缺血性脑卒中后手功能障碍30例疗效观察

谈慧 曾科学

(1广东省广州市第十二人民医院广州510620;2广东省第二中医院广州510095)

揿针配合普通针刺治疗缺血性脑卒中后手功能障碍30例疗效观察

谈慧1曾科学2

(1广东省广州市第十二人民医院广州510620;2广东省第二中医院广州510095)

目的:观察揿针配合普通针刺治疗缺血性脑卒中后手功能障碍的临床疗效。方法:将缺血性脑卒中后手功能障碍患者60例随机分为治疗组和对照组各30例。治疗组在常规方案基础上采用揿针配合普通针刺,对照组在常规方案基础上采用单纯普通针刺,治疗4周后进行疗效评定。结果:治疗组FMA评分和BI评分均高于对照组(P<0.05)。结论:在常规方案基础上,揿针配合普通针刺比单纯普通针刺治疗缺血性脑卒中后手功能障碍的疗效更好。

缺血性脑卒中;手功能障碍;揿针;针刺

缺血性脑卒中是临床常见病和多发病,该病引起的多种后遗症严重影响患者的生活质量,尤其是手功能障碍,一直是医学研究的热点。目前临床常用的疗法包括药物、针灸推拿、康复训练等,但效果欠佳。为提高治愈率,笔者在常规治疗方案(中药+康复训练)的基础上,采用揿针配合普通针刺的方法治疗缺血性脑卒中后手功能障碍的患者,取得较为满意的疗效。现报道如下:

1 临床资料

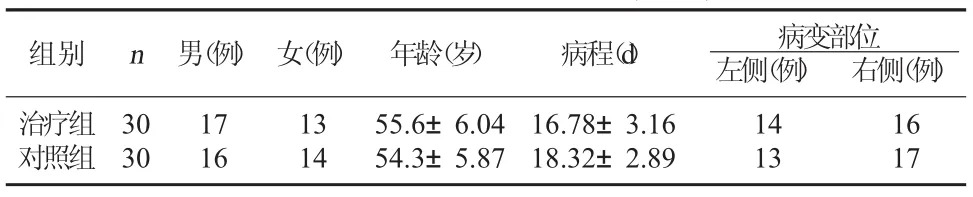

1.1一般资料从缺血性脑卒中后手功能障碍的患者中随机选取60例,其中男33例,女27例;年龄45~65岁;首次发病,病程均在1个月之内。将其随机分为治疗组和对照组各30例。两组患者在性别、年龄和病程方面经统计学分析,无显著性差异(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组患者一般资料比较(±s)

表1 两组患者一般资料比较(±s)

组别n男(例)女(例)年龄(岁)病程(d)病变部位左侧(例)右侧(例)治疗组对照组30 30 17 16 13 14 55.6±6.04 54.3±5.87 16.78±3.16 18.32±2.89 14 13 16 17

1.2诊断标准(1)缺血性脑卒中诊断标准:参照1995年中华医学会全国第四届脑血管病学术会议制定的《各类脑血管疾病诊断要点》;(2)手功能障碍诊断标准:参照1998年中华人民共和国卫生部医政司主编的《中国康复医学诊疗规范》;(3)中医诊断标准:参照1996年国家中医药管理局脑病急症科研协作组制定的《中风病诊断与疗效评定标准》。

1.3纳入标准有手功能障碍但手部未出现痉挛或肌肉萎缩者;无失语或认知功能障碍,能配合检查、治疗和训练者;生命体征稳定者;无其他急性疾病或严重并发症者。

1.4排除标准有手功能障碍但手部出现痉挛或肌肉萎缩者;有严重失语或认知功能障碍,不能配合检查、治疗和训练者;发病超过1个月者;年龄>65岁者;合并其他原因引起的手功能障碍,如外伤骨折、截肢、严重的上肢关节疾病或类风湿性关节炎者;有意识障碍或合并心肌梗塞、严重肝肾功能障碍、严重糖尿病、重症感染者。

1.5统计学方法采用SPSS11.5统计软件,计量资料采用t检验,计数资料采用X2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

1.6治疗方法治疗组采用内服中药、康复训练,配合普通针刺和揿针。对照组采用内服中药、康复训练,配合普通针刺。

1.6.1中药治疗中药处方以行气活血、补益气血药物为主,再随证加减。主方:香附5 g、厚朴10 g、丹参15 g、川芎5 g、泽兰15 g、益母草15 g、党参15 g、白术15 g、茯苓15 g、鸡血藤20 g、当归10 g、制首乌15 g、白芍15 g、麦冬15 g、丹皮10 g、栀子10 g、甘草3 g。每日1剂,每周服药5 d(周1~周5),4周为1个疗程。共服药1个疗程。

1.6.2康复训练患侧肢体被动运动,健侧带动患侧运动,搭桥练习,翻身训练,平衡训练,步行训练和日常生活能力训练等。每日1次,每次40 min,每周训练5次(周1~周5),4周为1个疗程。共训练1个疗程。

1.6.3普通针刺仰卧位:(1)头针:顶颞前斜线、顶颞后斜线、顶旁1线、顶旁2线、枕下旁线;(2)上肢:肩髃、天泉、天府、侠白、尺泽、曲泽、少海、内关、大陵;(3)下肢:髀关、伏兔、梁丘、足三里、丰隆、解溪、太溪、太冲。侧卧位:(1)头针同仰卧位;(2)上肢:肩井、巨骨、肩髎、臑会、曲池、外关、合谷、中渚;(3)下肢:环跳、风市、阳陵泉、悬钟、承山、昆仑。操作方法:仰卧位和侧卧位交替进行,平补平泻法,留针40 min,每隔10 min予均匀捻转提插,每日1次,每周针刺5 d(周1~周5),4周为1个疗程。共针刺1个疗程。

1.6.4揿针治疗八邪穴:在手背侧,第一至五指间,指蹼缘后方赤白肉际处。操作方法:在康复训练和普通针刺结束后,予以八邪穴揿针留针8 h,防水透气胶布固定,每日1次,每周治疗5 d(周1~周5),4周为1个疗程。共治疗1个疗程。

2 疗效观察

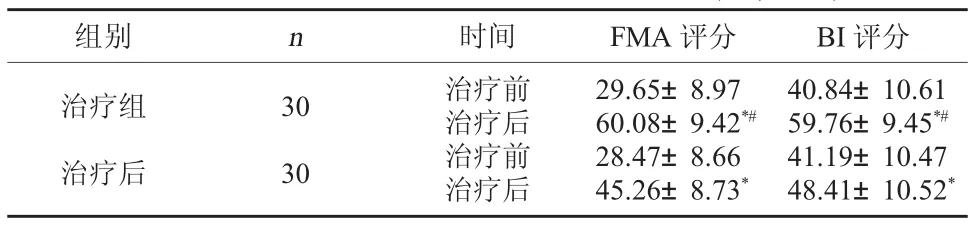

2.1疗效评定运动功能采用简式Fugl-Meyer(FMA)评分法。日常生活能力采用Barthel指数(BI)评分法。两组均于治疗前及治疗4周后各评定1次。

2.2治疗结果治疗组与对照组在治疗前FMA评分和BI评分比较差异无统计学意义(P>0.05);而治疗4周后治疗组FMA评分和BI评分均高于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后FMA评分和BI评分比较(分,±s)

表2 两组治疗前后FMA评分和BI评分比较(分,±s)

注:与治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,#P<0.05。

组别n时间FMA评分BI评分治疗组治疗后30 30治疗前治疗后治疗前治疗后29.65±8.97 60.08±9.42*#28.47±8.66 45.26±8.73*40.84±10.61 59.76±9.45*#41.19±10.47 48.41±10.52*

3 讨论

现代医学认为,缺血性脑卒中是多种原因导致脑部局灶性血液循环障碍,使脑组织缺血缺氧、水肿和功能受损的一种疾病。脑部是人体神经系统的中枢,脑部受损后,会影响神经系统,引起肢体功能障碍,尤其以手部功能障碍最为明显,恢复也最为困难,因为手部在皮层投射区较大,支配指腕关节肌的a运动神经元与皮质脊髓束之间具有较多的单突触联系[1]。临床上对手功能障碍的疗法包括:药物、理疗、康复训练。一方面用药物营养神经、舒张血管,另一方面通过理疗消除局部水肿、加速新陈代谢,再配合以神经生理学和神经发育学[2]为基础的康复训练,可以促进大脑组织侧支循环的建立,使病灶周围脑细胞得以重组。

中医学认为,缺血性脑卒中属于“中风”的范畴,主要由于多种原因,包括忧思恼怒、烟酒无度、恣食肥甘、纵欲劳累、起居不慎等,导致脏腑功能亏虚,产生风火痰瘀等病理产物,阻塞经络,使气血运行不畅,窍闭神昏,从而引起手功能障碍等一系列症状;病机以气血亏虚、气滞血瘀为主,病性为本虚标实。临床上对手功能障碍的疗法包括:中药、针灸、推拿。中药重在恢复脏腑功能,针灸推拿旨在舒经活络,加强肢体局部气血循环。

根据笔者的临床观察,目前对缺血性脑卒中引起的诸多症状,主要采取中西结合的综合疗法,其中最为常用的是内服中药配合针刺和康复训练;但相比其他肢体症状,手功能障碍的恢复最为缓慢。有鉴于此,笔者通过揿针留针,延长治疗时间,增加治疗量,以进一步提高疗效。既往文献[3~4]也显示曾经有临床工作者将每次普通针刺的留针时间延长至60 min或者每日进行2次普通针刺,结果表明通过延长时间,增加治疗量确实能提高疗效。但延长普通针刺的留针时间,患者在60 min内保持同一姿势,容易疲劳,而每天进行2次普通针刺,患者的依从性又普遍不高。基于上述局限性,笔者在普通针刺的基础上,再予揿针留针8 h,留针期间不影响患者的肢体活动。如此,在日间最大限度地延长治疗时间,增加治疗量,提高疗效,既避免上述不足,又不影响患者夜间的洗漱更衣,可行性高,有利于临床推广。在选穴上,由于八邪穴的位置邻近支配手指背伸动作的肌腱,作用直接,亦是古人治疗手部病变的常用穴,因此选择八邪穴进行揿针留针。普通针刺方面,根据脏腑经络理论,刺激患侧头皮运动区,对因论治;而上下肢穴位的选取,一方面根据“经脉所过,主治所及”的原则以及“阳明经多气多血”的特点,以阳明经穴位为主,另一方面由于手功能的恢复是整体疗效的关键。因此在手阳经的基础上,还配合手阴经,并结合现代解剖,兼顾屈、伸肌群,刺激邻近相关的经络腧穴、肌肉筋骨,加强疗效。

内服药物方面,根据缺血性脑卒中的病因病机,以行气活血、补益气血为原则,自拟方药。方中香附、厚朴行气宽中;丹参、川芎、泽兰、益母草活血祛瘀;党参、白术、茯苓补益元气;鸡血藤、当归补血行血;制首乌、白芍、麦冬滋养津液,助阴血内生;丹皮、栀子清热凉血,既可防补益气血之品过于温燥,又能除痰瘀内蕴之热;甘草则调和诸药。综上所述,对于缺血性脑卒中后手功能障碍的患者,采用内服中药,外予普通针刺配合揿针留针,同时配合康复训练的综合治法,多管齐下,标本同治,能有效提高临床疗效;相关文献[5]也显示,针刺能“促通”神经系统,有助药物发挥作用,并协同康复训练,修复损伤的神经,值得临床推广。

[1]牛博真,田恺,张向宇.脑卒中后手功能障碍治疗研究进展[J].针灸临床杂志,2014,30(1):67-69

[2]苏晋燕,邰先桃.脑卒中后手功能障碍的康复研究进展[J].按摩与康复医学,2014,5(11):9-10

[3]何扬子,韩冰,胡静,等.不同留针时间对针刺治疗缺血性中风疗效的影响[J].新中医,2005,37(1):58-60

[4]徐振华,许能贵,符文彬.不同刺激量针刺对脑缺血后功能恢复影响的临床研究[J].江苏中医药,2006,27(8):38-40

[5]田然.针刺结合康复训练改善中风后手功能障碍的正交设计研究[D].福州:福建中医药大学,2010

The Observation of Clinical Efficacy of Press-needle Combining Acupuncture with Herb on Treating Patients with Hand Dysfunction After Ischemic Stroke

TAN Hui1,ZENG Ke-xue2

(1Guangzhou 12th People Hospital,Guangdong510620;2Guangdong Second TCM Hospital,Guangzhou510095)

Objective:To observe the clinical efficacy of press-needle combining acupuncture with herb on treating patients with hand dysfunction after ischemic stroke.Methods:60 Patients with hand dysfunction after ischemic stroke were randomly divided into treatment group(30 cases)and control group(30 cases).The treatment group,based on common acupuncture and herb,was treated by press-needle,while the control group was just treated by common acupuncture and herb.All of them were evaluated the efficacy after 4 weeks.Results:The Fugl-Meyer Assessment(FMA)score and the Barthel Index(BI)score improved more in the treatment group than in the control group(P<0.05).Conclusion:Based on common acupuncture and herb,the treatment of press-needle has better curative effect for hand dysfunction after ischemic stroke.

Ischemic stroke;Hand dysfunction;Press-needle;Acupuncture

R743.3

B

10.13638/j.issn.1671-4040.2015.12.007

2015-07-31)