滑坡综合治理措施与效果

——以浙江省建德市叶家路滑坡为例

田青怀,林金辉,韦胜利,周菊敏,吴燕

(1.浙江华东建设工程有限公司,310030,杭州;2.浙江省建德市国土资源局,311600,浙江建德)

2006年浙江省建德市叶家路发生的山体滑坡量达1 500 m3,不仅损失了大量森林、耕地,而且滑坡后土石方积压下方道路,阻断交通,给过往车辆、出行人员带来诸多不便,直接和间接损失达500万元。为防止边坡继续滑坡、滚石等对周边生态环境与下方建筑等造成进一步的危害,消除地质灾害隐患,确保边坡稳定的治理工作迫在眉睫。传统的工程防护技术如混凝土塑封等可起到稳定边坡作用,但容易切断后期生态恢复技术中基材与坡面之间的生态联系而造成生态隔离、生态破坏和环境破坏[1-2],不利于环境保护和生态平衡。另外,工程防护在实施过程中常常会破坏天然植被,实施后的“伤疤”与周围环境形成强烈对比,影响环境美观。近年来,随着我国经济的快速发展和人民生活水平的日益提高,政府对社会环境问题愈加重视,环境保护意识不断增强,边坡生态恢复问题逐渐凸显。我国对边坡生态恢复方面虽进行了一些探索和跟踪研究,但总体仍处于起步阶段[1-2]。植被对边坡虽然具备一定的锚固力;但是这种锚固力是有限的,无法解决深层不稳定因素的边坡和有特殊要求的边坡,仅靠植被防护显然不能达到预期目的[1-2]。 为此,急需探索一种新的防护手段,将工程防护与植被防护结合起来,以最大限度地减少对自然环境的破坏,实现边坡与人文自然景观和谐统一,建立全新的融景观、环境和生态防护为一体的新型绿色途径;但相关技术措施糅合的具体实例鲜见报道,可参考依据较少,在不同的区域、地质和坡度等边坡上采用的实际效果还有待于进一步跟踪考究。笔者从工程具体采用的综合治理措施入手,以浙江省建德市叶家路边坡为研究对象,通过持续观察各措施在滑坡治理后的效果,总结经验,旨在为建德范围内及周边同等条件下滑坡治理工作在综合治理措施选择方面提供可借鉴的技术依据。

1 工程概况

建德市叶家路滑坡地质灾害点位于浙江省建德市内新安江彩虹桥西南侧,其前缘叶家路地面高程约36 m,边坡坡顶高程50~75 m,山地的自然坡度30°~45°,山体原生植被生长良好,植被覆盖度[3]高,多为松(Pinus)、杉(Taxodiaceae)和灌木。叶家路建设期间,形成了坡高为30~40 m、坡角为40°~75°局部陡立的坡体。

2006年4月21日,在大暴雨促发作用下,叶家路发生了严重的山体滑坡,滑坡范围宽40 m,高差20~40 m,滑体厚度约1.5 m,滑坡总量约1 500 m3,大量残余危岩体依然停留于滑坡面上,随时有再次滑坡的可能。叶家路交通完全瘫痪,给过往车辆、附近居民的出行与生活带来诸多不便,引发了一系列民生问题。

2 目标与原则

2.1 目标

针对该滑坡山体,采取一定的措施消除地质灾害确保边坡稳定,并使植被得到恢复,形成乔、灌、草结构[4],逐渐与周围山体自然景观相融合,最终达到集防灾、绿化、美观于一体的综合效果。

2.2 原则

1)安全稳定。对各类边坡进行生态修复必须确保边坡的稳定和安全[4]。

2)因地制宜。不同边坡条件有所不同,根据实际情况采取相对应的处理措施和生态修复技术。

3)永久性[4]。边坡上形成植物群落后尽量减少或者勿需日后人工维护和管理。

4)经济适用。充分发挥人工植被护坡、防灾、保持水土和美化的多重生态功能[4],努力做到造价低廉、经济合理。

5)与周边野生植被相融合。边坡植被群落形成后,逐渐与周边野生自然植被相融合。

3 综合治理措施

本工程治理措施由机械削坡、锚杆加固、截水沟砌筑等工程措施和喷混植生、苗木种植等生态修复措施2部分组成。

3.1 削坡与锚杆、截水沟措施相结合

山体发生滑坡后,边坡后缘有数条拉裂缝,边坡处于不稳定状态。坡体上存留着大量的不稳定岩土体,随时有下滑、滚落隐患,滑坡形态呈上陡下缓状,凹凸不平,坡度不等。采用挂网喷射混凝土技术措施固然可解决边坡稳定性问题,但治理后的边坡仍存在如下问题:1)滑坡陡坡区域无法为植物提供理想的物质基础,水、肥、气、热等因素不易协调,不能保证植物正常生长;2)混凝土隔离层阻断了植物与所需物质的交换通道,植物根系的纵向延展受到限制;3)基质与坡面附着力减小,抗雨水冲刷能力下降。根据边坡生态治理思想,考虑到削坡措施不仅可以消除地质灾害隐患,保证边坡整体稳定性,还可以为后续生态恢复措施创造良好的种植基础条件,具备着混凝土封闭坡面无法达到的优势。兼顾控制削坡量、减小工程投资额等因素,经计算,将54~69 m高程间坡面削坡坡度设定为1∶1.25,69 m高程至坡顶削坡坡度设定为1∶1。为进一步增强坡面稳定性,提高抗雨水冲刷能力,在54、69 m高程处各布置一条马道,宽度2.0 m。

削坡后局部区域地质构造复杂,节理发育,结构组合面对稳定性不利,依然存在小规模滑动、崩塌隐患,为增强边坡稳定性,采用随机锚杆对三级坡面、西侧原始坡面交界处进行锚固,坡面钻孔直径90 mm,锚杆直径25 mm,长12 m。施工中做到钻孔尺寸合格,孔内干净,砂浆均匀、饱满、密实。

坡顶线内侧5 m处随地形布置了一条截水沟,浆砌片石砌筑,底宽50 cm,顶宽100 cm,施工完成后砂浆抹面3 cm。通过截水沟将上部山体部分汇水集中引入两侧排泄,一方面可减小裂隙水压力对边坡稳定性的影响,另一方面可减少地表径流对生态基质造成的冲蚀和破坏。

为了保证边坡的安全性和美观性,对坡面再次系统地人工检查,进一步消除安全隐患。经过2年暴晒雨淋的观测期,边坡周围未发现拉裂缝,未呈现出不稳定迹象,采用如上组合措施为后期生态恢复治理措施的实施奠定了良好的基础,实现了防护与生态在时空上的并进。

3.2 生态修复措施

3.2.1 喷混植生技术 传统的石质边坡植被恢复方法通常是在坡脚栽种攀爬植物(如爬山虎(Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.)Planch.))、坡顶栽种垂吊植物(如葛藤(Argyreia seguinii(H.Lév.)Vaniot ex H.Lév.))、常春藤(Hedera nepalensis K.Koch var.sinensis(Tobler)Rehder))等,但这种上攀下悬方式绿化工程植被覆盖的速度较慢,水土保持效果较差,植物达到完全覆盖往往需2~3年[6],甚至更长,而且受外界条件限制因素多。

喷混植生[5]技术能够恢复边坡裸露面的生态环境,保持生态平衡,持久保护坡面稳定,虽然植被护坡初期作用较弱;但随着植物冠层和根系的生长发育,其对坡面的水文和机械保护作用会越来越强,还可以起到截留降雨,抑制地表径流造成的冲刷侵蚀,控制水土流失,增加土体强度,控制滑移抵抗力的作用[6],而且机械化程度高,施工简便,工期短,效率高,还可为附近居民正常生活的恢复争取时间。主要施工技术及关键步骤如下。

1)人工修整坡面。对机械削坡及锚杆加固完成的坡面再次按照喷混植生技术的要求进行修整,保证坡面无浮石、落石、滚石隐患,清捡遗留杂物,适度平整坡面,保证基质和岩面的紧密结合。

2)铺网[5]。采用高强度包塑铁丝网从上到下铺设于整个坡面。技术指标为网孔50 mm×50 mm,网间横向搭接距离不少于100 mm,网与坡面间隙控制在4~6 cm之间。

3)锚钉锚固。采用Φ6钢筋制作成“L”型锚钉,长度12~18 cm;钉网时成梅花型[5]布置,横向间距50 cm,纵向间距50 cm,遇坡面凹凸系数大的局部区域可根据实际情况增设数量;坡面风化严重、含土量高的区域采用木桩进行固定,确保网材与坡面的连接。

4)基质配合与喷射。采用当地黏性土、草纤维、土壤稳定剂、保水剂、泥炭土、微生物肥、速效复合肥、种子(根据技术原则和目标选择并搭配)等不同材料,根据治理坡面的实际情况和季节科学配比,形成类团粒结构组织。通过高压缩空气均匀地喷射于坡面上,喷射厚度不低于10 cm,力求外表平整、美观。

5)前期养护。由于岩质坡面的保肥、保墒能力差,出苗前至苗期的养护难度较大,必须控制好浇灌设备的方向和移动速度,保证出水均匀,浇灌全面并始终保持基质湿润,待植物完全出苗并健康成长后方可减少用水量,适时防治病虫害。当基质内耐干旱植物成熟且野生植物侵入后可进入低养护或免养护阶段。

3.2.2 人工种植乔灌木 为了体现立体景观效应,结合生态恢复工程,本着因地制宜的原则,在坡面上布置了不同的植物。2级马道采用四季桂(Osmanthus fragrans var.semperflorens)和小叶女贞球(Ligustrum quihoui Carr)间种,形成体现高矮错落有致的景观;四季桂东西两侧分别布置3株紫薇(Lagerstroemia indica L.),以观花调色为主;将坡面中央小土堆人工造型成椭圆型,以菱形式样摆布小叶女贞球,中间穿插3棵红枫(Acer palmatum Thunb.),以三角形状布置,西南侧直线布置13株夹竹桃(Nerium indicum Mill.);挡墙后直线布置四季桂40株,挡墙外缘一侧布置黄馨(Jasminum mesnyi Hance)一排,株距30 cm。

4 治理效果

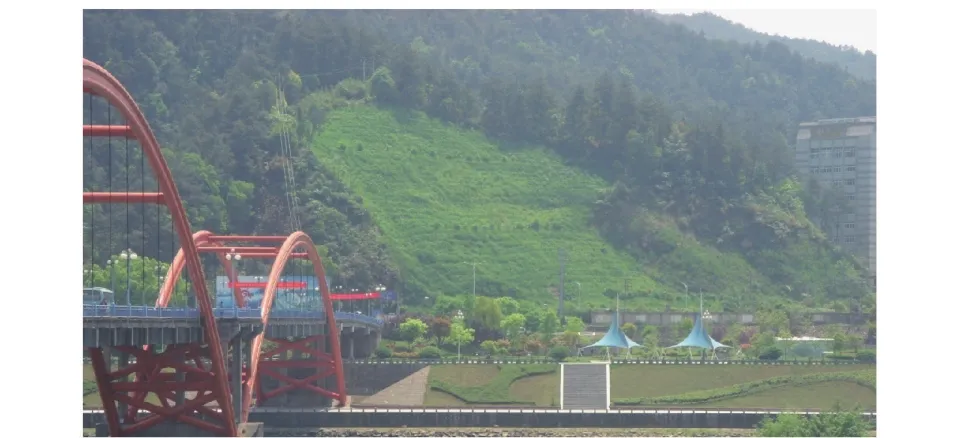

该工程具体通过了建德市国土资源局、环保局、水利局、农林局以及财政局等相关部门和专家的验收,景观效果良好。经过对各施工措施、生态恢复效果进行了近7年的持续观测[7]发现:边坡周边未出现拉裂缝,边坡未发生变形,也未发生一起脱网、块石出露或崩塌事件,证明该边坡所采用的工程治理措施有效可行;生态恢复技术实施10 d后先锋植物开始发芽[7],1个月后绿色覆盖了坡面,3个月后坡面植被覆盖率超过90%,植被中间间生大量不同品种的小灌木,密度8~10株,基质中夹杂的当地野生植物偶见出苗,人工种植乔灌木新叶发出,2年后高羊茅(Festuca elata Keng ex E.Alexeev)、狗牙根(Cynodon dactylon(L.)Pers.)、百喜草(Paspalum notatum Alain ex Flüggé)等夹杂着大量入侵的野生草本类植物构成了浓密的地被层,大叶胡枝子(Lespedeza davidii Franch.)、紫穗槐(Amorpha fruticosa L.)、多花木兰(Magnolia multiflora M.C.Wang et C.L.Min)等与入侵的臭椿(Ailanthus altissima(Mill.)Swingle)、盐肤木(Rhus chinensis Mill)、乌桕(Sapium sebiferum(L.)Roxb)等共存于坡面,构成植被系统中间层与顶层,长势良好,形成了稳定植被群落的雏形,7年后形成以灌木与乡土植物为主[8],乔、草、花、藤等为伴生种群的多样性植物群落结构,人工痕迹完全消失,与周围自然野生植被融为一体(图1~4)。

图1 2006年滑坡后原貌Fig.1 Slope after a landslide in 2006

图2 2006年削坡后面貌Fig.2 Slope after slope-cutting in 2006

图3 生态修复近2年效果(远)Fig.3 Effect of ecological restoration after two years(far)

图4 生态修复7年后效果(远)Fig.4 Effect of ecological restoration after seven years(far)

5 结束语

7年的跟踪研究表明,工程措施可完全解决边坡稳定性问题,生态修复措施可解决社会性生态问题,组合措施形成的“软系统”可增加大量绿色元素,减少白色元素,效果是传统“硬系统”无法替代的。其成本低,施工快,管理粗放,维护方便,具有着广阔的发展前景[9]。

对于今后的滑坡地质灾害治理施工,建议:选择以生态修复为主、工程措施为辅的综合治理措施;边坡的治理尽可能结合社会性生态需求,创造生态修复条件,使边坡满足生态恢复工艺要求;治理实施中宜本着“实事求是、因地制宜”的原则,集乔、灌、草、花、爬、露为一体,努力提高边坡观赏效应。

受边坡的立地条件限制,保肥、保墒性差,更为合理的基质配方和物种配方有待于进一步深入研究。