126例脑血管疾病患者脑血管造影诊断及介入治疗分析

内蒙古民族大学附属医院 (028000)呼格吉乐巴图 赵宏森

脑血管疾病是常见的导致老年人死亡和致残的重要因素,其发病率逐年上升。其中,脑动脉狭窄是短暂性脑缺血发作以及急性脑梗死发生的重要病因[1]。当脑动脉狭窄超过30%时,脑梗死发生的概率增加数倍。脑血栓形成的发病原因是多种多样的,其中最常见的是动脉粥样硬化。因此,临床治疗中,如何有效的延缓和治疗动脉粥样硬化成为了治疗脑梗死中最关键的问题。颅内动脉瘤在临床上是较常见的脑血管疾病,其原因是因局部血管产生异常改变所致。由颅内动脉瘤破裂而引起的蛛网膜下腔出血在全部蛛网膜下腔出血患者中约占80%,若临床不能给予有效、及时治疗,可发生再次出血,临床死亡率与致残率均较高,严重威胁着患者的生命与健康。近些年来,随着介入治疗的发展与技术逐渐成熟,介入治疗方法被广泛应用于脑血管疾病临床治疗中,已有大量研究资料证明[2][3]介入技术对脑血管疾病治疗的有效性及安全性可替代保守药物治疗和显微手术治疗。本研究探讨了脑血管疾病患者脑血管造影诊断及介入治疗效果,现报告如下。

1 资料和方法

1.1 基本资料 选取2011年3月~2013年3月我院收治的126例脑血管疾病患者作为研究对象,包括脑动脉狭窄(36例)、脑梗死(30例)和颅内动脉瘤(60例)三类患者。其中,男性76例,女性50例,年龄分布:60~78岁,平均年龄(64.7±3.4)岁。按照患者及家属意愿,所有患者均接受介入治疗。

1.2 方法

1.2.1 诊断方法 所有患者应用脑血管造影。选用X射线血管造影机(荷兰产飞利浦Philipus Allura 12型C型臂),采用穿刺法刺股动脉,通过穿刺孔将导管送至椎动脉和颈内动脉。对于颅内可疑血管和病变血管进行旋转采集图像,球管旋转为240度,增强器旋转为240度,充分曝光得到原始数据。

1.2.2 治疗方法 脑动脉狭窄患者进行脑血管腔内支架置入介入治疗。用改良后Seldinger 穿刺法逆穿刺股动脉,将支架置入。用超滑导丝引导至各血管[4]。选择性动脉造影后,将支架一端固定于狭窄远端。用微导丝引导支架进入狭窄部位。确定支架固定后,用压力泵使球囊扩张释放支架。术后,严密监护患者1~2天,继续使用抗凝剂3天。3天后对手术部位进行检查。出院后,患者继续口服抗血小板聚集及降脂药物,随访术后疗效和(或)并发症,每半年一次。

脑梗死患者采用尿激酶100万U溶于100ml生理盐水[5],缓慢静注。约1ml/min速度灌注,尿激酶平均用量75万单位,溶栓时间不超过2h。采用血管造影法观察血栓的溶解情况。患者间隔3min左右进行一次造影检查,直至患者的血栓完全溶解。血栓溶解过程中要注意防止患者出血。如果患者血栓溶解效果一直不佳,则辅助其他溶解方法。

颅内动脉瘤患者给予介入栓塞治疗[6]。根据患者动脉瘤位置,选取左侧或右侧的股动脉进行穿刺插管,行脑血管造影术,确定动脉瘤位置及与周围组织情况后,沿导丝入径,将导管置入动脉瘤口处,对于窄颈动脉瘤给予单纯弹簧圈栓塞治疗;对于宽颈动脉瘤给予行支架+弹簧圈栓塞治疗或球囊+弹簧圈栓塞治疗。

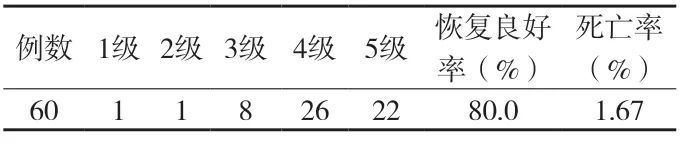

1.3 观察指标 观察脑动脉狭窄患者治疗前和治疗6个月后的血管狭窄率;脑梗死患者溶栓成功率、治疗前和治疗6个月后的甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白-胆固醇;颅内动脉瘤患者治疗后并发症、治疗6个月后死亡率,并采用GOS量表对患者术后6个月疗效进行评价,其共分5个等级:患者有轻度残疾,但已恢复正常生活能力为5级;患者有中度残疾,但可独立生活为4级;患者有重度残疾,生活需要帮助为3级;患者植物生存为2级;临床死亡为1级。5级与4级为恢复良好[7]。

1.4 统计学处理 本次研究中所涉及的相关数据均需录入SPSS 17.0统计学软件进行统计分析,数据处理时计数资料以率(%)表示,组间比较进行χ2方检验;计量资料使用(±s)表示,组间比较采用t 检验。当两组数据间P<0.05时认为两组结果差异具有统计学意义。

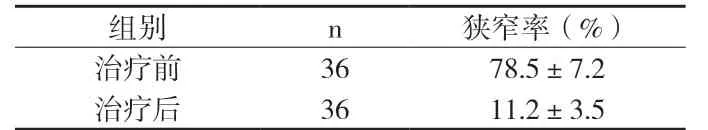

附表1 治疗前后脑动脉狭窄结果

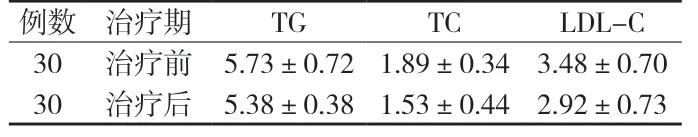

附表2 治疗前后甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白-胆固醇比较

附表3 患者GOS量表

2 结果

2.1 诊断结果分析 经过造影,发现36例脑动脉狭窄患者均出现不同程度的血管狭窄和闭塞,病变位置为11例颈内动脉,10例大脑中动脉,9例椎动脉以及6例基底动脉。30例脑梗死患者显示动脉狭窄、闭塞及病灶周围异常血管,包括12例大脑前动脉起始部变异,7例大脑后动脉起始部变异,7例后交通动脉纤细、缺如,2例椎-基底动脉先天纤细,1例小脑前下动脉缺如以及1例后下动脉缺如。60例颅内动脉瘤患者检出动脉瘤数量合计63个,其中3例患者为多发性动脉瘤。

2.2 脑动脉狭窄患者介入治疗效果 经过治疗,36例脑动脉狭窄患者脑血管狭窄率跟治疗前对比明显降低,差异有统计学意义(P<0.05),见附表1。

2.3 脑梗死患者介入治疗效果 30例脑梗死患者成功溶栓患者28例,失败2例。治疗后甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白-胆固醇均明显低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05),见附表2。

2.3 颅内动脉患者介入治疗效果 60例颅内动脉瘤患者6个月后仅有1例死亡,死亡率为1.67%,有2例出现脑积水,1例出现脑梗死,1例出现颅内感染,2例出现肺内感染。患者GOS量表等级表明,治疗后患者恢复情况良好。

3 讨论

目前,脑血管疾病的临床影像学诊断方法较多,包括数字减影血管造影、CTA以及磁共振血管成像等。脑血管造影不但能清楚地显示颈内动脉、椎基底动脉、颅内大血管及大脑半球的血管图像,还可测定动脉的血流量,有利于脑血管病的检查,为手术明确病变范围、病变位置提供良好的依据。但DSA检查时间相对较长,检查费用较高,患者需要提前入院,操作过程中需要患者接受较高的辐射。在临床中要根据患者的年龄、病情、耐受程度、经济情况等综合因素[8][9],选择最适合患者的检查方法,并充分发挥三维成像技术,达到最佳的诊断效果。

多种因素可能引起脑内动脉狭窄,闭塞或破裂,进而造成急性脑血液循环障碍,患者临床上表现为一次性或永久性脑功能障碍的症状和体征。脑动脉狭窄是引发脑卒中的危险因素,在颅内缺血时会较早发挥作用,起到主要的代偿作用。采用腔内支架技术可以有效减少颅内斑块破裂导致的栓塞进而改善脑灌注压力,在脑血管腔内支架置入治疗症状性脑动脉狭窄的实施过程中,严格制定并执行操作规范,及时察觉和处理异常情况,能有效减小并发症的发生率。经过治疗,36例脑动脉狭窄患者血管狭窄率均显著降低。

36例脑梗死患者均进行介入治疗,根据患者血栓形成的位置和种类使用尿激酶治疗法,结果发现,患者使用尿激酶法溶解血栓的效果良好。2例患者溶栓效果欠佳,可能与这些患者动脉闭塞时间较长,血栓难以彻底清除有一定关联。

颅内动脉瘤患者采用开颅手术对机体创伤较大,术后并发症发生率较高,术后患者恢复较慢。而介入治疗不需开颅,对机体创伤较小,患者术后易于恢复;介入治疗不受颅内高压及脑水肿影响,在动脉瘤破裂早期即可给予实施治疗,对改善患者预后及降低临床死亡率均有积极作用。对于全身状况差,难以承受开颅手术治疗患者,采用介入治疗方式为佳。在本研究中,60例颅内动脉瘤患者介入治疗效果良好,并发症较少,6个月后仅有1例死亡。

综上所述,脑血管疾病患者应用脑血管造影,能清晰观察患者病变情况,以更好开展治疗工作。给予脑血管疾病患者介入治疗效果确切,在临床应用中安全可靠,并发症少,值得推广。