互联网+,寻找HR新思维

曾双喜

在移动互联网时代,所有的企业都是互联网企业,或者说是互联网+的企业。你的员工、你的客户都在使用互联网,企业和管理者又怎能置身事外呢?

不管你是否承认,一个无法改变的事实就是,人类已经进入了移动互联网时代。也许你不太确定“改变”是从哪一刻开始的,但我们的生活形态确确实实被移动互联网改变着:

早晨睁开眼,你的第一件事情可能不是刷牙洗脸,而是拿起枕边的手机,刷一遍微信朋友圈,看看新闻客户端最早推送的一波新闻。

上班路上的公交车上或地铁里,“低头族”们拿着各自的移动设备,刷着朋友圈,看着新闻或者电子书。

早晚高峰你不用担心打不到车,滴滴、快的、优步等打车软件,让你享受到更加舒适的服务。

衣食住行,你可以刷“支付宝”或微信二维码,无需动用钱包。

节假日,你可以不用与远在千里之遥的亲友见面,却可以一起在微信群里抢抢红包。

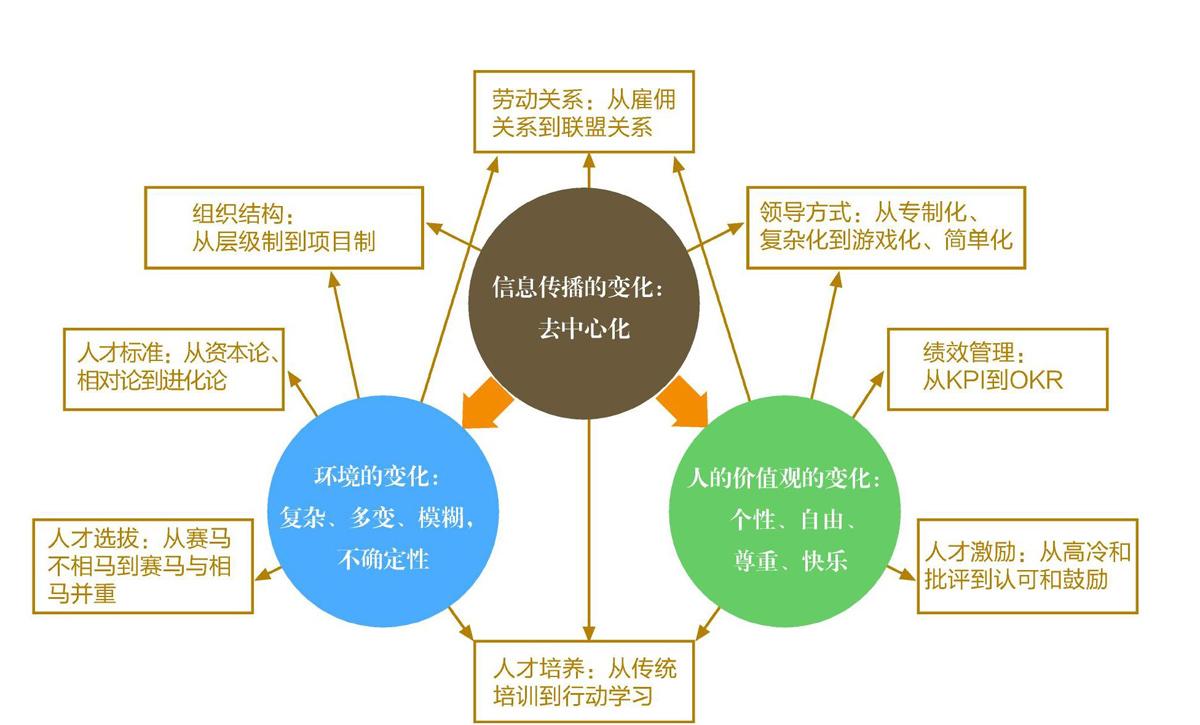

互联网+时代,不同于互联网时代,更不同于工业时代,当用户变成了参与者;当企业的边界逐渐消失;当产品服务变成用户体验;当员工比管理者更了解市场,企业的战略管理、商业模式、资本构成、人力资源管理等都会发生很大的变化。那么,互联网+时代的人力资源工作者(以下简称“HR”),需要具备哪些新思维呢?

组织结构:从层级制到项目制

互联网+时代,企业开始无边界生存。企业内部可以通过移动互联网的工具进行跨越层级、一对一、工作社群、自组织的协作和信息沟通;外部可以吸纳全球化的资源,并且移动互联网进一步降低了“交易成本”,传统意义上大企业正在趋于“瓦解”,生态性的企业群落正在形成。这时,如果企业还采取传统的金字塔式的层级制组织架构,往往会拖延决策速度,影响执行效果。因此企业必须加快向互联网组织架构的转型。

组织扁平化。如今的企业,更倾向于以小为美、化大为小、去中间层。从一线员工到首席执行官基本在三到四个层级之内,这是企业适应互联网+时代的一个重要判断标准。2013年1月,阿里巴巴实现组织架构的调整,成立了25个事业部,把大公司拆成小公司运营,实现从“大”到“小”的转变;而小米的组织结构更加扁平化,只设有管理层、部门管理者和员工三个层级。

决策重心下移。将资源、决策权力向一线倾斜,以灵活的决策方式应对外界变化,提升决策与执行速度。正如任正非所说,让听得见炮声的人来呼唤炮火,让具有少将能力的人去做连长。

要实现以上两个目标,小型的项目制结构将成为组织结构形式的趋势:根据市场需求组织项目团队,每个部门会下设若干个项目小组,每个人既是其中几个项目组的成员,同时也有机会成为一到多个项目的项目经理。这种以项目为中心的合作机制淡化了组织边界,强化了合作关系,使整个组织具有了极大的灵

活性,可以更好地结合市场需求来整合各项资源。同时它给每位员工都提供了平等的发展平台,有利于激发员工的事业心。

劳动关系:从雇佣关系到联盟关系

互联网+时代的不确定性大增,人才与组织的依存关系也表现出新的特点:人才对组织的依赖性在逐渐减弱,而组织对人才的依赖性却在日趋加强。如何准确把握人才与组织的新关系,建立起相应的人才管理体系,是企业能否完成人才转型继而完成企业转型的重要挑战。因此,人才与组织之间的关系将从雇佣关系转变为联盟关系,从以前的天长地久,到现在只求曾经拥有。简单地来说,就是实现企业平台化、员工创客化。

企业平台化,就是企业从原来封闭的组织变成开放的生态圈,整合更广泛的资源来完成目标,从而形成一个可以自循环的生态系统;员工创客化,就是让员工从原来被动的执行者变成主动的创业者。

联盟关系实际上是阿米巴经营模式的蜕变,有多种表现形式。如个体加盟的形式,最典型的是专车司机,打车软件公司提供平台与资源,专车司机通过接入平台并自主开展工作。还有一种形式是成立小微企业,比如海尔集团共成立了100多个小微企业,它们拥有自主的经营权、决策权、用人权和分配权。

雇佣关系是一种封闭式的人身依附关系,而联盟关系则是一种开放式的协作关系,人人都是老板,人人都是CEO,人人都是合伙人。因此它可以充分地调动员工的积极性与事业心,使企业变成“轻公司”,更具有活力与创新力。

领导方式:从专制化、复杂化

到游戏化、简单化

很多管理者抱怨90后不好管,其实不是90后不好管,而是管理者的管理方式出现了问题。去中心化对领导方式也提出新的要求,以前组织中的层级很多,领导高高在上,要求下属绝对服从,而现在领导和员工之间层级很少,领导与员工之间的物理距离更近,就需要领导去权威化,亲和力和影响力成为领导力的重要元素,需要的是尊重下属,并起带头示范作用。要做到这些,主要有以下两种方式:

游戲化管理。加班是很多企业头疼的一件事情。其实这个问题在腾讯看来就很简单,晚上加班不同时间点有不同的奖励,没有领导会去逼员工加班,而员工却会自觉加班。因此,互联网+时代的企业,

是不需要去强迫员工做这做那的,管理者只需要制定好游戏规则,让员工来自主选择,甚至是薪酬福利,其实也都可以让员工自己来选择。

简单化管理。在移动互联网时代,企业只要做好两件事,一是做简单的事,二是把复杂的事情变简单。因为只有简单,才能高效应对市场变化。而在以往,很多企业特别是国企,有事没事喜欢开会,开会时领导喜欢长篇大论。这种管理方式在互联网时代再也行不通,凡是能在OA、QQ、微信、邮件上布置好的事情,就不需要发文和开会。领导讲话也要尽量简短,即使你讲话很有感染力,超过20分钟,你就会发现底下有很多人开始看手机,这说明别人已对你所讲的有所厌烦了。

绩效管理:从KPI到OKR

还记得索尼的常务董事天外伺郎写的那篇《绩效主义毁了索尼》的文章吗?无独有偶,小米也在推行去KPI化。或许会有HR产生疑惑,难道企业就不需要绩效管理了吗?答案当然是否定的。企业最重要的就是绩效,没有绩效企业就无法生存,但是如何进行绩效管理,则是HR需要认真思考的。

过去有一种流行于企业界多年几乎一统天下的绩效管理工具,它就是KPI。KPI有一个重要的缺陷,就是指标制定起来比较麻烦,必须严格按照SMART 标准来定,在制定过程中往往上级与下级要讨价还价、争执不休,结果还很难达成一致。

而OKR(Objectives and Key Results,目标与关键成果法)则很好地解决了这些问题。OKR是企业进行目标管理的一种简单有效的工具,起源自英特尔公司,目前很多公司都在使用它。OKR与KPI相比最主要的区别在于:一是它不与绩效考核挂钩,把绩效考核交给 peer review(相当于360度评价)来做,因此所定的目标是具有挑战性的,也不会存在上下级之间的扯皮现象;二是它可以进行修改与调整,不像KPI那样定得那么死板;三是它是透明的,每个人的OKR在全公司都是公开的。

因此,OKR能够让人们集中精力为目标而努力,沟通也会更顺畅,让每个人都知道什么是最重要的业绩目标,更容易调动员工的学习创新能力,以适应变化莫测的市场环境,也就更加适合移动互联网时代。

人才激励:从高冷和批评到认可和鼓励

自从有了智能手机和微信,你会发现人们都喜欢在朋友圈中分享自己的各种事情,就连吃饭时也要先拍照发个朋友圈。人们为什么爱发朋友圈呢?这是因为每个人都希望得到别人的关注。为什么喜欢获得别人的点赞和评论?这是因为每个人都希望获得别人的认可和鼓励。比如晚上或周末加班,发个朋友圈,潜台词就是告诉领导——我很努力。这时一个点赞或评论就是对他莫大的鼓励,如果领导视而不见,那就伤透了员工的心。

另外,如果一位员工从来不给同事点赞、发朋友圈或在微信群中发言,其团队的融入度肯定会出问题,而领导从来不点赞、不评论的,就会显得比较高冷,缺乏亲和力。因此,在互联网+时代,领导对下属不能动不动就批评,更不能对下属摆出高冷姿态,因为员工的自我意识越来越强,每个人都希望获得别人的尊重和认可,及时给予下属认可和鼓励是最好的激励方式之一。

人才标准:从资本论、相对论到进化论

在工业时代,衡量人才的重要标准就是“资本论”,所谓资本是指资格与本领,注重对资历、学历的考察,甚至唯学历、唯资力。你拥有的资本越多,就越容易受到上司和同事的欣赏,得到加薪和升职的机会就越多。口才好是资本,文笔好是资本,专业基础知识扎实是资本,女孩子长得漂亮也是一种资本。所以,企业在选人的时候就看谁的资本原始积累最扎实。

进入PC时代,衡量人才的标准变成了“相对论”。“相对论”的观点是,每一个人都有自己的优点和缺点,没有人十全十美,任何人的优缺点都只是相对的。有道是,骏马能历险,犁田不如牛;坚车能载重,渡河不如舟。“相对论”注重的是对人的胜任力的考察,将合适的人放在合适的岗位上。

而在互联网+时代,衡量人才的标准变成了“进化论”。就像三国时期的吕蒙,原来是没什么文化的,人称“吴下阿蒙”,在孙权的建议下发奋读书,进步很快,“士别三日,当刮目相看”的成语由此而来。在互联网+时代,一切都变化太快,“进化论”注重的是人的成长与发展,需要有对未来的洞察力和前瞻判断能力,以及快速持续的学习能力、适应新环境的能力、创新变革能力,它决定了一个人将来能达到什么样的高度。

人才选拔:从赛马不相马

到赛马相马并重

很多年前,海尔曾提出著名的观点:赛马不相马。这个观点在互联网+时代就不再适用了,海尔也正在颠覆这个观点。因为在互联网+时代,企业不再有那么多的时间来“折腾”人才,而且很多中小型企业也没有那么大的平台来赛马。另外,如果选的人不合适,会给后面的培养发展带来很大的麻烦,就像雷军所说的,如果一个同事不够优秀,很有可能影响到整个团队的工作效率。小米成立之初,雷军每天都要花费一半以上的时间用来选人,招聘前100名员工时,雷军都会亲自参加面试。因此,互联网+时代,企业在人才选拔上面,应该是赛马与相马并重,甚至相马比赛马更加重要。

所谓“人心隔肚皮”,要了解一个人是很难的,特别是对潜力的考察就更是难上加难了,因此有必要借助科学的方法和工具进行考查。而随着现代人才测评技术的发展,这一事情变得越来越容易。目前越来越多的企业都在不同程度上借助人才测评技术进行人才识别。未来,人才测评技术还会得到更广泛的应用,哪家企业不引入人才测评,可能真的要落伍了。

人才培养:从传统培训到行动学习

既然企业没有时间去折腾人才,有的企业会认为,把人用好就是最好的培养。这句话其实存在一个Bug,正因为外部环境变化快,才更需要培养和学习,否则就是原地“等死”。当然,培养的形式也必须改变,如果还固守传统的培训形式,那是“找死”。

传统培训存在的主要问题有:培训没有目的性和针对性,市面上流行什么就培训什么;课程缺乏规划,脱离业务实际;把培训等同于上课,形式比较单一……

传统培训是以讲师为中心,是要我学习,是一种被动学习,而行动学习是以学员为中心,是我要学习,是一种主动学习;传统培训所学的是过去的问题,是死的案例,而行动学习的内容是企业当前遇到的实际问题,是活的教材;传统培训是一种灌输式的学习,如果老师只有半桶水,学生也顶多学个1/4桶,而行动学习是一种升华式的学习,通过质疑、反思、引导等思维碰撞等,会产生1+1大于2的效果;传统培训是一种浅层次的学习,一般效果仅到柯式四级评估法中的知识层和反应层,而行动学习是一种深度的探索式学习,效果往往可以达到行为层甚至效果层。

培训界有一个“721原则”,即能力的提升,70%來自于工作实践的学习,20%来自于向有经验的人学习,10%来自于培训课堂的学习。而行动学习很好地将三种学习融为一体,强调的是在干中学、学中干,效果大大提升。因此,行动学习或将成为最适合移动互联网时代的人才培养模式。 责编/寇斌