巧破经济补偿金的魔咒

沙燕飞

【案例一】A公司因经营不佳准备进行裁员,但不打算支付经济补偿金,同时要求人事部迅速落实裁员,人事部只得照办。被裁员工对公司的做法大为不满,继而提请集体仲裁,造成了较大的负面影响,公司领导怒斥人事部工作不力,人事主管心灰意冷,黯然辞职。

【案例二】B公司销售部一名员工,因连续三月未完成销售指标被公司以不能胜任为由辞退,并依法得到了N+1的经济补偿金。两周后,该员工提请劳动仲裁。经裁决,该公司构成违法解除,需额外支付赔偿金。

经济补偿金,是劳动关系六大法务问题(双倍工资、经济补偿金、加班工资、工伤、社保补缴、带薪年休假)之一,是劳动合同解除或终止的产物。当劳动关系解除或终止确定后,是否支付经济补偿金、以何标准支付经济补偿金等问题,就摆在了用人单位和劳动者双方面前。对处理劳动争议的人力资源工作者(以下简称“HR”)来说,这也是一个必须面对且要处理好的技术活。

经济补偿金的性质

关于经济补偿金的性质,社会各方面的争议较大,基本有以下三种观点:

违约惩罚。用人单位提前单方解除劳动合同需要承担违约责任并支付经济补偿。因此经济补偿金是对用人单位的一种惩罚。

用人单位的社会责任。国家要求用人单位解除或者终止劳动合同时,支付一定的经济补偿金,是帮助劳动者在失业阶段维持基本生活,不至于因失业导致生活水平下降。

对劳动者曾经为用人单位做出贡献的补偿。劳动者对用人单位的贡献不完全体现在用人单位支付给

劳动者的劳动报酬中,用人单位的经营效益、持续发展能力和资产的积累都有劳动者的贡献。

对于这三种观点,笔者比较认同第二种。经济补偿金是用人单位承担社会责任的主要方式之一,在我国失业保险制度建立健全过程中,经济补偿金可以有效缓解失业者的焦虑情绪,减轻失业者重新就业期间的生活压力,保持社会稳定,形成社会互助的良好氛围。因此,补偿不同于赔偿,不应将经济补偿金划归到惩罚范畴。

另外,经济补偿金是国家调节劳动关系的一种经济手段,引导用人单位长期使用劳动者,谨慎行使解除权利和终止权利。用人单位出于成本考虑,为避免支付经济补偿金,就不会随意解除或终止劳动合同,从而达到稳定劳动关系的目的。而《劳动合同法》的相关规定,也有利于遏制劳动合同短期化趋势,防止用人单位打出“擦边球”,按照实际用人需求签订劳动合同。

围绕经济补偿金的三个核心问题

解除或终止劳动合同的争议

合法解除(终止):指用人单位和劳动者依据《劳动合同法》中劳动合同解除(终止)的规定,单方或双方合意行使合同解除(终止)权。基本的情形有依据《劳动合同法》第三十六、三十八、三十九、四十、四十一、四十四条的规定。

违法解除(终止):指用人单位没有合法依据解除(终止)劳动合同。对于用人单位来说,违法解除的风险最大。如果用人单位在适用相关法条时未履行法定程序或操作环节稍有瑕疵,则会陷入涉嫌违法的不利境地,而《劳动合同法》中关于“通知工会”的条款往往也被用人单位所疏忽。

支付标准的争议

《劳动合同法》第四十七条及《劳动合同法实施条例》第二十七条,明确了经济补偿金的标准为劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资,月工资为劳动者的应得工资,而代通知金的标准则为劳动者解除(终止)合同前一个月的工资标准。

支付金额的争议

指用人单位和劳动者对经济补偿金适用的法条及补偿金的标准没有异议,但用人单位出于成本的考虑,能省则省,能不付则不付,能少付则少付。作为HR承担了为用人单位不支付或少支付的协调重任。

支付经济补偿金标准化流程

了解辞退员工的具体情形和所有细节;

对公司的辞退决定进行法理分析,包括对立法本意的解读、仲裁或法院司法类部门的裁決思路及倾向;

在前两步的基础上形成可能的几种走向并制定相应的对策,一般应有多个可选方案,尽可能围绕经济补偿金的问题,避免产生其他连带风险;

将上述内容形成处置方案上报公司,由决策层确定最终方案;

按照处置方案与劳动者进入协商环节,若未达成一致意见,着手准备仲裁、诉讼所需要的证明材料及相关证据;

签署劳动关系解除或终止协议书,办理相关后续手续。

经济补偿金的协商之道

有不少HR坦言,关于经济补偿金的协商,是公司及员工双方最难攻克的难关。公司不愿支付或只愿以很低的标准支付,而员工却站在法律的制高点,对公司

采取不理不睬的强硬措施,导致协商走入死胡同。其实,HR完全可以合理利用流程妥善处理。

在通常涉及一般的劳动争议时,可以采用法、理、情的巧妙组合,用“法不够、理来凑;理不到、情来秀”的思路,把90%左右的争议化解在初始阶段。

涉及经济补偿金的案例,对员工而言,政策的透明度和离职时可以拉下脸和用人单位平等对话,“法、理、情”的思路很难管用,那么面对员工关于经济补偿金的主张,如何应对?

既然存在法的欠缺、出于情理的无动于衷,面对法律意识日趋增强的员工,仅靠“情感牌”是很难说服员工的。细细分析人力资源的六大模块,无论是规划、招聘、培训,还是绩效、薪酬、劳动关系,无一不与经济利益有着千丝万缕的联系。如果从经济学角度思考,就可以从一个全新的维度去思考如何更好地预测对方可能做出的决策,并引导对方顺着己方决策的思路走。尽管经济学理论本身并不能完全解决劳动争议,但却可以借鉴一些原理和理论创造性地解决劳动争议。对于员工的经济要求,不妨循着对方的经济思维,获知核心要素,因而当法理情的“三板斧”失效后,以经济之道应对员工的经济主张。

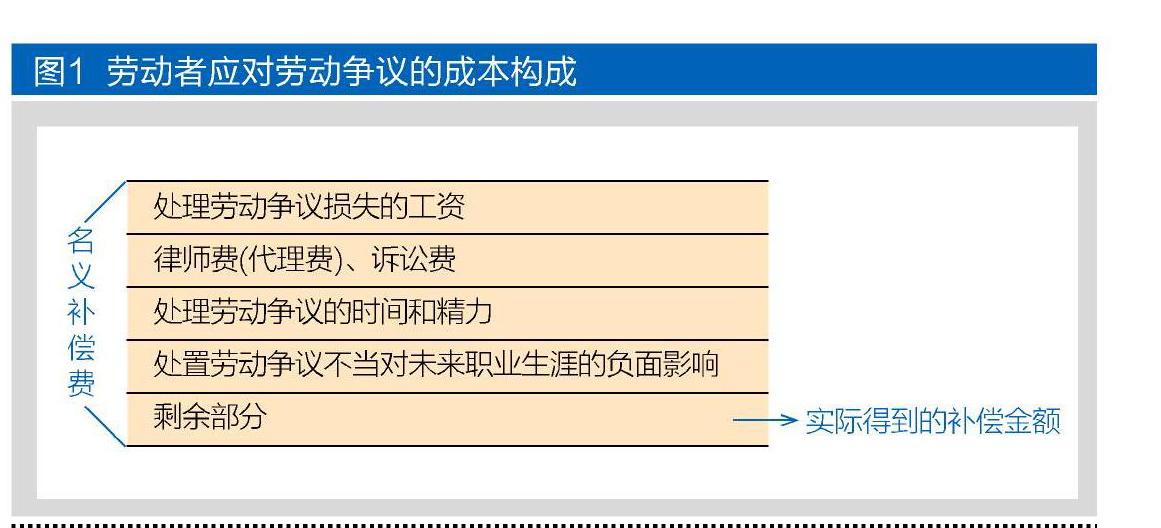

图1可以更加便于厘清应对劳动争议时对劳动者而言可能产生的各项成本:

处理劳动争议损失的工资:参与处理劳动争议的误工费用;

律师(代理)费、诉讼费:一般劳动争议的律师费标价不低,而法律工作者的收费一般是补偿(包含赔偿,下同)额的20%-30%,有些较为复杂的案件高达50%;

处理劳动争议的时间和精力;

处置劳动争议不当对职业生涯的负面影响:在处理争议的过程中,用人单位和劳动者既可协商,也可要求调解支持,但如果劳动者不愿意调解,执意和用人单位“死磕”到底——这是用人单位最不愿发生的事,也会对劳动者以后的职业生涯产生较为负面的影响。作为劳动者也当见好就收,不能过于计较。

由此可见,无论协商也好,仲裁或诉讼裁决也罢,员工拿到手的只是名义补偿费即总收益,剔除处理劳动争议期间损失的工资、律师(代理)费两项显性成本,剔除处理劳动争议的时间和精力及处置劳动争议不当对职业生涯的负面影响两项隐性成本,余下的才是利润,即实际得到的补偿金额。所以拿到手的只是总收益,需剔除所有成本后才是“利润”。

这个思维模式的意义在于,明示了劳动争议涉及的经济补偿金须考虑劳动者维权成本的因素。对于劳动者来说,与用人单位坐下来协商是第一顺位的明智之选。当维权成本为零时,则实际补偿费等于名义补偿费;当维权成本越小,则实际补偿费接近于名义补偿费;当维权成本越大,则实际补偿费与名义补偿费差距较大。而用人单位正可以利用这点,将仲裁(诉讼)繁琐的流程、冗长的时间作为一种策略,以达到“用时间压金钱”的目的,而且仲裁一裁加诉讼二审的组合基本不少于一年,这也是劳动者不得不考虑的因素。所以,协商恰恰是双方利益的最佳结合点。

在劳动争议的处理实务中,也有观点认为经济补偿金是法定标准,不可协商,否则就是侵犯了劳动者的合法权益。这个观点在《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动争议调解仲裁法》等法律法规中未有明文规定,在目前的仲裁和诉讼实践中也未被完全印证。劳动仲裁和法院诉讼均将调解贯穿仲裁(诉讼)的整个过程,通过协商处理涉及经济补偿金的案例,可有效节约(准)司法资源,减轻劳动者的难度和维权成本,有利于创建和谐的劳动关系,这也符合和谐稳定发展的基本宗旨。 责编/寇斌