“陕军东征”的知识考古

樊宇婷

“陕军东征”的知识考古

樊宇婷

1993年是一个各种现象风起云涌,令研究者叹为观止的年份。文坛经历一波又一波的“事件”①,充满喧哗与争议,而且这些现象在文学史上又具有某种转折意义,因而研究者冠以“世纪末的喧哗”、“文学的转型与突变”,“新时期文学的分水岭”之名。不过,无论从哪个角度来研究,他们都会提到文学与价值的“多元化”。在90年代文化为我们设置的影影幢幢的镜城景观中,93年的“陕军东征”可谓是重要一面,在文学史上有不可忽视的作用。一方面,它诞生于中国文化跌入“苍白的窒息与失语”交杂着“澹妄式词语涌流”的时代语境中,陕籍作家严肃的创作态度与执着的写作精神裹挟着独特的地域文化特色为浮躁文坛吹来一阵凛冽的西北风。另一方面,他们作品中的秘闻史、风情、民俗、性爱书写又投合了大众的阅读要求,从作品的接受来讲,这些元素为新的流行文学配方提供了借鉴,在这个层面上它化解了经典严肃文学与90年代以来蜂起的消费文学之间紧张的对立关系,进一步促进了多元格局的形成。本文意在此背景下探讨作为文学现象的“陕军东征”的发生,试对其来龙去脉做一梳理。

一 、“陕军东征”说的由来

1993年5月25日《光明日报》二版头条以特大号标题刊登记者韩小蕙的文章《陕军东征》②,正文上方以稍小黑体字作简要介绍“北京四家出版社推出陕西作家四部长篇力作:《废都》《白鹿原》《最后一个匈奴》《八里情仇》。文坛盛赞——”这是首次以“陕军东征”作为标题的文章,尽管韩小蕙之后在其他地方说过《文艺报》的贺绍俊先生在报道中亦以有使用,但未作为标题,而是用在肩题里。③(经我翻阅《文艺报》,1993年5月25日《文艺报》头版第二条文末署“召关”的文章:《陕西作家群体扎根黄土高原不断推出力作 高建群的〈最后一个匈奴〉在京受好评》,文章第一段:“在5月20日举行的长篇小说《最后一个匈奴》讨论会上,首都评论家以“陕军东征”的笑语赞叹陕西作家近来显示出的创作实力成果。”这是全文唯一一次出现“陕军东征”。在1993年7月24日《文艺报》头版有署记者“绍俊”的文章《只要作家敢于攀登严肃文学就有希望 〈白鹿原〉风靡关中名噪京华》文中并未有“陕军东征”字样。)后来的文学研究也把“陕军东征”的命名权加诸于韩小蕙。她在报道中写到“不知是巧合还是什么原因,北京的四大文艺出版社——北京十月文艺出版社、人民文学出版社、作家出版社、中国文联出版公司近期各自推出的一部重头长篇小说,全是陕西作家所著。这就是贾平凹的《废都》、陈忠实的《白鹿原》、高建群的《最后一个匈奴》、京夫的《八里情仇》。这四部长篇,据说一部比一部分量重,都有雄心问鼎中国长篇小说最高奖‘茅盾文学奖’。这一举动震动了文坛,被首都评论界称为‘陕军东征’。”文中还对四部作品内容作了简要的介绍。这是目前最早以标题醒目报道“陕军东征”的文章,其中提到的四部作品是“陕军东征”最初意义上的范围。

不过,关于这个名称的“由来”在事隔5年后却有一次不小的争议。1998年11月13日和11月20日《陕西日报》“文化景观”版分上、下节连续刊登韩小蕙文章《作家不可以说谎——高建群〈“陕军东征”说法由来〉纠谬》,这是针对于1998年7月24日《陕西日报·周末版》高建群的文章《我劝天公重抖擞》(这篇长文共20小节连载于《陕西日报·文化景观》1998年7月24日、31日,8月7日、14日)第二小节《“陕军东征”说法由来》的“纠谬”,为了便于说明问题,我将第二小节全文引用,高建群写到:“93年5月19日,陕西省委宣传部、作家出版社等五个单位,联合在京召开《最后一个匈奴》座谈会。会后,《光明日报》记者、作家韩小蕙在征求我如何写会议消息时,我说,不要光写《最后一个匈奴》,贾平凹先生的《废都》,陈忠实先生的《白鹿原》,京夫先生的《八里情仇》,程海先生的《热爱命运》,都即将出版或已先期在刊物上发表,建议小蕙也将这些都说上,给人一种陕西整体阵容的感觉。小蕙的报道名字叫《陕军东征》,先在光明日报发表,后由王巨才同志批示在陕报转载。新时期文学中所谓的‘陕军东征’现象,称谓缘由此起。”韩小蕙在纠谬长文第三节“高建群之谬”里写到“因为最明显的一个事实,就是他把‘陕军东征’当做一个功劳往自己身上争”④。“因为‘陕军东征’确已成为新时期文学的一个现象,会在文学史上留下一笔,”⑤为了“澄清事实”韩小蕙在文章第一节写了自己当年《陕军东征》一文的写作经过与写作动机。“1993年5月19日早晨,我去北京空军招待所参加《最后一个匈奴》研讨会。上电梯的时候,记得当时里面有阎纲、周明、陈俊涛诸先生,好像还有唐达成先生。不知谁跟阎纲和周明开了句玩笑,说:‘你们陕西人可真厉害,听说都在写长篇。好家伙,是不是想来个挥马东征呀?’”文章继续写到:“后来在会上发言时,有人提起电梯里的这句玩笑话,于是,发言者纷纷跳开《最后一个匈奴》这一本书的思路,争说陕军群体的文学成果与特色。当时明确提到的有《白鹿原》和《八里情仇》,也有人模模糊糊提到《废都》,因为《废都》的书和刊都还没有出来,《十月》编辑部怕人盗版,谁也不给看,据说当时只给了一位评论家看清样,是要约他写评论。”⑥当时《白鹿原》首发在《当代》1992年第6期至1993年第1期,《八里情仇》1993年1月由中国文联出版公司出版,《最后一个匈奴》1992年9月由作家出版社出版,“唯一找不到的是《废都》”,“我与该书责编田珍颖女士是好朋友,就拨通了她家的电话。老田的回答还是非常原则:‘书再过一个星期左右就出来了,现在谁也不能给看。’我就说明了我要写一篇关于陕军的整体报道,请老田介绍一下《废都》的大体情况,他是这样回答我的:《废都》是贾平凹第一部城市题材之作,反映了急剧变革中的中国社会现实。‘是贾平凹对他过去作品的总的否定总的思考总的开拓’。”我们对看《陕军东征》一文,《废都》的评价基本是田珍颖介绍的转述。这是韩小蕙文章所述的写作经过,作者还补充到写此文的另一个原因:“就是我也注意到全国文坛上发生的一种变化,即长篇小说开始繁荣。”(韩小蕙⑦1991年《太阳对着散文微笑》曾及时报道了我国散文创作热潮来临的消息)在这篇《纠谬》文章第二部分“大出意外的反应”中,韩小蕙提到程海给她打过电话询问《陕军东征》为何没有提及《热爱命运》一书,韩文中写道“之所以没写他,是因为没有人提起他,以至于我根本不知道还有《热爱命运》这部书已经出版。”这篇文章引起高建群与程海的分别回应。

1998年11月27日高建群在答韩小蕙女士的文章⑧中表示无意于相争冠名权,“陕军东征”确实为韩小蕙所说,“有《陕军东征》一文为证。”认同《陕军东征》一文中未提到《热爱命运》,但他觉得《热爱命运》是一本很好的书,《热爱命运》的作者是一个很好的作家,座谈会未提到是因为大家不知道,因此在《我劝天公重抖擞》一文时“权衡再三,还是将《热爱命运》写入。”⑨1998年12月11日程海在陕报发表《不请自答——答〈作家不可以说谎〉作者》也提及了“陕军东征”,持“五部”的说法的观点,强调五部作品出版的“共时性”,“1993年,我和陕西另四位作家在北京五家出版社各出版了一部长篇小说,由于出书时间都在那几个月,仿佛集束炸弹一般,又由于在此之前陕西著名作家路遥、邹志安的不幸早逝,引起全国读者对陕西作家倍加关注(当然还有其它一些历史原因),故使这五部长篇小说火爆一时,发行量均创下惊人纪录。此现象后来被文学评论界称为‘陕军东征’。”⑩接着程海解答了《热爱命运》是怎样被提进“陕军东征”之列的证据:1993年6月(当时这五部书有几部还未出版),陕西省作家协会召开了第四次会员代表大会。在这次会议上,省上一位领导(注:省委副书记刘荣惠⑪)做了题为《繁荣发展我省社会主义文学事业》的讲话,刊发于该年6月9日陕西日报第二版头条。文中一段:“最近,北京的五大出版社……各自推出一部重头长篇小说,都是陕西的本土作家所著,这五部长篇力作是,贾平凹的《废都》,陈忠实的《白鹿原》、高建群的《最后一个匈奴》,京夫的《八里情仇》,程海的《热爱命运》,这五部作品各有优势……都对中国的长篇小说发展做出了贡献。这一举动震动了文坛,被首都评论界称为‘陕军东征’。”程海在引用完这段文字后说道“此后,全国各大报刊和其它新闻媒体都在沸沸扬扬地宣扬着五本书。”我们看这一时期的评论文章也大都以五部作为“陕军东征”的范围,有分量的评论文章如:张志忠《陕军东征:从哪里来,向哪里去?》⑫(五部)、孙豹隐《繁荣陕西——长篇小说创作放谈》(五部)、五湖《也炒“陕军东征”》、白烨《作为文学、文化现象的“陕军东征”》(五部);也有包含六部的,如肖云儒《论“陕军东征”》⑬(这篇文章除提到五部之外,还详细分析了早半年出版的赵熙的长篇小说《女儿河》,中国青年出版社)、旻乐《赝品时代——关于“陕军东征”及当代文化的笔记》及武宝瑞《无奈的流浪、痛苦的回归》(两篇文章均包括老村的《骚土》,后者文中称“陕军东进”);1993年12月出版的陈传才、周忠厚主编的《文坛西北风过耳——“陕军东征文学现象透视与解读”》封面上印有以七本书(还有《骚土》、《蓝袍先生》)的图案并在第三编“代表作品解读”里对七部书进行了逐一解读。在1994年出版的由白烨、白描编选的《陕军东征小说佳作纵览》收入七位作家(陈忠实、贾平凹、京夫、程海、莫伸、高建群、杨争光)并在序言中说“在他们之外还有许许多多的‘陕军’作家未能涉及到……”。“陕军”的指称范围已经逐渐扩大。总体来讲,“陕军东征”以五部的范围之说仍为大多数评论者使用。

在这里要简要介绍一下光明日报记者韩小蕙,用已故诗人臧克家老人曾经的评说“小蕙同志是活跃在文学界和新闻界的作家、编辑与记者。”她祖籍河北南戴河,1954年出生于北京协和大院高级知识分子家庭(韩小蕙的父母双亲是上世纪40年代毕业于北平中法大学的高级知识分子),1970年夏天,初中没毕业就成为“工人阶级”队伍里的一员,在北京电子管厂工作整整8年,1974 年在 《北京文艺 》(现《北京文学》杂志)上发表了她书写老红军的第一篇散文《火伯伯》,1978年进入南开大学。1982年从南开毕业进入光明日报社,1985年开始文学复刊编辑生涯。并自定目标把文荟副刊做成全国最好的副刊,在此期间,为了结识作者,她先后阅读、采访了全国上千位知名作家、学者的原作和他们本人。被她采访和撰写的有几百人⑭,如季羡林、张中行、谷林、张洁、谌容、孙犁、袁可嘉、张承志⑮等,她曾发起“永久的悔”无奖征文活动,被季羡林赞曰题目“出到人心里去了”。作为作家,她有影响很大的散文理论代表作《90 年代散文的八个问题》、《七八颗星天外》等。作为记者,她不断地写出一起文坛关注的重头新闻。1990年,最早发现散文创作的升温态势,写出长篇综述《太阳对着散文微笑》,预示了“90年代是散文的年代”,此文直接推动了全国散文创作了出版热潮。1992年对“陕军东征”的报道在全国产生了巨大影响,客观上对长篇小说的创作热潮起了一定的推动作用。对于刊登于《光明日报》这样权威期刊的资深编辑的报道,处于媒介对文学影响力不可小觑的时代,它很有可能影响到新时期的文学态势,作者的回信追问也是可以理解的。

二、“陕军东征”前史追溯

按照雷达的概括,自1949年以来当代长篇小说经历的三次高潮⑯:第一次约在1956年至1964年间,第二次在1980年到1988年间,第三次则出现在1993到2000年。以陕西作家作品来论,列入第一次长篇小说创作高潮名单⑰的有《创业史》;第二次高潮出现在文革浩劫结束后,列入其中⑱的陕西作家作品有主要有《平凡的世界》(1986-06)、《浮躁》(1987-09);“第三次高潮来得突然,来势汹涌,应该说社会和文坛的思想准备都不足,包括从事长篇创作的作家本人也没料到长篇会如此受欢迎。九十年代初,文坛一度相当沉寂,大约自1993年所谓“陕军东征”开始,《废都》《白鹿原》等作品热销,唐浩明的《曾国藩》继之,俱打破了近年长篇销售新高纪录,于是,市场的刺激,社会的审美需求,很快酿成了一个长篇创作的竞写竞售热潮。”⑲(1993年,中国平均每天出版一部长篇小说⑳)由以上叙述可以看出“陕军东征”作品可以被认为是第三次长篇小说繁盛的前奏。三次长篇热,陕西都有重量级作品出现,相较而言,第三次的“陕军”却惊奇在能够于同一时间里“集束”式出版多部作品。这其中是否有一定的因由?

93以前,陕西长篇产量很少,但短、中篇写作却有丰富的实践。1985年4月27日《陕西日报》头版一篇文章《清“左”破旧 繁荣创作 省作协召开理事(扩大)会议》一文中说“据在部分会员中统计,一九八四年发表短篇小说一百八十余

篇,中篇小说十八部,长篇一部……。”陈忠实则说“我在1985年夏天以前,把长篇写作尚作为较为遥远的事。”㉑回顾陕西诸位作家截止85年的创作状况及成就,他们也都集中在短、中篇上:其中,邹志安《哦,小公马》荣获1984年全国优秀短篇小说奖(至1986年,他已写出了100多个短篇、10多部中篇。㉒);路遥中篇小说《惊心动魄的一幕》获得1979一1980全国优秀中篇小说奖,1982年《在困难的日子里》获得《当代》文学中长篇小说奖,1983年《人生》获得全国优秀中篇小说奖(长篇《平凡的世界》整部则完成于1988年㉓);陈忠实想到“至少应该写过10个中篇小说,写作的基本功才可能练得有点眉目。”他的《信任》获1979年全国优秀短篇小说奖,1981年陕西人民出版社出版中短篇小说集《乡村》,1985年上海文艺出版中短篇小说集《初夏》;京夫的短篇小说《手杖》获得1981年度优秀短篇小说奖㉔,1982年有小说集《深深的脚印》出版(陕西人民出版社),1983年中篇小说《军人》刊登于《小说界》,1984年中篇《王三黑子告状》刊于《青年作家》,1985年中篇《白喜事》刊于《小说界》㉕;高建群85年以前尚不出名,他是以1987年发表的其成名作中篇小说《遥远的白房子》(《中国作家》第5期)进入读者视野的㉖;程海先前是一位颇有名气的诗人,80年代转入小说创作,短篇小说《三颗枸杞豆》获1983年《小说林》优秀作品奖,《漆彩》㉗获《延河》第一届文学奖。翻阅1985、86两年的《延河》,只载有一篇“长篇选章”——路遥《水的喜剧》㉘(这其实是《平凡的世界》以1976年夏为背景的一段),虽然各位作家都已经进行了短篇和中篇的尝试,但我们可以得出结论:长篇小说创作成绩并不显著或者还并未显出。关于促进长篇创作,这里有一个个例,在更早的1973年,人民文学出版社派何启治到陕西组稿,当他看到陈忠实的发表的第一个短篇《接班以后》时认为“这是一个长篇小说的框架”㉙,在陈忠实认为长篇仍是“不可想象的遥远莫测的事”时,何启治开了对他的长篇约稿邀请,而《白鹿原》写成后也兑现了作者的承诺“如果今生会发生长篇小说的写作,第一个肯定给他”。1992年底《白鹿原》正式发稿在何启治任副主编的《当代》杂志,在1993年6月由何启治签署终审意见出版单行本㉚。以至于在《白鹿原》创作成功的1992年,陈忠实称其“长达20年的约稿邀请”。在此个例之外,有另一个外部原因或可作为作家们着手长篇一个刺激。陈忠实提到1985年“我和刚刚跃上文坛的一批青年作家参加过一次别出心裁的笔会‘陕西长篇小说创作促进会’。连续两届‘茅盾文学奖’评奖组织部门要求各省推荐参评作品,陕西省都推荐不出一部长篇小说,不是挑选过于严厉,而是截止到1985年夏天,陕西新老作家尚无一部长篇小说创作出版。当时以胡采㉛为首的作协领导核心引发重视,开会研究讨论,对陕西新冒出的青年作家的创作状况认真分析,结论是:起码有一部分人的艺术修养和思想能力已达到长篇写作的火候,可以考虑进入长篇小说创作,需要‘促进’一下。”这次会议在延安、榆林两地连续举办。“我参加了这次会议,有几位朋友当场就表态要写长篇小说了。确定无疑的是路遥在这次会议结束之后没有回西安,留在延安坐下来起草《平凡的世界》第一部。实际上路遥早在此前一年就默默地做着这部长篇小说写作的准备了。”㉜“参加会议的作家并不多,仅30余人。但对增强陕西作家的‘长篇意识’,使陕军在长篇创作方面取得突破性的进展,的确起到很明显的促进作用。作家路遥、贾平凹、陈忠实、京夫等,都由此深受激励,自觉投入长篇写作。”㉝与此同时,1985年,全国唯一的小说研究方面的刊物《小说评论》在陕创刊,还成立了省作协理论批评委员会,均对小说创作起到推动作用。

如果说这次“促进”会是一个外部刺激,那么陕西小说创作的优秀传统和各位作家的长期准备才是深刻的内因。张志忠曾说“陕军东征”得益于“人和”,并将其归结为“陕西老一代作家群体的作用,建国以后的杜鹏程、王汶石、胡采、李若冰、魏钢焰、柳青等。”这些作家无意中已经形成后来新生力量的模仿对象。路遥创作《平凡的世界》三读《红楼梦》,七读《创业史》㉞,陈忠实也是几十年崇拜柳青,甚至从柳青到自我之间经历了“沉痛的剥离”㉟。这种影响无形埋下了陕西作家“长篇”念想的种子,使得他们能默默耕耘,以便拿出有分量的作品。贾平凹在说到陕军东征时“陕西作家大部分从农村进入城市,生活扎实,但在伤痕文学时期并不冒尖。进入九十年代前后,没有人组织,没有人策划,大家都在埋头写作,差不多在同一时间冒出几部,就像拳头攥在一起,这回人家都承认咱陕西(小说)强了一回。”㊱能持此论,贾平凹自己首先是偏向于作家的自觉创作的,他在西安生活了将近20年,直到他写《废都》的时候,才找到了对城市的感觉,第一次用长篇形式表现城市生活,如果没有长时间的生活积淀,也远非“促进”一次便可以写得出的。高建群在《最后一个匈奴》的后记中:“本书的动笔从1989年开始,但是他的最初构思却比动笔早了十年。”在《人与事》中说“《最后一个匈奴》的酝酿准备工作用了10年,创作用了1年零10天。”㊲陈忠实虽然在会上表示“尚无长篇小说写作的丝毫准备。”但是他一本短篇集和9部㊳中篇基本功的训练无不是在默默地准备着他的惊人长篇。终于在《蓝袍先生》第三章“萌动的邪念”时产生了超出“蓝袍”故事之外的故事,“我的长篇小说创作的欲念却在此时确立。”㊴。“京夫是以扎实稳重的创作风格见长的”㊵,从83到94年,几乎每年都有中篇小说发表问世㊶,《八里情仇》是他继长篇《新女》(中国少年儿童出版社,1986年)、《文化层》(陕西人民出版社,1991)之后的又一力作。程海也经过《我的夏娃》(1989华岳文艺出版社)的中篇练习才有长篇处女作《热爱命运》的诞生。或许被纳入“陕军东征”范围还有争议的老村的故事可能值得说一下。在2011年4月《骚土》[最终版]的正文后“《骚土》档案”里介绍了辛酸的成书经过:“1989年夏,开始《骚土》写作。之前十多年的中篇小说写作,似乎都在为这部长篇的开笔做着必要的准备或演练。”(1983年写成中篇《饥饿王国的子孙》,小说中的父母和一双儿女,后成为《骚土》中的人物。1985年写成中篇《父亲》,小说中的父亲刘黑烂和母亲针针悲苦无望的人生,即控诉苦难主题,成为推动《骚土》情节发展的激情所系。1986年,中篇《乱伦之子》中的地主邓连山与儿子有柱、孙子雷娃,成为贯穿《骚土》的人物。)1990年冬,写成《骚土》㊷。

以上几位作家基本都经历由短篇-中篇-长篇的写作过程,从创作成长的规律来讲,长篇在他们各自写作特定阶段出现是必然的。同时陕西地处西部,诸位作家成长过程基本在陕西。 路遥1949年生于陕西榆林市清涧县一个贫困农民家庭,1973年被推荐到延安大学中文系读书,1976年毕业;贾平凹1952年出生于陕西丹凤县,1972年被推荐到西北大学中文系读书,1975年毕业;程海1947年生于陕西乾县大墙乡上程家村,1964年考入乾县师范学校,1968年毕业;京夫1942年生,陕西商州人,求学在山区,工作亦在山区,1960年毕业于商洛师范学校。这些作家多为农民出身,具有“乡土中国”生存主体的保守性,表现在写作上则是较少跟风写作。八九十年代,当中国文坛流行新写实小说、新历史小说、先锋小说各种写作形式,思想文化界在争论“人文精神”如何坚守时,陕西作家并不那么“善变”,他们大都则埋头写作,勤奋笔耕。或许也惠泽于一种巧合,在同一年里集体亮出佳作。此时之前,路遥于1992年11月17日逝世,一个月零29天后邹志安也在极度痛苦的挣扎中永远抛弃了自己瘦骨如柴的身躯。“据陈忠实讲,1992年,陕西作协连同老作家杜鹏程逝世(1991-10-26),整个下半年都在为一个又一个的作家办理丧事,满目是白花,充耳是哀乐,那种低沉、阴郁的调子似乎成了基本的生活氛围。对于陕西作协和陕西作家来说,1992年时黑色的。”然而“也是在1992年初,陈忠实完成了《白鹿原》,贾平凹创作了《废都》,京夫改定了《八里情仇》,程海拿出了《热爱命运》,高建群写就了《最后一个匈奴》。”㊸“陕军东征”出现在陕西文坛在“损兵折将”、“元气大伤”的氛围中,无疑带有悲壮的底色,这也是引人注意的一个原因。

三、批评家解读的“陕军东征”

“陕军东征”制造的轰动效应还表现在文学的评论界,鼓舞了评论界活跃,相比90年代多元文化冲击下通俗文学的流行,评论无法使自己通俗化也不愿意为通俗文学作鼓吹,以严肃文学为核心组成的“陕军东征”正好刺激了评论界的兴奋点,提供了评论“过一把瘾”㊹的契机。以《废都》为例,在《废都》发表后的短短两个月内,关于它的评论专集竟达4、5种。《白鹿原》一出也引起评论热潮,相比之下,其余三部书的评论文章则显得太过于稀少零落,以至于有评论者当时就说“面对‘陕西东征’这一文学现象,深入的研究评说还不够,对于‘东征’之作,还缺乏充分的评价”。㊺本节无意于分析对单部作品的专评,主要分析对以“陕军东征”现象作为研究对象的文章做一梳理。

一是从创作、创作主体、艺术追求角度的定位:

肖云儒《论“陕军东征”》可谓是较早一篇,在扫描式点评了五部作品之后,认为“陕军东征”更体现为一种“过程”的东征,而非“成果”的东征。“作为过程,作为在艺术劳动动态过程中种种体现了动势、动律的东西,则恐怕会以它的启示性,对本地和全国的文艺创作产生深刻而久远的影响。”在创作方法上,“陕军东征”展示了现实主义艺术已有的实力及新的潜力和活力。这篇文章还从地域布局来分析三秦大地南北中三个文化圈(陕北、关中、陕南)的作品分布。在谈到新时期陕西文学在《白鹿原》《废都》《平凡的世界》和《浮躁》的基础上有了和世界对话的机会时,肖云儒谈到“隔离机制”与“积淀机制”在“陕军东征”现象中的作用。几部长篇的成功并不是对新生活进行正面展开式的描写,也没有用先锋手法,“更多地得力于用一种已经成熟了的艺术方法去写一种已经成熟了的生活形态,这种成熟沉淀到作品中,构成一种和谐、淳厚的成熟之美。”然而这种成熟“不是开放交汇的产物,而是隔离发展的结果。”陕军作家身上“隔离”“积淀”有余,而“开放的气度,变革的深度,汲纳的幅度,目前都显得不足”。肖云儒作为陕籍评论家之一,敏锐点出陕军作家创作实力及对现实主义的熟稔,同时指出已成为优势的“隔离沉淀”机制也应进行变革与开放。

从创作主体的角度来分析,陕军东征被认为是“当代文人自我意识回归传统的表现。”㊻据此,有论者将其归入“九十年代文学中的新保守主义现象”中,称“陕军东征”为“一次传统向现代文明不下战书的讨伐,或是一次逃离现代文明,回归传统、回归历史的奔突。”㊼

陕军作品有大反响也因其有自己独特的美学特征与艺术追求。从艺术审美追求上讲,“他们注重个体的体验与抒写”,“追求一种历史感与现实感相统一的深远目标”。陕军作品与寻根文学、乡土文学有深刻的联系,然而与之所不同的是陕军作品“文化视角”的采用,从地域文化入手,将史实、传奇、神话及文化联想统构起来,形成一种独特的“大文化”叙事文本结构。㊽

二是从文学、文化、传媒角度的解读:

陕籍评论家白烨《作为文学、文化现象的“陕军东征”》一文主张立足于文学和文化的角度进行批评,反对基于商业角度及单纯的社会、政治的角度进行的批评。作为群体现象来看,“陕军东征”几部长篇,虽不能说它们在艺术上普遍达到了一个很高的水准,但却可以认定它们“在生活实情的描述和人生实感抒发上,都有一种扎扎实实的厚度,都若同从肥沃的黄土地中挖下来的一块块活鲜鲜又沉甸甸的泥壤。”针对于90年代纯文学与商业撇不清的关系,白烨做出比较客观而又略带乐观的判断,他认为,纯文学作品的发表、出版与发行等环节,将有可能运用俗文学的手段去包装,被纳入商业化的轨道去运作,使其在形象上有所损而在销路上有所得,从而由文人的小圈子走向广阔的大社会。另外,阅读需求中的雅、俗取向趋于平衡,读方市场的形成和读者的审美趋向通过种种中介会传到创作界,对整体创作发生愈来愈明显的影响作用。在“陕军东征”推动严肃文学对可读性的重视,推动了严肃文学与通俗文学、畅销书的合流的同时,张志忠指出这一情形导致了文学中性描写的进一步泛滥,从而提出严肃文学与市场接轨中的自身立场问题。 对“陕军东征”和“长篇小说热”是“炒”出来,白烨认为这种看法过于简单和皮相。“有人在‘炒’是外在现象,有人真读是间题的实质。”㊾五湖也持类似观点,他认为”“炒的结果呢?的确开拓了严肃文学的市场,唤起了人们心底潜在的精神需求,陕西的几部长篇,尽管风格、质量不一,但都是地道地坚挺着纯正的文学品格,新闻界的炒,无疑是对泛文学现象的反驳,顺便,也相对地带来了作家物质生活的改善。㊿这也与评论家所说的“成功的市场运作使作家名利双收”相吻合。据此有进一步推进的文章则是何璐的《“陕军东征”现象研究之一:文学与传媒的联袂自救》主要从90年代作家境遇和文学传媒境遇两个角度切入。作者认为“陕军东征”是在文学自身和作家本身面临内外交困中新鲜出炉的。而90年代的文学传媒(主指文学期刊、出版社)也面临困境,1984年国务院发布《国务院关于对期刊出版实行自负盈亏的通知》,规定除少数期刊外,其余一律独立核算、自负盈亏。同年在哈尔滨召开的地方出版工作会议旨在把出版单位由“单纯的生产型”逐步转变为“生产经营型”同时实行社长岗位责任制。1988年这一政策得到深入,此年,发行机制试行“三放一联”(放权承包、放开批发渠道、放开购销形式和折扣,推动横向联合),国家在出版渠道上的逐步放开,民营资本的发行“二渠道”日趋完善。在市场原则的作用下,不少出版社沦为出卖书号的“二传手”。此种境况下,文学与文学传媒的联袂自救成为必然趋势。“陕军东征”以前年畅销书机制已悄然萌芽,1992年华艺出版社出版《王朔文集》,在国内首次实行版税付酬制,“1992年长江文艺出版社推出《跨世纪文丛》,收入90年代59位作家的60部作品,以强烈的品牌意识将纯文学推向市场,在维持文学的审美尊严的前提下,兑现了文学的商业价值”,据此,作者认为对“陕军东征”作品的炒作是“水到渠成”。这种“炒作”是“纯文学的再造”,它造成各地域作家创作的繁荣和评论界的轰动。同时掀起了新一轮长篇热,而这种“联袂”自救的成功使得“纯文学的发表、出版与发行运用通俗文学(或畅销书机制)的手段去包装,并纳入商业策划运作的轨道成为一种必然的选择。”自此,“每当一部纯文学作品问世以后,文学传媒、甚至文学评论参与了作品的二次创作。”

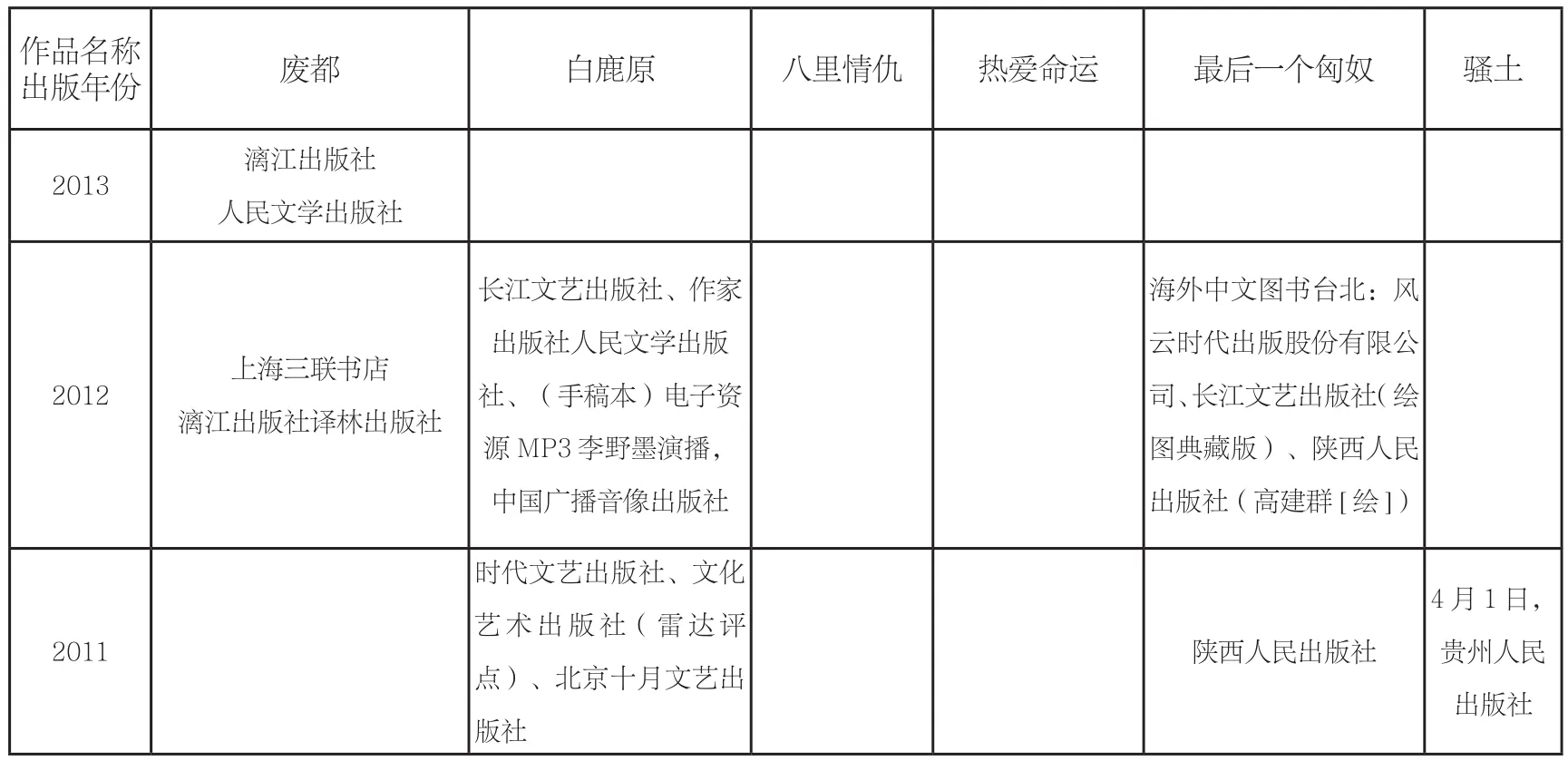

作品名称出版年份 废都 白鹿原 八里情仇 热爱命运 最后一个匈奴 骚土2013 漓江出版社人民文学出版社2012 上海三联书店漓江出版社译林出版社长江文艺出版社、作家出版社人民文学出版社、(手稿本)电子资源MP3李野墨演播,中国广播音像出版社海外中文图书台北:风云时代出版股份有限公司、长江文艺出版社(绘图典藏版)、陕西人民出版社(高建群[绘])2011时代文艺出版社、文化艺术出版社(雷达评点)、北京十月文艺出版社陕西人民出版社4月1日,贵州人民出版社

与以上温和而颇带“顺应”的评论相比,旻乐《赝品时代——关于“陕军东征”及当代文化的笔记》则恰是借“陕军东征”以攻击时代文化之弊。“此文也是将陕军东征作为当代文化现象看的。”文章笔锋健劲,由“陕军”谈及时代“赝品”的三特征。作者说到:“‘陕军’确实也仅仅在于标明六位作者的籍贯,而所谓‘东征’云云,也只能算作一种商业性的‘包装’罢了,在商业巨掌伸向文学之际,莽然乱撞的‘陕军’碰巧被抓来,充当了一次自己也不解其义的挑战英雄,这才是‘陕军东征’的本相。”它的命名具有虚假性体现了当代文化的虚假本性,标志中国当代文化转型的信号,即文化工业的正式兴起,作品被媒体繁荣所支配,被复制、拆解和组装,从而出现多种宣传、作者的秘闻、节缩本、改写本、增补本。作品在传播和复制中被架空而丧失其真实面目的情形成为当代写作的命运(“赝品”的第一特征)。“陕军”六部作品包容共同的质素:性的书写,奇风异俗的铺叙,极端(甚至荒诞)经历的演绎。它们迎合了文化工业的兴奋点,商品法则使这种生产变得欲望化、感观化,人类精神历史的连续性被碎片化、野史化。“相较于‘新历史主义’的解构历史,《骚土》及陕军之后的须兰已经走向无历史的荒野。”(“赝品”的又一特征。)“陕军”被作者认为是大众文化写作的先例,在大众文化时代,写作主体多元化,“趣味”的折衷主义使写作也已丧失了规范,丧失了独特的审美趣味和审美追求。”(“赝品”的第三个特征)。这篇文章侧重于“陕军东征”在作为预示中国文化工业来临方面的意义,作者带很浓厚的后现代主义的知识背景。

1997人民文学出版社(大学生必读)、人民文学出版社(茅盾文学奖获奖书系)、人民文学出版社(茅盾文学奖获奖作品全集)1994 [海外中文图书]风云时代出版社台北:汉湘文化事业公司天地图书公司

1993 6月,北京出版社6月,人民文学出版社(634页)、人民文学出版社(697页)、人民文学出版社(682页)[海外中文图书]香港:天地图书公司1月,中国文联出版公司8月,中国工人出版社1993年 10月,中国文学出版社1992 9月,作家出版社

四、“东征”后作品发行情况

作为文学现象的“陕军东征”最初以媒体的报道得以声势浩大,而作家本身对报道的看重与争议本身已经透露出90年代“文学现象”生成“借力”于传媒的一面。评论家无论从哪个角度来评论这一现象,所不能剥开的是90年代市场经济大潮影响下所提供的纷纭的文化背景。对与“陕军东征”所附着的文学走向市场化的运作的论述或许是不可避免的。除以评论家的话语为依据外,从陕军作品发行的落差也得以管窥。

《废都》与《白鹿原》从刚刚出版时的畅销书,至今22年已然成为长销书,《废都》虽经历在国内的16年禁期,解禁之后却被多家出版社出版,西安永松路贾平凹的个人办公室里书橱的最下一节,摆放着60个版本的盗版《废都》,这说明官方的“禁止”与读者需求所形成的“流通”的并行,时代已然并非官统一的方意识形态可以定位了,市场经济带来的大众文化的兴起及其所代表的力量已经开始使时代价值趋向多元化,对价值多元的追求促进官方与民间的分化进而促进社会结构的多元化,这种多元默许了读者对适合自己口味的文学作品的追求与购买,这也可以认为是《废都》得以畅销不断的原因。关于《白鹿原》,陈忠实2010年在接受访谈时谈到“进人新世纪的10年,几家出版社出的几种版本的《白鹿原》书,每年都在印刷,通常在五六万册。”谈到《白鹿原》热销他说“应该感谢西安广播电台和中央广播电台” 它们“于1993年春天一前一后播出,听众反响很大,无疑是最好的宣传。”《白鹿原》初版初印不过14850册,这是全国征订数字,接着便5万册再10万册连续印刷,到年末大约连印七八次。“盗版书我前后大约收集到20余种”无论《废都》出版前的各种神秘又喧嚷的“透风”,还是《白鹿原》的广播,作品在“声名远扬”的过程中借助了媒体的力量进而成为“畅销书”。畅销书(bestseller)一词源于美国,它具有两个特点:一是某个时代或某个时间段十分受读者欢迎,一是在市场环境下运作和流通,是市场经济的产物。如果从“陕军东征”几部作品在1993年的“畅销”可以证明文学与传媒、市场的密切关系,那么,几次重版热也可以看出三者的纠葛之处。2011年4月由延艺执导的高建群长篇小说《最后一个匈奴 (上卷)》改编的 30 集电视连续剧《盘龙卧虎高山顶》登录CCTV-8黄金强档播出。被记者称为“‘文学陕军’ 转向‘影视陕军’的扛鼎之作”,而随着电视剧的热播,小说也在读者和观众中掀起又一股阅读热潮。包括《最后一个匈奴》及另外两部小说 《六六镇》、《古道天机》三部四册的《高建群大西北三部曲》也随后由陕西人民出版社出版发行。而之后2012年的国内与海外的出版热也不能说与此没有关系,这可谓是媒体的助推。而2012年9月在内地上映而毁誉皆有的电影《白鹿原》无疑又推动了新一轮出版热。在“东征”力作中,京夫的作品自广州出版社2002年印行以来12年未见重印。而据我的阅读体验70万字的(《八里情仇》上册35万,下册25万)无论写陕南汉江流域之景还是叙述“破缺而无法成圆”的人物命运,均有可圈可点令人动容之处,遭此遗忘倍觉遗憾。

“陕军东征”中《废都》、《白鹿原》已经成为当代经典,而高建群、程海的作品随着作者的新作也一起出版,“人们知道,作品重版在现代社会的意义类似于文化产品和商业广告的不断复制,不仅作家地位不断加固,作品的寿命也得以延长。”“印刷机在增加作家财富的同时也在增加他们的文学名望,保存其作品的艺术生命。”作品的再版带来的是进一步的“经典化”,使作家与作品声明两盛。相比而言,京夫是陕军里面年纪最大、作品相对而言较多的作家,而《八里情仇》的重版与商业操作似乎少见于研究笔墨。“陕军东征”经过时间的打磨,人们记住了《废都》、《白鹿原》,《废都》的再版风波,《废都》、《白鹿原》的盗版,《白鹿原》作者创作手记的出版及各种关于写作的访谈,这些都进一步促使它们更加广为人知。《最后一个匈奴》、《热爱命运》虽不及前者轰动,但并未游出读者视线。独有《八里情仇》距离读者似乎太过遥远,人们似乎早已忘记93在北京书摊被一哄而抢的盛况。“并不是所有作家都这么幸运,无名作家依然在苦苦自费出版作品甚至入门无望。即使先前已有文名的作家也不一定会被版本专家和印刷机持续关注,据说王朔的小说在上海的当当网上已很难找全,明显出现缺货现象。”《八里情仇》也是“缺货”不但大学图书馆难以找到,国家图书馆所藏也是单本。1993年的“陕军东征”其“集束”之力的轰动显示了90年代长篇小说创作的成果,21年后的今天,批评与大众共同对作品进行了筛选,“东征”五部作品纵水平不一,但印刷机的力量、媒介的力量、读者的对“热点”“畅销”的追捧在这一现象的形成中的作用是不可低估的。

樊宇婷 中国人民大学文学院

注释:

①“人文精神讨论”、“王朔现象”、“陕军东征”、“文学产业化商品化”、“诗人之死”等等。([M].《1993:文学的转型与突变》王艳荣2013.06中国社会科学出版社)。

②很多研究者引用时将此文标题写成《“陕军东征”火爆京城》,实则应为《陕军东征》。

③④⑤⑥韩小蕙《作家不可以说谎——高建群〈“陕军东征”说法由来〉纠谬》1998年11 月20日《陕西日报》。

⑦韩小蕙《90年代散文中的八个问题》(2000-01-27《文学自由谈》)再次震动文坛,荣获首届冰心散文理论奖。

⑧⑨高建群《野夫怒见不平处 磨损胸中万古刀——答韩小蕙女士》1998年11月27日《陕西日报·文化景观》。

⑩程海《不请自答——答〈作家不可以说谎〉作者》1998年12月11日《陕西日报·文化景观》。

⑪程海《陕军东征:往事备忘录》陕西日报/2013 年/6 月/25 日/第 013 版文化周刊。

⑫载《文艺评论》1998/3。

⑬载《人文杂志》1993年第5期。

⑭苏震亚《中国文坛的韩小蕙》,载《时代文学》2009年11月15。

⑮韩小蕙《我与名家交往》 http://vip.du8.com/books/sep4u9y/1.shtml。

⑯⑲雷达《第三次高潮——90年代长篇小说述要》,载《小说评论》2001年5月15日。

⑰《三里湾》《六十年的变迁》《死水微澜》《大波》(修订本)《小城春秋》《红旗谱》《三家巷》《青春之歌》《红日》《林海雪原》《香飘四季》《风雨桐江》《山乡巨变》《我们播种爱情》《在茫茫的草原上》《辛俊地》《苦菜花》《草原烽火》《上海的早晨》《野火春风斗古城》《红岩》《创业史》《烈火金钢》《敌后武工队》《战斗的青春》《李自成 (第一部)》《风雪》《艳阳天》《欧阳海之歌》等等。

⑱《东方》《将军吟》《芙蓉镇》《冬天里的春天》《许茂和他的女儿们》《沉重的翅膀》《黄河东流去》《钟鼓楼》《洗澡》《活动变人形》《玫瑰门》《浮躁》《古船》《少年天子》《平凡的世界》《红高梁家族》等等。

⑳孙豹隐《繁荣陕西 长篇小说创作放谈》,载《小说评论》1995年12月15日。

㉑㉙㉜㊳㊴《寻找属于自己的句子 〈白鹿原〉创作手记》第2页,第150-151页,第4页,第200页,第4页,上海文艺出版社,2009年8月。

㉒雷涛《不仅仅是悲伤》,载《延河》2003年01月15日。

㉓“一九八八年五月二十五日这个日子我却一直没能忘记——我正是在这一天最后完成了《平凡的世界》的全部创作。 ”《早晨从中午开始——〈平凡的世界〉创作随笔》。

㉔㉕㊵㊶《陕军东征小说佳作纵览》白烨、白描编选 北京华夏出版社1995,第5页,第272-273页,第5页,第272页。

㉖杨梅霞《多种文化背景下的高建群小说创作》[D]陕西师范大学硕士论文,赵学勇指导,第9页,2012年5月1日。

㉗《延河》1985年第7期载《漆彩》,《延河》1986年第6期刊登胡采的评论文章《诗情、哲理相结合——读程海〈漆彩〉》。

㉘见1986年《延河》第4期。

㉚1992年9月何启治改任人民文学出版社主管当代文学一、二编辑室的副总编辑。参看网站:http://www.360doc.com/con tent/12/0602/14/19446_215409059.shtml《何启治:从《古船》到《白鹿原》》(《漓江》1997年1期)。

㉛《文艺报》1993年9月4日头版《陕西纪念胡采文学活动60周年》“他组织作协读书班,让作家读中外名著,贾平凹、京夫、李凤杰曾是读书班的学员。他又组织作协成立了’‘笔耕’组,其成员王愚、肖云儒、刘建军、畅广元、陈孝英、李易、费炳勋、薛迪之、孙豹隐等已成为陕西一支重要评论力量。”

㉝李继凯《秦地小说与三秦文化》湖南教育出版社出版1997年12月86页。

㉞路遥《早晨从中午开始》,“这次,我在中国的长卷作品中重点研读《红楼梦》和《创业史》。这是我第三次阅读《红楼梦》,第七次阅读《创业史》。”

㉟参见陈忠实《寻找属于自己的句子 〈白鹿原〉创作手记》第90-103页,上海文艺出版社,2009年8月,白海君《沉痛的剥离——论白鹿原的诞生》。

㊱《1993:文学的转型与突变》王艳荣2013.06中国社会科学出版社第101页。

㊲高建群:《人与事》,见《匈奴和匈奴以外》128页,陕西人民教育出版社,1994,转引自张志忠《陕军东征:从哪里来,到哪里去?》。

㊷《骚土》的出版也是90年代值得研究的一个现象。“1991年春节,借进京探亲机会,抱《骚土》稿,频频出入于京城几家大的出版社,也探访过个别著名作家,但都没有结果。”“1993年春,将书稿以低廉价格卖断与书商。是年冬,《骚土》由书商操作出版。污秽的封面和删节使《骚土》陷入不堪之境。作者看过书样,跪倒在地痛哭失声。”见老村,《骚土》贵州人民出版社,2011年4月。

㊸㊾白烨《作为文学、文化现象的“陕军东征”》,载《小说评论》1994年8月15日。

㊹“‘陕军东征’感到最兴奋的是评论家,《废都》让评论家也过了一把瘾。”《陕军东征:从哪里来,到哪里去?》,见张志忠《1993:世纪末的喧哗》。

㊺五湖《也炒“陕军东征”》,载《小说评论》1994-02-15 。

㊻武宝瑞《无奈的流浪、痛苦的回归——从“陕军”的近作看当代作家的自主意识》,载《中国人民大学学报》1995年9月16日。

㊼邓福田《九十年代文学中的新保守主义现象》,载河池师专学报(社会科学版)1997年11月15日。

㊽黄洪旺《论“陕军东征”的艺术特征与追求》,载福建论坛(文史哲)1998年8月15日。

㊿五湖《也炒“陕军东征”》载《小说评论》1994年02月15日。