梦中的乡戏

杨鲲峰

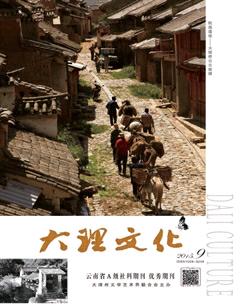

在我小的时候,我们凤羽老家每逢过年过节、婚丧嫁娶、祝寿竖房或是庙会迎神、添丁取名,都要组织演上一两场乡戏,特别是春节过的时候,整个凤羽坝子中村村唱戏,一唱就是三天五日,那种热闹和开心的场景,叫人无法忘记。

过春节时,凤羽人爱说“村子里唱戏热热闹闹,不唱戏冷冷清清”。此话不假。但是,乡亲们不甘心枯燥无味地过日子,特别是那些青春焕发的大哥大姐们。

凤羽唱戏历史较为久远,父老乡亲对这些戏曲耳熟能详,戏中忠孝节义、惩恶扬善、扶贫济困的思想和寓教于乐的表演形式深受当地百姓的欢迎。文武百官、青衣花旦、忠良奸佞、国事家事,在小小的戏台上得到淋漓尽致的演绎。戏台小天地,人生大舞台。那委婉缠绵的韵味,那浓郁的生活气息,让乡亲们听得如痴如醉。或高亢或婉转的唱腔,在掺着泥香味儿的乡间空气里久久回荡。人们在古老淳朴的乡戏中获得情感的熏陶和道德的升华,感受浓浓的乡土氛围和暖暖的人间亲情。

记得我八九岁的时候,父亲总会牵着我肉乎乎的小手,穿过大半个村子,对那座和村子一起长大的戏台踞脚张望。

记忆里最厚重的大戏台是用大石块砌成的,灰白的色调干净而古朴。过去,按照唱戏重在娱神祈福的说法,春节唱戏一般都在各村寺宇的戏台上,但有的村因为庙宇离村子远,为了方便热闹,也会把戏台搭在村口公房前古榕树旁搭有秋千的空地上,随着戏台上传来的唱段,榕树的枝娅碰碎了一地的月光和斑驳的叶影。

为了镇台、驱邪、祈福,大年三十晚上先要唱三出首,所以,戏台的搭建和装饰都要在这天完成。装饰时,戏台上插有松柏、彩旗,挂着灯笼,扎着牌坊,台中摆八仙桌,正墙挂彩绣吉祥图,门头书“共乐春台”,舞台陈设古色古香。

台前左右两侧还写有:

富贵荣华假排场一时快乐

忠孝节义大文章万古馨香

霎时间千古事业

方寸地万里江山

妙趣横生的对联,充满着浓浓的节日气氛。为了避免唱戏过程中出现跌打损伤意外,三十晚上开台前,所有演职人员先在戏班头的带领下举行接戏神、敬戏神仪式,之后才开始第一场三出首。三出首先开场登台的是财神,跳财神的人必须是村子里年寿最高,而且是子孙满堂的双福男性老人。

戏台早就搭起,孩子们晚饭都来不及吃,带着小木凳早早地占据了位置。戏班头来到台前,点起香烛,在轻飘曼舞的香雾中双手合十,开始念念有词。台下的人们神情肃然,眼也不眨地盯着唱戏的人,平常东追西逐闹翻了天的孩子们此刻也不出声了,好奇地看看唱戏的人,又看看一旁的大人,虽不知道唱戏的人念的什么,但知道那是最神秘的时刻。

春节唱戏,村子里白天夜晚都能听到阵阵鼓乐的吹打声,村头村尾总会看见有说有笑的人群。一切都静了下来,只有唱戏的人抑扬顿挫的声音在山谷间回荡,清晰而朦胧,庄严而肃穆。一炷香过去,唱戏的人终于放下合起的双手,人们长吁了一口气,心也才踏实下来,不再担心野鬼来作怪。

开演时,黑脸长须的财神手持财神棍、脚踩大黑虎,在由两个小孙子扮成的招财童子扶护下,威风凛凛地端坐在戏台正中架在八仙桌上的太师椅上。待戏头抱着大公鸡叩首、点血、念完开光咒词,并大喊三遍“恭请大圣开金口”后,财神便大吼三声,接着以赠诗、说唱的形式为全村百姓“赐财气”。此后,再由魁星“赐文气”、“赐福气”、“赐太平”。

春节唱戏有一定的规矩,那就是三十晚上唱完三出首后,大年初一开始才演唱折子戏。各村常唱的传统戏曲有:《火烧磨房》、《血汗衫》、《南季子会大哥》、《十五贯》、《访白袍》、《崔文瑞砍柴》、《打渔杀家》、《打瓜招亲》、《黄飞虎反五关》、《八十三万下江南》、《牛皋扯旨》、《四郎探母》、《竹林拾子》等,戏中人物分生、旦、净、丑,脸谱用红、黄、蓝、黑、白。由于戏台只能男人上,因而戏中还有一些男扮女装的戏。

当然,最能营造热闹气氛,而且最开心、最有收获的要数各家的小孩。因为只要村子里唱戏,三亲六戚会来看戏,唱戏那几天,大人忙着在家做饭,小孩子的任务就是到戏台前寻找来看戏的亲戚,殷勤地给他们抬去板凳,到吃饭时把亲戚喊回家吃饭,给来村子里做买卖的亲戚送饭,然后,就会得到亲戚们给的许多压岁钱,任意去买自己喜欢吃和喜欢玩的东西。

祭典结束,锣鼓响起,接着便是一场又一场唱也唱不完的古戏……那些耳熟能详的古戏,大人们依旧看得津津有味,孩子们要费力地站在小板凳上方可看见半个人头,但这并没有削弱他们看戏的兴头。

另外为了维持秩序,保证演出顺利进行,唱戏时常设一个管台,习惯上手持一把荨麻,专门威慑常爬到戏台上调皮捣蛋的小孩。一些更小的孩子则干脆骑在大人的头上,鹤立鸡群,得意地四处张望。孩子们最爱看的是《武松打虎》,武松手起棍落,吊额大虎便乖乖趴下了,武松成了孩子们最崇拜的英雄。夜色中传来戏子咿咿呀呀的歌唱、叮叮当当的鼓钹,还有二胡悠长的吟唱,有的孩子早在母亲的怀抱中甜甜地熟睡了,台上打雷般的锣鼓也休想惊醒他们。

每天演完戏后,还会安排唱一些杂戏。杂戏中花脸丑角风趣诙谐、逗人笑乐,唱腔自由、语言通俗,内容即兴编演、贴近生活,形式灵活,轻松愉悦,观众非常喜欢看。最后散场了,大人们点起散发着松香的火把,抱着孩子一路叫喊着“石伢子、狗伢子回家了”。只有不停地叫着,才能使孩子不受到意外的惊吓。田垄上,山林里,点点星火在游走,渐渐隐没在寂静的角角落落。

邻村唱戏我们也常常跑去看,有一回,相隔数里的村庄来了戏班子,戏台前人头黑压压的,我们只能站在山坡上看,正赶上穆桂英出场,头戴野雉羽毛帽,英姿飒飒地连翻了几个跟头,大家便禁不住大声喝彩,那是戏的高潮。

唱戏时,戏台上还有一个拿着戏本躲着给演员提说唱台词和动作的人(白族话叫“西嬷”)。由于台上台下的鼓乐声和说笑声以及演员着慌等因素,有的演员会因一时忘记或听不清所提的台词而闹出笑话:有个提戏的人提戏时怕台下观众看见,只得手拿戏本卧在戏台上提戏,不料被唱戏的人踩了一下大拇指,不由发出:“哎哟,你踩着我的大拇指了。”唱戏的人误听成是所提的台词,便照着说了出去。

有一次,有位唱戏的演员在下场时忘了应完成的动作,提戏的人小声提醒说:“先抖马鞭,看台亮相,再舞动关刀,踢上两脚下场。”

那位唱戏的演员照样以为是台词,照着把原话大声喊了出来:“先抖马鞭,看台亮相,再舞动关刀,踢上两脚下场。”

结果把台下看戏的观众笑得眼泪花也笑出来。这些笑话不管在当时还是此后提及,都在生活中增添了许多乐趣。不过,也有些经常唱戏的人台上经验丰富,唱戏时常常会见景生情、随机应变。

又有一次,一位演张飞的演员,因来不及吃饭带了个馒头就赶去台后化妆,化好妆候场时肚子有点饿,为了吃东西方便又把挂在嘴巴上的戏胡子摘了下来,正吃着馒头的时候,不料突然听见戏头喊:“张飞上场!”

那演员便扔了馒头操起武器赶紧登台上场。

台上扮演马超的演员发现“张飞”忘挂了胡子,便故意大声喝问:“胡子都不长,来者何人,还不快给我,通名报姓。”

说话间还连忙给对方递了个眼神。

那位饰“张飞”的演员意识到上场急了没挂胡子,赶忙急中生智回道:“我乃张飞之子张苞是也!”

对方听懂了意思,接着大声叫道:“我马超不杀无名小将,快去叫张飞前来与我大战三百回合!”

扮演张飞的演员顺水推舟,乘机下场戴上戏胡子后转身冲上场,并大声叫道:“马超休要逞能,张飞翼德来也。”

两人心知肚明,顺顺当当地把戏演了下去,让人看不出任何破绽。

还有个演员,正在台上唱戏时,台下有人用白族话喊他说:“猪在谷田里吃你家的蚕豆。”

那演员听到后,便用白族话唱腔回唱:“我家谷田里猪吃豆,管它吃豆不吃豆,猪吃蚕豆且别管,我唱戏要紧。”

类似的现场回唱入戏人情,自然灰谐,举不胜举。听村里人说还有人挑水时因为看戏时被戏情迷住,忘了家中锅里还蒸着饭,烧通了锅底。有乡戏点缀的岁月,生活有滋有味。

在凤羽上了年纪的人很多都是忠实的戏迷,对戏中的唱词早已熟记于心。戏台上某个角色唱词错误,也逃不过他们敏锐的耳朵。他们不时还会交流一下对某角色的看法,谁的嗓子好、唱得好,都评头论足,讲出个子丑寅卯。

莫名其妙的戏词对年轻人吸引力不大。他们往往到戏场上转悠两圈儿就使个眼神,约出心爱的姑娘,趁着夜色钻进村后的小树林或麦秸垛里卿卿我我去了。

戏台里最活跃的是孩子们。他们不是拱在戏台下面玩猫儿钻洞的游戏,就是你争我抢地爬到后台看演员们化妆,要么就是一大群疯了似的在台子后面的草垛上上蹿下跳。村边的榕树上,偶一抬头,就看见手脚麻利的顽童爬到树上,坐在枝杈儿上晃着双腿,一副悠然自得的神态。

演戏的那些日子,村里村外都洋溢着喜庆的节日气氛,锣鼓喧天、鞭炮阵阵,有的家门口还挂起了大红灯笼,有点过年的味道。乡亲们还会邀请十里八村的亲戚朋友过来看戏,村口常常出现三三两两结伴而行的外村戏迷。

除了唱年戏外,无独有偶,在素有“文墨之乡”美誉的凤羽,还盛行着一种白族吹吹腔形式的板凳戏。演唱腔调均为传统白族吹吹腔的曲牌。独具特色,广为流传。

凤羽还有一种板凳戏,当地人又叫作火塘戏或者地戏,通常在结婚正喜、竖柱上梁的前一天晚上和火把节的当天晚上举行,喜事叫“闹棚”,丧事日“闹丧”,竖房称“压地”,以此来增加喜庆喜氛。

板凳戏不搭戏台、不穿戏服,不需演员、戏本和导具,也不画脸谱,到时吃过晚饭,夜幕降临,办喜事家的院子里张灯结彩、喜气洋洋,专门从腊平或大松甸请来的唢呐师傅、鼓乐手,以及村子里的戏班子、前来贺喜的亲朋好友,围坐在东家堂屋中的栗炭火盆四周的二人凳上,地八仙桌上摆满了水果糖、大麦酒、葵花籽、香烟、糕点、水果,人们边吃边喝边唱戏,热闹非凡。

板凳戏过程相对固定,大致分为两个阶段。都是即兴演唱,因此贺诗、唱词及道白的内容随喜事及东家家庭情况而定。有句话说:“一个唢呐一场戏”,第一阶段开始先由唢呐吹奏《大摆队伍》、《三盘鼓》,然后唱三出首,即:先财神,后魁星,再赐福。待主持人一声“有请大帅开金口”和一阵热烈的唢呐和锣鼓声之后,村中德高望重、夫妻偕在的长者充当财神。

财神开场先贺诗:

吾乃财神老爷,今日前来庆贺。

天启三阳开泰,地肥五谷丰登。

农耕三春花柳,财发万万金。

众人齐呼:好!好!谢金口!

贺诗完毕,又是一阵唢呐和锣鼓声,财神接唱:

霹雳财神下九关,家住四川峨眉山,身跨黑虎随风舞,手执钢鞭广招财。二十四颗定海珠,手执金鞭壮帝都,财源是我天下有,先皇得道古今无。

旁白:吾当黑虎玄堂赵公大元帅财神老爷,奉了玉帝敕旨巡查四大部州,东有东圣神州,南有南善部州,西有西合牛州,北有北极庐州。今有云南省大理州洱源县凤羽镇××村×姓弟子红鸾天喜,吾当上奉玉旨、下至凡尘,一来庆祝,二来贺喜,跨黑虎按落云端一看,来此便是喜溢堂前,只见×姓弟子诚心默祝,感动天庭,善有千般,恶无半点,香烟缥渺,灯烛辉煌,好一个喜气洋洋矣!观景已毕,吾当与×姓弟子庆贺一番:但愿为士者名登金榜,为农者五谷丰登,为工者日新月异,为商者财发万万金。庆贺已毕,待吾神与×姓弟子镇压一番,如有魑魅魍魉者,有堂归堂,有殿归殿,无堂无殿,各散虚空,如有扰乱此地者,吾当用金鞭诛之。镇压已毕,待吾神为×姓弟子打开财门,财门已经打开,但愿老者增福寿,少者保安康,吾神到此地,永保大吉昌。

恐君不信,有诗为证(唱):

吾当本是镇财神,上奉玉旨下凡尘,跨动黑虎随风去,喜见人间好光景。黑盔黑甲亮莹莹,左踏金来右踏银,打开金银宝藏库,赐下满斗金和银。

唱完后又旁白:

诗已献上,待吾跨动黑虎,回天宫交旨。

财神唱完后,紧接着依次便是魁星和赐福接唱。其间除了前后的贺诗和唱词根据各自角色、身份略有变化外,中间的道白部分与财神大同小异。

魁星由村中年事较高、知书识理的人来唱。

魁星开场贺诗:

吾乃魁星射斗,今日前来庆贺。

天上星斗拱月,地上人文荟萃。

敢与李杜比美,勤奋出天才。

接唱:

魁光灿烂下凡尘,手提珠笔点化人,正月十五元宵会,文武榜上早提名。笔点文章先点德,首量阴功后量才,鳌鱼一起千山动,一枝彩笔点三元。身驾祥云到人间,文韬武略志在天,文能兴邦强国盛,武保社稷定乾坤。青脸红发是魔王,腹内文章用斗量,今日吾神来点额,状元榜眼探花郎。

唱完后旁白:

诗已献上,待吾跨动鳌鱼,回天宫交旨。

魁星唱完后,由处世公道、修养良好的人唱赐福。

赐福开场贺诗:

吾乃天官赐福,今日前来庆贺。

天空红霞万朵,地上五彩缤纷。

人间吉祥如意,幸福万万年。

接唱:

上元一品赐福天,中元二品道法来,三元三品三大帝,福禄寿喜万年春。南极宫中一老仙,身跨白鹤下云端,但愿人间多福寿,百世荣昌代代传。五福之中寿为先,荣华富贵喜气添,今日吾神来赐福,全家安康乐天伦。上帝不昧长庚星,赐与凡间积善人,三星挂在中堂上,天赐双双玉麒麟。

唱完后旁白:

诗已献上,童儿,摆驾回宫交旨。

其间,不管是谁唱完,在场的观众都齐呼“好!”“好!”。

三出首唱毕,则进入第二个轮唱阶段。所唱内容有《红鸾天喜》、《八喜庆喜》等等不一,唱板以一字腔、高腔、老汉腔为主,也有滇戏、京戏等,均以唢呐《三盘鼓》等曲牌伴奏。而唱词为即兴拈来,针对东家实际,都是庆贺道喜之词,结尾往往是“东边一朵彩云开,西边一朵彩云来,两朵祥云结成对,福寿万万年。”

在农村,起房盖屋和婚姻一样也是家中大喜事,在凤羽,不管是哪家盖新房,必定在上梁竖柱的前天晚上在新房地基的正堂里举行板凳戏,以此来庆贺和压地驱邪,以求造主康泰平安。

除了上述的办喜事,竖新房外,每年的火把节,村中添丁生子的人家在火把节的夜晚召邀村中的戏班子在火把下唱板凳戏,以示庆贺村中人丁发旺,乞求五谷丰登。

另外在凤羽,上年纪的人去世称为“白喜事”。因此,在出殡前一天的晚上,仍要在灵堂唱板凳戏“闹丧”一直到深夜。虽然尽管说是“白喜事”,但不管去世者年岁有多高,必竞从此阴阳两隔,家人及亲友都含悲伤难过之情。为此,板凳戏以《闹丧调》为主,所唱内容有颂扬逝者美德,有赞东家子孝孙贤,也有安慰逝者入土为安、早日转世出生,唱词不如红喜事华美,但言简意赅,朴实而又富有哲理,自然也少不了抒发惜别悲伤之情。

凤羽乡戏源远流长,世代相传,其内容丰富多彩,形式活泼自由。唱戏除了具有娱神娱人、祈福纳祥的功用外,还能增强节庆气氛、有益身心健康,给人们留下美好的回忆,是家乡群众生活中不可缺少的精神食粮。

编辑手记:

洱源凤羽乡戏,这一独特的乡俗文化曾经为我们展现了当地白族人浓郁的民族特色与古朴的民族风情,成为当地厚重文化积淀不可或缺的主要部分。遗憾的是,那些美丽的乡俗因为时代的变迁而消失,这种消失虽然是一个渐行渐远的过程,但却是令人惋惜的痛失。