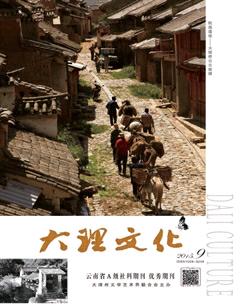

“火焰山”下话温泉

李友文

以温泉之乡享誉滇西的洱源,是一个地热资源极其丰富、温泉遍布四面八方的地方。县城茈碧湖镇是人们早已熟知的热水城,穿街过巷的是纵横交织的温泉沟。九气台温泉早已让明代大旅行家徐霞客迷醉。北二里的江干村温泉如今已开发成誉满全滇的“大理地热国”。县城南不远,右所镇的下山口温泉,早已成为澡客盈门的温泉度假区。右所西湖西南岸,还有因古老温泉得名的“温水村”……这里,要说的是县城东北三营镇和牛街乡镜内,南北连片、东西伸延的星罗棋布的温泉片区——在滇西,乃至全省地热史上,因钻探而喷涌出百余米高水柱的温泉奇观,足见这个温泉片区地热资源的丰富。让我们先从一个既十分响亮又颇具神秘色彩的地点说起,它就是士登村南的“火焰山”!

三营镇士登村东南的坡地上,突兀闪现一巨大岩石结构的山包,千年茶马古道出三营街绕山包北上,沿山包的岩层间长年腾升着燎人的热气,气雾氤氲笼罩住大半山体,远望尤如一座火烟弥漫的山峦。准定是古人风趣之故,索性将眼前的火烟山附会为唐僧取经路上的“火焰山”:离此山包不远的温泉湿地间,有一眼白族人称“麦是少”(汉语为马尿)的泉眼,也让古人附会为唐僧路过此地,白龙马陷入热腾腾泥淖中,吓出一泡尿来形成的,火焰山除去“火山”雅号外,还是座神话诱人的山呢。

因绕山岩石缝隙的热量,路人光脚踱过还烫脚板,旧社会流浪的穷人常在山脚搭棚歇息,过冬取暖。地表如此,地下涌动的热力资源的丰富便不言而喻了。不然,上世纪70年代初,中科院地球物理所怎么会还配备吉普车,让轻车熟路的洱源籍张道宗研究员每周一次到这片区测量取水样呢?

前言涉及滚水喷射起100余米水柱的事,就发生在上世纪90年代初,国家物探部门在山北约30米的台地上钻探,井深至270多米时蓦然井喷,一声雷鸣巨响冲天而起,冒起一团五层楼高的白气,继而飚升一股100多米高水柱,直冲云天。惊奇的景观、哗哗吼叫的水声引来了劳作的、邻近村庄的围观者,不远的国道上停满围观人的车辆,一时盛况空前,就连西藏羊八井的地热专家也直飞丽江,应邀前来评估。

而“火焰(烟)山”其实是个汉语地名。因从东山俯视,或从西南仰望,白族乡亲们却称它为“川快”(已婚白族妇女的发髻),把山包西北的热水塘昵称为“川高务(高务即白语脚下)”,用亲切形象又逼真的见甲不见乙的“借喻”修辞法,用地点名代替热水塘原名了。

让我们从“川高务”开头,把这一温泉片区的泉眼——即乡亲称的热水塘逐一简介。

火焰山南、北大塘

火焰山南大塘,位于214国道西侧,于南面村镇的人近便。当初,冒水花的泉眼边有沙石场地,洗衣石板环绕,火焰居民组、三营镇及南方村落乡亲,因北塘冼衣池边人多拥挤,常在南塘边清洗衣物家具。此塘为多股温泉出地表汇集,水位虽浅,水温却跟北大塘相当,水量也充足,终日有人在塘边忙碌着。

上世纪五十年代初,塘西坝心的白土营(今名文士)村,苦于望滚泉漫淌用不上,村民便挖沟埋瓦筒子,把温泉引至离塘二里外的村外,砌水塘,建浴室,让本村和西田坝乡亲用水方便,终结了看见火焰山却用不上火焰山水的历史。如今,南塘因劳改农场扩建,被高墙围入院内,扩建成农场浴室。农场撤并后交回县里,由县乡镇企业局转包给个体商家经营,直至新世纪初,被商家开发为有停车位的“火焰山温泉度假酒店”,南大塘已为酒店专用。

2015年4月18日,兴许酒店要扩大温泉泳池水量,请钻工打钻,惹怒了地下“热水龙”,哗啦一声滚泉喷涌,银亮水柱冲天100米,气势空前,隆隆喷射声远播数里,连214线近100米路面都被水雾淋湿。直到4月22日才请专业技师,用钢构件封堵了喷口。

说过南大塘,往北行100米,214线西侧人声喧哗的气雾下,便是最早建设的北大塘。

被士登村祖先昵称作“川高务”的北大塘,因多眼滚泉涌水,水量十分充沛,古辈人便用石条、石板砌就石屋保护,三方密封,仅西向石屋敞口取水。石屋塘水注入北方敞口方水池,水池水顺石砌水沟淌进西北方丈八之广的矩形洗衣池。池周石板地上砌有石墩、捶衣石。这里,因村人近千,水沛地宽,士登和外村妇女洗衣濯器,整日人声鼎沸,笑语连天,啪啪脆响的捶棒声不绝于耳。

尤其逢年过节时或镇街天,被捆绑的肥猪挣扎声令人刺耳,远播不歇。烫褪肥猪的人们忙如飞火,催赶不叠。

北大塘外有一条穿田而过的热水沟,因温高水急,在田坝间腾起一条两里长的气雾的“龙”久久不散,与平畴绿野相映成趣,引起老少和路人驻足观赏,流连忘返。

“春水”塘

春水塘位于北大塘东北不远,现为大丽高速上214线行车连接点。过去,因这里遍地涌现大大小小的泉眼,地面终年绿草如茵,形成温泉湿地,广及十亩,是神奇而又古老的温泉文化的策源地之一,“春水”正是从湿地间的泉眼涌出来,而且逢年一度应农历节气地涌出,就那么10天左右便干涸了。

春水,不仅民间流传着唐僧白马误闯泥淖而吓出一泡神尿之说,士登村一代代祖先都活灵活现地描绘着它的神效。在《康熙鹤庆府志》二十三卷“占迹名景”篇中,该志书总纂士登人康熙戊子(公元1708年)举人李倬云是如此记述的:“春水,在观音山莲花寨(士登村)之南,立夏前三日出,后七日止,水无定所。每出时地中鹿鹿有声,士人循其声掘之。走夷方者饮之不染瘴疠,患瘴疠者饮之立除,外境人尤效。数日内鹦鹉斑鸠数百,群飞来饮,水涸而去。”

也许,今人会生疑:春水真那么神奇吗?当今年届八旬的士登人记忆犹新,从蹒跚学步直至大跃进的1958年——这片湿地被大理亚麻厂辟建成泡亚麻热水池之前,当年学步的人们或追着大人,或结伴前往围观注目泉眼边,蹲着耐心抢舀春水,舀水进小土瓶或茶缸中,调少许花椒盐粉,边嘬饮边饱嗝连天,欣喜若狂地在延续着这种神奇古老的水疗文化。附近村庄的人也结伴来舀“春水”当药饮呢。

“春水”饮时确有一股子腥味,人们便认定:不是仙马尿(乡亲白语叫:麦是少)哪来的腥味呢?长大后想想:泉眼周边全是乌黑色胶泥,那灰白色的“麦是少”(仙马尿)从泥缝间钻上来,准定是黑胶泥特具的腥气罢了。

令人不得不记下它来的重要原因之一是自大跃进以后,这里瓦窑、石灰窑频频扩展,地貌全非,绿茵不再,只好用文字把春水留于记忆中了。

小龙塘温泉

小龙塘位于北大塘西不远的田野间,相距也只200米,田间有块光洁石板地与出家户的石板路相连,就在靠塘居家门前。因涌泉徐缓,水尤清澈,水温仅45摄氏度左右,水性温和,常常被田间劳碌乡亲即舀即饮,水质略带一股淡淡硫磺味。舀桶水在石板外围冲泥土、濯足也挺舒爽,得名“小龙塘”。

塘为四方形,水深米许,顶上古人盖有一方形亭檐式石屋,除北方取水口,均被石墙封护,保温和防尘的效果显著,颇具古老石建筑的风貌。因亭顶可放衣物、可挂挑水担勾,且年岁久远,亭顶的石盖早已被磨得光溜溜的。

小龙塘因水质好、水温和,终日有老人和孩子热闹着,甚至因担水人过多而在塘边排队。

建国之初,士登人曾在塘西南建一瓦屋浴室,老人们常带儿孙人塘戏水,妇女白天洗好衣物也入浴,夜间才归男人们使用。塘明摆门前村边,空闲着也可惜,一直澡客盈门。只因澡塘低凹,塘水难排尽,性急澡客不得不用洗脸盆和水瓢戽水出塘。历经30余年后忍痛拆除。

可爱的小龙塘给村民带来了生活的方便,也为人们带来不少的苦恼,由于人人饮、天天饮着带硫香的温水,天长日久便“氟中毒”——老老小小的牙齿都呈淡黄、土黄、黑黄,外村人说士登人把“籍贯”标明在牙齿上,直令人哑口无言。幸好,建国后医药事业发展快,年轻人饮小龙水锐减,特别是改革开放后,山泉水引入家户,50岁以下的人牙齿都雪白如玉,让人看不到“籍贯”了。

云龙西塘

云龙西塘在士登村北200米,那里地势低凹,地皮低于214国道。此塘地处国道东侧不远,与川高务热水塘隔村相望。

何谓云龙西呢?这是汉语称呼,祖先传达给士登儿孙的名字叫武努赛(武努即云龙或云彩;赛即西),白语受众不广,汉语表述为云龙西。

其原因是北方不远的温泉群飘来的氤氲热气与此塘腾腾飚升的热气融汇于塘东100米古道上方的山腰,被南方不远的峡谷中涌来的冷气流托举,妙曼如龙,经久不散,形成一道温泉创造的美妙景观,赢得云龙西美名。此塘特点为环境幽静,水量充沛,温高及90摄氏度,能把饲料中的豆、黍面烫至浆糊生香状,担水调畜食乡人连贯于弯弯田埂上,终日趋之若鹜。

古老的水塘与小龙塘的造型,几乎为古代同一石匠所为,两塘覆顶的挑檐石亭盖顶几乎别无二致。塘南侧有石铺场地宽敞光洁,石亭的围墙为石砌,东西向敞口取水:塘水盈溢时顺南水道排入洗衣池和洗涤家具池,池上有石板桥供洗、捶衣物用;有石墩供人坐。水位高于农田,长年场地如洗,颇受众人青睐。

祛风塘

祛风塘与云龙西塘相距仅200米,位于214线东侧山下,滚滚南去的跃进河西侧,是牛街石碑村最古老的热水塘,还是三营、牛街坝子上最悠久的露天洗澡塘。

相传,早在六诏之一的施浪诏初始时(约公元650年),将士出征归来或演兵操练毕,都按长官指令,轮流入祛风塘洗征尘、疗战伤。因此石砌澡塘周围,便由其时主事地方官和塘边烧瓦的老板一起,筑一圈八尺高土墙围护,既为塘挡风保温,又保住文明时风和浴人尊严。当地民众则在诏军外出或演兵时沐浴或取水,乡人称它为“兵塘”。

祛风塘最早亦如火焰山塘被昵称作“川高务”一样,乡亲都称它为瓦窑边塘。显然因水质富硫、锌等多种矿物及微量元素,又贴近山脚的茶马古道,白天,乡人取塘水就地或担回家使用,入夜,沿古道山野开烧的马仔们,也长夜热闹池中,堪称地热利用率最高的温泉。又因此泉水不仅舒经活络,还为八方澡客治愈了皮肤病,人们便称这澡塘为“盖腰来”(汉语:医治小疔疮的澡塘)。

合作化后,管理区或生产大队又组织群众对热水塘、澡塘连续多次改扩建,社员出力,瓦窑献砖瓦。把露天改成瓦屋盖顶,还在老塘西侧盖起钢混平顶屋大塘,平顶屋边加盖了澡盆小浴室。老塘入水口空地辟作小院,供值班人住宿,烧茶水、摆棋牌桌供澡客娱乐。

由于此塘在风雨沧桑中,为千万人治愈了风湿关节痛和小疔疮类皮炎,上世纪八十年代扩建时,大理市老朋友们以“大理市老龄委”名义,镌赠一通墨石金字“祛风塘”石牌,镶嵌于老塘墙体上,远播了它活络祛风的美名。

段家温泉

段家温泉又叫菜园里温泉,位于祛风塘北不远,是段姓人家辟出部分园地作地基的。此泉所以出名,原因之一是段家建房挖院墙石脚槽时,挖出大股温泉来,便用砌石脚的石料建水塘、铺井台和沟道,让远离炼渡的街坡乡亲到自家院里取水用。另一重要原因是,段家温泉水温不过40多摄氏度,可洗涤、可饮用,又在牲畜市、乳扇市南侧,街天用水量大,人们比肩继足在温泉边。用水人进出院子无不谢声连连。

已故户主段汝素老奶奶忆及为人供水之事,总是甜滋滋地笑个没完。她佩服老父亲作出“不打围墙也要让赶街人有水用”的主张。此塘实为方园五里内首先建成的家庭温泉,口碑很好。

老街场搬迁至214线西侧新址后,泉边才日显平静,段家老院子也面目一新。可石碑村上街子的老人们还常常念及它:乱世年间,谁敢到炼渡挑热水?抓人、抢人、抓壮丁,白天也不敢出门。张结巴横行,保安团的重机枪架在冈顶,“堂堂堂”在扫射,上街子人家只能钻小巷,弓腰身进段家温泉挑水用……乡人至今还记住它呢。

炼渡温泉

炼渡温泉处村子中心,因村得名。亦因卧虎岗底岩层间多穴涌泉、水量大、开发早、水温高而著称,乡间也有人称卧虎岗温泉的。

此塘除塘底多穴漉漉沸腾起水花外,出水口的热水沟底,一路有多眼滚泉涌出,水温近九十摄氏度,地处牛街的石碑、炼渡、文登三村过往石板大道的“丁”字口,又得益于牛街市场捷径,人户密集和先期辟出的场地宽敞。千多年来,一直是施浪诏故国诸多温泉中,集取水、洗涤、沐浴和烫褪猪、牛、羊的综合性的温泉闹市。难怪清光绪五年(公元1879年)炼渡村举人李翰香老人,就在饱享温泉之福后按捺不住地写下歌咏大美河山的《炼渡温泉赋》:“我思炼渡,有温泉焉,岩蒸白石,水沸青烟,泉之始达,如火如燃,滚滚滔滔,滴滴涓涓,能周万户,不费一钱……”

炼渡热水塘位于“炼渡沐浴室”大院的西山墙西侧,仅盈尺排水沟相连,方形石板地铺平四周,古人用大块青石板覆为屋顶,下边用方石柱支撑,塘上长方体石屋南、北密封,东、西敞口供人们取水,众多舀水人俯身探头,水雾迷眼,热气燎面,轻舀慢注,生怕滚泉溅伤身旁同伴。石屋东西两侧七八人同时舀水,哗啦不住,水声震耳。塘北埋有暗沟,为大塘溢泉的排水通道,与绕场的热水沟相连。每天黎明,绕场的沟边石板地上便腾起一阵阵尖利刺耳的屠户宰猪声,在没有路灯前的千年岁月里,为赶市场商机,连屠户家人主妇都要拎盏小马灯助阵,直至天明日升,场上还有人在褪毛剖猪。

因与三营、牛街两大集市近,也得益于公路连通,炼渡热水塘边还有不少老弱妇孺乘兴加入,把烫褪的猪毛使笤篱捞入畚箕,一箕箕拎回家晾晒,细心分等级理为小扎,旧社会卖给串村的“杂货客”(货郎);建国后,卖给供销社。据热水塘周边好友讲,勤快又有人手的家户,一年交给供销社的猪毛钱能买几套新衣裳、几件毛线衣呢,变废为宝的“捞猪毛”,实为滇西绝无仅有的温泉文化。及至生活初入小康的当今,炼渡热水塘附近,仍有不少人继承着早晚捞猪毛的顺水捞钱的有趣副业。

最后再介绍一下“炼渡淋浴室”。此浴室是古施浪诏辖地最早建起的瓦房围墙,分设男女浴池和若干小间的淋浴室。据传,其时王室和文武官员常在武士侍卫下入浴,三个大路口和浴室门前都站有武士守卫,庶民不得接近,从而留下了“官塘”之名,与祛风塘“兵塘”对应。建国前由炼渡村保甲管理,建国后不久,被国营食堂接管,改革开放后又归炼渡村民组承包营运,除当地人,路过牛街的人都不忘光顾,让温泉日胜一日造福于人们。

温泉浴室一条街

徜徉于牛街214国道两侧的村巷,耳边常常传来院落里老人的喝斥声,警告正在性急楔锄头的孙子:“悠缓点,担心把地皮杵破了,热水飚上来,麻烦!”老人的提醒并非无道理,在沿国道两侧扩展的新街道院落里,不论哪家,请小柴油机钻井工进门钻探,嘭嘭嘭地两根钻杆未到底,滚烫的温泉就会喷上来,因而短短几年功夫,一溜新街两排店铺门里,温泉浴室街花样翻新、设备新时、服务周全的家户浴室,正标新立异地招引着乡人、路人和慕名远至的游客。张家、李家、段家……浴室绵延一里多,造就了省级历史文化名村牛街饮誉全滇的温泉浴室一条街的景观,不足一里的几十家温泉浴室让八方友人在相互交融中澡其身、澡其德、净其心。

以千余年的历史纵观,茶马古道交织点的牛街不仅是坝子上各族同胞的欢乐家园,更是中甸草原的藏胞沿路转经,前往鸡足山朝拜释迦牟尼真传弟子迦叶尊者的朝圣路,年年入冬启程,经牛街前往宾川。改革开放后,转经路上的藏胞接踵而至,牛街温泉浴室家户人满势盛,常常是家人轮换着到牛街避寒、到鸡足山朝圣,让各族儿女在温泉之乡兴盛市情、深化着友情亲情,几近半年时间,来往于新街道的藏胞友人比当地人还多。入夜,主客手挽手、肩并肩,场院明晃晃的电灯下,藏家弦子舞热烈奔放,白族霸王鞭脆响不停,更深人静里,浴室里还吼起“呀啦嗦”,灯下床头藏胞手中佛珠还念数不停……

地热暖人心,温泉涌不尽,“火焰山”引燃的各族儿女共创美好家园的心火,必定能为人们创造更美好更温馨的明天。

编辑手记:

本期“大理旅游”编发的稿子,包括游踪、乡镇、村落和风物,知识性与趣味性俱佳。《大波那龙山寻梦》记述了游览祥云县刘厂镇大波那龙山的过程,是一篇融历史、文化、风俗的好文,大波那是“古白子国”的发源地,这里出土了名震天下的“大波那铜棺”,汉武帝时期“彩云南现”而命名“云南县”的典故即出于此,这篇文章上观天文,下观地理,远思历史,近看山水,纵横开合,收放自如。《晨访波罗寺》一文,清新婉约,随意洒脱,细腻唯美,一如山水之清幽,庙宇之清静。《福地挖色》从一个本乡人的角度,详尽地叙述了洱海东岸小镇挖色的自然景观和历史人文,生动细致准确。乌龙坝是宾川县宾居镇的一个山区村委会,风景绝佳,人迹罕至,村庄如画、水潭如龙、松林蓊郁,是风景游的佳境。《火焰山下话温泉》详尽而生动地描述了洱源县牛街、三营一带自古至今久负盛名的温泉,难得的是其开发的历史与各个温泉的功效都有详尽的考证,是研究大理温泉的重要资料。