坐忘的冥思

——读任净一禅意水墨

于洋

坐忘的冥思

——读任净一禅意水墨

于洋

任子千

字净一,早年皈依、法名悲化,号真如堂主。1963年出生于云南建水。1989年深造于鲁迅美术学院。现居北京,独立艺术家

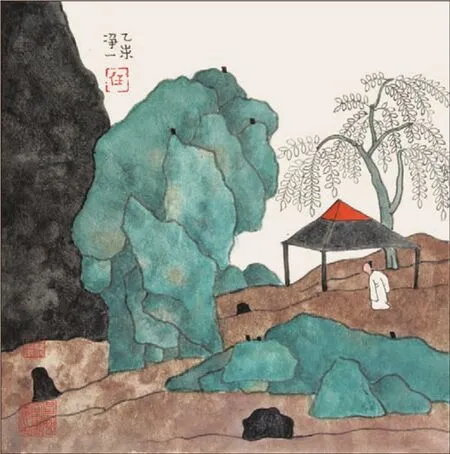

《指言花如梦》34×34cm

《闲游去清坡》34×34cm

《端居溪清澄》34×34cm

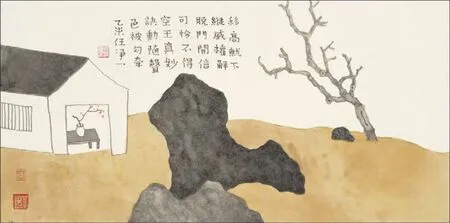

净一兄的画,笔奇、墨浑,常在小方天地中展现盎然兴味,令人过目难忘。其墨戏,常以拙涩清奇的笔意与荒率简括的形象,得四两拨千斤之妙,更在书法绘画、金石篆刻间,寓禅趣文心于诗书画印,参其理,得其乐。

任净一兄本名子千,早年皈依,法名悲化。其身形与性情乃典型之北人南相,书画翰墨之外,平日品酒饮茶,颇有心得,皆于细腻中蕴粗放,兼具江南文人之灵秀气息与东北汉子之粗犷襟怀。这种看似矛盾又默契化合的质素,在其坎坷沉潜的生活经历与踯躅前行的艺术之途中皆有显现。

自古以来,禅者本要求过着一种孤独的生活,乃至断绝尘俗之念。到真正悟道之后,才再面对浮生人世,复得自然活泼的彻悟。但在都市生活中,太多的欲念往往使画者难以达到自我冥想的实践。以画参禅,自唐宋已降,历贯休、巨然至松雪、云林,已经形成了丰厚的文脉积淀;明清之际,石涛以“一画”之精神放笔直扫,以澄明的笔墨写胸中意匠,移性于水山林泉之间。由此,禅画真正成为一种在日常生活中参悟机趣的方式,展现出画者的才情与性灵。

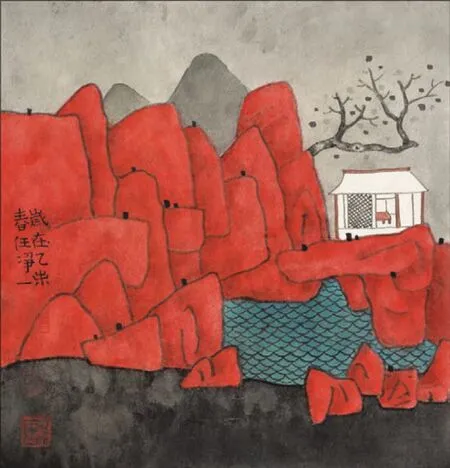

《闲庭雨歇》34×69cm

净一兄的用笔常常显现出恣肆生拙的味道,透着一股天性中的倔强。在生活中,他不畏因幼时小儿麻痹症落下腿脚不便的磨砺与考验,付出了比常人更为坚忍辛劳的努力,也更为深刻地体味到源自生命深处的苦乐。尤其难得的是,他找到了一种抒写方式,以挥笔戏墨解开了愁绪,化开了苦涩,并将其升华为一种执著达观、处惊不变的心态。如他自己所悟出的不断进阶的人生境界,“从看山是山到看山不是山再到看山还是山,其过程有点类似于登山,景物境界一步一移,变化也是无穷无尽。但其殊胜之处也许不仅仅是在看风景,更为重要的是其内在心性的蕴藉与外示的创造天才。”

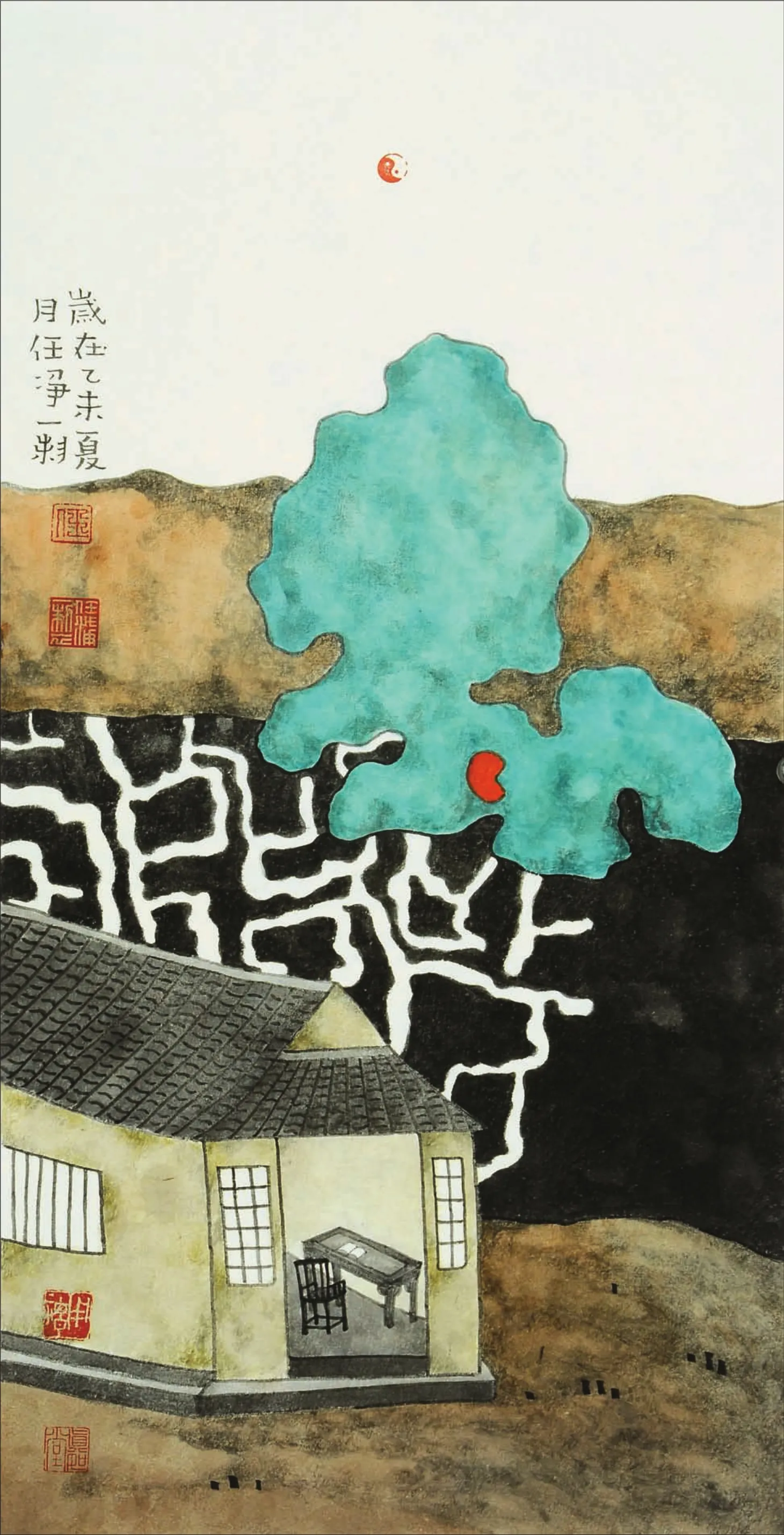

《等闲花中春》 69×34cm

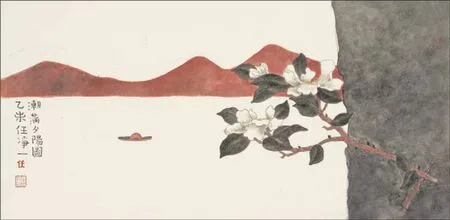

《潮满夕阳图》 69×34cm

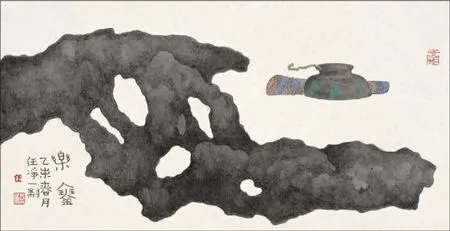

《乐琴》 68×34cm

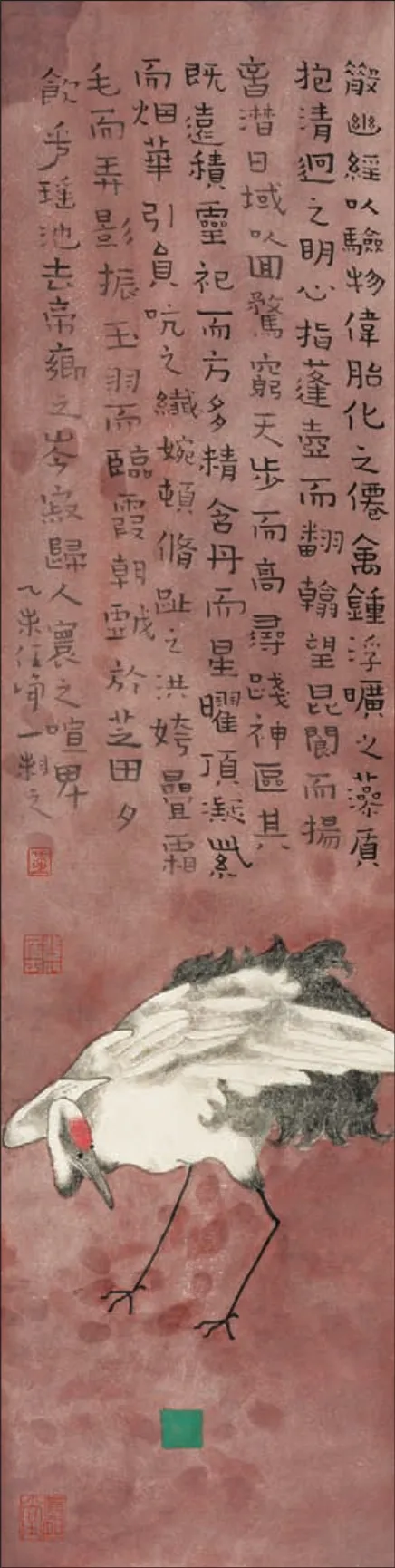

在绘事之路上,他早年从油画创作起步,出入学院之间奠定了扎实的造型能力,也为后来水墨创作中经常运用的形式语言埋下了伏笔。在他从事水墨画创作十余年来,山水、花鸟、人物兼攻,逐渐形成了独特的积墨画法与禅意画风。自古禅画所追求的不均齐、简素、枯高、自然,及其幽玄、脱俗、静寂等特质,在净一兄的作品中皆有展现,并常有自身别具一格的诠释。其山水的章法,小幅常饱和充满,立轴讲求紧凑与疏放相互比照的节奏感,山体结构多取龚贤之意;佛禅人物以战笔写形,运笔滞涩,取梁楷之减笔放逸,贯休之诡谲雄奇;花鸟则多变体于八大、金农,辅以海派的金石味道与浓重色彩。其画中那种以简胜繁、以拙胜巧的智慧,则更多地源自并彰显为一片鲜活的禅机。

正如唐《临济录》对于禅那的描述,禅那总是“活泼泼地、昭昭灵灵地、孤明历历地”显现。在这一角度上,再也没有一种其他的方式,能如绘画一样不立文字、直指人心地寄存并展现那些片刻而逝的禅思。净一兄笔下的形象,无论是钟馗还是罗汉,高士还是老僧,在粗砺与怪诞、疏狂与放达之间,那些禅意人物画实乃其自我心性与趣味的直接写照。就连他笔下的石榴、柿子、莲蓬、瓶花,都以平常心的生动素朴,巧妙弥合了物我的界限,以凝重老辣的用笔与古拙奇崛的造型,摄取了物象的灵趣。

净一兄曾画自己心爱的一把茶壶,如描绘一位高山流水之知己,落笔滞涩、沉静却有滋有味。在其题跋中尝引志公禅师“十二时辰颂”中的一句,于我心有戚戚:

阳焰空花不肯抛,作意修行转辛苦。

不曾迷,莫求悟,任尔朝阳几回暮。

有相身中无相身,无明路上无生路。

《堂前无事》 金卡扇面 60×40cm

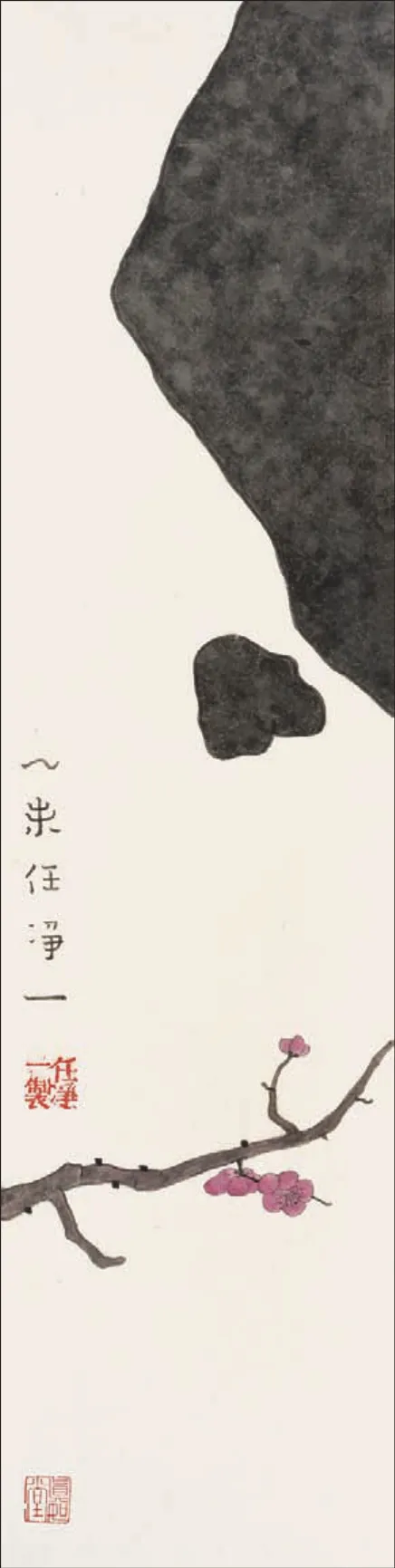

《楚天碧》 17×69cm

《鹤舞》 17×69cm

禅心素墨,不过分执著于因果,而是在过程中体味一份清澈,品咂一股茶香般的幽淡。虽然他一直走在路上,但这样的心绪使他笔下的物象始终保持着与喧嚣尘世的距离。在这一意义上,参禅理,味人生的水墨,既是净一不断追寻的桃花源,同时也是净一兄渡己与渡人的一叶小舟。

(作者系:著名艺术评论家、国家主题性美术创作中心副主任、中央美术学院副教授、硕士生导师)