江苏省普通高校武术教育中传播民族文化的研究

颜辉萍 王全法 刘立华 方勇 戴福祥 +陈东 张来明

摘要:文章采用文献研究法、问卷调查法、访谈法、数理统计法和逻辑学的方法,对江苏省普通高校武术教育中传播民族文化的途径和内容进行研究。结果显示:(1)江苏省普通高校武术教育传播民族文化的途径主要体现在武术课、武术俱乐部、武术表演、校园武术文化节、武术协会和武术队的活动、校园网站、武术场馆等七个方面;(2)江苏省普通高校武术教育传播民族文化的内涵主要包括武术的技术文化、武术的知识文化和传统民族文化内容。

关键词:普通高校 武术教育 传播途径 传播内容 武术课 武术技术文化

中图分类号:G85 文献标识码:A 文章编号:1004—5643(2015)10—0011—05

1 问题的提出

21世纪初的中国,以GDP的总量站在了世界的第二高度,对世界的影响深远。但另一方面,文化的落后已经在制约着经济的发展。“没有文化的积极引领,没有人民精神世界的极大丰富,没有全民族精神力量的充分发挥,一个国家、一个民族不可能屹立于世界民族之林。”为此,2011年10月18日,在党的十七届六中全会上通过的《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》中,提出建设“文化强国”的长远战略口号。

高校是传播和继承文化的重要场所,而“武术是中华民族传统的健身方法,是传承民族文化、培育和弘扬民族精神的重要载体。”在“文化强国”的背景下,高校武术教育应发挥其特有的文化功能,积极地传播优秀的民族文化,发挥武术教育的正能量。为此,深化武术教育改革势在必行。

本研究旨在通过实证调查,深入了解江苏省普通高校的武术教学中传播武术文化的现状,探寻存在的问题和解决方法,提出在“文化强国”背景下应传播的武术文化内容,为高校武术教学改革提供理论依据,进而推进江苏省普通高校武术教育的改革和发展,发挥高校武术教育在“文化强国”中传承民族文化、培育和弘扬民族精神的独特作用。

2 研究方法

2.1 文献资料法

通过苏州大学图书馆和中国学术期刊全文数据库查阅相关论著,为分析现状、探寻问题、拟定对策奠定理论基础。

2.2 问卷调查法

课题研究需要,设计武术课学生、武术教师和体育部门负责人调查问卷,经专家论证后,于2014年10月初起,抽取江苏省14所普通高校进行问卷调查,分别是:苏州大学、江南大学、淮海工学院、江苏科技大学、淮阴工学院、中国矿业大学、江苏师范大学、常熟理工、东南大学、南京信息工程大学、南通大学、扬州大学、盐城工学院、常州大学。各高校发放武术课学生问卷30份,限3个不同的武术课班级学生各10份,共发放420份,回收420份,有效问卷409份,有效率97.4%;武术教师问卷共发放60份问卷,回收57份,有效问卷55份,有效率96.5%;体育部门负责人问卷发放14份,回收14份,有效问卷14份,有效率100%。

2.3 访谈法

通过走访和电话交流的形式,就课题研究的相关内容和问题,与部分体育部门负责人和武术教师、以及选修武术课程的学生进行访谈,了解他们对高校武术教育、教学传播民族文化方面的意见和看法。

2.4 数理统计法

运用office excel工作表,对调查资料和相关数据进行统计处理,分析数据反映的现象和问题,为课题研究提供实证。

2.5 逻辑分析法

对调查结果进行综合分析,探寻高校武术教育中传播民族文化的具体途径和内涵。

3 结果与分析

3.1 江苏省普通高校武术教育传播民族文化的途径

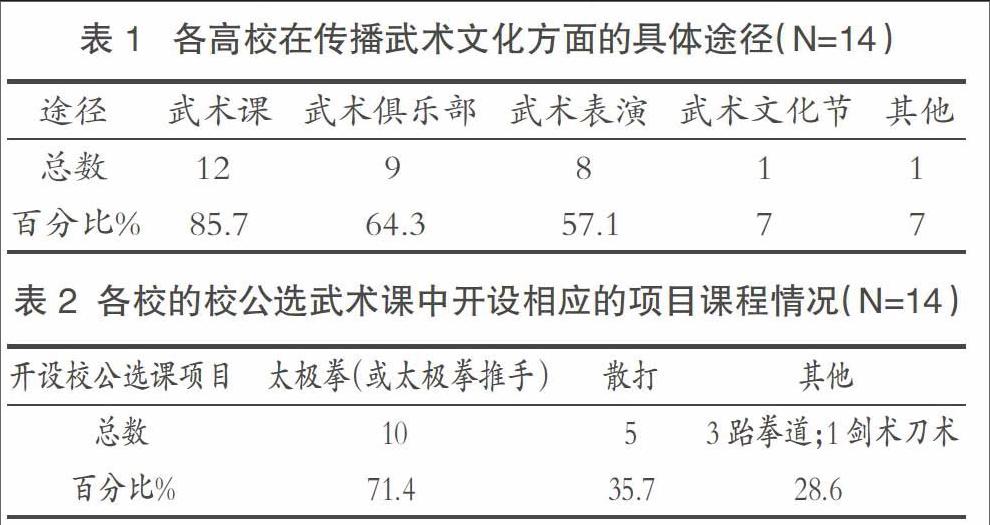

调查显示(见表1),在高校传播武术文化方面的具体途径中,武术课占到85.7%,是最最主要的途径,武术课也是学校武术教育的重要组成部分。武术课进入高校的历史,可以追溯到民国初期。如“1912年后中国体操学校的武术课是由精武会的人员教授;创建于1915年的上海女青年会体育师范学校也开设了武术课。”

3.1.1 武术课是高校传播武术文化基本而重要的措施和手段

当前,江苏省普通高校武术课程,除了公共体育的武术选项课以外,不少高校还在校公选课的模块中开设了一些武术单项课程,如“太极拳”、“太极拳与推手”、“散打”、“剑术”、“刀术”等课程(见表2);其中,以“太极拳”类的课程居多。

3.1.2 武术俱乐部是高校武术文化传播的重要场所

调查显示(见表1),在高校传播武术文化方面的具体途径中,武术俱乐部占到64.3%。武术俱乐部是上世纪九十年代后,逐渐在高校中开展起来的。高校武术俱乐部是高校中的一种体育文化现象,是武术课程教学的一种补充,是学生课余获取武术技术、文化的一个有效途径。通过武术俱乐部的各项目活动,不仅能够促进学生身体素质的全面发展、丰富学生课余文化生活,还能使大学生更深入地了解武术技术和武术所蕴含的传统文化。

3.1.3 武术表演也是高校传播武术文化的有效手段

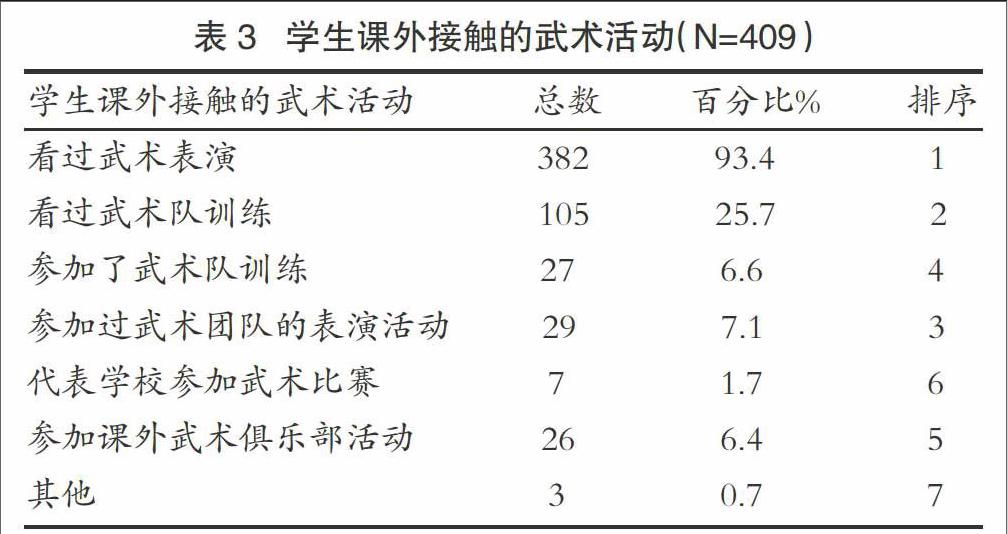

调查显示(见表1),在高校传播武术文化方面的具体途径中,武术表演占到57.1%。精彩的表演项目,不仅仅是带给人们视觉上的冲击,有时还能够震撼人们的心灵。近十几年以来,在高校的许多庆典活动中,武术表演成为了活动必不可少的一项内容,就是因为武术是一种传统文化,武术表演就成了武术文化价值的重要展现形式,成为了中国传统文化交流和传播的使者。从表3可以看出,学生除了武术课以外,接触最多的武术活动就是“看过武术表演”了(占91.4%,排序第1)。也就是说,学生们除了通过武术课程学习,来获取武术文化知识以外,就是通过看“武术表演”这种方式,来获取武术方面的文化内容。

3.1.4 校园武术文化节是高校传播武术文化的重要措施

校园武术文化节是随着国内各地不断举办武术文化节而逐渐走进高校校园的。在校园武术文化节上一般都是“通过开展武术表演、武术挑战赛、武术文化讲座、武术文化辩论赛、经典武术电影赏析、武术图片资料展等多种多样的形式,吸引学生参与到武术文化节的活动中来,充分调动了在校学生的参与积极性,让学生们在一个轻松愉快的环境中进行武术文化活动,达到锻炼身体,娱乐身心的目的。”而江苏省普通高校武术文化节的开展不是很普及,如表1显示,它只占高校传播武术文化途径的7%,在所调查的14所高校中,只有1所高校具有文化节活动。endprint

3.1.5 武术协会、武术队是高校传播武术文化的重要组织

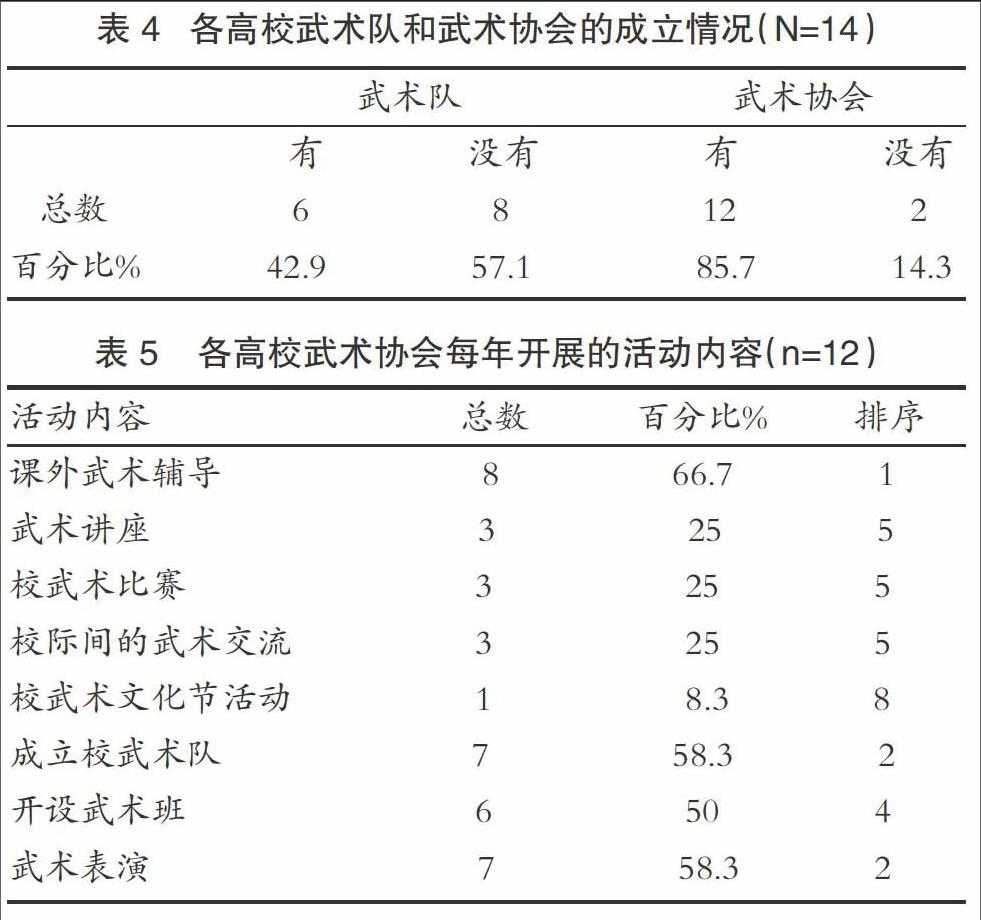

高校武术队、武术协会的成立,都能有效地扩大武术在校园的影响力、作用和地位。如苏州大学的武术队,近几年中,在省高校比赛中和全国高校的武术中都取得非常不错的成绩,大大提高了苏州大学在全省和全国的影响力。从表4中可以看出,全省有武术队的高校只占42.9%,仍有57.1%高校没有武术队;而成立了武术协会的高校有高达85.7%,只有14.3%的高校没有武术协会。

通过武术协会的活动,可以使更多的学生加入到武术的运动中来,也可以大大丰富学生的课余文化生活。从表5所列出的武术协会活动内容来看,开展活动内容最多的是“课外武术辅导”占66.7%,其次是“武术队”和“武术表演”活动都为58.3%;“开设武术班”占50%;“武术讲座”、“校武术比赛”和“校际问武术交流”都为25%;最少的是“校武术文化节”,只有8.3%,在所有调查的14所高校中,只有一所开展了武术文化节活动。武术文化节这种大型的活动,不仅需要有学校领导的重视,以及具有丰富的武术文化资源,还涉及到所需要的庞大的人力和物力,这也不是每个学校能够组织起来的,这也是它在高校的武术协会活动内容中占比例低的原因。

3.1.6 利用校园网站报道武术活动、传播民族文化

从表6得知,江苏省高校中偶尔有报道武术活动的网站占比例很大(占78.6%),经常报道武术活动的网站只有7.1%,没有武术活动报道的网站占14.3%。网络是现代高科技的信息传播途径,也是当代大学生们获取信息最普遍、最常用的途径。高校武术文化信息的传播,不仅要使用一般的海报报道,还应利用现代网络技术手段加强武术文化信息的报道,传播武术文化的正能量。各高校应多组织各种武术活动,同时加大校园网站对武术活动报道的频率,让大学生更多、更快地了解武术以及相关的武术文化信息,甚至让更多的同学加入到武术的活动中来。

3.1.7 利用武术场馆展示武术器物、粘贴武术要领、术语等文化物品、墙报

武术场馆除了是传授武术技术文化的地方,也是宣传、传播武术知识文化的重要场所。各高校应充分利用武术场馆这种特殊的地方,放置一些武术的器物,在墙上张贴一些具有教育意义的武术技术练习要领、武德以及武术术语等武术文化知识,便于学生上课时或课余练习时,学到更多的武术知识。表7显示,江苏省普通高校中,有64.3%武术场馆中具有张贴一些武术知识方面的文化墙报;但也有35.7%的武术场馆中没有类似的宣传物品。

3.2 江苏省普通高校武术教育传播民族文化的内涵

3.2.1 高校武术教师在武术课上所教授的武术技术文化内容情况分析

套路是中国武术的核心,是中国武术文化结构中的重要组成部分。高校的武术教学以武术套路居多,表8显示,在高校武术课程开设项目内容中,太极拳(100%)、长拳(71.4%)开设的比例最高,其次是散打(71.4%);女子防身术占42.9%,少林拳(或形意拳等)只占7.1%。而从近五年来武术教师们教授的武术内容来看(表9显示),最多的也是太极拳(占81.8%),其次是长拳类项目(占65.5%),而教授传统长拳(如少林拳、形意拳等)只有20%;教授女子防身术和散打(男生)的比例差不多,分别占32.7%、30.1%;教师们上武术理论的比例占到41.8%;根据部分学校的教材与大纲,再由于武术理论课时少的原因,课上主要会简单讲授武术的起源与发展、武术运动的特点与功能以及武术技术要求等方面的知识。

从表8和表9中可以看到,教师们教授传统拳术的比例比较低(20%),这与学校开设的武术课项目内容有很大关系。因为,开设诸如少林拳(或形意拳)等传统拳术的高校率就非常低,只占7.1%。传统武术拳种是中国武术价值体现的核心资源。拳种是构成源远流长、博大精深的中国武术的基础和保障,也是传统文化的重要载体和集中展示。因此,从传播民族文化的意义上来说,选择传统武术拳种作为高校武术教育的教学内容就更为合适。目前“查明了全国源流有序、拳理明晰、风格独特、自成体系的拳种达129个。”选择怎样的拳种作为自己学校的武术教学特色,这就仁者见仁、智者见智了。

3.2.2 高校武术教师在武术课上传播的武术知识文化内容情况分析

3.2.2.1 武术“抱拳礼”的运用

“抱拳礼的含义为:右手握拳,寓意尚武;左手掩拳,寓意崇德,以武会友;左掌四指并拢,寓意四海武林团结奋进;屈左拇指,寓意虚心求教,永不自大;两臂屈圆,寓意天下武林是一家。”抱拳礼还有尊重对方、提升精神的作用。如果在武术课上,师生都使用抱拳礼以始终,不仅可以增加武术课的文化价值,有效地传播中华民族的礼仪文化;同时,增加教师在学生心目中的地位。可是,从表10显示,江苏省普通高校中,武术课上每次都使用“抱拳礼”的教师只占45.5%,一半都不到;偶尔用的占40%,不用的有14.5%。从数据上看,不是太理想。在当前我国以“文化强国”的背景下,作为教育工作者的高校武术教师应积极投身于我国的文化建设中去,做一个推动文化强国的践行者。

3.2.2.2 教师在武术课上宣扬“精气神”的内容和措施

“精、气、神”为人体“三宝”,三者一体,互相依存。中国武术将这种医学学说完整地吸收到自己的体系当中,形成了形神合一、内外兼修、内养性情、外练筋骨的养生思想和健身之道。“内外双修”几乎是中国武术所有拳种流派的宗旨。因此,武术的“精气神”一直是习武者崇尚不息、追求不止的一种境界,也是中国武术文化要义的一部分,是中国武术之“魂”。无论是在内在的意识层面,还是在外在的形体表现上,都始终贯穿着精、气、神,突显着武术的风格和特点,这也是武术区别与体育项目的显著性标志。

表11显示,高校武术教师在宣扬“精气神”的具体措施中,做的最多的是“学生练拳时,要求劲力充沛、精神饱满”(占72.7%);其次是“要求学生在练习武术的时候,必须抬头挺身,展现良好的习武精神状态”(占65.5%);再次是“仔细讲解精气神具体的文化内涵,以及当代精气神在职场上的作用”(占56.4%);其他,指教师在学生演练武术动作时,对手、眼、身法、步的要求与协调配合(占3.6%)。以上数据这表明,教师在武术课上还只是在形体动作和精神状态下做一些简单的要求,对武术“精气神”的具体文化含义的讲解还是不够的。endprint

3.2.2.3 教师在武术课上传播为民族文化的内容与措施

“教育是圣贤人格的塑造。”武术教育在对人格的发展方面是积极的、正面的,它在培养习武者时就有做“君子”、“大丈夫”方面的要求。古人所倡导的“仁、礼、义、信、勇”这些都是传统武德的主要表现内容,也是习武之人应有的人格特征。高校武术教育不仅是武术技术的传授,还有对习武者在武德方面的培养。“知礼仪、懂礼貌;知和谐、懂尊重;知信义、懂诚信;知仁勇、懂廉耻”这些传统美德中,高校教师在教学中与学生在学习中又是如何选择的呢?从表12的排序显示,教师武术课堂中,首先注重的是“知礼仪、懂礼貌”的教导;其次是“知和谐、懂尊重”;再次是“知信义、懂诚信”;第四是“知仁勇、懂廉耻”;第五“其他”包括:知荣、知耻;努力传播传统文化;吃苦耐劳等。而大学生们认为在武术课堂上学到最多的是“知仁勇、懂廉耻”(表13的排序显示);其次是“知和谐、懂尊重”;再次是“知礼仪、懂礼貌”;第四是“知信义、懂诚信”。

确实如此,在与一些武术教师交流时,对武术教师来说,“未曾习武先习德”是对学生上武术课的第一要求,例如上课的第一件事就是行“抱拳礼”,通过每堂课的行抱拳礼,能够养成学生的“知礼仪、懂礼貌”的品行。在练习武术动作,特别是对练练习时,要求尊重对方,平时同学之间的相处,也要以和谐为重。俩俩的对练练习,也要求学生们要勇敢,要不怕痛、不怕苦,要刚强,不要懦弱。

而对学生来说,武术是能防身自卫的。练习武术,自然要对打,要勇往直前,这是其他体育课没有的。所以,也就明白学生们通过武术课的学习,为什么将“知仁勇、懂廉耻”放在第一位了。因为,选武术课,就是冲着其防身自卫功能来的。

3.2.2.4 武术课上教师提高学生习武兴趣的措施

表14显示,在以教授套路为主的武术课程上,教师们为了提高学生的习武兴趣,常用的手段是“讲解武术动作的攻防方法(占92.7%);其次是“讲解武术的文化,如历史上的典故”(65.5%);第三是“加强攻防搏斗的对抗性练习”(49.1%);第四是“开展武术教学比赛”。但是,武术的教学,应强调“打练结合”,光讲解攻防方法还不够,应多组织俩一组的对抗性练习。表14显示,课上常采用“加强攻防搏斗的对抗性练习”方法的教师只有49.1%。

4 结论

江苏省普通高校武术教育传播民族文化的途径主要体现在武术课、武术俱乐部、武术表演、校园武术文化节、武术协会和武术队的活动、校园网站、武术场馆等七个方面。(1)武术课是高校传播武术文化方面最最主要的途径,是学校武术教育的重要组成部分;高校武术课程包括公共体育武术课和校公选课武术项目课两种。(2)武术俱乐部是武术课程教学的一种补充,是学生课余获取武术技术、文化的一个有效途径。(3)武术表演是武术文化价值的重要展现形式,是中国传统文化交流和传播的使者。(4)校园武术文化节是高校传播武术文化的重要措施,但只有极少数高校有。(5)武术协会、武术队是高校传播武术文化的重要组织;但有武术队的高校不多。(6)校园网站是现代高科技的信息传播途径,但是,对于校园武术活动信息也只是偶尔有报道。(7)武术场馆除了是传授武术技术文化的地方,也是宣传、传播武术知识文化的重要场所;可是,仍有部分学校对这一块不是很重视。

江苏省普通高校武术教育传播民族文化的内涵主要包括武术的技术文化、武术的知识文化和传统民族文化内容。武术技术文化主要以教授太极拳、初级长拳项目为主;其次是女子防身术和男子散打项目;而教授诸如少林拳、形意拳等传统拳术和刀剑器械项目的不多。武术知识文化主要是通过武术课上对武术“抱拳礼”的讲解与运用、武术“精气神”的讲解与要求、传统文化内容讲解与措施等;以及武术讲座、武术理论课程对武术知识文化的讲授与传播。endprint