农业转移人口省际迁移理论与实证研究

徐爱东 吴国锋

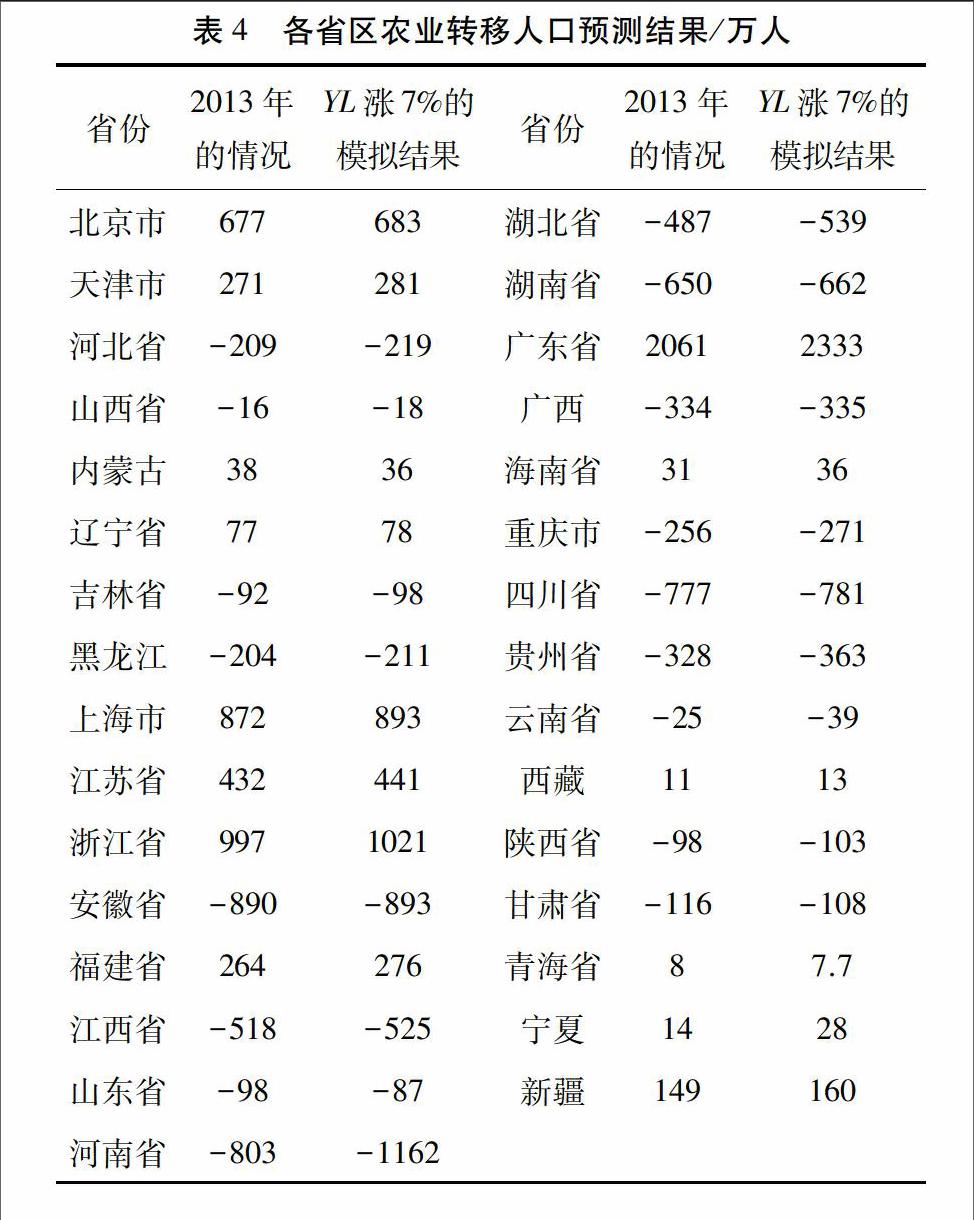

摘要:随着户籍制度改革的深化和推广,我国农业转移人口跨区、跨省迁移的自由度越来越大,而自发迁移的农业转移人口迁往何地是遵循经济理性原则的。基于经济理性选择理论,从收益成本的视角构建农业转移人口省际迁移测算模型;采用我国31个省区统计数据,测算2013年各省区农业转移人口的省际迁移收益矩阵、人口外迁拉力和内迁引力,分析表明:各省区内迁引力差距巨大,而外迁拉力基本一致;农业转移人口是流入本省区城镇还是流向外省区城镇,主要取决于本省区的内迁引力,内迁引力大于外迁拉力的省区即为人口净迁入省区。进一步的预测分析表明,各地人口还会流向环渤海、长三角、珠三角等发达地区。人口迁出地区需要有超越发达地区的经济发展速度,并加快改善劳动力收益状况,才能留住更多的农业转移人口。

关键词:农业转移人口;人口迁移;跨区迁移;省际迁移;经济理性;迁移收益矩阵;“推—拉”模型;外迁拉力;内迁引力

中图分类号:F302.3;F127 文献标志码:A文章编号:16748131(2015)06001008

一、引言

农业转移人口市民化是指农民职业转变成非农产业工人、身份变成市民(户籍转为城市户口)、素质市民化、价值观念及生活城市化(刘传江,2012)。中国农业转移人口市民化主要有计划性市民化(如政府拆迁)和自发性市民化两种类型。计划性市民化在一定程度上遵循政府的人为安排,但随着国务院《关于进一步推进户籍制度改革的意见》(下简称《意见》)的实施,户籍制度障碍被拆除,自发性农业转移人口市民化将越来越多。大量自发性迁移导致全国区域人口空间分布的变动和就业分布的重构,对各地城市规模及功能扩散、产业结构调整、产业布局分化和环境演变均有重大影响。因此,把握在农业转移人口转户市民化过程中,什么情况会转户、多少人转户、往哪里转等宏观演进规律,是判断地方经济发展状况以及进行基础设施建设规划的重要依据,对地方政府制定城镇化战略、经济社会发展战略、人口发展战略、人口管理政策以及国家制定空间开发政策都具有重要的参考价值。

国内外关于人口迁移分布的研究成果较多。西方较早的研究是莱文斯坦的人口迁移七法则,认为人口迁移倾向短途,迁移的吸引中心留下间隙被来自较偏远区域的移民所填补,迁移的离散过程与吸引过程对应,长途移民的目标是向商业与工业中心大城市迁移,农村居民较城镇居民的移民倾向更明显。而后来的研究多数是从地区和城乡收入差距的角度进行,关注的重点是劳动力市场的空间联系和人口区域转移的动因,其中“推—拉”模型是最具代表性的理论。在国内,还没有形成系统的迁移理论,相关研究主要是对地区人口迁移规律和迁移特点的总结。已有研究为本文分析农业转移人口省际迁移的宏观分布及演进规律奠定了基础。

在未来,中国农业转移人口市民化空间分布及其演变将不再受到户籍制度的约束,但还是会受到转移前后的收入差异、转移成本以及自身的知识技能等因素的约束。农业转移人口是经济理性的,外出就业、转户市民化总是带着各自的动机与愿望(单菁菁,2014)。本文认为迁移的发生与迁移收益大小有必然的联系,农业转移人口进城打工的初忠就是为了挣钱,经济因素决定了他们是否外出打工;而迁移人口市民化(转户)是其在城市有稳定的工作、适应城市生活后,对现实进行综合评估后做出的决策。因此,迁移决策并不能完全用西方迁移理论来分析,需要结合中国农业转移人口自身行为过程来分析。已有文献的理论模型没有建立在中国实情的基础上,忽略了中国农业转移人口市民化决策的微观决策基础(即迁移的收益最大化),只是对历史迁移数据反映出的规律进行总结,对预测人口区域迁移的空间分布及其演变的有效性较低。有鉴于此,本文基于中国农业转移人口市民化决策的微观决策基础,构建一个测算省际人口迁移的成本收益模型,为测度和预测农业转移人口流向和流量建立理论基础,进而采用我国31个省区的有关统计数据,实证计算2013年省际人口迁移的外迁拉力和内迁引力,并基于各省区同步发展的情景进行了省际人口迁移预测。

二、理论假设与分析框架

1.跨区迁移过程模型

按照中国现行政策,农村向城市迁移户口不可逆,农村迁往城市容易,迁回农村难,且农村之间的户口迁移也很难。假定共有n+1个行政区域,那么农业转移人口可选择的迁移目的地为本地城镇和n个外地城镇(如图1)。

图1农业转移人口迁移目的地选择

一般的讲,若没有家庭、制度等因素的阻碍,目前我国农业人口自发市民化的完成需要经过两个阶段(徐爱东 等,2015):首先,农业转移人口因经济压力,对本地农村和目标迁入城市的经济、环境、制度以及自身的特征进行评估,进而对迁移成本与收入做出比较,如果认为进城可以获得更高的经济收益以及更好地实现自身知识技能的价值,则会选择进城创业就业,但这时其并不会迁户口,并保留土地作为生存保障(我们将这一阶段具有农村户口而在城镇从事非农产业的人群称为农业转移人口,也即通常所说的“农民工”);进城创业就业一段时间,并基本稳定后,农业转移人口会再次进行成本收益的综合比较,如果其在城镇的收益(当然是扣除迁移成本后的)确实比在农村高,则决定转户市民化,即选择迁移户口,并放弃土地,成为真正的市民(如图2)。

2.跨区迁移收益矩阵

本文借鉴和发展Chiswick、Sjaastad、Becker等人的劳动力迁移人力资本投资模型,从经济收益角度描述迁移决策过程。假设第i个区域农业转移人口在农村、城市就业创业收入和成本为:

Wai=Ai+αHi(1)

Wci=m(Ii+βHi)(2)

Ci = (Cci -Cai ) + ξi, Cci≥Cai(3)

ξi=θ(N-Hi),n≥H, θ≥0(4)

(1)式是对Chiswick模型的继承,(2)式是本文对原始模型的扩展。其中,Wa、Wc分别为农业转移人口在农村、城市就业创业收入,Ai、Ii分别为农村、城市的基础性收入(I i≥Ai),αHi、βHi分别为农村、城市的知识技能附加价值(α、β分别为农村、城市的知识技能附加价值系数,β≥α),H为知识技能水平,取决于文化程度等个体特征。Michael Todaro曾经建立过一个横断面收入折算预期模型,但在本课题组调研过程中发现,农民并没有那么长远的打算,主要依据当年人均的经济数据来做决策,因此,本文收益成本采用当期变量。m为农业转移人口获得城市就业创业机会难度系数。Cci、Cai分别为农业转移人口在农村、城市就业创业的生产生活成本,一般情况下,城市生产、生活成本高于农村,成本之差(Cci-Cai)为迁移的基本成本壁垒;ξ为迁移的抬高成本壁垒,是农民进城适应城市生产生活提高知识技能水平而付出的成本,抬高成本是农民原有知识技能水平Hi和迁入地城市市民平均知识技能水平N之差的函数;θ为知识技能水平提高的难度系数。