文化中心建设走在“春天里”

文 本刊记者 崔 晨

文化体制机制创新是文化体制改革的重点,也是北京建设全国文化中心的现实需要,一定要牢牢把握正确的导向,遵循文化发展规律,积极稳步加以推进。

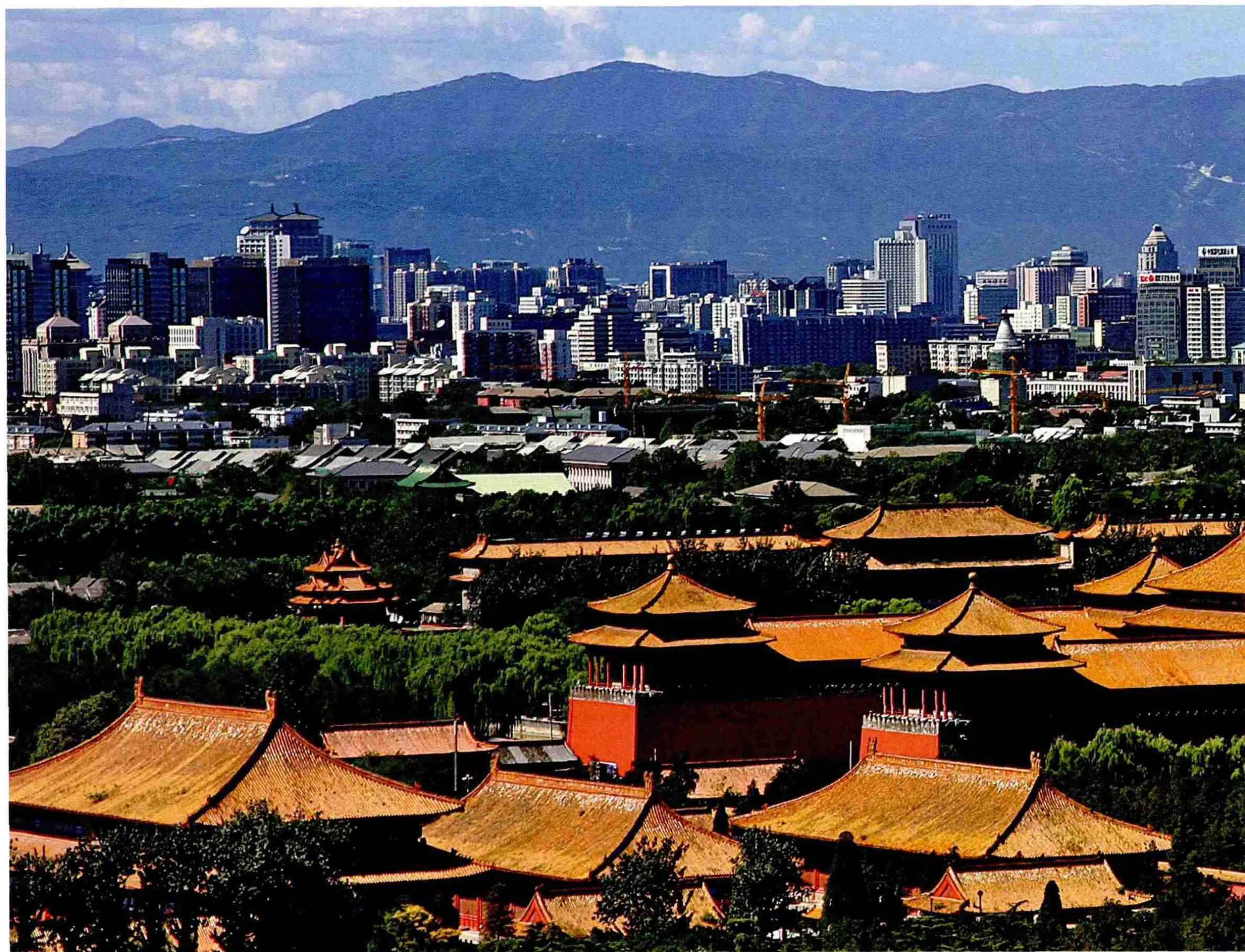

北京是享誉世界的历史文化名城,新中国成立以来一直是我国重要的政治文化中心。北京市“十二五”规划强调,提升全国文化中心地位,努力打造中国特色社会主义先进文化之都,使北京成为充满人文关怀、人文风采和文化魅力的城市。2014年2月25日,习近平总书记在京考察调研时,进一步明确提出北京的城市战略定位,“坚持和强化首都全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心的核心功能,深入实施人文北京、科技北京、绿色北京战略,努力把北京建设成为国际一流的和谐宜居之都”,“全国文化中心”地位的重申,是党中央立足我国经济社会发展全局对首都文化建设作出的战略部署。

北京市政协围绕中心、服务大局,联合民进北京市委,于2014年底召开了文化中心建设研讨会。此前,市政协与民进市委已联合举办了5届文化创意产业论坛,产生了良好反响。“北京在全国文化中心建设的过程中,面临很多问题,不仅是文化创意产业的发展,还有公共文化服务的发展、文化体制改革等诸多问题,此次召开文化中心建设研讨会,是拓宽了我们的研讨领域。”市政协教文卫体委员会副主任李然如是说。果如其言,研讨会上,政协委员、党派成员、专家学者围绕“文化体制机制创新”的研讨主题,各抒己见、建言献策,力求以更宽广的胸怀谋划首都文化事业和文化产业的发展,以更加积极的态度推进文化体制机制改革与创新。

建设全国文化中心,首先要为文化发展创造良好的环境,这是众多与会嘉宾的共同观点。北京市政协委员、人民出版社副社长、《新华文摘》杂志社社长李春生提出三点建议,首先是优化文化生产环境。改变政府直接投资和直接资助文化项目的做法,重点投资文化基础设施建设,让缺乏条件的文化生产单位可以平等使用政府提供的设施,降低他们的成本和风险。维护公平竞争的市场环境,促进文化资源合理流动和高效配置。第二是营造文化消费环境。利用经济转型和反腐倡廉的有利时机,推动物质消费向文化消费转变,倡导人们增加教育文化方面的消费支出。政府设立文化消费基金补贴市民文化消费,起到四两拨千斤的作用。增加文化消费设施,方便市民文化消费。第三是完善文化产品评价体系。将政府、专家、公众、行业协会对文化产品的评价有机结合,纠正当前扭曲的市场机制可能对文化产品的错误评价,避免劣币驱逐良币的现象,真正实现文化产品社会效益和经济效益的统一。

民进成员、北京市时代九和律师事务所律师王强认为,当前亟须加强文化立法。“现阶段我国文化领域立法工作总体上比较滞后。首都地方性行政法规更几乎是空白。”他指出,在我国240多部现行法律中,文化类法律只有5部。这一数字立刻引起与会嘉宾的关注。王强进一步指出,不仅立法数量少,而且立法层级低,除了《文物保护法》《著作权法》《非物质文化遗产法》和《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》《全国人大常委会关于网络信息保护的决定》这“三法两决定”,其余均为行政法规和部门规章。由于法律效力低,处罚权限、处罚力度有限,执行难度非常大,对违法违规者往往起不到约束和震慑作用。因此,王强建议,北京市可以在《公共文化服务保障法》《文化产业促进法》《首都市民勋章和首都荣誉称号法》等地方性行政法规立法方面走在其他省市区的前面。同时可完善网络信息服务、网络安全保护、网络社会管理等方面的地方性行政法规,依法规范网络行为。

既是政协工作者又是文化工作者的市政协副主席、国家大剧院院长陈平十分赞同加快文化立法的建议。他指出,中共十八届四中全会明确提出,要建立健全坚持社会主义先进文化前进方向、遵循文化发展规律、有利于激发文化创造活力、保障人民基本文化权益的文化法律制度。北京市在推进文化立法工作方面,既有条件也有客观需要,我们应根据北京文化发展的需求及地方立法权限,制定立法规划,分清轻重缓急,成熟一个推出一个,逐步完善文化领域的法律法规体系。“北京应在文化立法方面发挥示范作用。”陈平强调。

长期从事院团管理的北京儿童艺术剧院股份有限公司董事、北京歌舞剧院有限责任公司董事伊玉岩针对市属文艺院团发展状况这一具体问题,做了具体分析,并提出了自己的发展建议。“北京市现有市属文艺院团11家,覆盖了很多艺术门类,包括歌舞、杂技、儿童剧、戏曲、交响乐、话剧等。2004年北京儿艺的整体改制标志着北京市乃至全国文化体制改革的开始,经过了10年的发展,各个院团都发生了深刻的变化,同时也形成了自己的发展特色。但是10年以后,当我们回顾的时候,不得不说现在的院团发展还存在很多的问题。如院团定位有待探索、人才管理仍面临困境、政策扶持机制仍有待完善、演绎资源协同效应尚未实现等。”经过长期实践与思考,伊玉岩给出了四条市属文艺院团改革发展路径。首先是科学划分市属文艺院团。充分考虑各院团的功能定位以及各艺术门类的市场发育程度,学习借鉴欧美国家营利院团与非营利院团的划分政策,进一步明确院团性质,创新扶持原则。第二,“用好”人才,加强人才队伍建设。学习借鉴国外行业经验,探索将编剧、导演等主创人员的报酬与演出场次、演出收入挂钩,建立激励约束机制,努力提高作品的艺术品质与市场认可度。探索建立文艺院团的职业经理人机制,培养引进懂艺术、懂市场、懂管理的高层次人才,提高院团管理队伍水平。第三,建立多层次政策支撑体系。第四,继续整合市属文艺院团,形成规模化、集约化优势。

2014年文化中心建设研讨会

民革党员、东城区政协委员、文化部网络游戏内容审查委员会委员杨红文针对首钢老工业区由传统产业向新兴产业调整,畅谈了自己的忧思。杨红文指出,首钢属于传统制造业,与文化产业等新兴产业距离较远,跨度较大,转型会产生诸多不适应。首先是无所适从,不知如何切入。在这种情况下往往会有病乱投医,重名不重实。应该借助外脑,成立智库对首钢老工业区改造提供咨询服务,对企业进行甄别,对项目进行论证,做到决策科学。其次,由于原来从事制造业的固有思维模式,往往重视物理环境的改造,而轻视内容的建设。这样容易引进地产开发商而忽略文化企业。这有一个认识的转变过程,需要引进文化专业人才从事文化园区的建设。再次,新兴产业具有高度跨界融合的特点。特别是首钢老工业区的改造绝不能缺少网络的支持,一方面要构造整个区域的互联网服务平台,一方面要注重互联网企业的引进。要将首钢老工业区建设成为新型的智能产业园区,云计算、大数据、物联网在园区的建设中要得到充分应用。“绝不能让首钢老工业区成为北京的伤疤。”杨红文发言最后大声疾呼。

研讨会上,民进市委主委庞丽娟也同与会嘉宾分享了自己对于文化体制机制创新的思考,她认为,文化体制机制创新必须要处理好三对关系。首先是破与立的关系。“创新实际上就是破和立的统一体。”“破”就是要破俗,将办文化的传统思维定式向管文化转变,扫清体制机制方面沉积的弊病;“立”就是要厘清管什么、怎么管等问题,政府通过政策调节、市场监管、提供公共服务,实现由管微观向管宏观的转变。第二对关系是政府与市场的关系。要找准政府的角色定位,政府到底在文化市场运作当中应该扮演什么样的角色,如何进一步成为市场规则的制定者、公平的维护者;同时,如何避免成为市场的直接参与者,更不能成为市场的救济者或市场的保姆。第三对关系是现代文化市场体系与现代公共文化服务体系的关系。这两个体系构成了国家文化建设顶层设计的基本格局。一方面体现了文化领域当中市场经济健康发展的方面,另一方面也体现了民生保障的方面,是对文化产业和文化事业两个方面发展的全面系统的制度保障。文化事业和文化产业发展是相辅相成、相互促进的关系,有利于更好地服务于人民群众。

陈平副主席对此次研讨会给予了充分肯定,认为研讨会围绕推进文化体制机制创新、加快首都全国文化中心建设进行深入研讨,体现了政协围绕中心、服务大局的工作原则。与会嘉宾提出的意见、建议,对推动首都文化体制改革有重要的借鉴意义。陈平指出,文化体制机制创新是文化体制改革的重点,也是北京建设全国文化中心的现实需要,一定要牢牢把握正确的导向,遵循文化发展规律,积极稳步加以推进。