重庆巫溪地区2012年1—2月有感地震动观测

王同军 蒋 璀 高 见 魏红梅

(中国重庆 401147 重庆市地震局)

0 引言

2012年1月至2月期间,重庆巫溪县徐家镇双金村地面振动频繁,1月12日发生ML2.1地震(重庆测震台网记录),之后振动达10余次,以微小振动为主,震感较为明显,振动时听到地下发出响声,房屋窗户玻璃抖动,部分房屋屋顶抹灰坠落,并于2月13日发生ML2.3地震,2月22日发生ML3.2地震(重庆测震台网记录)。而对其他有感震动,重庆测震台网未监测记录到。巫溪周边的奉节、巫山地区,也经常发生这种现象。为了解释未记录到地震而有震感的现象,需要对重庆巫溪地区地震监测能力做进一步计算和分析,判断是否因监测能力不足所致,并通过3次地震波形对比,判断地震成因;分析该地区的地质结构,找出震级小或者是无震情况下居民震感强烈的原因。

1 地震监测能力的重新计算

王小龙(2007)利用辖区内27个地震台数据,计算三峡重庆库区数字遥测地震台网监测能力,得到不同震级地震监测范围,认为重庆测震台网能测定巫溪地区ML≥1.6地震活动。2007年后,重庆市测震台网相继接收周边省市部分地震台站数据,至2010年1月,参与地震定位的台站总数达到52个,比2007年增加25个地震台站,在此重新计算重庆市地震监测能力。

52个地震台均记录速度数据,数字地震台网采用速度型记录测定近震体波的公式为ML=log(A/v)+R(Δ)+S,其中 A 为振幅,v为放大倍数,R(Δ)为置规函数,S 为垂直分向校正值,取为0.1。当记录到的最大全振幅为4 mm时,认为台站能记录到此次地震事件。取ML为 1.0、2.0、3.0、4.0,则可由式(1)求得不同震级所对应的R(Δ),查 R(Δ)表即可得到各台站对相应震级的监测距离,对空间按5×5作网格扫描。若该网格有4个台能监测到,则认为该台网对该点具有监测能力。在计算参数的设定中,每个台站选用2013年年平均1—20 Hz频带地动噪声值,其中,Ⅰ类台站22个,平均地动噪声值均在3.16×10-8以下;经纬度的计算步长为0.25°,采用4 Hz的地方震和近震频率,信噪比采用4倍(3倍即可清晰分辨初至波),定位台站最少采用4个。

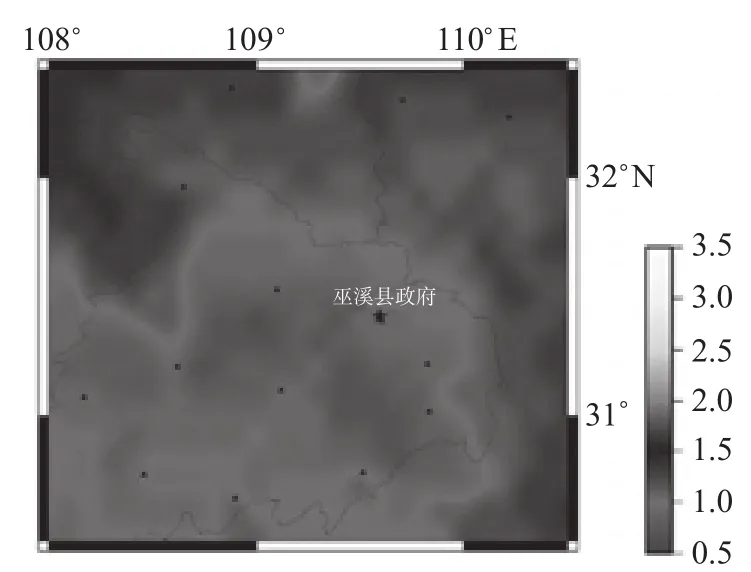

根据上述参数值,利用高景春提供的地震监测能力计算软件,得到重庆市地震监测能力值,用GMT绘图软件绘制重庆市地震监测能力图。图1为从中截取并放大显示的巫溪及周边地区地震监测能力图。从图1可见,巫溪地区地震,监测能力为ML0.9,高于王小龙(2007)计算的ML≥1.6。因此,初步分析认为,居民感觉震感强烈震动时间段内,确实无ML0.9及以上地震发生,初步分析认为震动范围应该集中在居民居住地,且衰减快,在距离最近台站很短的距离内震动能量几乎衰减完毕。

2 巫溪地震波形特征

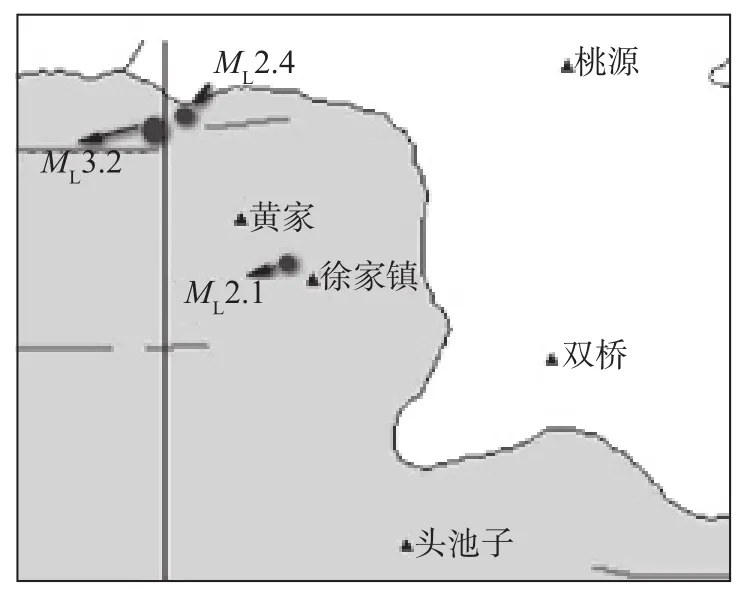

从居民感觉震动期间,重庆测震台网记录到的3次地震位置来看,2012年1月12日19∶34的地震离徐家镇最近,震级为ML2.1最小,震感最强烈;2月13日ML2.4与2月22 的ML3.2地震震中位置相差不大,与12日地震相距较远,虽然震级相对较大,但徐家镇居民震感不如12日地震强烈。相对位置见图2,图中标注了每个地震的发震时刻。

图1 巫溪地区地震监测能力Fig.1 Earthquake monitoring capacity inWuxi region

图2 3次地震震中与徐家镇位置Fig.2 The position of three earthquakes and Xujia town

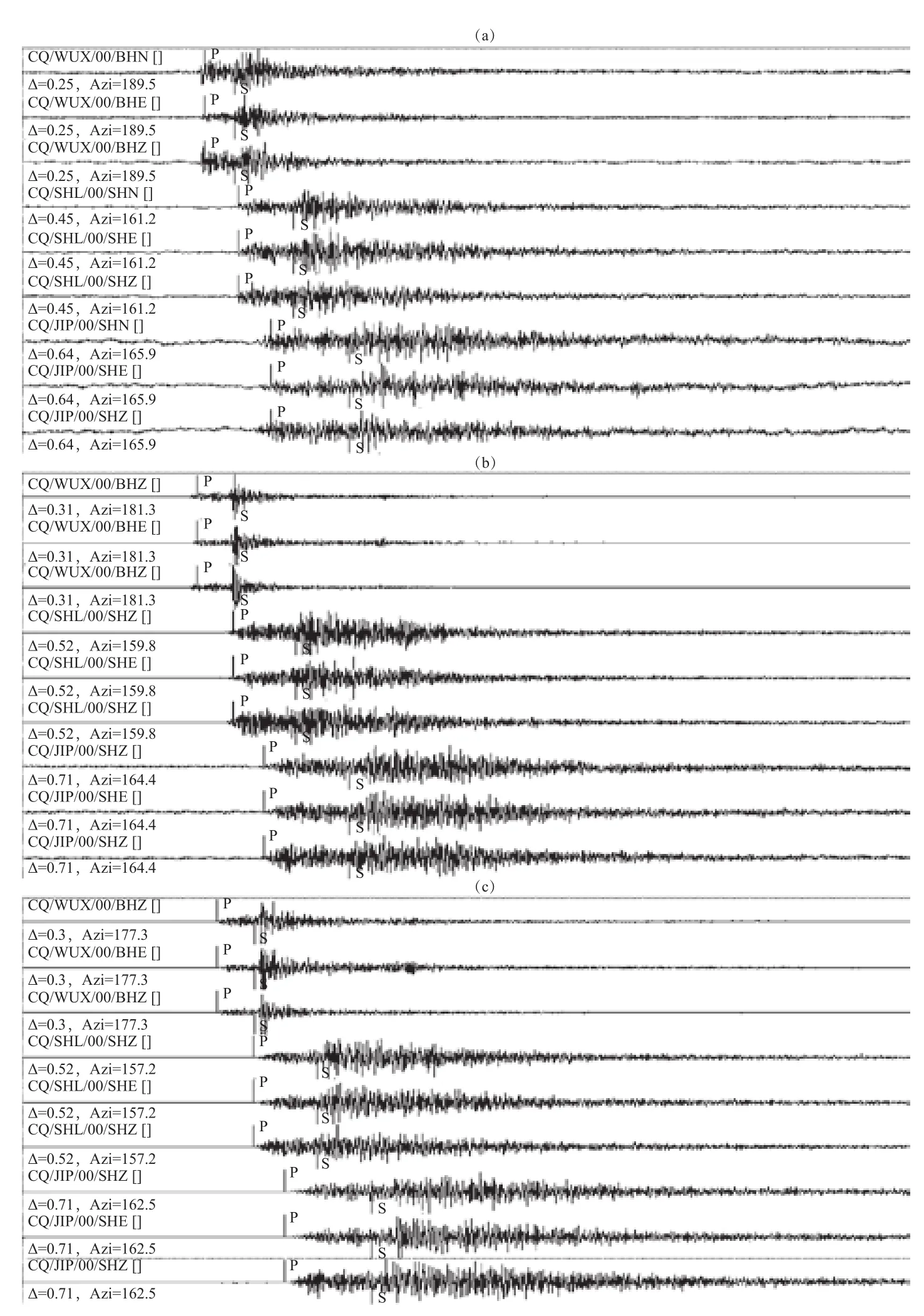

3次地震波形见图3。其中(a)图为1月12日19∶34地震的3个近台波形,是库区巫溪—奉节—巫山段观测较多的一种波形,此类地震频度高,震级小,震感明显,有感范围不大,3个分向周期较大,高频成分较低,波形松散,最近台站巫溪台(WUX)垂直向Pg和Sg的振幅比约为1,容易与构造地震的波形区别开来。由此判定此次地震为非构造地震。(b)图和(c)图分别为2月13日地震与2月22日地震波形。从近台巫溪台看,Pg、Sg清晰可辨,横波震幅与纵波振幅比>3,可能为岩石发生剪切错动而引起横波能量大,高频成分较多,持续时间较长,衰减缓慢,无大周期面波,均符合构造地震特点。图中双龙台(SHL)、建坪台(JIP)震中距在50 km范围之外,波形与巫溪台(WUX)差别较大,不像构造地震。查阅该地区此前地震记录(包括库区奉节—巫山段),发现只有在震中距很近时(<30 km),台站记录波形才会显示出构造地震波形特征。由于该地区地质构造特殊,地震能量衰减快,震中距较远台站记录的地震波形与上述两个台站相似,高频成分衰减较大,波形周期偏大,纵横波振幅比没有构造地震特性。也就是说,在有了一定震中距后,该地区构造地震波形和双龙台(SHL)与建坪台(JIP)记录波形一致。因此,在波形上,对于巫溪地区ML2.0—3.0地震性质的判断,取震中距30 km范围内台站波形进行判定,可靠性更高。

图3 3次地震波形

3 地质构造及地震特点

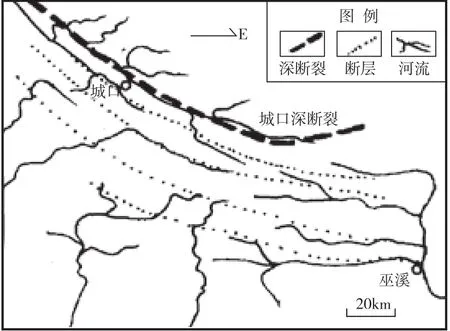

巫溪所在的渝东北是大巴山推覆构造区,构造线向南西微微凸出呈北西西向弧形形态,其正应力方向为北北东。而南部以巫溪断层为界,陡然改变为北东东、近南北向构造线,正应力方向渐变为北北西向、北北东向。这样,在巫溪地区的主应力迹线则由北向南呈北北东向,向西微突,转为北北西向的弧形形态。形成这种主应力形态的主要原因是来自秦岭构造块体由北向南,从印支运动期至喜玛拉雅运动期长期挤压、推覆的结果,见图4。

由于巫溪等地区新生代以来强烈隆起,使侵蚀基准面相应抬高,水体对碳酸盐岩层的垂直下切和溶蚀作用增强,逐渐形成数百米至上千米深的“天坑”溶洞以及连接“天坑”之间数千米(已查明的达7 km)的伏流和窄而深的“地缝”,构成复杂的地下溶洞和地下河网络(奉节“天坑”底部至今可见现代暗河)。这类构造岩溶所反映的是长期隆升、间歇、隆升过程的垂直差异运动构造形迹(丁仁杰,2004)。

常廷改(2006)提出了岩溶塌陷地震的特点:震源较浅,一般据地面0—1 km;岩溶塌陷型地震震感较强,震中烈度较大;震中分布较集中,多分布在碳酸盐岩出露地区;地震的发生具有阶段性,并集中发生;地震序列持续时间较短,一般约2—3个月。

分析认为,巫溪地区徐家镇居民在2012年1月12日震感强烈、有破坏的震动为该地区一次较大的塌陷,基本符合上述岩溶塌陷地震的特点。该区地层均以碳酸盐岩为主,岩性多为可溶性灰岩,从图4可以看出,当地水系丰富,在地下水影响下,形成较大的地下溶洞,奉节地区形成了最小直径537 m的岩溶漏斗。该地区降雨量较大,地表水沿节理、裂隙渗透,加之采矿活动的影响及岩石本身的重力作用,故产生整体向下陷落。陷落时,引起周围地表发生震动,并产生地声,是一种陷落型地震。至于有震感,无地震记录的情况,则是这次较大塌陷之后,引起的一系列微小塌陷所致,此类塌陷发生在居民点附近,故有较强烈的震感,但由于特殊的地质构造,能量衰减很快,致使周边台站无波形记录。

至于后来测震台网记录到的2次地震,距离1月12日ML2.1地震较远,具有构造地震特征,位于图4所示的城口深断裂附近,认为是2次构造地震事件。由于震级相对较大,震源较浅,所以徐家镇居民能感到震动。

图4 巫溪地区断层与水系分布Fig.4 The distribution of fault and water system

4 结论

2012年1月以来,巫溪徐家镇居民感觉到持续地震动事件,其中3次事件重庆测震台网有地震记录。分析认为,1月12日的地震动由该地区近距离范围内石灰岩溶洞崩落、塌陷等引起,是非构造型地震,属于岩溶塌陷型地震;2月13日和2月22日的两次地震位于另外一个区域,在断裂带附近,属于城口深断裂,为构造型地震,徐家镇居民受地震波波及而有感。至于在没有地震记录时,当地居民也有持续震感,则是由于1月12日较大塌陷引起的一系列地下溶洞垮塌导致,因当地特殊的地质结构,垮塌能量在到达最近的台站之前已经衰减完毕,故重庆测震台网中心未接收到地震记录。

常廷改.岩溶塌陷型水库地震的形成条件分析[J].水文地质工程地质,2006,5:42-45.

丁仁杰,李克昌,等.重庆地震研究[M]. 北京:地震出版社,2004:90-91.

李强,杨林.彭水水库地震台网监测能力检验[J]. 四川地震,2013,1:26-29.

李峰,薛军蓉,韩晓光.三峡库区巴东马鬃山地震动观测与成因讨论[J].大地测量与地球动力学,2004,24(2):78-82.

李峰,韩晓玉,但卫,耿爱玲. 三峡水库巴东地区的地震活动分析[J].大地测量与地球动力学,2008,28(4):63-67.

王小龙. 三峡重庆库区数字遥测台网地震监测能力评估[J].四川地震,2007,3:43-45.