关注建筑基本问题的评奖

——“WA中国建筑奖”创立人王路访谈

范路,王路/FAN Lu, WANG Lu

关注建筑基本问题的评奖

——“WA中国建筑奖”创立人王路访谈

Architectural Award Focusing on Essential Issues: An Interview with WANG Lu, the Founder of WA Awards for Chinese Architecture

范路,王路/FAN Lu, WANG Lu

范路:“WA中国建筑奖”由世界建筑杂志社创立于2002年。作为当时的主编,您能否简单介绍一下当时为什么要创立这个建筑奖,以及其创立的过程?

王路:一方面,1999年UIA北京大会以后,中国建筑界和国外的联系越来越紧密;另一方面,我刚任主编期间,也了解到许多国际上的杂志都有建筑评奖,比如日本的《新建筑》、美国的《进步建筑》等都设立有建筑奖项。所以,2000年我担任《世界建筑》杂志主编后,就想和我们杂志社的团队一起能够以WA《世界建筑》的名义来设一个奖项,给建筑师提供一个交流的平台。

范路:您能否介绍一下“WA中国建筑奖”的定位?它和国内其他建筑奖项是什么样的关系?

王路:这个奖叫“中国建筑奖”,它的评奖范围是中国建筑师近期在中国完成的作品。国外建筑师在中国的工作是不算在内的。当时建设部有评奖,建筑学会也有评奖。而“WA中国建筑奖”可能跟那些评奖有点不一样,是想立足学校和杂志社,从比较独立的学术机构的角度出发,有一些独立的判断。我们希望通过这个奖的评选,能够给建筑界输出一点信息,告诉大家一些不错的建筑,尤其是中青年建筑师的作品。另一方面,也希望能把中国建筑放到世界范围内来评判,所以“WA奖”的评委既有国内本土的建筑师和学者,也包括国外著名的建筑师和评论家。由他们共同来评价在中国创作的一些建筑项目。当时这个奖的评选,对建筑的规模和类型并没有多少限制。它是从比较纯粹的建筑学核心的专业知识出发,考察作品对建筑基本问题的解决。它强调在中国特定的环境、经济、技术和文化等条件下,建筑所具有的普适价值和示范意义。

范路:“WA中国建筑奖”历经10多年至今,已成为国内最有影响力的非官方建筑奖之一。您认为在这个过程中,哪些因素极大促进了该奖项的发展?这些年遇到的最大困难又是什么?

王路:设立该奖项之初,还是遇到蛮大困难的。首先就是资金方面的困难。记得2002年第一届“WA中国建筑奖”的评选杂志社就贴了很多钱,当时获奖者的奖金还是不少的,还要给评委路费和评审费。有一年请设计过巴黎图书馆的法国建筑师多米尼克·佩罗来当评委,联系时说给他出机票费。结果他到了后给机票一看,是6000多欧元,买了商务舱。所以说资金是很大的问题。好在这个评奖是每2年举办一次。在2年时间里头,杂志社的冯金良老师和贾东东老师都花大量的时间到处去募钱。我们找的赞助商也换过好几次,先是万科南都,之后又找了晶艺玻璃,以及后来的水晶石等。

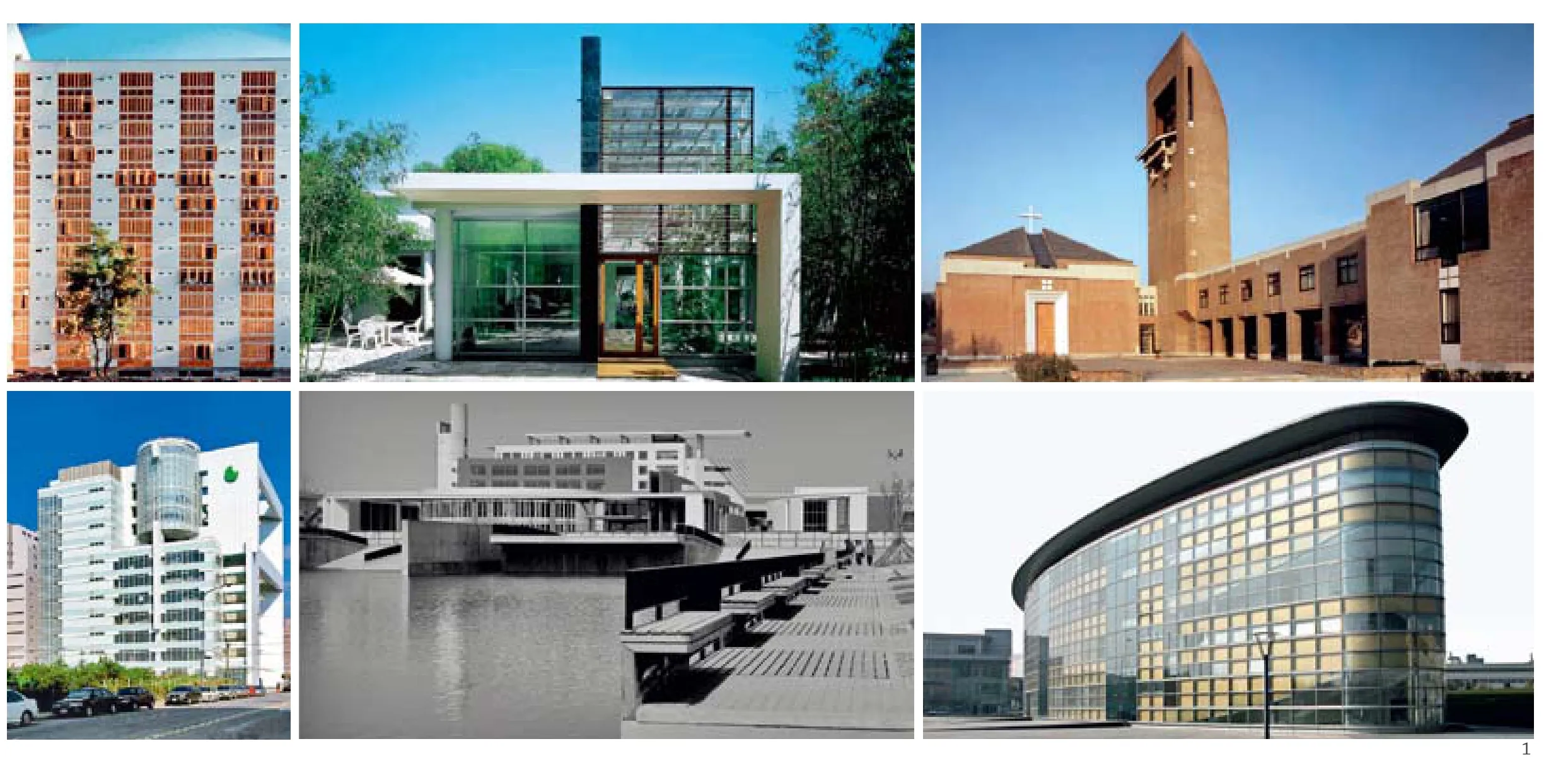

1 2002年WA中国建筑奖获奖作品

刚开始大家对“WA中国建筑奖”不了解,这也是一个主要困难。2002年第一届的时候,投来的作品并不太多,我记得也就是50来份。等第一届评奖结果出来以后,我们出了本书,当时马国馨和崔愷都写了主题文章。大家看到获奖的建筑规模也不大,但都对建筑的基本问题进行了很好的探讨。这些建筑没有乡愁式或符号化的民族风格的表达,而是从一些很平常的东西出发,去发现空间、组织、形体和材料等方面的新的呈现方式。大家慢慢发现这个奖是比较学术的、注重专业基本问题的。所以到第二、第三届以后,就有越来越多的建筑师来投稿。而且一些在国内比较有影响力的设计师,即使其作品只是入围而没有获奖,也会把这个写进简历里头。这也算是对我们这个评奖的认可。到了2014年, 《世界建筑》主编张利老师把“WA中国建筑奖”进行了拓展,我觉得这是一件蛮好的事情。现在中国有那么大的一个建筑市场,不断涌现新的城市建筑问题,对中国建筑的评价和探讨也需要更加多样的标准。现在回想起来,创立时的“WA中国建筑奖”实际上有点像现在的设计实验奖。

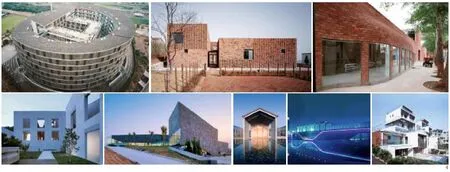

2 2004年WA中国建筑奖获奖作品

说到促进因素,那就是邀请来评奖的评委。这些国内外的评委都是在业界比较有影响的建筑师和学者。他们来参加评奖,也自然会在国内外宣传该奖项。慢慢地,国内外的一些建筑杂志和网站,也开始登WA奖的获奖作品,介绍我们的评奖活动。经过这些年的积累, “WA中国建筑奖”在国内外都具有了一定的知名度。当然这也和广大的关心该奖项的建筑师的参与分不开。

范路:“WA中国建筑奖”的宗旨之一是推介结合国情并具有创新价值的建成作品。您怎么理解建筑的“创新价值”?通过这十几年来的获奖作品,您看到中国建筑在哪些方面的发展是比较突出的?

王路:2002年创立“WA中国建筑奖”的时候,我觉得中国建筑在快速发展的同时也面临了不少问题。比如说有很多讨论比较空泛,有很多研讨会在大方向上都对,但落实到创作当中,好的作品出不来。这可能会有方方面面的原因。中国建筑师有太沉重的文化负担,在创作时往往被要求要象征什么东西,要体现中华文明几千年的内涵,或者说要具有中国特色。另一方面,随着中国经济的发展,从城市层面来看,建筑常常割裂于其周围的环境。比如说在城市的老城里面,常有些建筑不管不顾,做得像一个物体或雕塑似的,跟整体环境毫无关联。这实际上是对资金和资源的一种浪费。在这样的大背景下,当时提出的所谓创新价值,就是考察建筑师在一个具体条件下,如何巧妙地去面对建筑的基本问题。比如说,建筑师是如何考虑经济因素、建构方式、工程技术、环境照应、空间组织等等。设计作品是以一种比较当下的方式呈现出来,而并非很符号化或表面化的状态。

设立这个建筑奖,就是在当时比较紊乱的大语境下,希望建筑师关注建筑的基本问题,实际上是对一种建筑学本体的回归。可以看出中国建筑经过这10多年来的发展,建筑师们还是越来越脚踏实地了。

范路:每届“WA中国建筑奖”的评委均由国内专家和外籍专家组成。在评奖过程中,您认为这两类评委的评价标准有什么异同?

王路:有国外评委来参加评奖是蛮好的事。在具体评审的时候,国内外评委对参评项目的评判会有不一样的地方。国内评委对所评的建筑项目会比较熟悉一点。国外评委对项目的具体背景和针对问题确实会有不是很了解的地方。但我觉得,两类评委对一些最基本问题的看法还是一致的,比如说该项目是很简洁地还是特费劲地解决问题,是很坦诚的还是很造作的。

范路:在获奖的建筑师中,有许多具有西方建筑教育的背景。您也曾长期在德国留学。您认为在当代中国建筑实践中,西方建筑学的知识具有什么样的意义?

王路:我总是认为中国建筑是世界建筑的重要组成,中国建筑师除非只在自己的圈子里玩,那可以只说方言。但如果你要在全球的背景下工作,你就应该有一种共同的语言。在当代建筑学的整个知识系统中,是有很多普适性的价值在里面。其实不管西方人还是东方人,大家对冷暖的感觉、大家的触觉和嗅觉,听到风声、雨声、看到光的感觉是有共同之处的。所以,我觉得对待西方建筑学的知识,应该从人类普世价值的角度来看。西方的设计方法和应对建筑问题的方式,都有很深的积累,对我们都是有参考价值的。我们学习了解西方的知识,不要把它当作一个对立的东西来看,而要回到人类建筑学最基本最共通的那个层面来理解。比如说,你去看密斯的房子,它的简洁和透明感,也会让你觉得挺东方的。另一方面,在借鉴西方建筑学知识的时候,还要从中国特定环境和具体项目条件出发。要将面对的问题和运用的知识很合理地连接起来,这也是蛮重要的。

范路:“WA中国建筑奖”的另一个宗旨是把中国建筑推向世界。您认为中国建筑师和建筑媒体可以做哪些事,来提升中国建筑的影响力和竞争力?

王路:我们这个杂志叫《世界建筑》。但在介绍国外建筑的同时,我们也介绍中国的建筑项目。实际上这并不矛盾,因为中国本身就在世界的范围里头,也是其中一个部分。通过我自己在杂志社工作的经历和对 “WA中国建筑奖”的评选,我觉得在把中国建筑推向世界的过程中,媒体起着非常重要的作用。除了纸媒和网站,它还可以通过一些活动,比如讲座和展览,向国外宣传和介绍,能够让世界更多地了解中国建筑界。实际上,有很多外国同行就是通过“WA奖”来获得当代中国建筑发展的信息。“WA中国建筑奖”在国际上还是产生了一定的影响力。

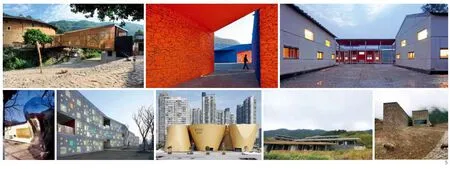

3 2006年WA中国建筑奖获奖作品

4 2008年WA中国建筑奖获奖作品

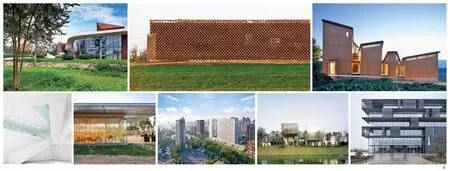

5 2010年WA中国建筑奖获奖作品

6 2012年WA中国建筑奖获奖作品

清华大学建筑学院

2015-02-03