河套灌区春小麦后茬复种发展方向研究

邹超煜,白岗栓*,任志宏,宋耀兴

(1.西北农林科技大学水土保持研究所,陕西杨凌712100;2.内蒙古自治区水利科学研究院,内蒙古呼和浩特010020)

随着农业生产水平的持续提高和土地资源的不断减少,作物栽培模式也在不断的发生变化,逐渐向高产、高效的方向发展[1]。复种作为传统的集约化栽培模式,是粮食增产最简单、最直接且行之有效的方式[2-4]。复种有轮作、间作、套种、混作等多种模式。轮作是在同一田块按预定的顺序轮换种植不同的作物。我国轮作制度始于春秋战国时期,秦汉时期北方发展为两年三熟,南方发展为稻麦两熟;明清时期南方出现了双季稻和绿肥-稻-豆、麦-稻-稻三熟制,复种指数(指全年农作物总播种面积与耕地面积的百分比)一直处于缓慢上升状态[4-5]。间作、套种是在同一田块按照一定的行距、株距和占地的宽窄比例种植不同种类的农作物;当两种或两种以上作物的共生期至少超过一种作物全生育期的一半时称为间作;当两种或两种以上作物的共生期不超过一种作物全生育期一半时称为套种。间作、套种是运用群落的空间结构和时间的先后顺序构成的立体农业,使作物高矮成层,相间成行,以改善作物的通风透光条件,提高光能利用率,充分发挥边行优势,集约利用光、热、水资源。河套灌区主要有春小麦//玉米间作、春小麦/向日葵套种。混作是在同一块田地里不分行种植两种或两种以上生长期相近的作物,如小麦×豌豆。间作、套种主要是利用行间优势,混作则主要是利用株间优势,利用不同作物的共生作用,以促进作物生长。

河套灌区是我国最大的自流灌区,位于内蒙古自治区的中西部,土地面积约 1.19×106hm2,灌溉面积 5.69×105hm2,日照时数3 200 h,≥10℃的积温为2 800~3 200℃,无霜期125~145 d,有效辐射3.08 ×109~3.24 ×109J/m2,适于春小麦、玉米、向日葵、番茄等作物生长,是我国北方主要的农产品生产基地。河套灌区光、热、水资源丰富,但无霜期短,往往是一熟有余、两熟不足。

春小麦是河套灌区的主要农作物。河套灌区的春小麦不但千粒重大,容重高,而且蛋白质含量高,为我国优质春小麦生产基地。近年来,由于春小麦产量、产值较低,春小麦收获后耕地闲置期长达80 d左右,对光、热等自然资源浪费严重,春小麦间作、套种向日葵、玉米等作物不适宜机械化操作等,春小麦播种面积逐年缩小。如何稳定春小麦播种面积,提高春小麦后茬复种指数,有效利用光、热、水及土地等资源[6-7],成为河套灌区农业生产中亟需解决的问题。

1 复种的作用

单作一熟是世界农业的主体,多熟种植面积估计为1.7亿hm2,其中复种面积 1.0亿 hm2,间作、套种面积0.17 亿hm2,主要集中于亚洲、南美洲,占世界耕地面积的12%左右[8]。复种能在同一块田地生产更多的农产品,促进粮食增长与农业增收。间作、套种、轮作可改善作物根际营养条件,提高光能和耕地利用率,延长土地覆盖时间,提高作物产量,培肥地力,抑制杂草生长,保护农田生态环境,并且调节粮食作物与经济作物、蔬菜、绿肥、饲料作物等之间的争地矛盾,提高经济效益和社会效益[9-12]。河套灌区春小麦多顶凌播种且生长期较短,收获后土地闲置期较长,是构成河套灌区多熟种植系统的基本单元,是间作、套种、轮作经济作物及饲料作物的主体[13]。

1.1 提高光能利用率 在单作情况下,同种作物的叶片分布在同一空间,生长速度较一致,作物生育前期叶面积小,不能充分利用光能,中、后期中、下层叶片受上层叶片遮挡,光合效率降低。高秆、矮秆作物间作、套种,矮秆作物成为高秆作物通风透光的通道,光线可直射到高秆作物的中、下部,同时矮秆作物的叶面反射光线,增加田间的漫射光。在河套灌区春小麦//玉米间作,6月下旬前玉米植株矮小,叶面积系数小,春小麦叶面积较大,较单作玉米提前利用一个多月光能;春小麦收获后,玉米进入快速生长,较单作春小麦延后利用2个月光能(图1),春小麦//玉米间作在5月中下旬及7月中下旬出现2次叶面积高峰[14],能够充分利用生长季和活动积温,提高光能利用率,增加土地生产力。在无霜期较短、接茬复种易遭受早霜危害的地区,间作、套种可达到一年两熟。

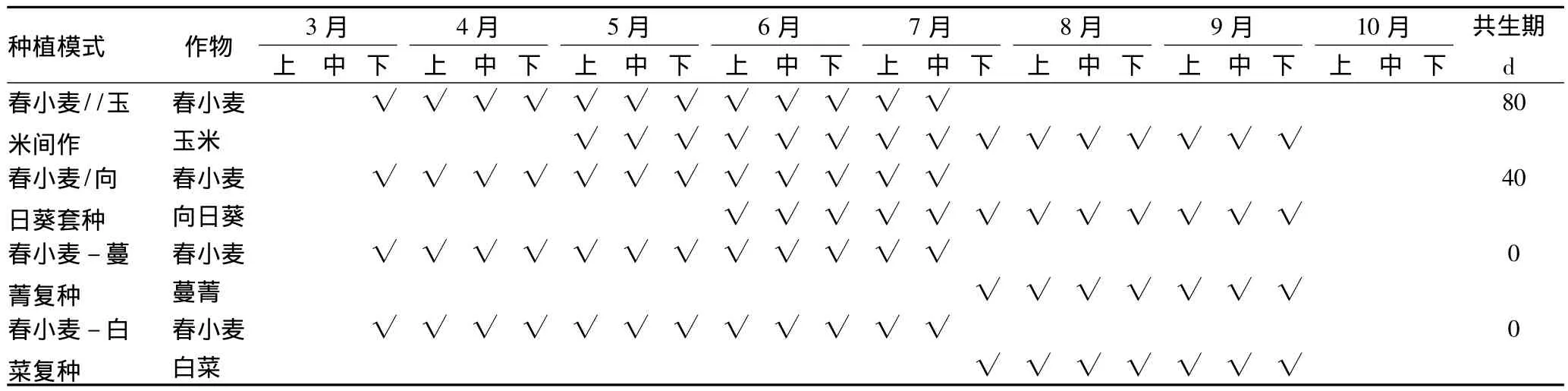

1.2 延长作物生长期 河套灌区光热资源丰富,但无霜期仅125~145 d,春小麦收获后只能复种生长期短、适宜冷凉环境生长的蔬菜如白菜、蔓菁等(表1),不能接茬复种玉米、向日葵等喜温作物。间作、套种可利用不同作物生长期的长短及播种期的早晚,在有限的生长季节中适期播种,解决不同播种茬口、不同作物生长季节之间的矛盾,使得前茬、后茬作物均有充分的生育时期而获得高产。河套灌区春小麦单种生长期为110 d左右,采取春小麦//玉米间作或春小麦/向日葵套种,较春小麦单作延长作物生长期80 d左右(表1);在间作、套种条件下,春小麦在玉米、向日葵的幼苗期就进入旺盛生长,可利用玉米、向日葵的边际效应,获取较多的光照及土壤水分、养分;当玉米、向日葵进入生长旺盛期,春小麦已收割,为玉米、向日葵提供良好的通风、透光通道,促进玉米、向日葵生长,增加前、后两茬作物产量。

表1 不同种植模式作物的生长期

1.3 提高肥料利用率,促使用地与养地相结合 不同作物的根系分布深度、吸收能力及对养分、水分的要求均不相同。通过间作、套种,促使不同作物合理地利用各层土壤中的养分和水分,防止土壤中某些营养元素的过分消耗。豆科作物与非豆科作物间作、套种,通过根瘤菌固定空气中的氮,可为非豆科作物提供氮素营养,而非豆科作物通过吸收、利用豆科作物所固定的部分氮素,可进一步刺激和促进豆科作物的固氮作用。研究表明,小麦//碗豆和甘蓝//碗豆间作,各作物的干物质和籽粒中的氮含量均比单作作物高[15]。李隆等[16]研究表明,间作作物氮、磷、钾养分吸收总量分别高出相应单作作物的24% ~39%、6% ~27%和24% ~64%(图2)。复种既可提高作物对土壤肥力的利用,又有一部分残余的根、茎、叶被补充到土壤中去,增加土壤有机物质,改善土壤养分状况,使用地和养地更好地结合起来。

我国大部分地区冬季、春季自然灾害少,夏粮较高产、稳产。采取间作、套种,不仅可以扩大夏粮面积,提高夏粮比重,而且可以“以夏促秋”,提高抗灾能力。间作、套种能够做到一地多收,取得抗灾保收的主动权,且某些作物之间的间作、套种可以减轻病虫为害,如粮食作物与葱、蒜、韭菜、芹菜等蔬菜作物间作[17-21]。间作、套种的地面覆盖度大,能够抑制杂草的发生[22]。

1.4 提高土壤水分利用率 间作、套种复合群体作物的根系深浅搭配,有利于深根系作物将深层土壤的水分输导释放到上层较干的土层,缓解浅根系作物因缺水而导致的死亡,维持作物的生存和生产,同时促使深根作物在干旱生长环境下更多地吸收深层土壤水分,强化深根作物对深层土壤水分的利用。间作、套种的作物需水临界期、最大水分效率期均存在一定的差异,形成时间上的补偿效应;间作、套种延长了地表的覆盖时间,缩短了休闲期土壤的无效蒸发,提高了水资源的利用率;另外,间作、套种不同作物的根系在土壤中的分布层次不同,对不同土层土壤的水分利用也存在不同的差异,形成空间上的补偿效应。间作、套种不同作物的水分利用在时间上的错位和空间上的互补提高了土壤水分的利用效率[23]。

1.5 充分利用空间,提高作物的抗逆能力 间作、套种、轮作、混作的不同作物茎秆有高有低,根系有浅有深;有的需要较强光照,有的在较弱光照条件下仍可良好生长;有的根系利用浅层土壤的水分、养分,有的利用深层土壤的水分、养分;有的根系吸收能力强,有的根系吸收能力弱,而且吸收养分的比例不同,需要养分和水分的临界期也不同。由不同作物组合的作物群体密度和叶面积系数、根系分布深度往往超过单作作物的限度,能更充分地利用空间,提高土地、光能的利用率。另外,高矮不同或生长期不同的作物搭配种植,改变了作物的层次结构,便于通风透光,同时扩大了根系的吸收范围,养分、水分供应也较优越,边行优势明显。不同作物有不同的病虫害,对恶劣的气候环境有不同的反应。应用间作、套种、轮作、混作,可利用不同作物的不同抗逆性和适应能力,减轻自然灾害,稳定作物产量。如在淮北地区,小麦怕锈病、蝼蛄,易受晚霜危害;豌豆怕潜叶蝇,不怕蝼蛄,比较耐寒。将二者混作,有稳产、保收的功效。许多农作物都有“伴生杂草”,生态环境与作物相同,形态特征与作物相似,实行轮作,特别是水旱轮作,可强烈地改变生态环境,有效地消灭或抑制杂草。各种病菌与害虫都有一定的寄生环境与摄食作物,其中有很多是潜伏于土壤或作物残茬,连作会使病菌和害虫绵延不绝,逐渐猖獗。实行轮作换茬,可改变病菌和害虫的发生环境,减轻或消除其危害。有些作物在生长期间,其根系能向周围土壤分泌一些有毒物质,当有毒物质积累到一定程度,就会抑制作物生长,从而引起严重减产;若实行轮作,则一种作物的根系分泌物对另一些作物可能无害,有的还可成为别种作物的能量、养料来源,从而消除这些有毒物质。

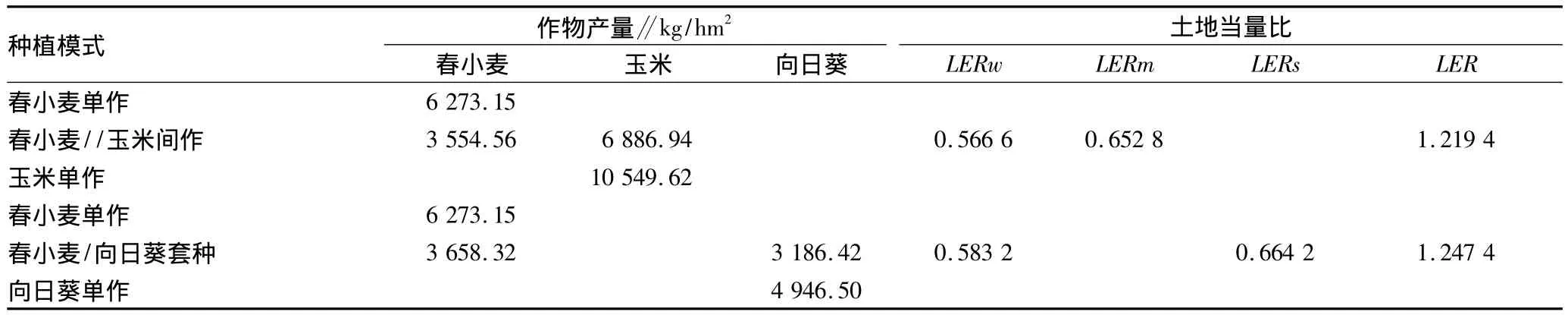

1.6 提高土地产出率及经济效益 复种能在现有土地资源情况下供应更多的农产品,有利于缓和粮、经、饲、果、菜等作物争地的矛盾,促进全面增产。复种可增加地面覆盖,减轻水土流失。河套灌区春小麦//玉米间作、春小麦/向日葵套种提高了作物产量和土地当量比(同一地块中2种或2种以上作物间作、套种时的产量与相应单作作物产量之比的和)[24-27],提高了土地的生产力(表2)。

表2 不同种植模式下的作物产量和土地当量比

河套灌区在春小麦收获前20~25 d进行向日葵育苗,春小麦收获时向日葵具有2~3对叶,春小麦收获后及时移栽向日葵,在早霜来临之前向日葵已开花灌浆,9月底至10月初基本成熟,可达到一年两熟,提高土地生产力,增加农民收入。

2 复种存在的问题

复种受到当地热量、土壤、肥料、水利、劳动力等条件的制约。热量条件通常是主要限制因素。复种应根据当地的自然条件和生产条件,确定可能的复种程度,选择适宜的复种方式,才能发挥资源优势,获得应有的效果。

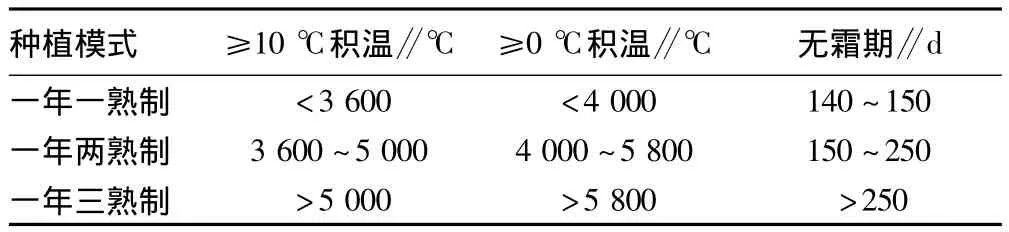

2.1 季节限制 热量是决定一个地区能否复种和复种程度高低的首要条件。在热量条件中,积温、生长期和界限温度决定复种(表3)。河套灌区≥10℃的积温为2 800~3 200℃,无霜期125~145 d,应为一年一熟制种植区。为了提高复种指数,河套灌区的复种模式主要为间作、套种,如春小麦//玉米间作,春小麦/向日葵套种,蜜瓜或西瓜/向日葵套种,有时也出现春小麦//蚕豆间作;平播复种主要有春小麦-白萝卜复种,春小麦-大葱复种及春小麦-大白菜复种。

表3 不同种植模式与积温、无霜期的关系

2.2 农业生产水平限制 复种指数的提高意味着劳动量和劳动强度的增加。在当前农业劳动力日益流失的情况下,提高农业机械化水平是提高复种指数的基本前提[28]。目前大量农民进城务工,精耕细作的传统农业受到严重的挑战。在机械化程度较低而农业劳力又不足的情况下,过高的复种指数会导致过高的劳动强度,并且影响作业进度。现行分散承包的农村土地制度没有很好地解决耕地使用权的合理流通,降低了土地的配置效率。对于相当多进城务工的农民来说,耕地成了“食之无味、弃之可惜”的鸡肋。而拥有技术、资金的实体或个人很难通过市场流通得到发展现代农业所需的足够的土地,使得现代农业对规模经济的要求与现行分散承包的土地制度之间的矛盾日渐加剧,导致农民对需要高投入的集约化经营模式缺乏兴趣。河套灌区春小麦与玉米、向日葵间作、套种的面积大幅度降低,春小麦收获后基本被闲置(图3)。主要原因是复种的增收能力有限,需要大量的劳动量。所以,应加强农业生产资料投入,从而满足复种的需要。

2.3 水分条件的限制 热量条件决定复种的可能性,水分和其他条件则决定其可行性,且水分条件(降雨量、降雨季节、灌溉条件等)是决定可行性的关键。复种使一年内种植作物的次数增加,从而使耗水量也增加。例如,华北的两年三熟,需耗400~500 mm,小麦-玉米两熟需水700~900 mm。国外认为,降水量小于600 mm宜间作,600~1 000 mm宜套作,大于1 000 mm可复种。降水过分集中,旱季时间长,影响复种,如云南、海南、广东、广西年降水量在1 200 mm以上,但冬季干旱,冬闲田面积远比长江流域多[29]。降水还影响温度,如杭州、成都地区,两地年均温及≥10℃的积温均相等,杭州的年降雨量大于成都,但晚稻抽穗期8~9月成都的降水较杭州多,导致成都秋季气温偏低,双季晚稻的稳产性低于杭州。所以,杭州是双季稻区,而成都基本上是稻麦两熟区。

黄淮海平原、关中地区、西北灌溉地区的复种或套作两熟均是在灌溉地上进行的。宁夏的引黄灌区的中卫、中宁两县复种指数达1.57,而相邻的同心县热量条件更好,年降水量300 mm左右,无灌溉条件,种植指数仅0.76。河套灌区春小麦//玉米间作、春小麦/向日葵套种、春小麦-白菜复种均较春小麦单作多灌水1~2次,折合100~240 mm水量。合理安排复种作物组合和方式,适应自然降水规律,可以节约灌溉用水。

3 解决方法

3.1 提高农业机械化水平 农民的复种行为主要决定于复种经济效益的提高。只有改善农业生产条件,提升耕地质量,才能提高耕地生产能力和产品质量。复种指数的提高意味着劳动量和劳动强度的增加。提高农业机械化水平是提高复种指数的基本前提。增加农业机械,减少人力劳动,可根本改变目前农村的生产方式,大幅度提高农业劳动生产率,从而增加农民收入,提高农民复种的积极性。

3.2 促进规模化经营 实现粮食生产的规模化经营,能够缓解分散承包的土地制度与规模化经营的矛盾,增加农民经济效益,从而有效提高复种指数。河套灌区地广人稀,在当前农业劳动力大规模向城市转移,促进农村耕地经营使用权的适当集中与合理流动,是发展现代农业的客观要求。土地经营权的集中可促进耕地资源的合理集中,从而提高耕地资源的使用效率。在保障农民土地福利和土地性质不改变的前提下,采取农户之间形成耕地入股或租赁土地使用权入股的形式,保证土地使用权的合理流动,促进实现农业生产的规模经济[30]。在提高农业机械化水平的进程中,政府需要加快土地制度创新,加强农村基础设施建设,促进土地合理集中,降低机械化成本[31]。

3.3 因地制宜,合理复种及选择合理的复种模式 河套灌区无霜期短,在目前及今后较长一段时间,复种的主要模式仍是间作、套种。在间作、套种生产中,应根据不同作物的生长习性,注意以下问题:①从株型上,要高矮结合,即高秆作物和矮秆作物搭配,以形成良好的通风透光条件和复合群体,如春小麦与籽瓜,春小麦与向日葵等;②从根系分布上,要深浅结合,即深根作物与浅根作物搭配,充分利用土壤中的水分和养分,促进作物生长发育;③从品种生育期上,要早晚结合,即主作物成熟期应早些,副作物成熟期应晚些,这样可以在收获主作物后,使得副作物获得充分的光能,优质丰产,主副作物增产、增收两不误;④从作物选择上,要共生结合,即利用作物间的互利共生关系,构成合理复合群体,如小麦复种苜蓿、毛苕子等。

目前间作、套种以人工操作为主,不利于机械化操作。随着农村劳动力的不断减少和劳动力价格的不断提高,间作、套种的经济效益越来越低。为了适应现代农业发展的需求,河套灌区的间作、套种应向轮作复种发展,如春小麦收获后复种饲料作物、蔬菜作物或育苗移栽向日葵,以提高土地生产力。

3.4 选育专用作物品种 春小麦复种中的品种多为单作品种。由于复种复合群体是一个复杂的作物系统,单作选育的品种较难适宜复种。在今后的研究中,应针对复种,选育灌浆速率快、成熟早、高产优质的春小麦品种,以便后茬作物获取更多的生长时期。选育耐低温、抗霜冻的早熟向日葵品种作为春小麦复种的后茬作物,以便遇早霜危害仍可正常灌浆成熟。

3.5 优化复种栽培技术体系 复种的优化与否在很大程度上取决于模式是否增产、增收。在确定合理复种模式、专用品种的前提下,必须使其栽培技术配套,才能有效地提高土地生产力;若沿用单作的栽培技术来管理复种中的复合群体,则将会限制复种模式优势的发挥。研究复种中作物自身生理机能特性,运用先进的农业高新技术,贯穿一体化的生产概念,确立相关栽培管理技术体系,做到良种、良制、良法有机结合,配套推广[13]。

[1]杨瑞吉,马海灵,杨祁峰,等.种植密度与施氮量对麦茬复种饲料油菜土壤微生物活性的影响[J].应用生态学报,2007,18(1):113 -117.

[2]HAYAMIY,RUTTAN V.Agricultural development:an international perspective[M].Baltimore:Johns Hopkins Press,1985.

[3]TURNER IIBL,HANHAM R Q,PORTARO A V.Population pressure and agricultural intensity[J].Annals of the Association of American Geographers,1977,67(3):384 -396.

[4]梁书民.我国各地区复种发展潜力与复种行为研究[J].农业经济问题,2007(5):85-90.

[5]刘巽浩.论我国耕地种植指数(复种)的潜力[J].作物杂志,1997(3):1-3.

[6]史有国,张凤英,郭呈宇,等.内蒙古河套灌区大麦复种模式研究[J].内蒙古农业科技,2013(6):37.

[7]朱敏,史海滨,程满金,等.河套灌区小麦套种向日葵田间灌水有效性评价[J].中国农村水利水电,2010(10):1-8.

[8]张海明,刘景辉,刘国军,等.内蒙古中西部小麦茬复种油用向日葵两熟制种植模式研究[J].华北农学报,2013,18(4):79 -81.

[9]李锦怡,王术,王伯伦,等.沈阳地区旱作春小麦后茬复种模式的研究[J].干旱地区农业研究,2008,26(4):94 -104.

[10]尹辉,张恩和,王琦,等.春小麦留茬处理对复种油菜产量和水分利用效率的影响[J].农业工程学报,2011,27(2):83 -88.

[11]于勇,秦宏,何峰,等.向日葵间作套种的优点及方式[J].现代农业科技,2010(17):95,98.

[12]周春火,潘晓华,吴建富,等.不同复种方式对水稻产量和土壤肥力的影响[J].植物营养与肥料学报,2013,19(2):304 -311.

[13]衣莹,张雯,刘喜波,等.中国北方小麦多熟种植发展现状与前景[J].安徽农业科学,2007,35(6):1631-1632.

[14]赵延魁,王玉凤,阎春风,等.玉米小麦间套作对光热资源利用效率的研究[J].辽宁农业科学,1994(1):11-14.

[15]ANTHONY R S,RENE C V.Nitrogen yield and land use efficiency in annual sole crops and intercrops[J].Agronomy Journal,2006,98:1030-1040.

[16]李隆,李晓林,张福锁,等.小麦大豆间作条件下作物养分吸收利用对间作优势的贡献[J].植物营养与肥料学报,2000,6(2):140-146.

[17]吴凤芝,周新刚.不同作物间作对黄瓜病害及土壤微生物群落多样性的影响[J].土壤学报,2009,46(5):899 -906.

[18]周海波,陈巨莲,程登发,等.小麦间作豌豆对麦长管蚜及其主要天敌种群动态的影响[J].昆虫学报,2009,52(7):775 -782.

[19]苏世鸣,任丽轩,霍振华,等.西瓜与旱作水稻间作改善西瓜连作障碍及对土壤微生物区系的影响[J].中国农业科学,2008,41(3):704-712.

[20]乔鹏,汤利,郑毅,等.不同抗性小麦品种与蚕豆间作条件下的养分吸收与白粉病发生特征[J].植物营养与肥料学报,2010,16(5):1086-1093.

[21]田耀加,梁广文,曾玲,等.间作对甜玉米田主要害虫与天敌动态的影响[J].植物保护学报,2012,3(1):1-6.

[22]杨滨娟,黄国勤,徐宁,等.长期水旱轮作条件下不同复种方式对稻田杂草群落的影响[J].应用生态学报,2013,24(9):2533-2538.

[23]张凤云,吴普特,赵西宁,等.间套作提高农田水分利用效率的节水机理[J].应用生态学报,2012,23(5):1400 -1405.

[24]黄伟,张俊花,李文红,等.冀西北坝上半干旱区南瓜油葵间作的水分效应[J].生态学报,2011,31(14):4072 -4081.

[25]沈其荣,褚贵新,曹金留,等.从氮素营养的角度分析旱作水稻与花生间作系统的产量优势[J].中国农业科学,2004,37(8):1177 -1182.

[26]董宛麟,张立祯,于洋,等.向日葵和马铃薯间作模式的生产力及水分利用[J].农业工程学报,2012,28(18):127 -133.

[27]艾海舰,李志熙,边利军.春小麦与玉米、向日葵间作套种对土壤水分利用的影响[J].水土保持通报,2014,34(4):91 -98.

[28]唐国永.麦后复种油菜的品种选择及栽培试验[J].湖北农业科学,2013,52(14):3249 -3252.

[29]耕作学[EB/OL].http://www.docin.com/p -299467112.html&uid=12293490?bsh_bid=62507962.

[30]李琳凤,李孟刚.提高复种指数是保障我国粮食安全的有效途径[J].管理探索,2012(3):26 -28.

[31]陈善毅.我国耕地复种指数继续提高的瓶颈与对策[J].安徽农业科学,2007,35(21):6560 -6561.