清代中晚期粤西地区契约文书中几个特别问题探讨——以浙江宁波地区为参照对象

清代中晚期粤西地区契约文书中几个特别问题探讨

——以浙江宁波地区为参照对象

陈宇思1,余天佑2(1.梧州学院,广西梧州543002;2.梧州学院西江研究院,广西梧州543002)

[摘要]该文从民间征集的清代广东德庆州、罗定州等粤西地区契约文书作为研究对象,以王万盈辑校的《清代宁波契约文书辑校》作为长江下游流域地区的参照对象,借助该参照对象从文书体例、中介制度、妇女地位等三个角度着手,从特别现象中形成问题,讨论清代西江流域农村地区契约文书的特点及农村社会状况。

[关键词]西江流域;粤西地区;浙江宁波;契约文书

一、前言

契约文书是我国农村广为流行的一种公私文书,是指日常生活中发生的种种物权、产权与债权行为以文书的形式确定下来的一种形式。由于历史时期的契约文书多用宣纸或制作较为粗糙的草纸写作,这些纸物经过水浸、虫咬、火烧、散失或因政权更迭而有意识的销毁,能完好保留到现世的明代契约文书十分稀少,能流传至今的大多为明清至民国时期的契约。这些流传至今的契约文书蕴含各种丰富的信息,对它们的研究现在已经成为了我国学术界研究的新焦点,早在20世纪80年代,杨国祯先生的著作《明清土地契约文书研究》对整个契约文书做了一个广度的研究,为新时期我国契约文书研究打开了局面。

(一)近来学术界对契约文书的研究动态

近几年,对明清时期土地契约文书研究逐渐深入,在契约文书研究的大方向上呈现以下几个特点(1)。(1)目前学界对契约文书的关注多在于契约文书被大量发掘的地区,如徽州文书与清水江文书研究为现阶段明清契约文书研究的主角,这得益于徽州地区发现了大量民间文书,使徽州文书一跃成为了学术界关注的新宠,并逐渐延伸出一门独特的“徽学”,其在涉及土地契约研究方面成果十分丰富,“典型的专著有叶显恩的《明清徽州农村社会与佃仆制》、章有义的《明清徽州土地研究》和《近代徽州租佃关系案例研究》。”[1]而清水江文书由于中山大学人类学系在当地深入发掘而得以发现,从此对清水江文书的研究逐渐增多,大致分为民族学研究和地区经济研究。在民族学研究方面,如张应强的论文《清代契约文书中的家族及村落社会生活——贵州省锦屏县文斗寨个案初探》、吴才茂的论文《清代清水江流域的“民治”与“法治”——以契约文书为中心》、刘亚男的论文《从契约文书看清代清水江下游地区的伦理经济》;在地区经济研究方面,如王宗勋的论文《清代清水江中下游林区的土地契约关系》。(2)研究视角由宏观方面出发,这种性质的研究多集中在法律史研究方面,而法律史研究大致分为中人现象研究和契约文书格式研究。在中人现象研究方面,如刘高勇的论文《官牙与清代国家对民间契约的干预——以不动产买卖为中心》、杨洋的论文《清代契约里中人的价值与作用》、周进的论文《同姓中人在清代土地绝卖契约中的法律角色研究——从与卖方的关系探讨》、毛永俊的论文《古代契约“中人”现象的法文化背景——以清代土地买卖契约为例》;在契约文书格式研究方面,如刘高勇的论文《从格式固定化到内容形式化:中国传统契约的发展轨迹——以清代田宅买卖契约为中心的考察》与《论清代田宅“活卖”契约的性质——与“典”契的比较》、李力的论文《清代民间契约中关于“伙”的观念和习惯》与《清代民间土地契约对于典的表达及其意义》、陕西师范大学博士何小平的论文《清代租赁关系研究》。这些研究特点立足于清代一个时期,并未直接针对单个地方文书特点进行分析研究,尤其是何小平的论文中引用来自于民间的原始档案则更少,多集中于编纂过的档案集。这些研究者们都集中得出一个论点,即清代为历代对民间交易立法最为完善的朝代,清代契约为历代契约格式最为完备的。在清代土地交易中,国家法律往往需要让位于民间习惯法或用民间习惯法填补了国家立法的空缺。(3)研究区域多集中于当时的经济发达区域,如杨国祯在其著作《明清土地契约文书研究》中对浙江在清代的经济地位作了一个详细的描述:“浙江素为农业经济富庶的省份。明清时代,它又是早期中国资本主义萌芽产生的地区之一,其农村经济的变化,向为论者所注意。”[2]201故在《明清土地契约文书研究》一书中对浙江地区契约文书的阐述比江苏地区更为详细。现阶段学人也多把研究区域选定在浙江、江苏地区,这既与江浙一带是当时的发达地区有关,也与江浙一带保存的契约文书数量比较丰富有关。

(二)两广地区土地文书研究动态

从现有研究成果来看,两广地区土地文书研究范围包括珠江三角洲地区研究与广西地区研究,前者成果除杨国桢的专著有所论述外,广东学者也对此进行了开拓性研究,如谭棣华的论文《从广州爱育堂契约文书看清代珠江三角洲的土地关系》、冼剑民的论文《从契约文书看明清广东的土地问题》、刘正刚、杜云南的论文《清代珠三角契约文书反映的妇女地位研究》,这些研究成果都详细地分析了珠江三角洲的契约文书特点以及珠江三角洲的社会经济情况;广西契约文书研究主要集中在桂西少数民族地区,多为广西学者进行,如罗树杰连续发表了3篇关于壮族地区的民间文书,分别是《论壮族土司田地契约文书的类型——壮族土司田地契约文书研究之一》《论壮族土民田地所有权的确认——壮族土司田地契约文书研究之二》《论壮族土司田地权利的转让——壮族土司田地契约文书研究之三》。最新修订版的杨国桢的《明清土地契约文书研究》中“两广地区土地契约文书”一章新增加了广西地区的土地契约文书,选取了广西区博物馆收藏的原始土地契约文书作为第一手历史材料,这批文书既来自于经济发达的桂东地区,也来自与少数民族聚居的桂西地区。在文中对桂东地区的个别现象如“粪脚银”做了阐述。

从上述学界的研究状态中可以得知,对两广地区契约文书的研究已经展开,《明清土地契约文书研究》一书已将研究视角集中于珠江三角洲地区和广西地区,但这仅仅是对该地区研究的开始,除了已经深入挖掘的珠江三角洲外,广袤的并且处于西江流域要冲的粤西地区依然是有待发掘的区域。冼剑民在论文《从契约文书看明清广东的土地问题》中论述广东地区各地经济发展不平衡时简单论及过粤西地区,“经济发达的珠江三角洲地区的契约反映出沙土荒田开发、宗族实力的膨胀、土地的商品化等问题;粤北、粤西就较为落后,土地所有权的转让就没有珠江三角洲频繁。”[3]其次,比较研究在契约研究中尚属涉足较浅的方法,通过比较研究更容易对一个地区的契约文书进行理顺。本文在立足于前人研究的基础上,以在民间征集的清代粤西德庆州、罗定州地区的农村契约文书作为研究材料,并以天津古籍出版社出版、王万盈辑校的《清代宁波契约文书辑校》中的宁波地区契约文书作为参照对象,以求证西江流域粤西地区契约文书的特殊之处。

二、清代宁波地区与粤西地区契约文书形式与内容比较(以卖田契为分析对象)

(一)西江流域清代契约文书收集情况概述

买卖田产为中国古代农村地区重要的经营活动,卖田契为农村契约文书中的典型契约。本文中定义的西江流域(2)为珠江三角洲以西,从广西南宁航段始至广东三水段。而广东粤西地区则被定义为广西梧州以东,广东佛山以西的区域。

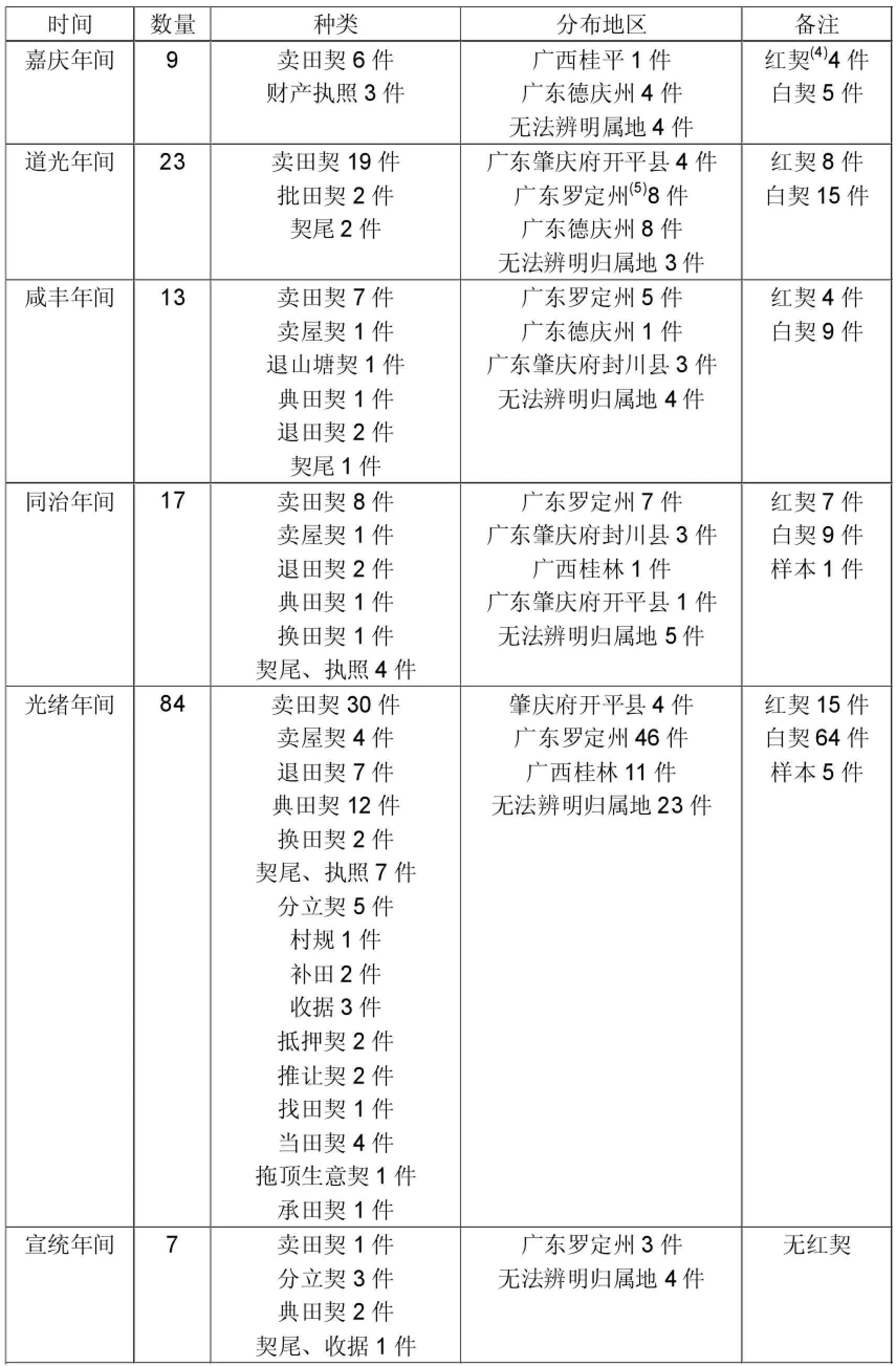

现阶段从民间征集的西江流域的清代民间契约涉及内容较多,大致统计有卖田契、典田契、兑田契、退顶耕田契、田地分管合约、退田帖、卖屋契、分立契、换田契、补田价契等(3)。列表作大概说明见下页表1。

表1 西江流域地区征集民间契约文书类别分布表

从表1得知,征集的清代民间文书种类繁多,数量逾120份,从分布地区看,广东西部的罗定州地区文书最多;从分布时间看,最早至嘉庆7年,最晚至宣统2年,光绪年间的文书最多,种类也最为丰富。本批一次性征集的西江流域民间契约文书的数量虽然不如一些经济发达地区的丰富,但据此趋势可以大致推断,民间储存的数量应该还有发掘的余地。

(二)宁波与德庆地区民间契约文书比较

宁波为长江下游地区重要城市,自古以来为经济富庶之地。《清代宁波契约文书辑校》中收录的大多是涉及以出卖田地为内容的卖田契,少数为卖屋契和卖山契。各契约文字表述略有差异,但行文风格大致一致。现节选道光二十一年四月,宁波地区毛荣枝卖田契作为分析对象:

“立永卖契

荣枝今因乏用,情愿将祖父遗下祀田壹处官民田,土坐坑穐下老瓦厂前,计田贰坵,量(粮)计叁亩,其四址:东至安佳更田并文秀田,南至紊刀更田并秉鉴田,西至安朝田并荣膺田,北至富全并荣膺田为界,俱立四址分明,情愿将自己名下出卖与坤山为业,三面议明,田价钱叁仟八百文,其钱当日随契收足,自卖以后,任从出钱人管业轮流布种收花,其祀火出业人自行承值,中间并无争执等事,此系两相允协,各无异言,恐后无凭,立此卖永远存照。再批:其粮号照股开割过户输粮并照。道光念(廿)壹年四月日立永卖契荣枝押。见侄如怀押中成就押亲笔”[4]54

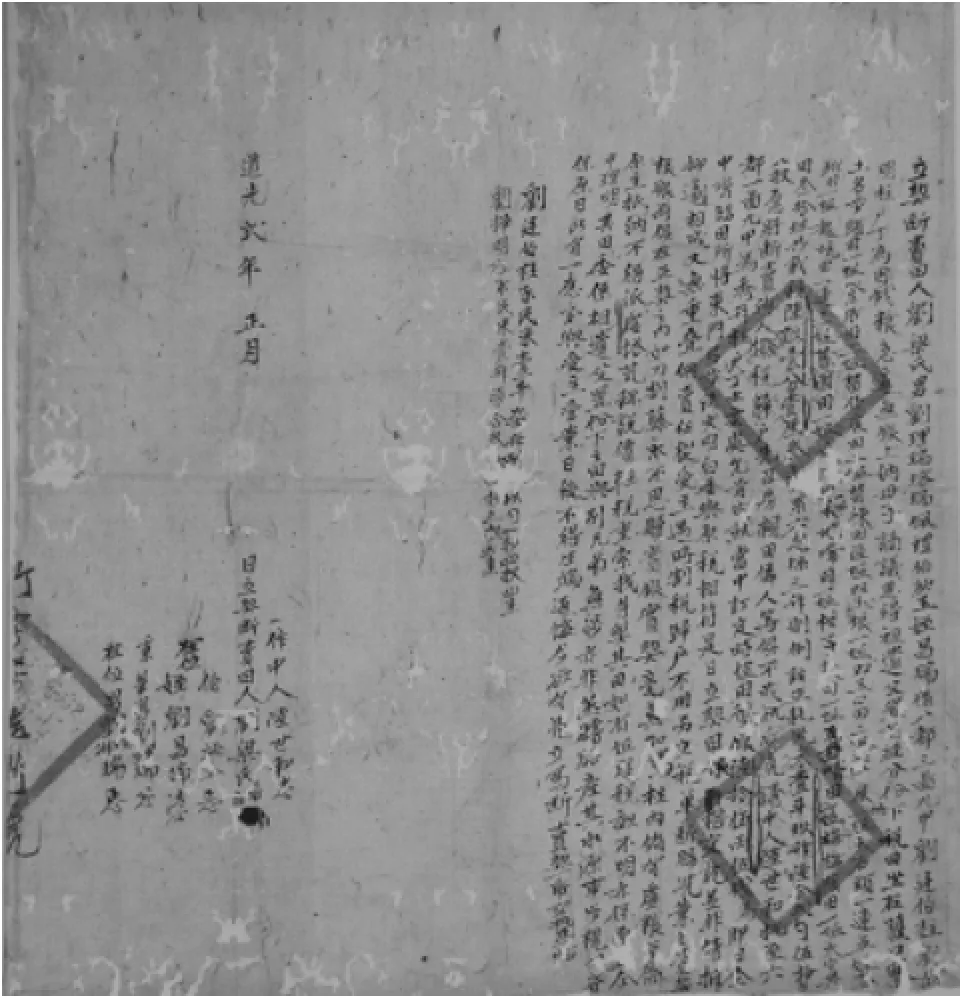

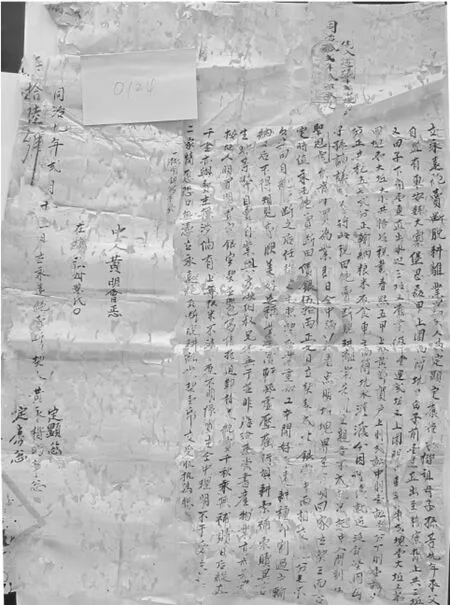

处于西江流域中段的德庆地区为粤西重镇,当地盖建龙母庙,历来香火兴盛,从本地水神崇拜的现象来看,就可知当地水运经济较为发达。当地道光年间存世红契较多,粤西地区卖田契各契的行文格式也基本一致,现节选道光18年广东德庆州梁门何氏卖田契(见图1—1)作为分析对象,录文(6)如下:

立明断卖田文契人梁门何氏男允瑞、允安、允生、亚郑系六都二回三甲梁定邦柱丁。今因乏用,无银度给,其子商议思得父遗下税田,座在瑞洞口,土名:狗月皮(合一字)田二坵,共载税八分五厘四毛三丝四忽三,则例该正耗民米二升七合四勺二抄四权三圭。愿将此田出卖,取银二十两应急。先召房亲兄弟等各不承买。次浼中人陈兴邦托至六都一回九甲冯秀升柱户丁光谋、光弼马、光辅兄弟处允肯承买。即日全中齐临田所用东门弓步丈尺,指丈明白,委与原税相符,三而言定,时值该价银二十二两正。书契之日,其价银允母子分毫亲手接讫凑用。其田自卖之后,任从买主管业印割归户。契根、银两俱在正契内,不用另立税单。田并非来历不明的,是允自己物业,与别人无干,如有别人争占,系卖主全中理明,不干买主之事。田银亦非重叠债折抑迫等情,实银实契,毫无加写,明卖明买,此乃二家情愿誓不反悔生端。恐口无凭,立此的笔卖田文契交与受主永远收执为据。

中人陈兴邦

道光十八年三月初二日立明卖田文契人梁门何氏指模

秉笔男梁光瑞

在位男允安、允瑞、亚郑

(图1—1)

从上述两个地区的两份卖田契对比中可以发现,两者均具备契约文书的基本要素,如卖方信息、买方姓名、土地范围及面积、地价信息、承诺用语及立契人姓名。而从两者的契约文书中皆能得知交易缘由与情况,甚至个别用语也趋于相似。从双方存在的共同点来看,这应该是整个清代契约文书中的惯用体例。

在存在共同点的同时,两者同时也存在不少差异之处。(1)宁波地区契约文书开头格式较为简短,多是“立永卖契”等字样,卖主信息比较简短,只交代了因何而卖田。西江流域粤西地区契约文书开头格式则非常冗长而复杂,多书“立明断卖田契人”,交代卖主的信息要比宁波地区的契约详尽,主要为卖主的住处、家庭人员,甚至有个别文书交代卖者族裔信息。(2)西江流域粤西地区契约文书中卖者在表明出卖意愿后必有注明“先召房亲兄弟等各不承买”等字样,而宁波地区的契约文书则无该例,但在表明卖予卖家后,也须在文中注明“中间并无房亲叔伯兄弟争执等事”字样。(3)西江流域粤西地区契约文书中对田税的信息记载比较详细,甚至有耕作时所耗费民力的信息(原文称“耗民米”),载税信息精确到“升”,耗种信息精确到最小位的“圭”,而宁波地区只有田价信息,而无此类信息记载。4.从后人编撰的清代宁波地区契约文书来看,存世契约文书一般一式两份,两份内容相同的契约文书纂写上有个别字词的差异。而现阶段民间收藏的粤西地区契约文书中个别保存完好的有契尾与契纸相连,加盖官印,但无论红契抑或白契,则只有孤本,并无两式,且个别文书上书“契根、银两俱在正契内,不用另立税单”字样。

造成这种差异的原因可简要分析如下。

首先,关于契约文书的经账和草议制度,宁波地区契约文书无“先召房亲兄弟等各不承买”体例问题,“中国封建社会的土地买卖,长期存在亲邻先买权,元时还流行立账取问亲邻、买主的制度。明时,立账取问一般演变为口问,出卖于亲邻之外所立的文契上,大多书明‘尽问房亲不受’之类的用语,而亲邻在文契上的画字,则表示他们确认契文的效力,并承担有日后发生争执时出头证明的义务。到清代,先尽房亲、地邻的习俗依然保存下来,但在文契上的限制有所松弛,可以不必用文字在契内标明。”[2]188从对比中可见宁波地区的契约文书与江苏地区惯例一样,没有先尽亲邻的书写惯例,而粤西地区则沿袭了明代的古制,有先尽亲邻的书写惯例,同时也存在“在位人”签章惯例。“在位人”身份多是卖田人的近亲,依各契约看,女性卖田契,在位人为自家子女,如道光十八年广东德庆州梁门何氏卖田契;或是自家叔侄,如道光八年德庆八都刘梁氏卖田契;男性卖田契,在位人为自家兄弟,如嘉庆十一年广东德庆八都刘献伦卖田契。结合杨国桢对经账和草议制度的论述看,“在位人”惯例应属于明代亲邻画押的惯例。同时从土地交易流向上看,清代粤西地区的田产买卖一般先流向自己血亲较近的亲族,其次为同族同姓,最后选择才是异姓买家。

其次,传统社会晚期的民丁与田亩是上至统治阶层下至士庶阶层都要认真考量的经济因素。粤西地区契约文书出现详细的田税信息与耗费财力、民力信息问题,可能与当地社会发展状况有关。清代德庆州“民獠相杂,食相与鱼,地多瘴疬,士尚简朴,农务耕作,工贾乐业近城负,气好胜,重利轻义,至亲不相信,”[5]这侧面反映了当时清代德庆州多族群杂处,人民“重利轻义”,这说明商品经济有了长足发展,但发展不平衡,并与当地风俗产生了或多或少的冲突,造成人民“至亲不相信”的现象。清代的赋税体制比较重视人丁数量与土地面积的信息收集,以做到有田之人征税,无田之人免税的效果。因此很容易可以理解到,因为“重利轻义”和“至亲不相信”的风俗,在粤西契约文书当中,田产买卖必须载明土地税数目,及需耗费财力、民力,以至于让买家明白自己承买的田地需纳税多少,付出多少和收益多少,这关乎到买家的生产负担问题。至于粤西地区的农户在田产买卖问题上往往不过多采取绝买绝卖的方式,而多数采取典田、兑田和换田等灵活的方式,从中可以看到绝卖契在西江流域中存在并非占绝大部分,而典田契、兑田契占有相当数量。

第三,相比之下,商品经济发达的宁波地区田产产权买卖相对灵活和繁荣,出现了绝卖田契占绝大部分份额的现象,这可能与浙江地区在清代是永佃权和“一田二主”制盛行省份有关,“一田二主”为清代浙江土地所有制的分割,地产的出售随即分割进行,“在一田二主下,田底权(俗名有‘田骨’、‘主田’、‘大业’、‘大买’、‘下皮’、‘下面’等)的出卖,在契约格式上一般与土地所有权未分割的民田卖契一样……田面权(俗名有‘田皮’、‘客田’、‘小业’、‘小买’、‘上皮’、‘上面’等)的出卖,在契约格式不能与普通民田卖契相混……”[2]256-258这种体制下的田产买卖相对灵活,而且田底权交易的契约不能与平常的契约格式相同,而田产买卖的最后一道手续则是报官府批准,交接完税了事,田底权交易应当需要缴税,田面权转接涉及农民产出的结果,则是需要反映田租信息(也无地税信息,与粤西地区相异),如雍正八年五月庆元县二都杨朗坑村卖田皮契:“立卖田皮契人范礼堂,有水田皮一段,土名坐落外砻安著,计租一十三把正……”[2]258加之,这也与宁波地区历来文风深厚,物产丰富情况有关,清代宁波府“官无逋滞之征,民无饥乏之虑;衣食尝充,仓库恒实;荣辱既明,礼节甚备;为君甚简,为民亦易。”[6]340照此推测,宁波地区契约无相关载税信息可能与江浙地区所有权与经营权分割交易制度相关,物产的丰富,礼教的繁盛,使得人民在处理田产的时候虽然有契约意识,但制约着“重利轻义”的风气出现。

综上所述,以卖田契为例分析,清代粤西地区因为多族群杂处,商品经济虽然得到长足发展,但给当地人民带来“重利轻义”的思潮,加之人丁与田地为传统社会中必须加以重视的经济因素,使得粤西地区契约文书在撰写格式上不得不出现卖田人详细信息,“先召房亲兄弟等各不承买”等字样的经帐与草议制度、详细的载税信息与耗费民力信息。

三、清代粤西地区契约文书中女性社会经济地位再考察

在各地区契约文书当中,涉及田产买卖皆不能忽略一个特别的“群体”——女性。刘正刚在《清代珠江三角洲契约文书反映妇女地位研究》中就得出珠江三角洲流域契约文书中在众多契约文书当中,存在寡居女性主持与签署的契约文书和有一定数量女性参与土地交易的现象。刘正刚的文章对解读清代女性地位与孝文化间的关系提出了创新的认识,本文除立足于前人研究基础上,借与长江流域契约文书比较视角和其他材料的挖掘,对清代粤西地区女性地位进行了进一步的考察。

(一)宁波地区与德庆地区女性署名契约文书比较

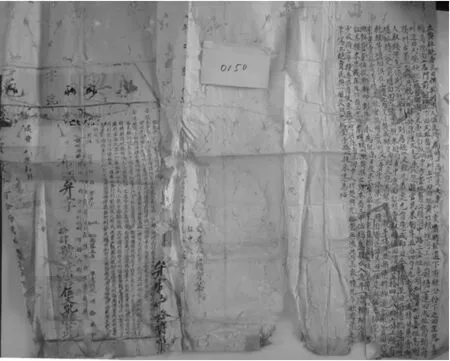

经考察,粤西地区也不乏与珠江三角洲地区同样的女性参与田产交易的文书,如道光2年广东德庆八都刘梁氏卖田契(见图2- 1),这种文书开头多书写“立断卖田契人X门X氏,其后出现其子信息,出售田产多是其夫父田产,契约文书中多出现“经母子商议”等字样。在契约签章处出现立卖田契人X门X氏指模、中人名字、秉笔人名字与在位人姓名。这种田契皆是以一家人中的寡母名义起头,其子进行财产出卖与分割的契约。同时期的宁波地区也出现涉及女性名义的出卖田产契约,相比粤西地区同类契约有差异之处,如道光六年十贰月毛门岳氏卖田契:

“立永卖契

毛门岳氏,今因钱粮无办,情愿将夫自置民田壹处,坐落土名溪中杨(该处的‘杨’为‘央’的别字),田计壹坵,粮计壹亩零。其田四址:东至懋载田,南至孝道并岳孝田,西至溪,北至出业人田为界,具立四址分明。其田情愿出卖与坤山为业。三面议开,田价钱伍拾千文正,其钱当日随契收足。自卖之后,任从出钱人管业,并无伯叔子侄争执等事,此系两想情愿,各无异言,恐后无凭,立此永卖契存照。再批:其粮日后升科行粮并照。大清道光六年十贰月日立永卖契毛门岳氏押。同侄吴德押。中孝道押。代笔安和押。”[4]1

(图2- 1)

粤西地区与宁波地区的该类文书有个共同点:买卖田产皆是其夫遗留田产,这说明了出卖田产女性为寡妇身份,只有其夫身亡,她才有可能支配田产的买卖。而粤西地区此类契约文书反映的信息量较大,尽管是以一个家庭中的女性当家人的名义起草该份契约文书,但是其子的信息比较完备。由此可以推导女性卖家的儿子在整个交易中处于主导地位,女性卖家处于幕后地位,所以我们可以在契约文书末尾落款既能看到女性家庭成员的指模,又能看到其子的签字,从女性家庭成员的指模看,当时农村女性家庭成员的教育水平往往不高。这些信息在宁波地区涉及女性的契约文书中往往很难发现,而这种体例的契约文书在珠三角地区十分常见,这种情形反应出“清代珠江三角洲寡居的长辈女性们在家庭财产尤其是大宗财产处置中拥有重要的决定权,他们在族权、父权和夫权的传统社会中,因为有重孝的文化传统,使得其子嗣在处置家产中必须征得她们的同意,而且在契约中有明确的身份标识。”[7]

(二)女性署名的官契契尾与契约中“夫妻商议”研究

虽然前人研究中揭示女性成员参与田产交易现象屡见不鲜,但粤西地区却出现有女性名字的官方契尾,如道光廿七年广东承宣布政使司颁吴罗氏官契契尾(见图2- 2)。

(图2- 2)

此份契约文书作为土地交易纳税凭证透露了这样一些信息:(1)女性参与土地交易不仅仅体现在民间对其采取宽容态度,而官方对此也视为认可,虽然在契尾中并未直接出现女性的真实姓名,在契尾业户一栏出现XX氏字样说明官方已认定该女性的产权;(2)契尾一般是土地交易后缴税的凭证,这说明这名女性不仅参与土地交易,可能还参与了缴税环节,表明该女性有支配自己田产的权力。

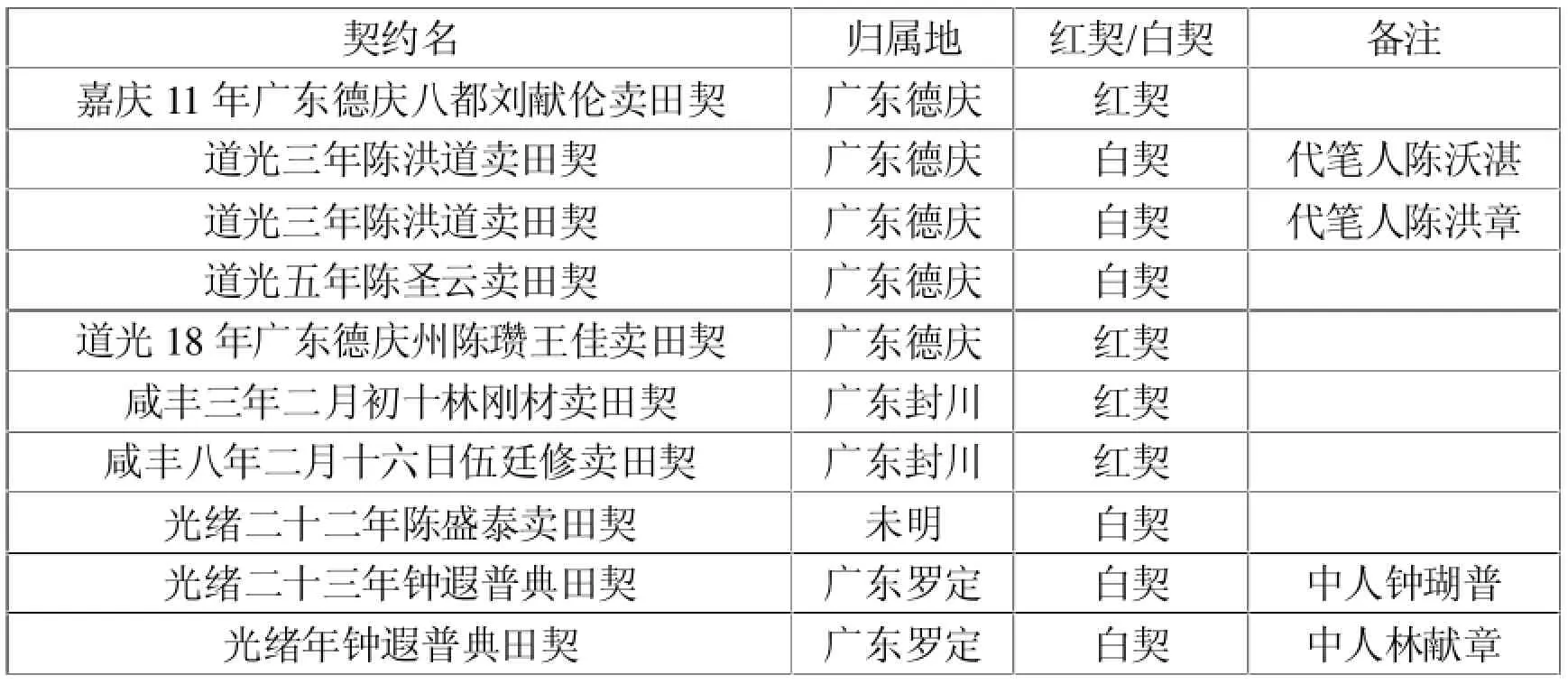

另外,在部分粤西地区的契约文书如广东罗定州西宁县光绪二十三年钟遐普等的典田契里,都有以男性作为业主名义,但文中出现了“夫妻商议”等字样,具体情况见下页表2。

表2 粤西地区民间文书中出现“夫妻商议”字样统计表

据粗略统计,存在这些字样的契约文书共10份。分布在除宣统、同治年间外的各个时代,并非孤立案例。这些字样在宁波地区均无出现,前人对珠江三角洲文书的研究中极少提及这种案例。虽然只是短短几字,但是这体现了女性在田产买卖中的决策地位,这种类型的契约文书中的女性角色并未如前者为寡居女性角色,是正常的夫妻关系缔结的家庭。前者因为中国传统的孝文化背景而使得家庭成员在处置田产必须重视长辈女性的权力,后者是在夫权体制下生存的一般女性,但却享有与丈夫一样财产平等商议与决定权,在契约中承认这一类型普通女性的参与权和决定权。

粤西地区契约中出现的与女性相关的只言片语可以折射出清代粤西地区的妇女社会经济地位。传统的观点认为清代是男权社会,女性地位低下。“一、在法律面前,男女两性是绝对不平等的;经济财产方面,妇女只能分得一点嫁资,没有与弟兄们一样继承家产的权力;二、要求妇女贞操、节烈;三、清代把缠足当成女性美的第一标准;四、从社会观念看,妇女更常常遭到鄙视和各种迫害……”[8]253-254现今从民间收藏的粤西契约文书分析,可以推测清代粤西地区妇女社会经济地位如下。(1)清代粤西地区女性确实不如男性,主要体现在买卖田产中女性不能如男性一样在契约文书中出现自己姓名,代以“X门X氏”。在契约文书的落款中,涉及女性成员的签章只有指模,而未有签字,说明女性受教育程度低下。(2)在清代粤西地区的地产买卖中,出现女性姓氏的官契契尾,说明民间和官方对于女性在处理与男性家庭成员的田产中有一定的决定权抱以肯定的态度。(3)从契约文书中出现的“经夫妻商议”等字样中可以推测,粤西地区女性不管是寡居的年长女性抑或正常夫妻共同生活的家庭中的女性,在田产交易中享有与男性平等的商议权与决定权。

众所周知,田产是旧时农民的命根子,买卖田产在一般农民家庭中必定是除丧葬、嫁娶外的重大事件,在粤西契约文书中显现的这一系列女性活动踪迹证明,在清代田产交易中,女性并不是缺席的一个群体。从清代粤西地区契约文书中,可以得知这些活动踪迹既能反映当时妇女令人担忧的人权状况,即无法享有自己的真实姓名,受教育程度低下,在丈夫健在的情况下只能处以幕后的角色。同时也能反映出农村女性享有相应的权利,在涉及一般农民重大生活事件中的买卖田产问题上,甚至一般被常人认为受丈夫管制的女性亦可以参与买卖活动中的平等协商,而非传统观点所说“清朝时期的妇女,她们像在坟墓里,如在地狱中,过着一种非人的生活。”[8]354

四、清代粤西地区契约文书中的其他中介现象考察

在土地田产交易中,中介是一块不可缺少的环节,“订立土地绝卖契约时须有中人的参与,这是土地绝卖契约时须有中人的参与,这是土地绝卖契约有效成立的必要条件之一,很难想象在没有中人参与的情况下订立土地绝卖契约。”[9]中人现象是清代农村社会高度“契约化”与商品化的写照,也是前人研究的一个热点。本文除继续探讨中人现象的其他特征外,还考察了其他一些中介现象。

(一)田产文书中出现的中介现象与角色

在现阶段民间收藏的粤西地区的契约文书中,存在几种中介现象。

(1)在几乎所有的土地绝卖契中都有“托中人问到”或“凂中人问到”等字样。罗定州地区契约文书多用“托中人问到”等语,如同治九年二月十一日黄定显、黄定康卖田契(见图3- 1)。德庆地区契约文书多采用“凂中人问到”等语,如道光18年广东德庆州梁门何氏卖田契、道光18年广东德庆州陈瓒佳(原文该字为左右结构)(见图3- 2)。这些契约文书都谈到了凂请中人寻求买家的现象,在契约文书的末尾均有中人签字,代表田产交易已顺利过渡。(2)在田产交易中不仅有中人参与,还需要有公丈人的存在,公丈人职责是对交易土地进行丈量和评估,因此有些契约文书结尾就出现了公丈人签名。如咸丰八年二月十六日伍廷修卖田契(见图3- 3)。(3)在不少契约文书落款出现“批明中用钱”字样,中用钱,即中介费,中用钱有付与中人,也有付与公丈人作为报酬,中用钱有多有少,从这批民间收集的契约文书看,中用钱最少的为铜钱一百文,最多的为银钱二两七钱。

(图3- 1)

(图3- 2)

(图3- 3)

(二)从契约文书中还原的交易程序

尽管在宁波地区的契约文书中有中人签名,证明田产交易有中人参与,但是其中人活动在契约文书中的反映并无粤西契约文书中详细。从粤西契约文书中反映中人在整个田产交易过程的活动,包括以下几方面。(1)凂(7)请,凂请中人的前提多在于卖方在各亲族不肯承买田产的条件下发生,再由中人寻求买家。(2)丈量田产,中人寻到买家后,须约卖家、买家“全中临田亩”“弓步丈量”,在中人监督下,买卖双方核对田产及田价,在这个环节上,田产交易就必须出现公丈人角色。(3)契银收讫,在中人监督下,买卖双方拟定契约,一方收契,一方收银,交易遂成。这个过程十分严密,并高度“契约化”,这种高度“契约化”的过程是粤西地区农业商品化的结果。(4)从中用钱现象看,这也是商品经济在农村发展的结果。虽然从土地契约中记载的信息无法得知土地交易中是否存在强买强卖行为,但在严密的中人监督制度的运作下,强抢强占土地行为至少不会在粤西地区泛滥。因此,从中人现象中可以看出清代粤西地区农村社会并非以往印象下的地主土地私有制,而是在宗族制度与土地私有制下相对自由的“自耕农”社会,这种“自耕农”社会在农村田产自由交易中得到体现,虽然粤西地区与珠江三角洲地区一样有着严格的宗族体系,但从买主能够自由凂请中人进行田产交易的情况看,粤西地区并非对本族民众的经济进行严密的干涉与控制,相反,还允许一定的自由交易存在。

从与宁波地区的契约文书比较中得知,买卖流程是否在契约中载明反映了长江地区与西江流域地区的两种截然不同的契约习惯:宁波地区并非不注重中人作用,而是集体维持与承认默认的既定规则;西江流域地区多注重于将所有既定规则严格地体现在契约上。

五、小结

在与宁波地区契约文书比较中,可以得知西江流域粤西地区契约文书体现了以下特点。(1)清代粤西地区商品经济发展催生了当地人民的“重利”思想,人丁、地价与税价等关键因素是当地人民优先考虑的因素,但由于宗族体制尚未经历现代化思潮的冲击,对当地基层社会依然有很大的影响力,使得粤西地区契约文书在撰写格式上不得不出现卖田人详细信息,“先召房亲兄弟等各不承买”等字样的经帐与草议制度、详细的载税信息与耗费民力信息。(2)从契约文书体例看,清代粤西地区妇女虽拥有对已亡丈夫田产的处理权,但大部分文书反映出女性无直接交易权,从个别文书反映可看出,官方对女性以自己名义拥有田地产权抱宽容态度。从契约中一些文字分析得出,在田产买卖中,即使是夫妻俱在的正常家庭,妇女还享有一定的平等协商权,但是只能处于幕后角色。(3)在交易中介制度中,粤西地区契约文书对中人在田产交易中的活动有着详细的反映,同时存在公丈人的中介角色。在田产交易后,中介人群体还可能得到相关的报酬。以上种种特点体现了粤西地区虽然与珠江三角洲地区有着一样严格的宗族体系,但宗族体系并未对农村社会施行全方位严密的控制与干涉,还允许一定的自由交易存在,而且“中用银”的存在说明金钱关系渗入到了中介人群体中,说明当时的粤西地区农村社会已发展为商品经济较为繁荣与土地私有制并存的“自耕农”社会。

注释:

(1)受篇幅限制,本文仅就当今国内契约研究较为流行的方向进行学术史回顾。

(2)学术意义上的西江流域分为广义与狭义,广义的西江流域为珠江流域的西支流,从云南曲靖发源至广东广州。狭义的西江流域指广西梧州三江口至广东三水,不包括梧州以上的浔江和广东珠江三角洲地区。本文所指西江流域以通航能力划分。

(3)本文以从民间征集的粤西各地的原始契约文书作为第一手材料。由于材料繁多,为提高材料运用的严谨性与凸显史料的真实性,本文一般选取红契和信息详尽的契约作为论述依据。契约样本、信息不详、无法归户的契约文书可在文中论述,但不作依据。本文出现的契约文书均为梧州学院西江研究院收集整理。

(4)确立契约归属地的方法,一为依据契约中出现的历史地名结合历史地图册进行考证;二为依据红契官印上的县衙名称得到证实。从征集情况看,有相当部分契约无法得到归户确认(如无官印,无地名云白契和文书残缺等情况),可依据出现与红契相同的买家或卖家信息进行确认。

(5)参阅《道光广东通志》(阮元修,陈昌济等纂),卷三,沿革一。清代广东省政区与现在不同,肇庆府管辖一州十二县,其中包含封川县、开平县、德庆州。清代时无云浮县和郁南县建制,只有罗定州管辖罗定直隶州、东安和西宁两县。

(6)本文为论述而转录、截取的契约文本原件均经过梧州市可移动文物普查小组鉴定。

(7)参阅《辞海》,上海辞书出版社,2009年10月,第2670页与《古代汉语大词典》,上海辞书出版社,2000 年1月,第1115页;“凂”通“浼”,为请托、央求之意。

参考文献:

[1]戴建兵.河北近代土地契约研究[M].北京:中国农业出版社, 2010(11).

[2]杨国祯.明清土地契约文书研究[M].北京:中国人民大学出版社,2009.

[3]冼剑民.从契约文书看明清广东的土地问题[J].历史档案, 2005(8):67.

[4]王万盈.清代宁波契约文书辑校[M].天津:天津古籍出版社, 2008.

[5](清)阮元修,陈昌齐.道光广东通志,舆地略(卷九十三)[M]//中国地方志集成.南京:江苏古籍出版社,上海:上海书店,成都:巴蜀书社,1990:161.

[6](清)黄宗羲、张衡.康熙浙江通志(卷十三)[M]//中国地方志集成.南京:江苏古籍出版社,上海:上海书店,成都:巴蜀书社,1990:340.

[7]刘正刚,杜云南.清代珠江三角洲契约文书反映的妇女地位研究[J].中国社会经济史研究,2013(4):58.

[8]刘士圣.中国古代妇女史[M].青岛:青岛出版社,1991.

[9]陈胜强.中人对清代土地绝卖契约的影响极其借鉴意义[J].法学评论,2010(3):155.

余天佑(1949-),男,广西梧州人,梧州学院西江研究院特聘研究员,主要研究方向:历史货币与文物学研究。

(责任编辑:高坚)

On Some Special Questions in the Contractual Documents of the Middle-late Period of the Qing Dynasty Collected in Some Folk Areas in the West of Guangdong

——Referring to Ningbo Area of Zhejiang Province

Chen Yusi1, Yu Tianyou2

(1. Wuzhou University, Wuzhou 543002, China;

2. Xijiang Research Institute, Wuzhou University, Wuzhou 543002, China)

Abstract:This paper, by referring to Wang Wanying’s An Edited Version of Contractual Documents of Ningbo in the Qing Dynasty which represents the relevant situation of the lower reaches of the Changjiang River in that dynasty, makes a research into the contractual documents of the Qing Dynasty collected in some folk areas, such as the areas of Deqing Prefecture and Luoding Prefecture of Guangdong at that time. This paper attempts to analyze some questions related to the special phenomena embodied in the stylistic characteristics, the messages of transferring property rights in rural areas, the rural brokerage system, women' s status which are embodied in the said contractual documents edited by Wang Wanying so as to start a discussion on the features of rural contractual documents and the social conditions in the valley of the Xijiang River in the Qing Dynasty.

Key words:The valley of the Xijiang River; The areas in the west of Guangdong; Ningbo, Zhejiang province; Legal instruments

[作者简介]陈宇思(1986-),男,广西梧州人,梧州学院教师,历史学硕士,武汉大学历史学院广西青年骨干教师访问学者,主要研究方向:中国近代史。

基金项目:广西壮族自治区教育厅人文社科项目(SK13LX460)阶段性成果

收稿日期:2015- 02- 18

[文章编号]1673-8535(2015)02-0001-13

[文献标识码]A

[中图分类号]K877.9