基于协同创新理论的区域产业技术创新系统研究

基于协同创新理论的区域产业技术创新系统研究

杨西春(梧州学院经济管理学院,广西梧州543002)

[摘要]协同创新是一种复杂的创新组织模式,核心是通过对区域内创新资源和要素进行有效配置来实现增值。文章以协同创新理论为基础,对区域产业技术创新系统的概念、构成要素及特点进行了分析,并提出了区域产业技术创新系统的战略协同导向、知识协同整合、动力协同驱动、环境协同保障等协同创新机制。

[关键词]协同创新;区域产业技术创新系统;协同创新机制

一、引言

21世纪是知识经济时代,科技创新是一个国家、地区和企业获得核心竞争力和竞争优势的动力和源泉。党的十八大和十八届三中全会明确提出我国经济社会发展要依托创新驱动,深化科技体制改革的重要内容之一是建立协同创新机制。自从国家“2011计划”提出以来,全国范围内以“协同创新”为宗旨,建立了许多由高校、企业、各级知识创新机构等多主体共同参与的“协同创新中心”,共享多方资源形成协作合力进行知识创造、技术应用和技术革新。区域产业技术创新系统是国家创新系统区域化的纵向延伸,建立充满活力的区域产业技术创新系统,能够支撑、引领区域产业发展,形成区域新兴产业和特色优势产业,提高区域产业技术创新能力,提升区域产业和企业的核心竞争力,实现区域优势资源高效配置,促进区域经济、产业调整、产业结构优化升级,实现区域经济和国家经济可持续发展。

二、主要文献回顾

(一)国外主要文献回顾

马克思认为,分工与协作能够提高社会经济效益,从而创造新的生产力,是社会生产及发展的必然结果,是人类社会发展的客观规律[1]。亚当·斯密在《国富论》中指出:劳动分工是人类天性中一种倾向的必然结果,组织和社会将从分工中获得巨大经济效益,分工极大地促进了生产力的提高及社会的进步[2]。马克思和亚当·斯密的分工协作理论,是协同创新的理论基础。

“协同”一词最早由协同学的创始人前西德著名物理学家赫尔Hermann. Haken于1971年提出。所谓协同,是指系统中各子系统间通过非线性复杂相互作用以使整体实现个体单独所不能实现的效果,既1+1>2的协同效应[3]。协同理论认为系统的各子系统之间、子系统与系统之间、一个系统与另一个系统之间、系统与环境之间都存在着合作、同步、协调与互补等方面的“协同作用”。

20世纪80年代以后,科技对经济发展的贡献日益突出,协同的思想在创新系统理论中得到重视和深化。在技术创新活动中,协同学的引入可以解释技术创新从无到有的系统运行方式,分析各个体、各要素共同技术创新的协同作用,能够更好地揭示技术创新的过程。

美国麻省理工学院斯隆中心学者Peter Gloor最早提出协同创新(Collaborative Innovation)的定义,认为协同创新是由依托于现代信息技术和网络进行全方位信息交流和共享的各个主体间为了共同的目标而实现的多样化合作[4]。Henry Etzkowitz首次引入生物学中的三螺旋概念,提出用三螺旋(the triplehelix)创新模式来分析政府、产业和大学之间的关系,以形成知识领域、行政领域和生产领域的统一与合力[5]。美国学者Chesbrough教授提出“开放式创新”的概念,认为在开放式创新模式下,企业边界不再是硬性的壁垒,企业不应孤立地进行技术创新,应通过整合内外部创新要素来创造新价值,获得竞争优势[6]。Frank与Rob通过对丹麦沼气发展的研究,认为创新的演变过程是与各个竞争系统的演变协同进化的[7]。Kuen Hung和Jiann Chyuan提出:企业与竞争对手、供应商和客户、大学和科研机构之间的合作都能够正面促进协同创新[8]。

(二)国内主要文献回顾

我国协同创新研究开始于20世纪90年代。朱祖平从创新对象和创新重要性角度提出要在企业创新过程中形成协同的机制和管理模式[9]。张钢、陈劲、许庆瑞等采用理论推导与案例分析等方法,研究了企业技术、组织与文化的协同创新模式[10]。陈劲和王方瑞提出了技术、市场创新的协同构架和协同机制[11]。蔡文娟、陈莉平提出产学研协同创新网络是区域创新网络的核心,并探讨了社会资本视角下产学研协同创新网络的联接机制及效应[12]。以许庆瑞为首的浙江大学创新管理研究团队对创新要素的全面协同进行了深入系统的研究,从多个角度深入地分析了技术创新各要素的全面协同机制,并首次提出了全面创新管理的概念[13]。郑刚、梁欣如提出了技术和非技术创新要素(战略、组织、文化、市场等)全面协同的概念,提出了C3IS五个阶段(沟通、竞争、合作、整合和协同)全面协同的模型[14]。

(三)协同创新内涵分析

综合上述文献,学者们从系统要素协同、创新要素协同、协同创新机制、协同创新模式、协同创新管理等方面对协同创新的概念、内涵等进行了比较系统的研究。可见,协同创新是一种复杂的创新组织模式,系统内单个创新主体打破组织边界,以共同利益为基础,以资源共享或优势互补为前提,通过不同创新主体、要素间整合与协同,实现从无序到有序,从分离到聚合,从个体到系统的转换,从而产生无序、分离和个体无法实现的整体协同效应。

协同创新是技术创新发展的一个新范式,其核心在于管理创新,关键是形成以企业、大学、科研院所(研究机构)等主体为核心,以政府、金融、中介服务等有关主体为辅助的多元主体间互动创新的模式,打破部门、领域、行业、区域、国家等组织的边界壁垒,实现地区、国家甚至全球性的协同创新,实现创新资源最优配置。

协同创新具有两个明显的特点。一是整体性。协同创新的各主体、各要素不是简单叠加,而是耦合协同,形成资源共享的有机整体,实现系统的非线性叠加,释放巨大的效用,最终实现整个系统的创新和共同发展。二是动态性。由于协同创新系统的环境条件、各要素会发生改变,旧的系统结构不能适应变化,要求创新系统在组织结构、创新策略或方向等方面做出调整和改变,从而实现新的创新目标。

三、区域产业技术创新系统的内涵及构成要素

(一)区域产业技术创新系统内涵

20世纪初,美籍奥利地经济学家J.A.Schumpeter提出了创新理论,20世纪50年代以后,科学技术在经济社会发展中的地位日益凸显,有关创新与发展的研究大量兴起,并形成了新古典学派、新熊彼特学派、制度创新学派、国家创新系统学派四大经典流派。20世纪80年代末90年代初,英国学者Freeman与美国学者Nelson等人提出国家创新系统理论后,学者们对于技术与创新系统的研究基本上从企业、产业、区域、国家等四个层面展开。

将技术创新放置于产业层面,关注的重点是产业关键技术、共性技术,从技术创新系统本身来看,区域产业技术创新系统实现了产业共性技术和关键技术的变革,提高了产业的创新能力,是区域产业结构调整与优化的根本性原因。区域产业技术创新系统是指在一定地域范围内,参与和影响产业技术创新资源的配置及其利用效率的行为主体和要素、关系网络和运行机制的综合体系[15],目标是提高特定产业创新能力,主要功能是推进区域产业关键、共性技术的开发(或引进、吸收消化)、生产、商业化和产业化。

区域产业技术创新具有以下几个特点。一是地域性。不同区域的经济和产业发展、技术资源、自然资源等各有不同特点,因此区域产业技术创新系统具有鲜明的地域产业、技术、资源等特色。二是整体性。构成区域产业技术创新系统的要素尽管各自独立存在,但是各要素之间具有内在的互动关联,共同参与创新系统的运作,并发挥出整体的效能。另外,地理空间上的接近性使创新主体、要素的关联性和资源共享性更高。三是复杂性。参与和影响创新系统技术创新活动的主体及要素具有多元性,在要素组合和配置方面具有非线性关系,具有复杂的运行机制。四是动态性。由于创新系统的环境因素和创新系统的内部要素是不断发生变化的,表现在系统内部要素随着环境动态变化而不断进行应时调节,因而系统也表现为从平衡到不平衡再到相对平衡。五是开放性。创新系统与外界环境之间不断进行人才、信息、资金、技术等要素的输入和技术产品的输出,不断与外界进行物质、能量和信息的传递和交换。

(二)区域产业技术创新系统的构成要素

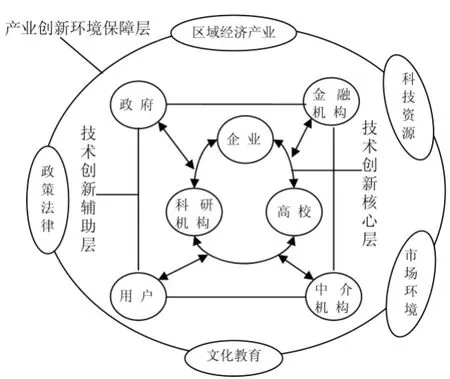

区域产业技术创新系统由内部创新系统和外部环境系统两个子系统构成。

1.产业内部创新系统的构成要素

(1)核心主体要素——企业。区域产业中的多元企业主要包括生产商、供应商、销售商、竞争者等主要应用创新的协作主体,是区域产业技术创新的核心主体,多元企业的综合创新能力决定了区域产业技术创新能力。区域产业以核心企业为中心,通过产业价值链联结为合作群体,共同进行技术创新,提升企业与产业竞争力。

(2)知识性要素——高校和科研机构。高校和科研机构主要从事基础性、创新性技术研究和知识创造,进行产业关键、共性技术开发等,是产业技术创新重要的直接参与主体。高校和科研机构处于产业技术创新链的上游,其创新能力直接影响到产业的创新能力,不断地为企业、社会提供创新成果,培养高层次创新人才。高校和科研机构是产业技术创新活动的智力资源提供者和利益分享者,通过与产业系统企业合作,实现技术创新成果的商业化和产业化,将创新成果转化为生产力。

(3)政策性要素——政府机构。政府通过搭建产学研合作平台、促进科技成果转化、孵化创业企业等,推动区域产业技术协同创新;做好技术创新的法律、财政、税收等政策和制度安排,不断改善产业发展的外部环境,扶持、引导、规范企业进行技术创新;通过协调实现创新系统中创新要素和资源的合理高效配置,确保区域产业技术创新系统健康、有序地运行。

(4)辅助性要素——中介机构。中介机构参与产业技术创新,但不是知识创造者,也不是知识技术的应用者。一般来说中介机构包括政策、信息、知识、资金、科技成果等创新资源的传播者和扩散者,企业、高等院校和科研机构、政府等创新主体的联结者,为创新系统提供沟通、连接、咨询服务。主要包括咨询公司、人才中心、信息中心、行业协会、提供技术转移和交易的平台机构等,能够促进从科技成果到实用技术的转化。

(5)融资性要素——金融机构。金融机构是重要的创新辅助主体,主要包括创新基金、风险投资机构、商业银行及证券市场等,为创新系统提供创新资本并分担风险,推动区域产业创新的进程。

(6)消费性要素——用户。用户是创新的需求者和创新成果的应用者,是产业内企业技术创新的源动力,在区域产业技术创新系统中扮演消费者的角色,引导企业的创新行为。用户对创新产品应用的反馈信息,是企业持续技术创新的依据。

2.产业外部环境系统的构成要素。主要是指某一地区影响和促进产业技术创新活动开展,对产业技术创新能力进行培育的关键保障和支撑要素,主要包括经济与产业环境、市场环境、科技资源环境、社会文化环境、教育环境、政策环境、法律环境等。区域经济和产业环境促进了创新系统的产生和发展,并为创新系统提供强有力的经济支柱;市场环境通过市场需求、市场竞争等方面来影响产业技术创新;科技资源环境为创新系统提供更多的技术和知识资源,它决定了创新系统的发展速度和运行效果;社会文化教育为创新系统提供新知识、新技能和人才,为创新系统发展文化教育营造氛围和提供支撑;政策法律因素影响创新系统的形成和建立,并对其发展起到引导作用。

(三)结论

基于协同创新理论的区域产业技术创新系统可以分为三个层次。第一,区域产业技术创新核心层。包括企业、高校与科研机构,以企业为核心。第二,区域产业技术创新辅助层。包括政府、中介机构、金融机构和用户等。第三,区域产业技术创新保障层。主要包括:经济与产业环境、市场环境、科技资源环境、社会文化环境、教育环境、政策环境、法律环境等。内部创新系统创新主体通过各自功能的协同形成产业创新系统创新能力的“内力”,外部环境系统形成产业创新系统创新能力的“外功”,影响并保障产业技术内部创新系统的运行。内部创新系统的“内力”和外部环境系统的“外功”相互协同,共同促进产业技术创新能力的提高。区域产业技术创新系统的构成要素及层次结构见下页图1。

图1 区域产业技术创新系统结构图

图中可见,区域产业技术创新系统是一个复杂的创新系统,创新核心层、创新辅助层、创新保障层及其组成要素尽管各自独立存在,但是创新层次之间、创新要素之间具有内在的互动关联,必须打破单个创新主体(要素)的组织边界,发挥各自的能力优势,整合互补性资源,实现各方的优势、资源互补协同,形成以企业、高校、科研院所(研究机构)等主体为核心,以政府、金融、中介服务等有关主体为辅助,以区域经济与产业环境、市场环境、科技资源环境、社会文化教育环境、政策与法律环境为保障的多层次、多元主体间互动协同的创新系统,才能提高区域产业技术创新能力的核心竞争力。

四、区域产业技术创新系统协同创新机制

(一)战略协同导向机制

战略协同导向机制通过影响创新主体的行为取向和价值取向,促进系统间深层次的协同创新结合。第一,区域产业技术创新系统主体的价值观协同。区域产业技术创新系统的协同创新不同于企业内部子系统之间、企业与企业之间的协同创新,企业、高校、科研机构、政府、中介机构、金融机构等创新主体在创新系统中的定位和角色、资源和能力、发展目标上存在着差异,进而会形成不同或对立的价值观和行为准则等[16]。在系统的创新活动中,企业往往具有明显的利润导向,注重经济价值;大学和科研机构具有科研导向,注重协同创新成果的学术性价值;政府具有社会服务导向,注重协同创新的社会综合价值;中介机构、金融机构等具有利益导向,则注重协同创新给各方所带来的新价值等。这些观念和行为准则等方面的差异在各协同主体之间得到了相互包容与认同,形成创新的战略协同和认知。企业要根据市场需要准确地提出产业技术协同创新需求、目标和方向,并提供资金和物质等方面的支持;高校及科研机构应从战略上关注研发工作,服务于企业和产业,并为企业和产业发展培养技术、管理等方面的人才;政府要加强宏观调控、政策扶持和服务,引导创新系统主体的协同创新;中介机构、金融机构等要注重对企业技术创新活动的引导、督促及服务。第二,区域产业技术创新主体要形成“共同愿景协同”。共同愿景能够创造巨大的凝聚力,是实现战略协同的关键因素。通过建立创新主体的共同愿景,加强创新资源的分享、交换及深度融合,促进创新系统的协同创新发展。

(二)知识协同整合机制

区域产业技术创新系统知识协同是指系统内各主体在系统的协同化环境下,实现科学技术、知识资源与经济社会发展的深度融合,打通创新资源自由充分涌流的通道,以实现知识协同创新的联动过程,消除创新主体“知识孤岛”,并可获得“1 + 1 >2”的知识协同效果。创新系统知识协同包括显性知识和隐性知识的协同,显性知识是可以用语言、文字和书籍等来表达的,容易被人们学习,隐性知识是难以规范化和清晰表述出来的知识,不易传递给他人。知识协同是系统协同创新的核心,企业、高校和科研机构、政府、金融机构、中介组织等协同创新主体所拥有的、现有的或潜在的知识相互转移、消化、吸收、提升与共享。

1.充分沟通、交流

充分沟通交流可以了解协同创新主体在经济社会中的角色定位和资源优势,了解各方的知识存量、知识吸收能力、知识创新能力,以达成知识评价上的一致和知识信任,降低知识转移中的粘度,提高知识协同效应。

2.加强相互学习

通过学习,协同创新主体克服自身资源集合的知识限制,寻求稀缺的、有价值的和难以模仿的知识资源,实现知识互补。可以通过人员派遣、人员互换制、培训制等形式加强协同创新主体之间显性知识和隐性知识的学习。尤其是隐性知识的学习,人员互动是最佳形式。

3.搭建知识协同平台

为减少协同创新中出现知识摩擦与信息损耗,系统协同创新主体要共同创建、参与和管理多种形式的知识协同平台,如产学合作研发中心、工程研究合作中心、科学园、孵化园、技术工业区、协同创新服务机构等,形成进行协同知识创造的长久机制。

(三)动力协同驱动机制

区域产业技术创新系统协同创新的动力机制是指区域产业创新主体参与协同创新活动的驱动力。

1.市场协同机制

首先,产品市场需求是技术创新的源动力,良好的市场需求的拉动力是系统创新主体协同创新的动力源,是协同创新的“指路灯”。其次,健全和完善创新资本市场、技术市场、人才市场等市场机制,各种市场机制的有效协同作用是创新系统协同的内在牵引力。

2.利益协同机制

区域产业协同创新是一个复杂的系统。不同的创新主体追求的利益不同。这些利益不仅包括技术创新成果、产品利润等直接利益,还包括知识产权、信誉、形象、品牌等间接利益,科学地确定创新主体利益分配规则和方法,关系到系统协同创新的效应和成败。首先,要树立创新主体共赢的利益分配理念,充分考虑创新主体的创新价值取向和创新资源投入等因素,既要重视直接利益,也要重视间接利益,按照贡献优先、互惠共赢、最优比例结构、利益风险对称等基本原则,来确定创新主体利益分配的具体规则和方法。其次,建立有效的利益沟通、反馈和调整机制,综合运用法律、经济、行政等多种手段,及时协商、调节创新主体的利益分配,形成客观、公正、公平的互惠共赢的利益协同机制。

3.信任机制

创新主体之间的信任关系是协同创新的重要纽带,良好的信任关系有利于实现创新主体的资源共享、优势互补、风险共担。创新主体要加强自身诚信建设,建立信息平台,加强沟通交流,强化制度规范等硬性约束,提高协同的违规成本,密切各主体的利益关系,减少投机行为,建立长久的信任机制。

4.风险协同防控机制

由于外部环境系统与内部创新系统的不确定性,创新系统面临一定的风险,因此只有建立合理有效的风险防范机制,才能保证创新系统的正常运行。第一,制定风险分担制度。技术创新在技术研发、成果转化、市场推广等各环节面临技术、质量、市场等风险,创新主体要有风险共担的意识,要根据创新主体在创新系统中的角色定位来承担不同阶段不同程度的风险,在创新的哪个阶段,哪个主体对风险控制能力越强,其承担的风险越大。第二,防范技术风险。建立完善的知识产权内部管理制度,防止技术的泄密,防范创新主体知识产权被侵犯。第三,防范资金风险。制定创新资金的使用、监管制度,提高创新资金的使用效率;制定并完善协同创新的风险补偿机制,政府和社会对协同创新主体所遭受的损失按照一定标准予以补偿。第四,防范市场风险。要加强创新主体尤其是企业、高校和科研机构之间市场、技术的信息沟通,建立科学合理的投资评价方法,使协同技术创新具有实用性和盈利性;对于即将商业化、产业化的协同创新成果,要做好市场调研和产品评估,以避免商业化后造成更大的损失。

(四)环境协同保障机制

创新系统的协同过程除了受内部创新系统各主体影响,还会受到区域经济与产业环境、市场环境、科技资源环境、社会文化环境、教育环境、政策环境、法律环境等外部环境的影响,内部创新系统和外部环境保障系统只有协同统一,创新系统整体创新效应才能有效发挥。第一,政府制定区域经济和产业发展规划,明确经济和产业发展重点并予以扶持,加强信息、交通等基础设施建设,创造产业技术创新的市场需求并提供坚实的经济基础和条件支持。第二,政府要不断完善市场体系建设,规范市场竞争行为,营造健康有序的开放式市场竞争环境。良好的市场环境可以促进创新系统技术创新的有序协同。第三,政府要制定相关的财政、税收、法律法规等,扶持和引导创新系统协同创新的发展。第四,要大力发展社会文化教育事业,培养高水平的技术创新人才,提高人民文化素质,为协同创新提供丰富的技术与智力资源,营造良好的社会文化氛围。

五、结束语

创新能力决定了一个国家、地区和企业的核心竞争能力,将技术创新和产业发展紧密结合是促进经济快速发展的基本模式。当今世界经济发展的驱动力已经转移到技术创新上,我国经济发展必须改变资源投入驱动的粗放型发展模式,依靠科技创新进行引领和支撑。区域产业技术创新系统通过协同创新,能够转换区域产业技术创新模式,为区域产业提供关键和共性技术,支撑并引领区域产业发展,提升产业技术创新能力和产业核心竞争力。通过协同合作,形成良好的创新系统外部环境保障和支撑条件,创新主体才能打破部门、单位、行业的界限,形成协同互动的创新模式,实现创新资源最优配置,实现“1+1>2”的协同创新效应。

参考文献:

[1]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1995:68.

[2]亚当.斯密国富论[M].谢祖钧等,译.长沙:中南大学出版社, 2003:56- 57.

[3]Haken H.Synergetics[M].Berlin:Springer,1978.

[4]教育部科技委《中国未来与高校创新》战略研究课题组.中国未来与高校创新(2011)[M].北京:中国人民大学出版社,2011.

[5]Etzkowita H.The triple helix: university- industry - governmentinnovationinaction[M].Londonand NewYork:Routledge, 2008.

[6]Chesbrough H W.Open Innovation[M].Harvard Business School Press,Boston,MA, 2003.

[7]Frank W G, Rob PJMR. Socio- cognitive Evolution and Coevolution in Competing Technical Trajectories: Biogas Devel-opment in Denmark(1970- 2002)[J].World Ecology,2007(14): 63- 77.

[8]Kuen Hungtsai,Jiann Chyuanwang.Externaltechnology sourcing and innovation performance in LMT sectors:Ananalysis basedonthe Taiwanese Technological Innovation Survey[J]. Research Policy,2009(38):518- 526.

[9]朱祖平.企业协同创新机制与管理再造[J].管理与效益, 1998(1):35- 37.

[10]张钢,陈劲.技术、组织与文化的协同创新模式研究[J].科学学研究,1997(2):56- 61.

[11]陈劲,王方瑞.中国企业技术和市场协同创新机制初探—基于“环境-管理-创新不确定性”的变量相关分析[J].科学学研究,2006(4):629- 634.

[12]蔡文娟,陈莉平.社会资本视角下产学研协同创新网络的联接机制及效应[J].科技管理研究,2007(1):172- 175.

[13]许庆瑞,等.基于能力的全面创新管理:创新管理的新趋势[J].科研管理,2003(5):1- 6.

[14]郑刚,梁欣如.全面协同:创新致胜之道—技术与非技术要素全面协同机制研究[J].科学学研究,2006(S1):268- 27.[15]张治河.面向“中国光谷”的产业创新系统研究[D].武汉:武汉理工大学,2003.

[16]何郁冰.产学研协同创新的理论模式[J].科学学研究,2012(2):168.

(责任编辑:覃华巧)

A Study on Regional Industry Technology Innovation System Based on Collaborative Innovation Theory

Yang Xichun(School of Economics and Management, Wuzhou University, Wuzhou543002, China)

Abstract:Collaborative innovation is a complex pattern of innovational organization, the core of which is toachieve a value- added effect by effectively configuringtheinnovational resources and elements of aregion. Based on collaborativetheory, this paper analyzes the concept, elements and characteristics of regional industry innovation systemand puts forward a strategic orientation of regional industry technology innovation systemand newcollaborativeinnovation mechanismcontaining collaborative integration of knowledge, collaborative drivingforce, environmental collaborativeprotection, etc.

Key words:Collaborativeinnovation; Regional industrytechnologyinnovationsystem; Collaborativeinnovationmechanism

[作者简介]杨西春(1968-),男,山东莒县人,梧州学院经济管理学院副院长,副教授,主要研究方向:技术创新与管理。

基金项目:2015年度广西高校科学技术研究重点项目(KY2015ZD120);2014年度广西高校科学技术研究项目(YB2014360);广西高校人文社会科学重点研究培育基地:粤桂合作特别试验区与珠江-西江经济带产业发展研究中心(批准文号:桂教科研[2014]12号)

收稿日期:2015- 01- 26

[文章编号]1673- 8535(2015)02- 0026- 08

[文献标识码]A

[中图分类号]F062.9