合作博弈框架下的民族地区经济发展策略

■ 姚瑞卿 姜太碧 教授 通讯作者(西南民族大学 成都 610041)

引言

改革开放以来,我国经济快速发展,人们生活水平不断提高,社会进步日新月异。然而伴随经济高速发展也带来日益明显的地区差异,特别是民族地区与非民族地区(本文特指发达地区,下同)经济社会发展差异显著(彭芬等,2014),不仅影响民族地区人们的生活质量和幸福感,制约我国经济社会发展整体质量和速度,还影响民族关系与社会和谐稳定。因此,如何缩小我国区域发展差异,特别是以提升民族地区经济社会发展水平,显得尤为重要。

然而,地区经济社会发展水平往往是多种因素综合作用的结果,如先天资源禀赋、地理位置、历史发展起点、市场经济制度、经济政策以及思想观念等。相对于非民族地区,我国民族地区经济发展落后,不仅体现在经济总量和人均水平较低,还表现为经济增速较慢。因此,在探索民族地区经济发展策略时,我们不仅主张国家通过转移支付等政策增强非民族地区对民族地区的支持力度以缩小人均差距,而且更希望非民族地区与民族地区通过合作以增加经济总量,并在此基础上提升民族地区分享总体利益份额以缩小增速差距。

为此,本文从区域经济合作视角出发,运用合作博弈理论方法,讨论区域经济合作利益最大化准则,研究民族地区经济发展策略。接下来本文结构为:首先是文献综述;其次是模型构建与分析,研究分析区域间合作经济的合作域与合作边界条件,并在此基础上建立地区间经济合作的纳什讨价还价模型,同时分析民族地区经济发展和提升民族地区利益分享份额的影响因素;最后是本文的结论与政策建议。

民族地区经济相关研究现状

区域经济发展差距的影响因素包括自然地理、发展起点、市场体制、政策法规以及思想观念等(姑丽尼格尔·艾斯卡尔,2012)。同时,物质资本、就业水平、人力资本投资规模、外商投资规模以及区位条件等也是影响区域经济发展差异的因素(Jian Chen,Belton·M·Fleisher,1996)。而Masahisa Fujita和Da peng Hu(2001)研究认为,导致区域经济发展差距的主要原因,包括地区发展战略、政策设计、全球化、经济自由化和要素市场等五个方面。在我国,民族地区经济社会发展缓慢与脆弱的生态环境、国家照顾性制度政策、落后的文化教育、匮乏的人力资源以及制度尤其是非正式制度等因素有直接关系(奂平清,2007),同时,区位、投资、产业结构等也成为制约民族经济发展的重要因素(陈碧琼等,2013)。

从地理角度分析,民族地区的区位条件具有边缘性、边际性和临边性特征(郑长德,2009),由此导致民族地区经济社会落后;此外,脆弱的生态环境、民族文化的地域性特征和区域经济发展条件等影响并束缚着民族地区经济发展(王珊等,2014)。从历史角度来看,新中国成立前,我国各少数民族地区处于前资本主义的各个社会发展阶段;新中国成立后,各种国内外政治经济环境以及国家政策等因素使民族地区经济发展起点较低(马江,2005),这都严重制约了民族地区经济发展水平;近几年,国家虽制定了系列有利于民族地区经济发展的帮扶政策措施,但受自然、历史、人口分布等方面因素的影响,民族地区社会经济发展水平仍较低下(魏后凯等,2012)。

还有许多学者,如孙庆刚等(2010)则运用制度经济学分析方法,认为我国民族地区存在较多不利于经济发展的正式制度和非正式制度因素;也有学者从经济社会资源匮乏角度分析民族地区经济发展落后的原因,郑长德(2007)认为,民族地区金融体系不完善严重制约民族地区经济发展水平,同时人力资源匮乏也是制约民族地区经济发展的重要因素之一(杨云,2006)。

近几年民族地区工业化速度不断加快(黄建英,2012),不仅为民族地区选择合作经济发展策略提供了物质基础,也为研究民族地区经济社会发展策略提供了分析研究基础。在民族地区经济社会发展研究方法上,计量方法被普遍用来分析区域经济发展影响因素(管卫华等,2006);同时博弈理论与方法、利益相关者理论等也开始被广泛应用到这一问题的研究上来,其中,用非合作博弈方法研究区域经济合作已为民族区域经济社会发展研究提供了借鉴(齐亚伟等,2013)。

在国家扶持政策下,西部少数民族地区逐渐形成良好的政策优势和资源优势,为少数民族地区经济发展提供了良好的便利条件(阿木布伟,2014);然而西部民族地区经济发展在市场规模、产业结构、企业效率等方面发展和全国其他地区相比仍然相对滞后(高永久,2011),相反,东部地区有着良好的经济发展优势,可以和民族地区的政策优势、资源优势形成互补,共同促进我国经济发展。因此在民族地区经济发展过程中,民族地区对区域合作战略具有迫切需求(甘志航,2014)。在以往研究中,学者们主要用非合作博弈方法研究民族区域经济合作问题,研究主要集中在区域经济合作的形成,以及区域经济合作对民族经济发展的影响等方面。几乎很少有学者对区域经济合作中民族地区经济发展的影响因素做具体分析。基于此,本文拟通过合作博弈理论与方法研究民族地区经济社会发展策略,并着重研究民族地区与非民族地区经济合作的边界、条件以及区域经济合作过程中影响民族地区经济发展的因素,最后对民族地区经济社会发展策略提出相关政策建议。

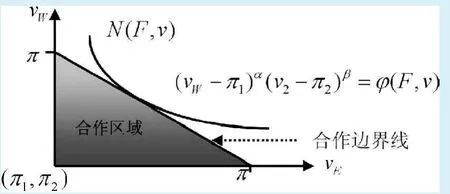

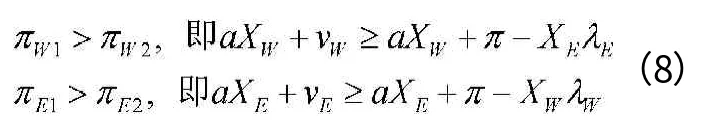

图1 经济合作纳什讨价还价均衡解图解

模型构建与分析

(一)模型假设

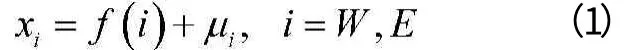

假设在一个市场经济中存在两个经济区域:W区域代表民族地区,经济发展相对落后,政策优势和资源优势(阿木布伟,2014)作为民族地区经济发展优势因素,记为W;E区域代表相对发达区域(本文指非民族地区),经济发展相对比较好,资金技术等生产要素作为其地区经济发展优势因素,记为E。W区域和E区域经济发展能力与其所拥有的优势因素相关,则区域经济发展能力xi(i=W,E)为:

另外还假设E区域和E区域的经济资源互补,即经济合作过程中可以充分发挥各区域的资源优势,已达到经济发展利益最大化。

(二)区域经济合作博弈过程的边界分析

“优势程度”高,则可替代程度低,讨价还价能力强;反之,“优势程度”低,则可替代程度高,讨价还价能力弱。本文中“优势程度”用ρ来表示。

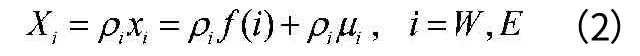

在区域经济合作中,区域经济发展不仅取决于区域经济发展能力xi(i=W,E),还取决于合作经济中区域的讨价还价能力。即区域经济资源的“优势程度”ρi(i=W,E)越大,合作过程中该区域受益越大。因此,合作经济中区域发展能力可以改写为Xi=ρxi,(i=W,E)

由于不同区域的经济社会资源各有优势,当W区域选择不与E区域合作时,W区域保持与合作时相同的经济规模时就需要从市场中购买发展所需要的E区域的优势生产要素,这需要花费额外的市场成本,于是定义这一部分成本为“固有成本”,从定义中不难看出“固有成本”实质上又是“优势程度”的一个有效的计量。W区域的“优势程度”越高,则E区域的优势程度相对越低,故W区域购买E区域生产要素“固有成本”越低,因此W区域非合作成本与W区域的优势程度负相关,而与K区域的优势程度正相关。这里采用后一种说法,即W区域非合作成本与E区域的优势程度呈正相关关系。

可以将区域间经济合作的利益分配问题转换为合作博弈框架下的讨价还价问题,并通过“固有成本”计量“优势程度”,进而度量区域经济社会资源的讨价还价能力,接下来将建立区域经济合作讨价还价的数理化模型。

假设区域合作的经济收益由两个区域所拥有的社会经济资源决定,而社会经济资源可以用区域的经济发展能力来表示,即:

考虑到区域间经济合作可以促进区域经济发展(黄少安,2011),合作后两个区域间的利益分配就成为亟需考虑的问题。为此,本文借鉴卢周来(2009)关于企业内部权力分配取决于缔约方的讨价还价能力的观点,认为两个区域合作的利益分配取决于合作双方的讨价还价能力,同时可用“可替代程度”作为讨价还价能力的度量。这里的可替代程度可以解释为区域所拥有优势生产要素在市场中的可替代程度,即从一定角度反映了区域经济资源的优势程度。为此,本文拟用“优势程度”代替“可替代程度”作为讨价还价能力的度量。

其中ρW和ρE分别为合作经济中W、E地区的经济资源的相对优势程度,ρW的越大,则伴随着ρE的相对减小,即两者之间存在负相关关系,但两者之间关系具有不确定的线性关系,故本文下边的讨论中,将不考虑这两个变量之间的联系。

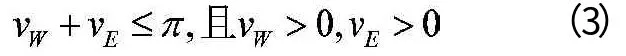

在民族地区W与发达地区E的经济合作(以下简称“合作经济”)中,W和E之间所有可行的利益分配构成了合作经济的可行配置集,记为F;合作经济所创造的合作租金为,其中民族地区W获得的合作租金为vW,发达地区E获得合作租金为vE,合作经济的利益分配的总和不会超过合作经济租,即:

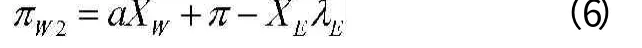

区域经济合作中相对落后区域和相对发达区域所得到的固有收益分别为aXW和bXE,于是W区域在选择经济合作时的总收益为:

E区域选择经济合作时的总收益为:

当一个区域选择不合作时,其为了保持与合作时相同的经济发展规模而需要从市场中购买另一区域所拥有的经济社会资源,即付出一定的“固有成本”。注意本文所定义的“固有成本”是由于区域经济选择不合作并保持与合作情况下相同的生产规模时,从市场上购买另一个区域生产要素所花费的成本,故i区域经济发展的“固有成本”与j(i,j=W,E,且i≠j)区域的经济社会资源有关。令λj(j=W,E)表示区域单位社会经济资源的“固有成本”,则i区域的“固有成本”大小为:Xj λj(i,j=W,E,且i≠j)。此时相对落后地区的经济收益为:

相对发达地区的经济收益为:

其中,XWλW为相对发达区域购买相对民族区域经济社会资源的“固有成本”,XE λE为民族地区购买相对发达地区经济社会资源的“固有成本”。

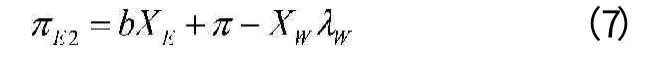

显然,根据合作博弈的基本原则,两个区域进行合作的基本条件为:

在这里,固定收益至取决于各自地区经济资源情况,可以看作各区域合作前与合作后不发生变化的基本收入保障;为研究民族地区在合作经济中的利益分配问题,我们只需要对合作租进行讨论。则(8)可等价的写为:

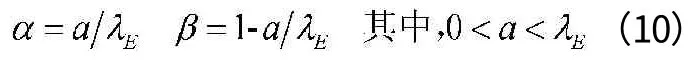

(3)式和(9)式便是区域间经济合作的合作边界条件。

(三)区域经济合作博弈模型

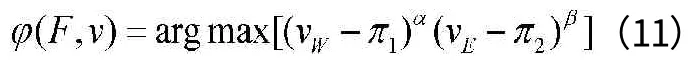

根据之前讨论,讨价还价能力是“固有成本”的函数,民族地区W的“固有成本”越低,意味着发达地区的经济资源在市场上的可替代程度越高,民族地区讨价还价能力就越强。值得注意的W区域和E区域的讨价还价能力是一个相对概念,一方讨价还价能力的增强必然导致另一方讨价还价能力的相对减弱。因此定义两区域合作模型中民族区域W和发达区域E的讨价还价能力分别为:)

根据非对称性纳什讨价还价解,合作租金分配解应该满足如下条件:

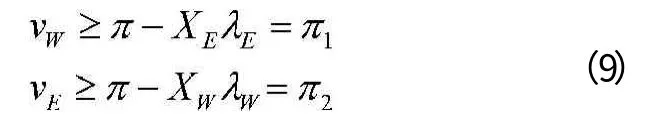

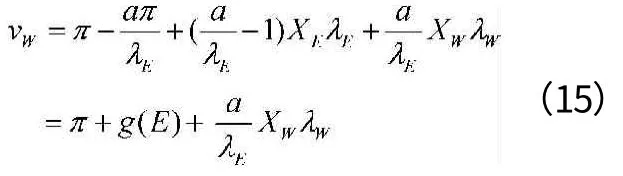

其中(vW-1)α(vE-2)β为“广义纳什乘积”,记为N;φ(F,v),表示在可行配置集下的纳什讨价还价解。其中W(F,v)=vW,2(F,v)=vE。则纳什讨价还价解可以理解为:在(3)和(9)式约束下,求解能使(vW-1)α(vE-2)β最大化(vW,vE)。如图1所示。

可见,当合作的可行配置集满足纳什讨价还价解时,(3)应取等号,即

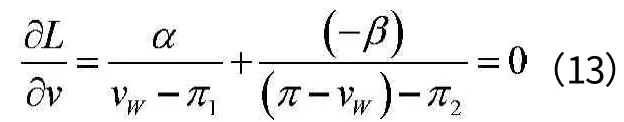

接下来,求使“广义纳什乘积”N=(vW-1)α(vE-2)β取最大值的vW。由(12)可知,一旦求出民族地区W在合作经济中的利益分配额vW,就可以求出发达地区E的合作经济中的利益分配额vE,即求出该合作经济中的可行配置解φ(F,v),这里由于重点关注民族地区在合作经济中合作租的利益分配情况,所以重点讨论vW,省略vE。

定义:

结合(12)式并对v1求导,并令其等于0,有:

将(13)式整理并结合(9)式、(10)式,可得:

推论1:当λW→0时,将(8)两式相加,并结合(12)式。易得(XW λW+XE λE)-≥0,这意味着XEλE→,此时由(14)式得vW→0。这说明发达区域不与民族区域合作时,为保持本地区经济的正常发展而需要从市场中购买落后区域所拥有的优势经济资源的相对成本趋近于0时,在一个合作经济中,民族地区几乎不享有合作租,相反发达区域将享有几乎全部的合作租。

推论2:当λE→0时,由(14)式得vW→ 。这说明当民族区域不与发达区域合作时,为保持本地区经济的正常发展而需要从市场中购买发达区域所拥有的优势经济资源的相对成本趋近于0时,在一个合作经济中,民族区域将享有几乎全部的合作租。

推论3:λE,λW>0 时,即区域不合作时从市场中购买对方拥有的优势经济资源要素的成本大于0,此时合作经济内的区域将分享合作租,且拥有相对非合作成本越高的经济资源要素的区域所获得的租金份额越大。

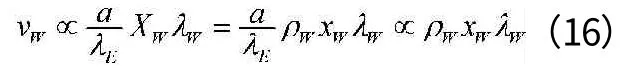

民族地区W在合作经济中所得到的合作租vW有如下数学关系:

由于本文重点关注民族地区经济发展的策略,所以对与合作经济中民族地区所分配的合作租份额,本文仅需讨论民族地区的资源禀赋即可。g(E)可以看作仅由发达地区E决定的变量,在讨论民族地区经济发展过程中,g(k)可以视为与v1无关的变量,由(15)以及(2)可得:

推论4:在合作经济中民族地区所得到的合作租分配与民族地区经济社会资源禀赋的“优势程度”ρW、发达地区E的合作成本λW(即保持与合作经济同样的生产规模需要E区域在市场上购买W区域经济资源要素的成本,亦即W区域经济社会资源的市场价值)以及民族地区经济发展的资源禀赋规模xW呈正相关。

由推论4可知,民族地区的经济发展受经济社会资源禀赋规模、民族地区资源优势程度以及民族地区经济社会资源的社会价值等因素影响。民族地区社会资源禀赋规模越大、民族地区资源优势程度越高以及民族地区经济社会资源的市场价值越大,越有利于民族地区经济发展。

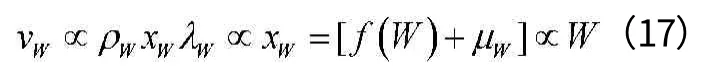

民族地区经济社会资源规模,将(1)式带入(16)式得

可见民族地区经济社会资源规模的扩大有利于民族地区在合作经济中利益的分配。而经济社会资源规模又是民族地区所拥有的优势生产要素W的函数,且存在正相关关系。但当经济社会资源禀赋规模的大小不易改变时,民族地区应该充分利用好各种经济社会资源,发挥其优势并保护好本地区优势经济资源。

提高民族地区经济社会资源的“优势程度”。经济社会资源的“优势程度”可以度量讨价还价能力,并通过“固有成本”加以计量。但前边我们并没有分析影响“优势程度”的内在经济机制。

经济社会资源的“优势程度”可以分为两个部分:一部分是经济社会资源的经济属性,即市场价值和市场的可替代性,一般取决于市场经济环境,且不易改变;另一部分则是经济社会资源的政策属性,即民族地区经济社会资源在使用过程中所享受的政策优惠,优惠幅度越大,该部分经济社会资源的“优势程度”也越大,这种“优势程度”则取决于政策设计,因此政府可以适当调整政策设计以提升民资地区经济社会资源的“优势程度”。

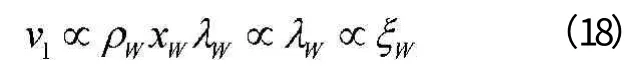

提高民族地区经济社会资源单位价值。区域i社会经济资源的单位“固有成本”亦即单位价值λi(i=W,E)与该单位资源产生的经济效益呈现正相关关系。而单位资源产生的经济效应的大小必然受到资源利用效率的影响,利用率越高,该资源每单位产生的经济效应则越大,该资源的单位价值相应的也就越大。因此,区域i社会经济资源的单位价值λi(i=W,E)与资源利用效率ξ呈正相关关系,即结合(16)式得:

由(18)式可知经济社会资源价值单位价值取决于经济社会资源的利用效率,效率越高,经济社会资源价值也就越高。

结论与政策建议

(一)结论

根据民族地区与发达地区经济合作的边界条件,民族地区与发达地区经济合作的互惠互利是双方进行经济合作的基础。在此基础上,本文运用合作博弈理论分析方法,研究合作博弈框架下民族地区经济发展策略,为民族地区经济发展提供参考建议。研究发现:为促进地区经济发展,尽可能最大化分享合作经济利益的份额,民族地区应该增强其在经济合作过程中的讨价还价能力,保证民族地区在经济合作中的地位和重要性。进一步分析还发现,民族地区讨价还价能力取决于民族地区所拥有的经济社会资源禀赋的规模、优势程度和资源价值等因素。

在民族地区与发达地区的合作经济中,合作经济的合作边界条件保证了合作经济可以给民族地区带来比本地区独自发展更大的经济利益,即经济发展到一定规模时,参加合作经济是地区间的占优策略;其次运用合作博弈讨价还价纳什均衡解,民族地区在合作经济中的利益分配份额与讨价还价能力相关,讨价还价能力越大,其分享的利益也越大。因讨价还价能力可量化为民族地区经济社会资源的“优势程度”,这恰好为本文数学模型分析提供了可操作性工具。

民族地区经济发展水平与民族地区所拥有的经济社会资源禀赋的规模、优势程度和资源价值等因素有关。“优势程度”又包括经济社会资源可替代性与资源利用的政策设计等两个方面;资源价值则由资源规模和资源利用率决定。而民族地区经济社会资源的规模、可替代性等在市场环境中短时间不会发生变化。因此,合作博弈框架下民族地区经济发展策略,需围绕建立地区间良性市场竞争机制,适度调整民族地区经济社会资源的政策设计,以及提高民族地区经济社会资源的利用率等方面展开。

(二)政策建议

新中国成立以来,民族地区经济发展水平在国家特殊政策扶持下得以快速提升。1978年民族地区GDP总量仅为324亿元,到2013年已达到64533亿元,年均增长超过10%。张丽君等(2010)系统梳理了我国民族经济政策,并把我国民族经济政策的演进分为五个阶段:国民经济恢复时期、“一五”经济建设时期、大跃进和国民经济调整时期、文化大革命时期、改革开放初到西部大开发战略实施至今。

总体而言,我国民族经济政策的制定和实施,遵循着由推进民族平等、保障民族基本生活水平和促使民族经济自力更生的发展的过程而展开。新中国建立之初,民族经济政策的焦点集中在民族地区内部发展上,主要通过帮助民族地区建立基础设施、税收优惠、鼓励农牧发展、照顾工业建设等政策来促进民族地区经济发展;文革时期中国为满足战略发展需求,从沿海地区开始向民族地区迁移植入一批大中型工业企业,并积极促进农牧产业生产工具和生产技术的现代化;之后的经济政策则朝着促使民族地区自力更生发展方向转变,同时国家对支持民族地区经济社会发展的优惠政策也更加明显,特别是增强了地区间经济发展的联动性,使民族地区与非民族地区间的经济合作项目日益增多。可见,新中国成立60多年的我国民族经济政策演变历程,恰好验证了本文的观点和相关结论。

首先,民族区域经济发展之初,区域内经济社会资源可以满足自身发展需求,国家在这一阶段主要通过优惠政策鼓励地区内经济发展。

其次,在民族地区经济发展到一定水平,经济社会资源已经不能满足其经济发展需求,这时国家通过迁移具有生产资源的工业企业来促进民族地区经济发展;再后来,由于民族地区经济发展和积累到一定程度,并在市场竞争压力下逐渐开始利用自身优势与其他地区谋求经济合作。

因此,鉴于以上的情况,本文提出如下政策建议:

第一,健全市场经济制度,建立地区间良性市场竞争机制,保障民族地区经济发展。

第二,强化我国民族地区和经济发达地区的经济联系。推进发达地区在民族地区投资,带动民族地区经济发展;加强民族地区消费市场建设,使民族地区成为发达地区产品的重要消费市场。促进民族地区与发达地区经济发展相互促进、相互支持,使区域经济合作都有利于民族地区和发达地区经济发展。

第三,推进民族地区经济资源使用的优惠政策,使发达地区与民族地区经济合作时可以享受到自己独自发展所享受不到的优惠政策,进而成为民族地区吸引经济合作的重大优势和增加民族地区合作租分配的讨价还价能力,促进国家经济和民族经济的共同发展。

第四,民族政策的制定还应注重从教育、基础设施以及科学技术等方面提升民族地区的人力资源水平,其目的在于提高民族地区经济社会资源利用效率,从而促进民族地区经济发展。

1.彭芬,刘淑芹.民族地区企业人力资源战略体系构建[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2014(6)

2.姑丽尼格尔·艾斯卡尔.民族关系视角下区域经济发展差距研究[J].中外企业家,2012(7)

3.Jian Chen and Belton·M·Fleisher.Regional income inequality and economic growth in China[J].Journal of Comparative Economics,1996(22)

4.Masahisa Fujita and Dapeng Hu.Regional disparity in China 1985-1994:The effects of globalization and economic liberalization[J].Annals of Regional Science 2001(35)

5.奂平清.西部民族地区经济社会发展的制约因素[J].甘肃社会科学,2007(6)

6.陈碧琼,张梁梁.川南少数民族地区经济发展的制约因素研究[J].地域开发与研究,2013(2)

7.郑长德.中国西部民族地区的经济发展[M].科学出版社,2009

8.王珊,吕君,高永等.西部民族地区经济发展影响因素与突破关键[J].生态经济,2014(6)

9.马江.西部民族地区发展循环经济的对策研究[J].西南民族大学学报,2005(4)

10.魏后凯,成艾华,张冬梅.中央扶持民族地区发展政策研究[J].中西南民族大学学报(人文社会科学版),2012(1)

11.孙庆刚,秦放鸣.中国西部少数民族地区经济社会全面发展的影响因素[J].经济问题探索,2010(4)

12.郑长德.中国少数民族地区金融中介发展与经济增长关系研究[J].西南民族大学学报,2007(1)

13.杨云.论人力资本积累视野下西部民族地区经济增长方式的转变[J].经济问题探索,2006(12)

14.黄建英.抢抓机遇进一步深化区域经济开放合作[J].广西经济,2012(10)

15.管卫华,林振山,顾朝林.中国区域经济发展差异及其原因的多尺度分析[J].经济研究,2006(7)

16.齐亚伟,陶长琪.区域经济发展和环境治理的合作博弈分析[J].统计与决策,2013(10)

17.阿木布伟.再论西部少数民族地区经济发展的优势和制约因素[J].改革与开放,2014(11)

18.高永久,刘墉,高岳涵.民族地区经济发展的滞后性研究[J].西南民族大学学报(人文社科版),2011(7)

19.甘志航.西南民族地区经济发展中区域合作战略的实施[J].贵州民族研究,2014(3)

20.黄少安,韦倩.合作与经济增长[J].经济研究,2011(8)

21.卢周来.合作博弈框架下企业内部权力的分配[J].经济研究,2009(12)

22.张丽君,韩笑妍,王菲.中国民族经济政策回顾及其评价[J].民族研究,2010(4)