变性淀粉对玉米饮料稳定性的影响

李少华 龙娇妍 司俊娜 吴广辉 高愿军

(1.河南职业技术学院烹饪食品系,河南 郑州 450046;2.河南牧业经济学院,河南 郑州 450000;3.漯河食品职业学院,河南 漯河 462300;4.郑州轻工业学院食品与生物工程学院,河南 郑州 450002)

玉米营养丰富,成分比较完全,除了含有丰富的钙、镁、硒、铁、胡萝卜素、维生素等人体所必需的营养成分之外,还富含蛋白质(8%~14%)、脂肪(3.5%~5.7%,其中亚油酸高达60%),而仅淀粉的含量就高达64%~78%[1]。玉米饮料中含有的这类大分子物质(如淀粉和蛋白质),是一种典型的热力学不稳定体系,因此,在产品的生产过程中以及货架存放期内,极易发生胶凝结块和沉淀分层,使玉米饮料混浊稳定态丧失,进而导致饮料感官品质的降低[2]。通过适当改性处理而得的变性淀粉大多具有糊化温度低,透明度高,黏度大且稳定性好,凝沉性小、抗冻性能好、成膜性好以及耐酸、耐碱和机械性强等许多优良特性[3]。目前羟丙基复合变性淀粉、乙酰化变性淀粉、羟丙基辛烯基琥珀酸酯化淀粉等在食品中应用研究较多[4,5],但在谷物饮料中使用的报道甚少。为了更好的将变性淀粉的应用与谷物饮料加工相结合,本试验拟选取上述3种变性淀粉作为稳定剂添加到玉米饮料中以提高玉米饮料的稳定性,从而为玉米饮料的生产和加工提供理论依据和工艺参数。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

玉米:购于东风路世纪联华农产品超市,选择颗粒饱满,无霉变,无虫蛀的玉米籽粒;

α-淀粉酶、葡萄糖淀粉酶:生化试剂,北京恒奥拓达生物制品有限公司;

羟丙基复合变性淀粉、乙酰化变性淀粉、羟丙基辛烯基琥珀酸酯化淀粉:分析纯,漯河市恒瑞化工有限公司;

柠檬酸:分析纯,天津市瑞金特化学品有限公司;

碳酸氢钠:分析纯,天津市恒兴化学试剂有限公司。

1.2 仪器与设备

打浆机:JYL-A070型,九阳股份有限公司;

胶体磨:50型,温州市长宏轻工机械有限公司;

数显恒温水浴锅:8002型,北京光明医疗器械厂;

均质机:ALM2-210型,法国ALM公司;

高温杀菌锅:YX280B型,上海三申医疗器械有限公司;

紫外可见分光光度计:TU-1810型,北京普析通用仪器有限责任公司;

离心机:800型,金坛市华锋仪器有限公司;

旋转式黏度计:NDJ-79型,上海安德仪器设备有限公司;

pH计:PHS-2C型,上海鸿盖仪器有限公司。

1.3 试验方法

1.3.1 玉米饮料生产加工工艺流程以及操作要点

玉米→预处理→浸泡→预煮糊化→打浆、磨浆→酶解→灭酶→调配→磨浆→均质→灌装、排气、杀菌→冷却、检测

(1)原料预处理:玉米进行筛分,去除霉变、虫蛀玉米籽粒;

(2)浸泡:将预处理后的原料在室温下按照料水比1∶4(m∶m)浸泡8h;

(3)预煮糊化:取出浸泡后吸水膨胀的玉米籽粒,按照料水比1∶10(m∶m)煮沸20min;

(4)打浆、胶体磨:将预煮糊化后的玉米粒按照料液比1∶10(m∶m)打浆5min,所得浆液在胶体磨中细磨5min得玉米原浆;

(5)酶解:在所得玉米原浆中加入α-淀粉酶2.5‰,在60℃下酶解40min,即得玉米浆。用柠檬酸和碳酸氢钠调节玉米浆pH至4.5,加入葡萄糖淀粉酶2.5‰酶解3h,煮沸灭酶,即得玉米液。

(6)变性淀粉预处理:用冷水溶解变性淀粉使之形成悬浮液,95℃恒温水浴锅中保温15min,至溶液为透明状。

(7)调配:将经预处理的变性淀粉和玉米液按一定比例调配。

(8)均质:采用两次均质,温度60℃,一次均质压力为15MPa,二次均质压力为25MPa;

(9)灌装杀菌:在均质后采取高温短时灭菌,然后灌装,灌装时浆液中心温度为85℃以上;将灌装后的饮料沸水浴加热排气,密封后放入高压灭菌锅进行二次灭菌,杀菌公式为:15—20—15min/121℃。

(10)冷却检验:对冷却后的饮料进行抽样检验,观察和检测产品的感官及理化指标。

1.3.2 不同变性淀粉对玉米饮料稳定性影响单因素试验

(1)羟丙基复合变性淀粉对玉米饮料稳定性的影响:根据1.3.1(5)所得玉米浆液,按照1.3.1(6)的方法,分别添加2.6%,2.8%,3.0%,3.2%,3.4%的羟丙基复合变性淀粉,观测其对玉米饮料吸光稳定性及离心沉淀率的影响。

(2)乙酰化变性淀粉对玉米饮料稳定性的影响:根据1.3.1(5)所得玉米浆液,按照1.3.1(6)的方法,分别添加2.6%,2.8%,3.0%,3.2%,3.4%的乙酰化变性淀粉,观测其对玉米饮料吸光稳定性及离心沉淀率的影响。

(3)羟丙基辛烯基琥珀酸酯化变性淀粉对玉米饮料稳定性的影响:根据1.3.1(5)所得玉米浆液,按照1.3.1(6)的方法,分别添加1.2%、1.4%、1.6%、1.8%、2.0%的羟丙基辛烯基琥珀酸酯化变性淀粉,观测其对玉米饮料吸光稳定性及离心沉淀率的影响。

1.3.3 3种变性淀粉最适添加条件优化试验 通过预试验确定选取羟丙基复合变性淀粉、乙酰化变性淀粉以及羟丙基辛烯基琥珀酸酯化淀粉作为考察因素,以吸光稳定性和离心沉淀率为考察指标,应用L9(34)正交试验设计,确定3种变性淀粉的最适添加量。

1.4 检测指标及方法

1.4.1 吸光稳定性 称取一定量样品,按照1∶20(m∶m)比例加水稀释,将稀释液混匀后,以4 000r/min离心15 min,在样品最大吸收波长下测定其离心前后的吸光值A0和A,待测样品的吸光稳定性用A/A0来表示[6]。

1.4.2 离心沉淀率 分别称量离心管重、样品和离心管总重,以4 000r/min离心15min,弃去上清液,准确称量离心管和剩余沉淀的总量,并按式(1)计算沉淀率[7]。

2 结果与分析

2.1 羟丙基复合变性淀粉对玉米饮料稳定性的影响

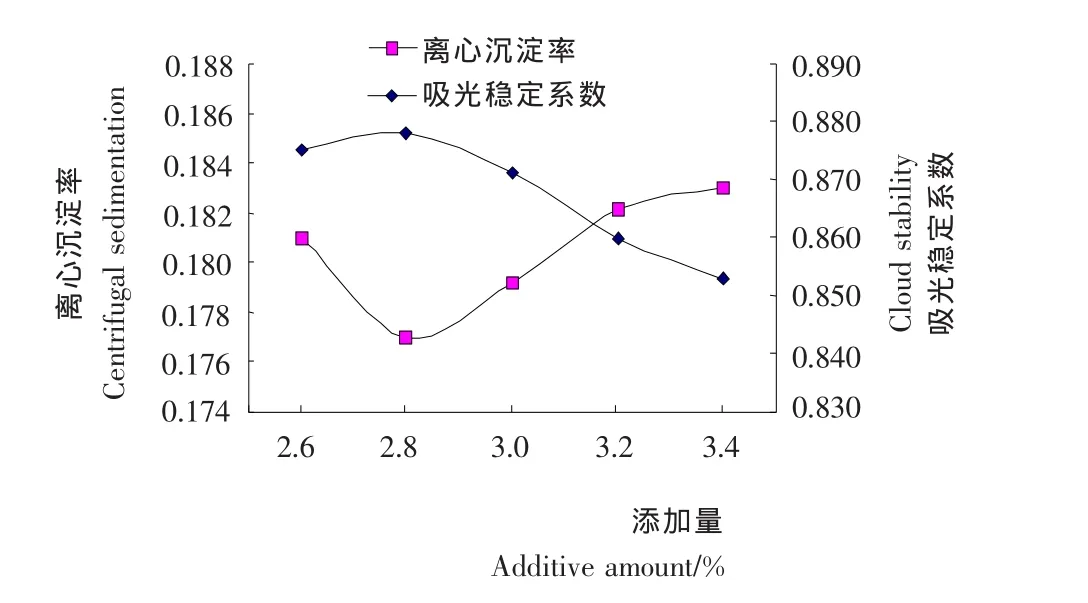

羟丙基复合变性淀粉对玉米饮料吸光稳定性及离心沉淀率的影响,结果见图1。

图1 羟丙基复合变性淀粉对玉米饮料稳定性的影响Figure 1 Effects of Hydroxypropyl compound modified starch on the stability of the beverage of maize

由图1可知,随着羟丙基复合变性淀粉添加量的增加,玉米饮料的吸光稳定性先增大后减小,在羟丙基复合变性淀粉添加量为2.8%时吸光系数最大;离心沉淀率先减小后增大,羟丙基复合变性淀粉添加量为2.8%时离心沉淀率最小,且体系黏度适中。这可能是由于淀粉经过变性之后引入了—CH2CH2CH2OH(羟丙基),羟丙基作为官能团,阻碍了淀粉分子间氢键缩合脱水作用,同时使变性淀粉在高温、高剪切力和低pH条件下保持较高的黏度。羟丙基复合变性淀粉作用于玉米饮料时,能同玉米饮料中的一些组分(如淀粉分子)形成网络连接。羟基在界面上聚集,同玉米饮料中的组分发生化学结合,使得组分间水合作用增强,稳定了网络中的蛋白质分子,削弱了玉米饮料中原淀粉分子间的氢键作用,阻滞了水的自由移动,使得整个体系达到固水和悬浮稳定效果[8]。因此,玉米饮料中添加2.8%的羟丙基复合变性淀粉时玉米饮料稳定性最佳。

2.2 乙酰化变性淀粉对玉米饮料稳定性的影响

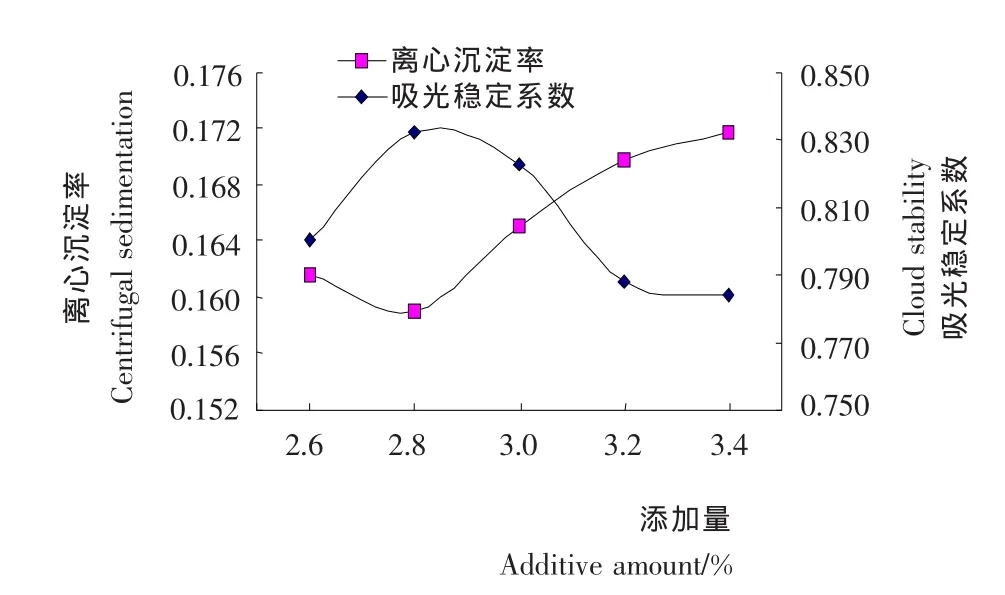

乙酰化变性淀粉对玉米饮料吸光稳定性及离心沉淀率的影响,结果见图2。

图2 乙酰化变性淀粉对玉米饮料稳定性的影响Figure 2 Effects of Acetylated starch on the stability of the beverage of maize

由图2可知,随着乙酰化变性淀粉添加量的增加,玉米饮料的吸光稳定性先增大后减小,在乙酰化变性淀粉添加量为2.8%时达到最大;离心沉淀率先减小后增大,在乙酰化变性淀粉添加量为2.8%时处于较低水平,且体系黏度适中,呈均匀混浊状。这可能是因为乙酰化变性淀粉具有较好的吸水性和亲水能力,在玉米饮料混合体系中不但可以同水分子结合,还可以与玉米饮料中的大分子物质(如蛋白质)共同作用,将结合的水分以较小的粒径均匀分散于整个混合体系中,随着添加量的增加,体系逐渐稳定,但是当添加量达到2.8%时,体系达到一个介稳状态[9],此时玉米饮料的稳定性较好。因此,玉米饮料中添加2.8%的乙酰化变性淀粉时玉米饮料稳定性最佳。

2.3 羟丙基辛烯基琥珀酸酯化淀粉对玉米饮料稳定性的影响

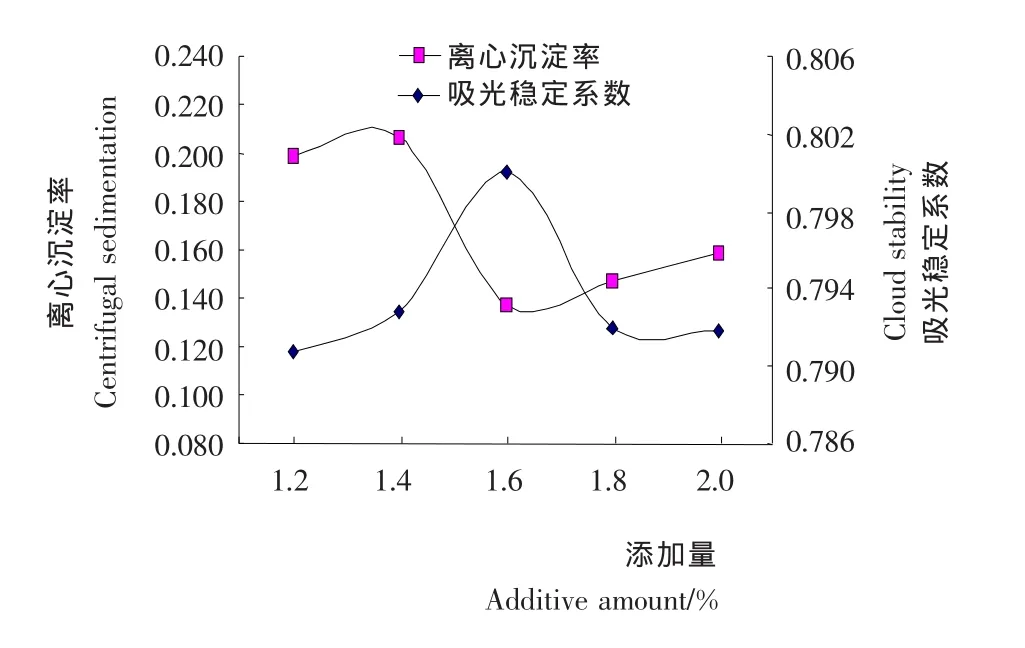

羟丙基辛烯基琥珀酸酯化淀粉对玉米饮料吸光稳定性及离心沉淀率的影响,结果见图3。

由图3可知,随着羟丙基辛烯基琥珀酸酯化淀粉添加量的增加,玉米饮料的吸光稳定性先增大后减小,在添加量为1.6%时达到峰值;而玉米饮料的离心沉淀率在添加量为1.4%时达最大值,在1.6%时达到最小值。这可能是由于羟丙基辛烯基琥珀酸酯化淀粉与其他传统的食用变性淀粉不同,是一种表面活性剂,既含有亲油基团又含有亲水基团,可以通过羟丙基辛烯基琥珀酸变性淀粉的亲油基团把玉米饮料体系中油相和水相连接起来,玉米饮料是一种水包油的乳浊液,将羟丙基辛烯基琥珀酸变性淀粉添加到玉米饮料中可以起到乳化稳定的作用[6],使玉米饮料体系形成均匀而稳定的分散体或乳化体[10]。因此,玉米饮料中添加1.6%的羟丙基辛烯基琥珀酸酯化淀粉时玉米饮料稳定性最佳。

图3 羟丙基辛烯基琥珀酸酯化淀粉对玉米饮料稳定性的影响Figure 3 Effects of Hydroxypropyl octenyl succinic acid esterified starch on the stability of the beverage of maize

2.4 正交试验结果与分析

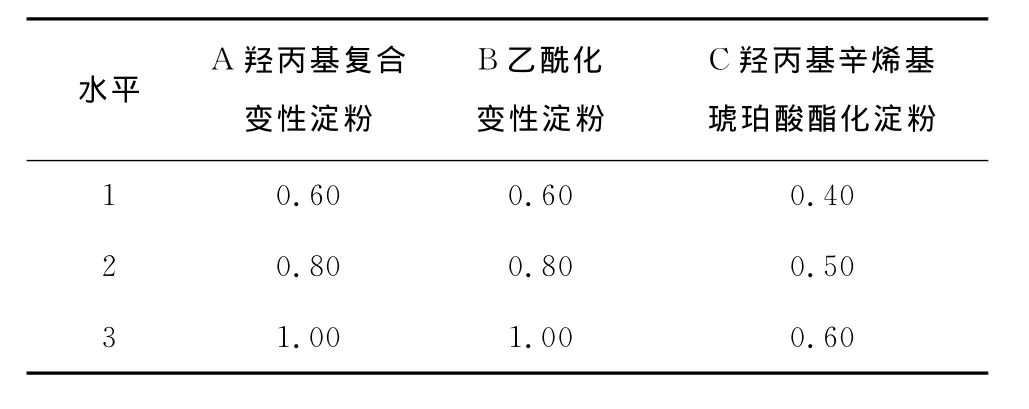

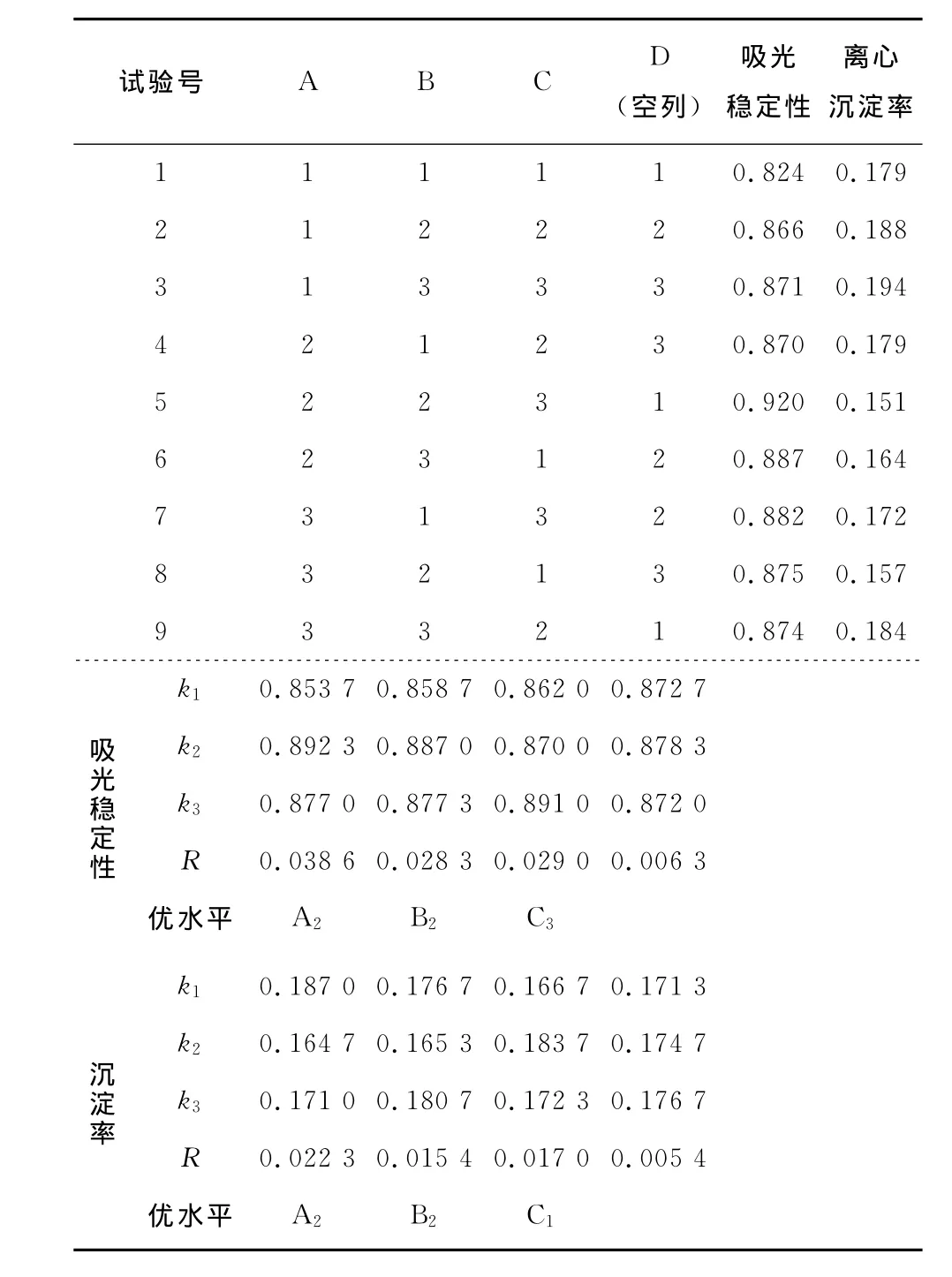

由于变性淀粉复配后可能产生协同增加或减小作用,所以如果3种变性淀粉复配后产生协同增效作用,那么添加量在单因素添加量的1/3时即可达到相同的效果。在单因素试验的基础上,选取羟丙基复合变性淀粉,乙酰化变性淀粉和羟丙基辛烯基琥珀酸酯化淀粉为试验因素(表1),进行正交试验,结果见表2。

表1 L9(34)正交试验因素水平Table 1 L9(34)The factors and levels of orthogonal experiment %

由表2可知,以吸光稳定性为指标,各因素影响大小顺序为:A>C>B>D,可见羟丙基复合变性淀粉对吸光稳定性的影响较大。较优方案为A2B2C3D,即:羟丙基复合变性淀粉0.8%、乙酰化变性淀粉0.8%、羟丙基辛烯基琥珀酸酯化淀粉0.6%。

以离心沉淀率为指标,各因素影响大小顺序为:A>C>B>D,可见羟丙基复合变性淀粉对吸光稳定性的影响较大。较优方案为A2B2C1D,即:羟丙基复合变性淀粉0.8%、乙酰化变性淀粉0.8%、羟丙基辛烯基琥珀酸酯化淀粉0.4%。

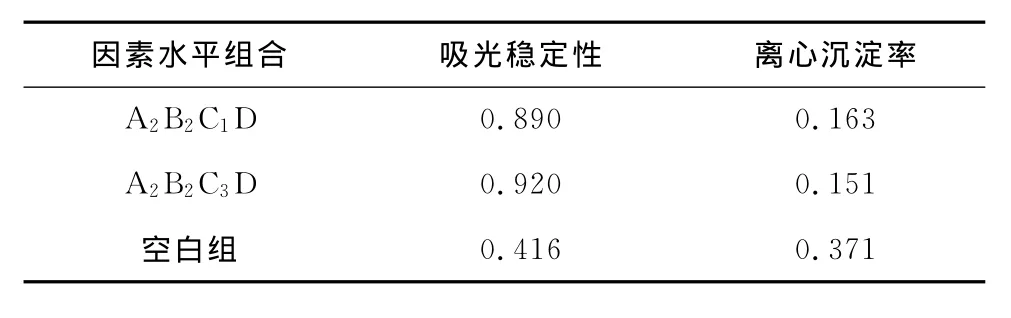

将两个指标的最佳因素水平组合分别做验证实验,并与空白组(不添加任何变性淀粉)进行对照,所得结果见表3。

表2 正交试验结果分析Table 2 The results and analysis of orthogonal experiment

由表3可知,最优组合为A2B2C3D,此时玉米饮料稳定性最好,与空白组试验数据进行对照得出:添加羟丙基复合变性淀粉0.8%、乙酰化变性淀粉0.8%、羟丙基辛烯基琥珀酸酯化淀粉0.6%,能较好地保持玉米饮料的稳定性。

3 结论

通过本试验可知,添加羟丙基复合变性淀粉0.8%、乙酰化变性淀粉0.8%、羟丙基辛烯基琥珀酸酯化淀粉0.6%对提高玉米饮料的稳定性有显著效果。在本试验中并未对3种变性淀粉的作用机理做更深入研究,故今后深入研究不同变性淀粉对玉米饮料混合体系的影响,会对变性淀粉在谷物饮料中的应用提供更深一层次的理论依据。

表3 验证实验结果分析Table 3 The results and analysis of orthogonal experiment verification test

1 高愿军.普通玉米饮料加工酶解工艺的研究[J].食品科技,2012,37(1):105~109.

2 岳春.玉米饮料稳定性的探讨[J].食品科学,2007,28(4):368~370.

3 刘东亚.变性淀粉在我国应用、研究现状及发展趋势分析[J].粮食与油脂,2005(10):7~10.

4 樊振江.复合稳定剂对豇豆饮料稳定性的影响[J].食品与机械,2014,30(1):232~234

5 周雪.羟丙基及辛烯基琥珀酸复合改性淀粉的制备及性质研究[D].广州:华南理工大学,2012.

6 吴红霞.甜玉米饮品开发的关键技术研究[D].无锡:江南大学,2007.

7 涂强.甘薯发酵饮料的研制[D].武汉:华中农业大学,2009.

8 王遂.复合羧甲基—磷酸单酯变性淀粉的制备及特性研究[J].食品科学,2005,26(8):33~36.

9 林敏刚.变性淀粉对速冻水饺品质的影响[J].粮食与饲料工业,2010(5):18~21.

10 张陈云.变性淀粉在食品工业中的作用及影响其生产发展的因素[J].陕西农业科学,2007(1):112~114.