恰当使用数学工具 有效组织物理教学 *

恰当使用数学工具 有效组织物理教学*

张国坤

(曲靖市第一中学云南 曲靖655000)

*云南省十二五教育科学规划课题“高中新课程数学与其他学科教学整合研究”研究成果之一,项目编号:BE14017

摘 要:在正确理解与把握数学与物理关系的基础上,恰当地使用数学工具,可以达到有效组织物理教学的目标.

关键词:数学物理使用有效组织

收稿日期:(2015-06-17)

作者简介:张国坤(1967-),男,云南省特级教师,云南曲靖市学术技术带头人,2012年云南省教育科研先进个人,从事高中数学和物理教学与研究工作.

早晨在学校足球场上跑步,听到有几位学生在足球场边上大声背诵物理公式,“牛顿第二定律……,F=ma”,也有学生在背诵数学定理、公式.笔者觉得这么大好的时光用来背诵定律和公式,有点可惜,尽管不是我教的学生,作为“好事者”、“好心人”,笔者还是停下脚步去奉劝这几位学生,“建议你们早晨大声朗读、背诵语文或者英语,物理、数学这种课程,要重视分析理解,把道理想通了,公式自然就容易记忆了,再做一些习题训练一下,也就更容易理解更记得住了!”笔者心中暗想,这些学生的数理化成绩一定不是优秀的,他们也够认真的,可惜方法不当,效率就不高了.

数学是物理学科探寻和表征的工具.数学对物理学科的学习和教学非常重要.物理教师在教学中要善于将数学与物理作教学的整合,要启发引导学生用数学知识分析、解决物理问题,将物理实际问题化归为数学问题处理.但是,在学生对物理的学习中和教师对物理教学中存在着一些误判误用的情形.尽管数学对于物理的教与学非常重要,但不能过分强调数学的作用.物理教学必须教出物理味道来,物理教学一定要体现出物理的规律和方法,例如猜想假设、实验探究、观察分析、数据采集分析、数学表征、物理解题等.如何恰当用好数学工具来有效组织物理教学,提高物理教学效率,下面给出一些思考.

1把物理概念规律的感悟理解放在首位(物理第一数学第二)

1.1关于物理概念教学

物理概念就是客观事物(包括物理现象)的物理属性和本质特征在人们头脑中的反映,是对事物物理属性的抽象,是观察、实验、思维相结合的综合产物.物理概念是物理学大厦的基石,阐述物理学,就要从剖析一个个物理概念开始.

每一个物理概念都有一个特有的“名字”,如压强、速度、加速度、力、向心力、电场、电场强度等,往往用“……叫做……”的形式来取“名字”(下定义).

物理概念的学习需要恰当的情景、过程和思考,物理实验就可以提供(或再现)这种情景和过程,这种过程包括物理现象的产生、发展过程,也包括人们动脑思考和分析的过程.教师只有引导学生经历这种“情景、过程和思考”,并注意数学的恰当使用,使学生真正感悟概念的物理属性和本质特征,然后引导学生对概念作出界定(定义).磨刀不误砍柴工,这样的教学才是富有实效的,富有后劲的.

1.2关于物理规律的教学

物理规律就是物理现象和物理过程在一定条件下发生、发展和变化的必然趋势及其本质联系的反映,它反映的是物理现象或过程中的各相关概念之间的相互联系,通常用文字语言来描写,用数学工具来表述(如物理公式),在书籍文本中被归纳、抽象为物理定律、定理、原理或公式.譬如,万有引力定律,揭示了自然界物体之间隐藏着的物理现象:自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的方向在它们的连线上,引力的大小与物体的质量m1和m2的乘积成正比,与它们之间距离r的二次方成反比,用数学工具(等式方程)表征为

其中的比例系数G叫做万有引力常量.这个物理现象体现为两个物体的引力、质量、距离等物理概念之间的量的关系,引力常量G是这种关系的桥梁和纽带.

许多物理规律的探索发现,道路是曲折的,过程是艰辛的,时间是漫长的!有的规律的发现,需要经过几代人接力式的探索研究.学生学习物理规律,重复前人的探索历程是不可能也不必要的,但需要学习、了解前人研究物理现象、探索物理规律的成功经验和思想方法.物理教学需要体现过程,体现物理知识的产生、发展过程,体现学生的认识思维过程.从学生过程性地学习物理规律来讲,不外乎两类途径:一类是归纳法,从特定的具体物理情景(包括实验)归纳出一般性的结论;另一类就是通过演绎的途径,通过若干项物理原理(以假设的方式提出)或已经总结出来的物理定律,进行逻辑推演,得出新结论.教师需要清楚地把握这两种途径,根据教学内容特点,选用设计哪种途径组织学生学习探究,思路必须清晰.不管选择哪种途径,都要“重结果,更要重过程”,让学生体验“猜想、实验、数据采集、数据分析、归纳、分析思考”的某些必要过程,让学生自己得出结论.对于难以做到的“实验或过程”,也要组织学生认真阅读教材(甚至科普读物),必要时教师作一些故事性的介绍,了解前人的探索历程,学习“规律”一步步被发现、被揭示的经过.

案例:人教版普通高中物理教材必修2第六章“万有引力定律”的发现,教材采用的是演绎模式的途径(首先源于天文学中星体间关系的研究,但要具体通过实验测量星球质量、距离、引力是办不到的,即使在现代的高科技条件下也难办到).

必修1已经安排了位移、速度、加速度、相互作用(力)、牛顿第一、二、三定律的学习,必修2第五章安排了圆周运动、向心加速度、向心力的学习.

第6.2小节编排“太阳与行星间的引力”, 在前面学习的基础上,利用已经学习过的物理规律进行逻辑的、数学化的演绎推算(这是让学生思考、联系、推导的过程训练的最典型素材,建议教师不要把结论直接抛给学生,一定要组织引导学生亲手慢速地推导演算).

推导:行星非常近似地做以太阳为中心的匀速圆周运动,令行星质量为m,运行线速率为v,圆周轨道半径为r,则行星运行的向心加速度为

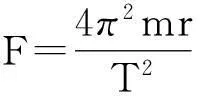

据牛顿第二定律知向心力

(1)

其中m,v,r,a都是理论值,天文观测难以测量.

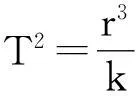

设行星公转周期为T(各行星的T不同,设而不求,用来代换和传递),则

(2)

将式(2)代入式(1)得

(3)

(4)

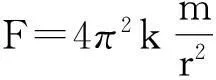

将式(4)代入式(3)得

(5)

换位思考,设太阳质量为M,太阳与行星之间力的作用是相互的,太阳吸引行星的力的反作用力F′就是行星吸引太阳的力,应该有

(6)

由式(5)、(6)可知,行星与太阳之间存在着相互作用的力,其大小与太阳质量、行星质量都成正比,与两者距离的平方成反比,即

引入比例系数G,将这个规律用数学公式(等式)表征出来就是

比例系数G叫做引力常量,适合于任何两个物体.让学生阅读教材知道,100多年后,英国物理学家卡文迪什在实验室里通过实验较准确地测量求出G的数值,目前普通计算中通常取G=6.67×10-11N·m2/kg2.

然后及时安排应用性练习,加深理解.

“不经历风雨,怎能见彩虹”,物理规律(定律、公式等)的教学,不能“重结果轻过程”,也不能走另一个极端“重过程轻结果”,而是要“既重结果也重过程”,要“先体验过程后导出结果”,要让学生“曾经经历过”“酸甜苦辣”,要让学生看到物理规律的数学公式就会联想到公式产生的过程和环节,联想到物理学家的探索经历.要使物理教学的过程变成学生理性思维、科学精神、人文情怀的培养陶冶过程.

2把数学作用渗透在物理概念的认识理解中

凡是具有大小高低属性的物理概念,譬如质量、重力、压力、弹力、摩擦力、压强、比热、重力势能、电势能、电压、电流、电容、电阻、电场强度、动能、功、磁场强度等等都有大小强弱的属性,都需要用数量来表征刻划,显然与数学相关,学生对这些概念的学习理解也就需要用数学知识和数学思想方法来支撑.学生对某些数学化的物理概念较难理解(譬如圆周运动的加速度),物理教师就要引导学生分析物理情景,定性分析与定量分析相结合,恰当地利用数学知识和方法来剖析概念,对概念学习的关键和困难之处要“慢速度”处理,做好“慢镜头特写”的解剖分析工作,必要时先弄清楚相关数学,再用之分析物理概念.这不仅是突破难点的需要,更是培养学生理性思维能力的有效途径.譬如,前述对压强概念教学的微课设计.

再如,关于圆周运动的向心加速度,学生理解是有较大困难的,要认真对待教材开头提供的问题情境:第20页例2,光滑桌面上一个小球由于细线的牵引,绕桌面上的图钉做匀速圆周运动.小球受到几个力的作用?这几个力的合力沿什么方向?教师引导学生做“慢镜头”分析,光滑桌面对小球的摩擦力忽略不计,小球仅仅受到重力G、水平面支持力N、细绳拉力T共3个力的作用,重力G和支持力N大小相等方向相反,G+N=0,从而3个力的合力恰好等于细线对小球的拉力T,即小球受到的合力恰好等于T,T的方向始终指向圆心.小球做匀速圆周运动时尽管速度的大小(速率)保持不变,但方向随时改变,速度矢量也必然随时改变,小球的运动必然有加速度的作用,根据牛顿第二定律,这个加速度a必然是合力T所导致的,a与T的方向一致,都指向圆心,因此把小球此时所受的外力叫做小球做匀速圆周运动的向心力,把加速度a叫做向心加速度.再让学生举一些类似的例子进行分析.这样,就可以使学生定性地认识向心加速度这个概念了.

3把数学作用贯穿在物理规律的假设探寻中

物理规律反映的是物理中概念与概念、量与量之间的依赖关系.人们对这种关系的发现,往往是根据物理现象和趋势进行推测、猜想、假设,然后再设法检验、验证或推算而获得结果的.学生的学习也需要这样的某些必要的过程,教师最好的作用之一就是将学生引上这样的过程.作为示例,下面分析对圆周运动的“向心加速度”与相关概念间的数量关系的探究学习(必修2第5.5节),这也是学生学习难点的教学突破.

情境设置:用一根细绳一端系着一个有一定重量的物体,手执细绳另一端,旋转,让小球做匀速圆周运动(保证安全),绳长不变时,让运动加快,感觉到绳子拉力如何变化?(变大).向心力如何变化?(变大).如果保持一定的运动速度,让绳子长度变大(手持绳子让其逐渐梭动),感觉到拉力如何变化?(变小).向心力如何变化?(变小). 教师先示范,然后安排两三个学生体验,把感受说给大家听.

猜想:质点做圆周运动,速率越大,则向心力越大,向心加速度也越大;运动速率不变时,半径越大,则向心力越小,向心加速度也越小.推测,向心加速度的大小可以用速率v和半径r表示?如果能表示,这个表达式是什么呢?

探寻:(回想)质点在Δt时间内转过的弧长等于Δs,则质点在Δt时间内的平均线速度

匀速圆周运动的速度是矢量,其方向始终沿质点所在位置处圆周的切线方向.

图1 图2

记∠AOB=Δθ,Δt较小时,∠AOB与∠A′O′B′都是锐角,由数学平面几何知识知∠A′O′B′=∠AOB=Δθ,弦A′B′的长度即为Δv.

设匀速圆周运动的速率为v.当Δt充分小时,认为

Δv=A′B′=vΔθ

则

物理规律反映的是物理概念之间的量与量间的等量关系或其他关系,需要并可以用等式、方程、函数、图像或其他数学知识来刻画和表征.但是,这种表征,数学知识体现了它对于物理的工具作用,这种表征需要以物理过程的体验感悟作为基础.物理教学的重心首先还是要帮助学生真正理解物理现象的实质,理解物理规律中各概念间的本质联系,要感悟物理知识产生、发展、联系的过程.死记硬背物理公式是低效的,要坚持“物理第一数学第二”意识.只有这样,对数学所表达的物理公式才想得透、玩得转、用得活.

4把数学作用贯穿在物理实验数据收集分析中

5把数学作用恰当地贯穿于物理问题的求解过程

物理问题的教学,是整个物理教学的重要组成部分.通过物理问题的求解训练,巩固和深化对物理概念和规律的理解,培养学生分析问题、解决问题的能力.帮助学生逐步提高分析、解决问题的能力,是最重要的教学目标之一.许多物理概念(标量、矢量)是用数学表征的,几乎所有发现的定量性的物理规律都是用数学表征的,因此,数学的知识和思想方法对于物理解题就显得十分重要.正因为如此,有的学生就会本末倒置,以为记住物理公式后套用物理公式就可以求解物理题了,形成“上课听得懂,书上的习题也会做,可就是拿到别的题就不会做”的无助的局面.

求解物理问题,数学重要,但不要急于套用公式,该出手时再出手.题不在多,善于分析则灵.物理解题教学,建议训练学生遵循如下基本程序:

(1)(前提)真正理解课本中的相关物理概念和规律;

(2)认真审题,必须清楚条件是什么(在哪里),目标是什么(哪里去);

(3)做好物理特性的实质分析,譬如运动问题,首要的不是套用运动学、力学公式,而是确定研究对象,分析运动过程,准确做好受力分析,准确联系物理规律(如牛顿运动定律、动量定理、动能定理等);

(4)把物理问题转化为数学问题,注意各种因素的协调整和,设计解题途径,解决数学问题;

(5)回答物理问题.

解题训练还要坚持解题后的总结反思,用到哪些物理概念、规律和思想方法?用到怎样的数学手段?能优化改进吗?有何得失?总结反思是提高解题能力的重要环节.

【例题】质量为m的木块与水平面间的动摩擦因数为μ,某人用拉力F使木块沿地面匀速直线运动,请你确定拉力F的最小值和它的方向.

解题程序:

(1)读题审题:……

(2)运动状态:匀速直线运动.

(3)受力分析:研究对象是木块,木块受4个力的作用,即重力G,地面的支持力N,地面摩擦力f和拉力F,作出如图3所示的受力分析.

图3

(4)物理规律:问题涉及摩擦力与压力的关系,牛顿第一、二、三定律.木块做匀速直线运动,所受合外力等于零.

Fcosθ=f

Fsinθ+N=G=mg

f=μN

联立解得

利用三角函数辅助角公式得

当且仅当sin(θ+φ)=1 时,F取得最小值

当sin(θ+φ)=1时

则θ=arctanμ(反正切).

6恰当地发挥数学图形在物理学习探究中的作用

物理学科中许多作图问题,都是以平面几何知识或函数图像知识作为基础,教师要引导学生做有心人,把平面几何知识和函数图像知识应用到物理学习探究中去.用好平面几何知识可以使作图规范准确;函数图像也是物理的有力工具,用好函数图像知识,可以形象直观地分析、研究某些物理规律.

物理教学中要用好教材中典型的图像问题,帮助学生学会用图像表达、解决某些物理问题.

图4

7谨防数学对物理学习产生消极抑制作用

数学是物理学的重要工具,定量物理都离不开数学,但过分依赖数学就容易产生负迁移,产生消极抑制作用.物理是具体的,数学是抽象的,物理问题不是纯数学问题,用数学方法处理物理问题,必须注意物理概念的基本属性和物理规律的本质意义,要谨防数学的负迁移消极作用发生.列举一些例子分析如下:

(1)小学、初中数学和物理都只有标量计算,高一学习位移、力等矢量的加减法计算,学习困难学生受标量计算的定势影响太深,对矢量加减运算感到“不可思议”,教师要做好富有针对性的引导、分析、示范工作,此处设计“示错纠错“的教学是有实效的.

图5

(4)一个质点做直线运动,运动的v-t图像如图5所示.图像是一条射线,则质点做匀加速直线运动,由图可知,加速度

这个结论是错误的,正确答案是

在物理的v-t图像中,t轴表示时间,v轴表示速率,两者的物理意义不同,两轴所取的单位长度不同,初速度为零的匀速直线运动的加速度一般不等于v-t图像(射线)倾角的正切值,除非横轴、纵轴单位长度相等.