滇池高等沉水植物50年变迁状况对生态修复的启示

王寿兵,徐紫然,张 洁

(复旦大学环境科学与工程系,上海 200433)

滇池水环境和水生态问题早已得到国家和当地政府的高度关注。围绕滇池水环境治理和水生态修复的研究和工程项目已实施了很多,但就现状而言并不乐观,尤其是在沉水植物的修复方面尚未取得实质性突破。沉水植物由于生活在水体中,其生长情况往往比水质监测指标更能充分反映其所在水体水生态的现状和变化情况。跟踪滇池50年来高等沉水植物的演变状况,可以更为客观和综合地评判其水生态状况及其变化动向,尤其是评价近年来的生态修复成效,也可为当前正在大力开展的滇池水生态修复,尤其是沉水植物的修复,提供科学依据和参考。

从已收集到的公开文献看,从20世纪50年代起,我国学者就开始了对滇池沉水植物的调查研究工作,后来又在不同时期陆续开展了相关调查工作。但从具体报道结果看,有的调查较为全面和系统,而有的却不够全面或系统;有的提供了完整的植物名录,而有的则没有或仅提供了部分植物名称。另外,由于种种原因(包括50年的时间跨度),还出现了不少植物学中经常出现的同物异名、同名异物,或中文名与拉丁文不一致的现象,致使对不同调查者或不同时期的调查结果难以进行准确直观的比较。为此,笔者对相关的调查研究工作进行了系统梳理和校核,指出了其中的不足,以得到较为准确的高等沉水物名录,并分析不同植物的演变情况,基于每种植物出现的频率,探讨其在生态修复中的应用启示。

1 不同时期滇池高等沉水植物种数和名录

本文中“不同时期”的划分是根据实际收集到的公开文献确定的。如果通过文献可以基本确定某一时期或某一年的物种数及其名录,就把该时期(年)确定下来。为防止同物异名或同名异物等情况发生,笔者在认为有必要的地方均标注了物种的拉丁名。同时对原文献中发现的拼写等错误进行了修订和说明。拉丁名的最终确定主要以《云南植物志》(第四卷)[1]为依据。

1.1 1957—1963年物种

从收集到的公开文献看,对滇池高等沉水植物的调查研究,最早可追溯至1957年。主要见到有当时在云南大学生物系工作的唐廷贵[2]和中国科学院水生生物研究所的黎尚豪等[3]所公开报道的研究成果。

1957—1963年,唐廷贵陆续开展了昆明滇池水生植物群落的初步研究。从其发表的文献[2]看,在滇池共发现有高等沉水植物19种。这是目前所跟踪和收集到的最早明确表明滇池沉水植物种数的文献。不过很遗憾,该文献并未详细列出这些沉水植物的名录和拉丁文,仅在该文提供的不同群落和群丛类型中见到有以下12种沉水植物名称:菹草、透明菹、聚草、厚叶海菜花、马来眼子菜、黑藻、金鱼藻、苦草、红线草、云南海菜花、丝藻和茨藻。由于作者仅提到植物的中文名,未提供拉丁文,所以不清楚作者提到的菹草与透明菹、厚叶海菜花和云南海菜花是不是同一物种。另外,也不知道文中的茨藻是大茨藻还是小茨藻,或是这二者都有。

1957年7—10月,中国科学院水生生物研究所的黎尚豪等[3]在云南进行了包括滇池在内的8个主要湖泊的综合调查。据其报道,各湖的沉水植物种类很相似, 常见的沉水植物有以下13种:苦草(Vallisneriaspiralis)(现修订为Vallisnerianatans)、轮叶黑藻(Hydrillaverticillata)、马来眼子菜(Potamogetonmalaianus)、黄丝藻(Potamogetonmaackianus)(现称“微齿眼子菜”)、菹草(Potamogetoncrispus)、篦齿眼子菜(Potamogetonpectinatus)、大茨藻(Najasmarina)(原文为“major”,现修订为“marina”);小茨藻(Najasminor) 、轮生狐尾藻(Myriophyllumverticillatum)(原文为“verticellatum”,有一个字母“e”错误)、 聚草(Myriophyllumspicatum)(现称“穗状狐尾藻”)、水车前(Otteliaalismoides)、金鱼藻(Ceratophyllumdemersum)和水竹叶(Potamogetoncristatus)(现称“鸡冠眼子菜”,原文cristalus中有一个字母“l”有误)。同时指出,“外海中央部分水草很少,沿岸较多,在出口处(海口)水草特别丰富,主要为:马来眼子菜、水车前、小茨藻、聚草、轮叶黑藻、菹草和金鱼藻等”。由于该文提到的是8个湖泊常见的沉水植物物种,所以也无法确知滇池所具有的沉水植物种数及其名录。

值得欣慰的是,据中国科学院昆明植物研究所李恒的报道[4],云南大学生物系的唐廷贵为其提供了1957年滇池沉水植物的调查名录,具体包括:水蕨(Ceratopteristhalictroides)(原文拉丁文有误,写成了金鱼藻的拉丁文)、水毛茛(Batrachiumtrichophyllum)(从拉丁文看应为“毛柄水毛茛”)、金鱼藻(Ceratophyllumdemersum)、狐尾藻(Myriophyllumspicatum)(现称“穗状狐尾藻”)、轮叶狐尾藻(Myriophyllumverticillatum)、黄花狸藻(Utriculariaaurea)、水筛(Blyxajaponica)、黑藻(Hydrillaverticillata)、海菜花(Otteliaacuminata)、苦草(Vallisnerianatans)(原文为“gigantea”,现修订为“natans”)、菹草(Potamogetoncrispus)、亮叶眼子菜(Potamogetonlucens)(现称“光叶眼子菜”)、微齿眼子菜(Potamogetonmaackianus)、马来眼子菜、篦齿眼子菜(俗称“红线草”)、穿叶眼子菜(Potamogetonperfoliatus)、大茨藻(Najasmarina)、小茨藻(Najasminor)和丝草(Potamogetonpusillus)(现称“小眼子菜”或“线叶眼子菜”,俗称“丝藻”)等共计19种,在种数上正好与唐廷贵[2]报道的19种相一致,同时,他提到的植物名也全部在此范围内,因此,笔者认为唐廷贵[2]提到的19种水生植物应该就是这些物种。

由于黎尚豪等[3]的调查工作仅在7-10月,且正如原文所言,“因调查时间较短,工作未能深入”,因此,遗漏一些物种也是有可能的,其提到的13种沉水植物应该不是滇池沉水植物的全部。另外,虽然黎尚豪等提到的13种沉水植物中有水车前(Otteliaalismoides)和水竹叶(Potamogetoncristatus)等2种植物,它们不在上述19种沉水植物范围内,但原文并不能具体确定这两种植物在滇池是否存在。因此,笔者认为此阶段滇池沉水植物种数不低于唐廷贵[2]和李恒[4]提供的19种,他们的调查应是比较可信的,也许是迄今为止能找到的滇池沉水植物最早和最全的名录了。

1.2 1975—1977年物种

据著名植物生态学家曲仲湘等[5]的报道,1975年滇池有5种沉水植物群落,包括:①菹草群落:伴有红线草、狐尾藻、苦草;②狐尾藻群落:伴有红线草、菹草、苦草;③马来眼子菜群落:仅分布于海埂游泳池一带和草海西坝河口外缘,伴有红线草、狐尾藻;④红线草群落:伴有狐尾藻;⑤苦草群落:伴有菹草、红线草、马来眼子菜、狐尾藻等。遗憾的是该文并未列出滇池具体的沉水植物名录。

李恒[6]报道了他1976年4月的调查结果,发现的滇池沉水植物群落仍然是前述的5种类型,但该文献也同样未提供具体的沉水植物名录及其种数,仅提到黑藻、金鱼藻、亮叶眼子菜、篦齿眼子菜、轮藻(属低等沉水植物,本文未纳入考虑)、海菜花等6种植物已在滇池绝迹。值得指出的是,由于篦齿眼子菜实际就是大家俗称的红线草,所以这两篇文献中提到的“篦齿眼子菜已绝迹”这一点实际上是有误的(已与还健在的李恒教授核实过)。

幸运的是,李恒[4]的论文提供了1977年时滇池的沉水植物名录,共计11种,它们分别是:穗状狐尾藻、轮叶狐尾藻、黑藻、苦草、菹草、亮叶眼子菜、马来眼子菜、篦齿眼子菜、小眼子菜(Potamogetonpusillus)、大茨藻和穿叶眼子菜。

与1957年相比,已消亡的高等沉水植物有8种,分别是:水蕨、毛柄水毛茛、金鱼藻、黄花狸藻、水筛、海菜花、微齿眼子菜和小茨藻。由此看来,这20年应该是滇池沉水植物消失较多的一个阶段了。

1.3 1981—1983年物种

据中国科学院南京地理所的戴全裕[7-8]1981—1983年的调查结果,滇池有沉水植物13种,具体包括:穗状狐尾藻、苦草、金鱼藻、菹草、篦齿眼子菜、马来眼子菜、小茨藻、大茨藻、黑藻、五刺金鱼藻(Ceratophyllumdemersumvar.quadrispinummakino)(根据拉丁文应为小叶金鱼藻,见http://www.cvh.org.cn/splatin/97787,而五刺金鱼藻应为Ceratophyllumoryzetorum)、佛朗眼子菜(Potamogetonfranchetii)、穿叶眼子菜和浮叶眼子菜(Potamogetonnatans)(按云南植物志的论述,与牙齿草(Potamogetontepperi)、眼子菜、水案板、鸭子草等属于同物异名)。 同上阶段相比,消失的小茨草又出现了,同时还新出现了小叶金鱼藻、佛朗眼子菜和浮叶眼子菜。但亮叶眼子菜和丝藻(小眼子菜)消失了。总的来说,复原1种,新出现3种,新消失2种,最后净增加2种。表明这一时期与上一时期相比,沉水植物在种类上有所趋好,表明当时开展的滇池污染治理开始见到一定效果。正如曲仲湘等[5]的报道,1979年,原来“1976年在滇池看不到的黑藻、金鱼藻、亮叶眼子菜等中度敏感植物已开始从池塘、河沟回到滇池湖体,植物群落面积扩大,盖度增加,全湖的情况已有所好转”。

1.4 1995—1997年物种

据余国营等[9]的报道,经过1995—1997年两年多的系统调查,他们在滇池实际共采集到沉水植物10种,包括:金鱼藻、穗状狐尾藻、菹草、马来眼子菜、穿叶眼子菜、微齿眼子菜、篦齿眼子菜、大茨藻、黑藻和苦草。原文中还包括有野菱(Trapanatans),但野菱应属于浮叶植物,不属于沉水植物,故本文未包括进来。与上阶段相比,恢复了微齿眼子菜1种,减少了小茨藻、小叶金鱼藻、佛朗眼子菜和浮叶眼子菜4种,总数量减少了3种。说明同20世纪80年代相比,在20世纪90年代滇池沉水植物生存状况不但没有好转,反而还有所恶化了。

1.5 2001年物种

西南林学院的杨赵平等[10]于2001年3—5月沿滇池湖岸重点对28个点进行了实地踏勘调查,共发现沉水植物4种,具体包括:篦齿眼子菜、穗状狐尾藻、菹草和微齿眼子菜,其中以篦齿眼子菜为优势种。由于该调查仅限于3—5月,再加上调查点有限,因此调查结果可能并未囊括滇池所有的沉水植物。而南京农业大学的陈开宁[11]在开展其博士论文研究过程中于2001年8月、12月又开展了滇池沉水植物的调查,结果发现沉水植物共有10种,分别是:金鱼藻、穗状狐尾藻、马来眼子菜、穿叶眼子菜、微齿眼子菜、篦齿眼子菜、光叶眼子菜、大茨藻、黑藻和菹草。综合二者的调查研究,笔者认为该时段滇池沉水植物确定为10种是有把握的。和余国营等[9]的调查结果相比,新出现了光叶眼子菜1种,同时减少了苦草1种,总的物种数没有变化,表明与上时段相比,滇池水生态状况基本稳定。

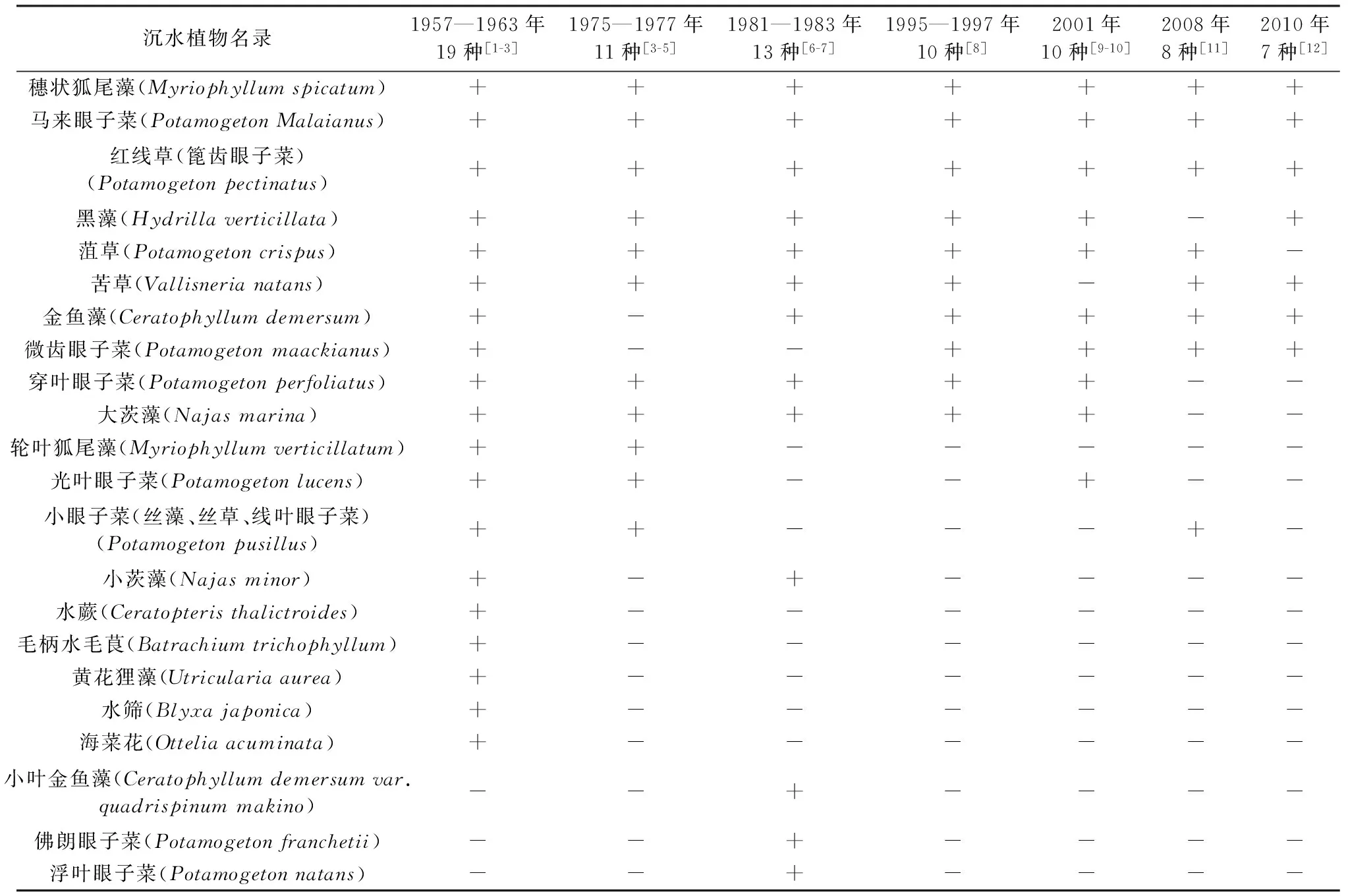

表1 1957—2010年滇池不同时期出现的高等沉水植物名录

注:“+”为出现;“-”为未出现。

1.6 2008年物种

中国科学院水生生物研究所的沈亚强等[12]于2008年6月和11—12月两次对滇池的24个采样点进行调查,发现滇池沉水植物共8种(未包括野菱),分别为金鱼藻、穗状狐尾藻、篦齿眼子菜、菹草、马来眼子菜、小眼子菜、微齿眼子菜和苦草。与陈开宁[11]的调查结果相比,恢复了苦草和小眼子菜2种,但减少了黑藻、穿叶眼子菜、大茨藻和亮(光)叶眼子菜 4种,总物种数比上一期仍然减少了2种,表明滇池水生态状况仍处于恶化趋势。

1.7 2010年物种

昆明市滇池生态研究所的宋任彬等[13]于2010年开展8个调查区域的现场调查,发现滇池外海共有沉水植物7种,包括:篦齿眼子菜 (主要优势种)、穗状狐尾藻、苦草、马来眼子菜、微齿眼子菜、金鱼草和黑藻。与上个时段相比,新增加了黑藻1种,同时减少了菹草和小眼子菜两种,总物种数比上一期又继续减少了1种。由此可以看出,尽管沉水植物物种数减少的速度有所放缓,但截至2010年,滇池的治理仍未从根本上遏制其沉水植物减少的趋势,可以说,滇池的生态治理和生态恢复仍任重而道远。

2 滇池沉水植物50年变化趋势的启示

2.1 变化趋势分析

经过系统整理和校核,根据最新的学名和拉丁文,剔除同名异物和同物异名等情况后,最终得到各时期的滇池沉水植物名录,见表1。从表1可以看到,近50年来,滇池先后出现的高等沉水植物共计22种(不包括野菱和轮藻植物),其中有19种出现在1957—1963年间,是有记录以来物种最多的时期,此时是滇池沉水植物的鼎盛时期;之后有11种出现在1975—1977年间,有13种出现在1981—1983年间,有10种出现在1995—1997年间和2001年,有8种出现在2008年,有7种出现在2010年,总体呈现明显的减少趋势。

从具体物种数看,1957—1977年的20年是滇池沉水植物消失最快的阶段,这与该时期滇池受到的严重污染不无关系[5]。而1975—1977年和1981—1983年这6年左右的时间内,滇池沉水植物有所恢复,增加了2种。1981—2001年这20年左右的时间内,滇池沉水植物又减少了3种,2001—2010年这9年左右的时间中,滇池沉水植物又减少了3种。物种减少的速率表明,截至2010年,滇池水生态修复的效果还不明显,水生态状况恶化的趋势尚未根本好转。

2.2 对滇池沉水植物生态修复的启示

a. 首选穗状狐尾藻、马来眼子菜和篦齿眼子菜作为滇池生态修复早期工作的先锋物种。从表1可以看到,在近50年中,无论滇池水质如何变化,水生态状况如何演变,但有3种沉水植物是始终存在的,它们分别是穗状狐尾藻、马来眼子菜和篦齿眼子菜,这3种沉水植物经受住了各种污染和其他人为因素的考验,是滇池内抗逆性和适应性最强的沉水植物。在滇池沉水植物的生态修复工作中,应首选该3种植物作为早期工作的先锋物种。

b. 选择黑藻、菹草、苦草和金鱼藻作为滇池生态修复较早恢复和种植的对象。近50年来,在本文提出的7个阶段中,有4种植物均出现了6次,而仅有一次未出现,说明尽管它们的抗逆性和适应性不如前面提到的3个物种,但本身也是相当强的,它们分别是黑藻、菹草、苦草和金鱼藻。对滇池沉水植物的生态修复工作而言,当水环境条件有所改善以后,可进一步选择这4种植物作为较早恢复和种植的对象。

c. 微齿眼子菜、穿叶眼子菜和大茨藻可在滇池沉水植物生态恢复的中期工程中使用。有3种沉水植物在本文提出的7个阶段中均出现了5次,仅有2次未出现,表明它们的抗逆性和适应性虽然不如前面提到的7种,但本身也有较强的抗逆性和适应性,它们分别是微齿眼子菜、穿叶眼子菜和大茨藻。这3种植物可在滇池沉水植物生态恢复的中期工程中使用。

d. 其他12种植物仅出现过1次或2次,表明其抗逆性和适应性较差,难以在滇池水环境尚未得到明显好转的情况下恢复,不宜在早期的沉水植物恢复工程中使用。

3 结 论

大量的调查表明,1957—2010年,滇池共出现高等沉水植物22种,其中有19种出现在水质相对较好的1957—1963年,有11种出现在1975—1977年,有13种出现在1981—1983年,有10种出现在1995—1997年和2001年,有8种出现在2008年,有7种出现在2010年,总体呈现出明显的减少趋势。

根据各时段出现频率的不同,确定穗状狐尾藻、马来眼子菜和篦齿眼子菜3种沉水植物作为滇池生态修复先锋物种,黑藻、菹草、苦草和金鱼藻4种植物作为较早恢复和种植的对象,而微齿眼子菜、穿叶眼子菜和大茨藻则仅在滇池沉水植物生态恢复的中期工程中使用。

致谢:本文得到了我国最早从事滇池水生植物调查研究者之一的中国科学院昆明植物研究所李恒老师的帮助,在此表示诚挚感谢。

[1] 中国科学院昆明植物研究所.云南植物志(第四卷)[M].北京:科学出版社,1986.

[2] 唐廷贵.昆明滇池水生植物群落的初步研究[C]//中国植物学会编.中国植物学会三十周年年会论文摘要汇编.北京:中国科学技术情报研究所,1963: 281-283.

[3] 黎尚豪,俞敏娟,李光正,等.云南高原湖泊调查[J].海洋与湖沼,1963,5(2): 87-114. (LI Shanghao, YU Minjuan, LI Guangzheng,et al. Limnological survey of the lakes of Yunnan Plateau[J]. Oceanologia et Limnologia Sinica, 1963, 5(2): 87-114.(in Chinese))

[4] 李恒.滇池植被变迁和生态条件的关系[J].云南大学学报,1985,7(增刊1):37-44. (LI Heng. The relationship between the changes of aquatic vegetation in the Lake Dianchi and the ecological conditions [J]. Journal of Yunnan University, 1985, 7(sup1): 37-44.(in Chinese))

[5] 曲仲湘,李恒.滇池植物群落和污染[C]//滇池污染与水生生物.昆明:云南人民出版社,1983: 7-15.

[6] 李恒.云南高原湖泊水生植被的研究[J].云南植物研究,1980,2(2): 113-138. (LI Heng. A study on the lake vegetation of Yunnan Plateau [J]. Acta Botanica Yunnanica, 1980,2(2): 113-138.(in Chinese))

[7] 戴全裕.云南抚仙湖、洱海、滇池水生植被的生态特征[J].生态学报,1985,5(4):324-335.(DAI Quanyu. The ecological characteristics of the aquatic vegetations in the lakes of Fuxianhu, Erhai and Dianchi in Yunnan Plateau[J]. Acta Ecologica Sinica,1985,5(4):324-335. (in Chinese))

[8] 戴全裕.云南滇池水生植被的观察与分析[J].海洋湖沼通报,1986(2): 65-75. (DAI Quanyu. Observation and analysis of aquatic vegetation in Kunminghu Lake[J]. Transactions of Oceanology and Limnology, 1986(2):65-75. (in Chinese))

[9] 余国营,刘永定,丘昌强,等.滇池水生植被演替及其与水环境变化关系[J].湖泊科学,2000,12(1):73-80. (YU Guoying,LIU Yongding, QIU Changqiang,et al. Macrophyte succession in Dianchi Lake and relations with the environment[J]. Journal of Lake Sciences,2000,12(1):73-80.(in Chinese))

[10] 杨赵平,张雄,刘爱荣.滇池水生植被调查[J].西南林学院学报, 2004, 24(1):27-30. (YANG Zhaoping, ZHANG Xiong, LIU Airong. Study on aquatic vegetation change in Dianchi Lake[J].Journal of Southwest Forestry College, 2004, 24(1):27-30.(in Chinese))

[11] 陈开宁. 篦齿眼子菜生物、生态学及其在滇池富营养水体生态修复中的应用研究[D]. 南京: 南京农业大学, 2002.

[12] 沈亚强,王海军,刘学勤.滇中五湖水生植物区系及沉水植物群落特征[J].长江流域资源与环境,2010,19(增刊1):111-119.(SHEN Yaqiang, WANG Haijun, LIU Xueqing. Aquatic flora and assemblage characteristics of submerged macrophytes in five lakes of the central Yunnan Province[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2010,19(sup1):111-119. (in Chinese))

[13] 宋任彬,韩亚平,潘珉,等.滇池外海沉水植物生态环境调查与分布特点分析[J].环境科学导刊,2011,30(3):61-64.(SONG Renbin, HAN Yaping, PANG Min,et al.Preliminary investigation and analysis on submerged plants ecological environment and distribution characteristics in Outer Dianchi Lake [J]. Environmental Science Survey, 2011,30(3): 61-64. (in Chinese))