乐器与灯盏

○黄金明

乐器与灯盏

○黄金明

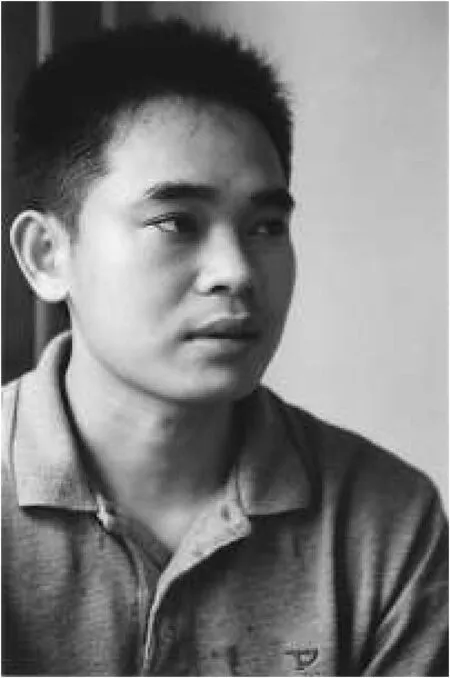

黄金明,广东人,1974年出生。现为广东省作家协会专业作家。省作协理事、省作协散文创作委员会副主任。中国作家协会会员。鲁迅文学院第13届、28届作家高研班学员。兼擅小说、散文、诗歌。作品发表于《世界文学》《人民文学》《散文》《诗刊》《花城》《十月》《天涯》《钟山》《中华文学选刊》等期刊,入选《新中国60年文学大系》《全球华语小说大系》等200多种选本,逾250万字。出版散文集《少年史》《乡村游戏》《田野的黄昏》《与父亲的战争》,诗集《陌生人诗篇》等多种。参加诗刊社第24届青春诗会。获得第九届广东省鲁迅文艺奖、首届广东省小说奖、首届广东省诗歌奖、第二届广东省散文奖、首届广东省青年文学奖、第16届中国报纸副刊作品金奖。

乐器

凤凰村喜爱玩乐器并略懂演奏的人极少,除了木偶戏班的寥寥数人。他们掌握的主要是吹笛、吹箫、击鼓、拉二胡、敲磬、敲锣之类,演奏的也无非是民乐及戏曲。

除了演木偶戏,村子动用乐器多在舞狮、游神、祭祖之时,通常是敲鼓和打锣。那面牛皮大鼓,由数人抬出,鼓槌由一双青筋毕露粗大有力的手臂操纵着,看似杂乱,实则章法森严。鼓手疯狂地擂动,鼓声如雷,声震四野。而铜锣的响声巨大而震耳,难觅“音乐”之美妙,村人形容大嗓门为“破锣”,实为精确之语。铜锣挂在木架子上,敲铜锣的人似漫不经心,又像蓄谋已久,总在你猝不及防时猛敲一下,将你骇得半死,却又寂然无声。铜钹像缩小的铜锣,每一块都像明代士兵的头盔,呈半圆球状,合起来像小宇宙的模型。在《自然》课本行星模型图中常见类似图案,双手各持一个,合击而发出响声,激越脆亮。上述诸种“乐器”,与其说是音乐的器具,不如说是噪声之源,听来震耳欲聋又让人心烦意乱。

还有一种情况,常会动用到唢呐、笛子之类,那就是红白二事。吹唢呐的人,鼓着腮帮子,声音或激昂或低沉,能将一支乐曲完美地演绎,并将村庄的每一处寂静化为齑粉。而笛声无论吹奏什么都清脆悦耳,犹如某类神奇的鸟鸣。村庄做寿的人不多,但很看重婚礼。在二十世纪八十年代,有钱人家隆重操办婚礼,迎娶及送嫁都各有一支队伍,浩浩荡荡,像蚁队穿行于两村之间,有的富人会雇佣十几辆自行车,甚至还有摩托车、拖拉机之类的机动车(至于小轿车迎娶,在城里也是九十年代后的事了)。即使穷人家也严格执行那套迎娶仪式的繁文缛节,那支队伍是少不了的,有人挑着彩礼,乐手即在为首者旁边,尽情吹奏,兴高采烈。乐曲多是《凤求凰》《步步高》《喜鹊登枝》之类。乐声响起,队伍立马被一股喜庆的气氛所笼罩,脚步也轻快几分,邻近村庄的人都能听闻。所谓风光,就是要弄出些响动来,热热闹闹,惟恐天下人不知。

而白事之中,葬礼或做斋之类,唢呐手及笛手亦会受邀而至,唢呐低沉,笛声呜咽,一下子让哭丧者悲从中来,泪如雨下。在葬礼中,哭的人越多,哭声越响亮,就意味着别人越悲痛越怀念,表示愈深受亲朋乃至村人的爱戴。死者的尊严及威望建立于哭声之上。在比哭丧的声音及词汇上,男人总是略逊一筹。当然这不是说他们就缺少悲痛和眼泪,而是在这个有几分表演性质的场合上,女人具有天然的优势。此时此刻,死者若为老朽,其配偶及儿媳往往是这场哭丧中冠军的有力争夺者,与其说她们是为了死者而号啕,毋宁说她们是哭给生者看的。如果太马虎太沉寂了,她们会被人诟病对死者不敬或毫无悲痛,并使葬礼略显尴尬。

亲人尽管悲伤,却不及村中那几名“专业”哭丧婆,不仅哭声震天,还在哭腔中叙述死者生平的光辉事迹,或乐善好施,或济危扶困,或排忧解难。总之,芝麻绿豆大的事,说得光芒万丈,形象高大,抑扬顿挫,或长叹,或悲泣,或赞扬,或讲述,或评价,或抒情,或弹唱。高明的哭丧婆是口头文学的创作大师,声情并茂,富有感染力,她们不仅使死者家属颇有面子,而且充当了悲伤者的领头羊,起到了带动全场人士恸哭及缅怀死者的作用。死者的平生被介绍得完整、完美而感人至深,俨然是一篇活在嘴上的墓志铭。而哀乐始终贯穿着葬礼(送葬、入土诸环节)的全过程中,恰好为哭丧者提供了必要的催化和配乐。

我惘然不解,那些乐器除了上述带有公共性的场合或活动,平时束之高阁。大鼓及铜锣甚少动用,我可以理解,如果平时有人敲锣打鼓,恐怕被人说是神经病。打锣有通知人集会或开会之用,或捉小偷,或救火,那就不是乐器而是警钟了。然而,像二胡、箫笛之类的乐器,很少有人掌握。村中仅有的两三个唢呐及吹笛手,也从不在平时一显身手,仿佛身怀绝技者秘不示人。一旦出手,必是非常场合,不给钱是不会白白吹奏的。笛子且不说,唢呐在我看来,法器的成分大于乐器。唢呐声一响,不是红事就是白事,乐手仿佛被某种乡村禁忌所制约,从不在寻常场合或纯为娱乐而吹奏。这让我不解其如何练习技艺而不至于生疏,毕竟一年中难得动用几次。在一切乐器之中,笛子算是简单的了,也无太多禁忌,村中能掌握者仍寥寥无几。只能说村中诸人缺少音乐细胞及弹奏乐器的热情及兴趣。

我在石湾小学读五年级时,有个姓侯的同学是吹笛子的好手,会吹当时流行音乐的数十首曲子,诸如《顺流逆流》《每一步》《黄土高坡》等。从五年级到初中,他的笛子独奏始终是学校晚会的保留节目。学笛子不需要什么成本,连笛子都不用买。侯同学常带我到石湾河畔的竹林中,用小刀截取篁竹(一种粗细适中、中通外直而节少筒疏的竹子,是做笛子的绝好材料)一段,将两头的竹节削掉,在合适的位置细心地削出七个小孔,笛膜一时买不到,就用透明胶充当。一支笛子就制成了。在许多个红霞映照天边的黄昏,我跟侯同学在学校旁边的山坡上(有时坐在树杈上)学吹笛子。我曾立志成为音乐家,后来发现毫无天赋,甚至分不清音乐的基本节拍,遂退而求其次,至少掌握一种乐器。我庶几能用笛子吹完一支乐曲,譬如《万里长城永不倒》及《敢问路在何方》。那必须是我会唱的歌曲,至于新曲子,我尽管能吹那几个基本的音符,却因为分不清节拍、音高、音长、音域之类的常识,而无法吹出像样的旋律。

村子里也有很多篁竹,我学会了用小刀削制笛子,并在庭院多次操练。邻家有一个男子,曾参加过“对越自卫还击战”,据说精通吹笛子,我从未见过他吹奏。有一次,他见我在吹,断断续续,有气无力,一支歌曲吹得支离破碎。他站着看了我一会,并无讥诮之色,目光中泄露了奇异的光芒,仿佛于瞬间到了另一个世界,那个世界却对别人完全封闭。他走后,我怔怔地望着他的身影,忘记了吹奏。

那一阵,我下苦功学吹笛子,但最终在父亲的禁止下半途而废。我经常触犯了父亲隐秘古怪的禁忌而不自知。如果我去学吹唢呐之类,恐怕父亲更加抓狂。也许,他对乐器或音乐的仇恨跟那些乐声所代表的事情联系起来了。在他看来,乐手就是吹大吉的人(岭南乡间一种过年时上门吹曲子、说吉利话的乞丐),没有比乞丐更卑贱的职业了。年少时,父亲动不动就禁止我干这干那,包括一些无害的游戏。他禁止我看小人书《西游记》的理由,乃是书中有妖怪的影像。关于父与子的冲突与困扰,曾让我深切思考所谓中国式教育的原罪。建筑于儒家伦理基础上的家长制暴戾而独裁,可能是中国人缺少精神独立性的根源。家庭压迫对孩子成长造成的阴影使人扭曲而孤独。家庭暴力是社会悲剧的根源之一,孩子尚未长大,就已被这种暴力压抑及伤害。这是他们要上的第一课。

父亲敏感而多疑,他向来惊恐于风吹草动。他是一个怀疑论者。怀疑论者和有神论者,也许是同一回事,有同质而反向的偏执和狂热?怀疑论者萧沆在《解体概要》中说,“生命是未知数”,“信仰即放弃”,“真正的罪魁祸首是那些在宗教与政治上建立起了正统,区分开了信徒与异教徒的人”,这些观点惊世骇俗。他认为被奴役的根源在于对偶象和权威的崇拜。胡安·卡洛斯·奥内蒂在《请听清风倾诉》中说:“我是指所有有信仰的人,而不管他们信仰什么,指所有重复学来的思想或者依据继承来的思想讲话、思考和行动的人。有信仰的人比饥饿的野兽更危险。”他们在说什么?他们以锋刃般的话语指出盲从之危险,并指出独自追寻之必要吗?信仰不是交易,真理不可传授,没有一劳永逸的信仰,也没有放之四海而皆准的真理,思想教练和道德导师一样荒唐,一个人必须独自面对生活的全部问题及遭遇……以及上帝而不需要中介。我认为神、上帝、存在、大自然、最高意志、第一推动力(随便你怎么称呼)是最大的神秘,不可能被人类所彻底认识,哪怕人类以神的名义写下了多么浩瀚的典籍。愈是说得头头是道的学说、自成体系的东西,愈见其人为之狂妄及技穷。就像蚂蚁要认识人类,终究是不可能之事。我以为不自信或谦卑的人,乃头脑清醒之士,诗人如里尔克、哲人如维特根斯坦、科学家如爱因斯坦,我信任他们。苏格拉底说,我惟一知道的乃是无知。随着年岁增长及阅历积累,我想我越来越懂得这句话。我认同以赛亚·伯林式的自由选择及多元论,并欣赏歌德所言——不要指责我的信仰,我的信仰跟大多数人不同而我并不试图说出。

尽管长辈禁止孩子学玩乐器,在游戏世界却不会禁止。譬如唱歌(山歌)、唱童谣及用手吹“螺号”之类,极受孩子欢迎的游戏就大行其道。

比笛子更简单的乐器,可能是响螺、哨子及“菲”(菲类似于哨子,却多了竹木削制的菲心)了。“菲心”多用干枯嫩竹用小刀略为削制而成,有时也被应用到戏班的单簧管及双簧管中去。放在嘴里吹奏,可以发出悦耳之声,当然难以吹出成段的曲调。却是箫或唢呐的“菲嘴”,安装上去,会使音色更温润而完美。响螺则无须加工,螺肉被掏空后,遂成了嘹亮的乐器。这通常是卖猪肉者的信号,只要响螺一吹,全村人都知道卖肉的来了。这种单调的呜呜声,亦难称之为乐曲,但曾是沿海一带共产党游击队号手的工具。光用双手,亦可发出类似响螺的声音,这几乎是每一个放牛娃的拿手好戏。双手合拢如螺状,严丝合缝,不可漏气,两个大拇指之间拢成的气孔,就是这件“人工乐器”的孔眼。用力去吹,响亮如吹螺,高明者还能吹奏出简单的乐曲。最极端或牵强的乐器可能是放入口中吹奏的叶笛,但要求的技巧较高,我始终无力掌握。

在孩子们的游戏中,比用“竹菲”更省事的是拔“簕固”(粤语中,簕即刺,如簕杜鹃即有刺之野杜鹃之谓。簕固疑是野生菠萝,其叶及果实跟菠萝均相似十足,只是果实硬梆无肉,不可食用)叶芯,将软刺削掉,两瓣合起亦可发出清亮的乐声。而将簕固叶去刺,缭绕成喇叭状,是极受孩子欢迎的喇叭玩具,形神兼备,声音悦耳,而易吹奏。只是不耐长久,三五天即叶片枯萎。还有一种喇叭玩具是这样的,倘有用完的牙膏壳,将锡皮用剪刀沿着牙膏首端跟壳筒相连处剪掉,剩下一个较坚硬的、漏斗状的物件,将其倒置,插在自制的“簕固菲”上,就成了一支微型喇叭。牙膏壳越大,所获得的喇叭口就越大,就越显得逼真好玩。

村子里的人,爱哼唱几句戏文的人不少,毕竟音乐最能抒发人的感情。年轻人尤喜吹口哨,香港武打电视连续剧《再向虎山行》插曲有云:“留步,喂留步,前面嘅姐姐请稍稍留步——”是年轻男子最爱用口哨哼的一节曲调,对着村姑少妇,显得轻佻而不猥亵,毕竟只剩下曲调而没有露骨的挑逗了。但是,嘴巴与舌头要称之为乐器,似略显牵强。

灯盏

村庄的夜晚仿佛是从大地内部的隐秘角落(如密林、房舍之间)滋长的。当太阳西沉,夕阳仍通红如火球,天空上的云霞灿烂如烧红的金属,村庄逐渐陷入了灰暗之中。暮色越来越浓,天上的霞光已无力照入一座村庄层叠密实的屋舍间。夕阳像一个光芒四射但越来越暗的线轴,它往山坡下滚去,并一圈圈地收走了天地间的光线,村庄中此起彼伏的炊烟跟暮色融为一体。村庄终于步入了夜晚。天上明亮的星光,陆续亮起的灯盏,强调着这种浓郁得化不开的黑暗。白天存在的事物,在夜晚都隐匿、消失了。譬如远山、河流和田畴,连暗影也看不清。这一切就像变魔术,让人感到新奇和不安。看不见不等于它们不再存在,夜空中传来蝙蝠的吱叫声,猫头鹰的枭叫,还有躁动而兴奋的狗吠,昭示了它们以及某些神秘之物的存在,但你无法目睹。

我坐在院子里,光凭那熟悉的脚步声,就知道父亲已回到村口,但要等好几分钟,才能在灯盏的微光中看清他疲倦的面容。黑暗使那些无法发光的事物被遮蔽了,但同时使某些发光的东西彰显。只有夜晚才提醒我,太阳遮蔽的东西也许更多,譬如月亮、星星、灯盏和萤火虫。这些或近或远或大或小的发光体,它们像闪光的钉子,使黑布袋般的夜晚出现了漏洞。如果不是夜晚,我将无法看清一只萤火虫黯淡的蓝光。所有的灯盏都在模仿太阳。

月亮从山冈上升起,并将其柔和、沁凉的光亮照耀在夏日的庭院上。月亮以镰刀或圆瓮的不同形象释放着程度不同的光华。对于在夜晚略感恐惧的乡村孩子来说,月亮永远是最美的灯盏。它优美地高悬,月光像奶水一样乳白、滑溜,夹杂着晚风中吹来的花香水气。在古老的传说中,我仿佛看到了月亮中的庭院,院中树影婆娑的桂树,以及被斧头刃光反射的伐木者悲伤的额头。对于兔子,我总是无从猜想。我没有见过兔子(哪怕是兔子的画像或影像,也在入学后才见到)。月亮如一只白色的气球,飘过果林和低矮的围墙,释放着越来越深的寂静。月亮在发光,它不知道它的光来自何方。我惊诧于月光没有温度,但对其亮度略感不满。在最亮的时刻,我也能就着月光在板凳上做算术题,它的光仿佛是雾状的白纱,恰好可以做夜夫人的面纱,却无法将黑暗驱散。

星光更不必说了。夏日繁星满天。有几颗星又大又亮,像闪光的宝石,尖锐,坚硬,它们像一把闪光的图钉撒向了广阔而起伏的夜空。它们像野兽的瞳孔在闪烁。的确有不少白色或淡黄的星,像谁的眼睛在眨动,而我看不到那张脸(或是谁的脸)。

那个夜晚,父亲带我去农场看电影归来。我伏在父亲的背上,目光不可避免地被漫天闪耀的星光吸引过去。我仿佛听到了一片嘈杂的声响,浩荡,吵闹,仿佛是一条大河在天上流淌,并溅出了银色的浪花。仿佛群星在吵闹,在辩论、叫嚷乃至咆哮。我注视着漆黑夜空中无数闪光的圆点,我几乎被汇入了那汹涌的星光声浪之中。父亲踩在泥路及草根上的簌簌声,几乎被我忽略了。

暮色降临,村庄反倒变得喧嚣起来。农夫们纷纷从山野返回,牛赶回来,放牧的家禽,被从村巷及山坡上捉回来,狗兴奋地摇尾,吠叫。这种喧闹声将夜晚完全覆盖,好久才沉静下来。炉膛里火光明亮,映照出厨房里的东西、墙角上的小天井和水缸、灶头上的几只锑煲及铁锅,锑煲和铁锅里分别装着烹饪中的饭菜及热水。妹妹不断地往灶膛添加柴火。忙个不停的母亲,像一个陀螺在团团乱转。她在厨房和院子之间穿梭,准备着猪食、鸡食,还忙中偷闲,洗好了铁锅及青菜。一些飞蛾及昆虫因为火光的吸引,从四处扑来。有的蛾子和绿蝉,像一架小飞机莽撞地冲入厨房,撞到墙上。

在黑暗之中,那些发光的事物照亮了我的视野,尽管光亮如此微弱,我还是忽视了它们所照亮的是更大的黑暗这个事实。在乡村之夜,有什么比一盏灯给我带来更大的安宁?月亮太过高远。灯光给我的不仅是光亮,还有炉火般的温暖。一盏灯仿佛在黑暗中挖掘出了一个光亮的洞窟,它以微弱的光线顽强地守卫着脆弱而动荡的边界。我坐在那团光亮之中,感到黑暗看上去如铁板一样厚实。但也不是想像中的那么恐怖,只要点亮了那根细小的灯芯,就可以像变戏法一样将黑暗驱赶。

在乡间,最常用的照明工具是煤油灯。灯座由玻璃瓶子做成,如葫芦状,黄铜灯盏装着棉绳编成的灯芯,上面盖着薄脆的玻璃灯盏。

煤油灯的主要配件均可散买,我将母亲买回的灯盏及灯芯安装到空墨水瓶上去,我惊诧于其严丝合缝。村人称煤油为火水,故煤油灯又名火水灯。这两样相悖之物被扭合一处,并不显突兀,乃因水火相济。在我们看来,火苗乃由“水”所滋生。灯座是透明的,可以看到煤油不断耗损的过程及其余量。那些煤油看上去的确像水,它散发出一种难闻的味道,而火光就寄生于这些“水”之上,那条弯曲而垂落于煤油的小棉绳,源源不断地输送着煤油并保持火焰的持续。由于棉绳纤细,灯光并不明亮(也许是为了节省煤油的缘故)。这样纤巧的火苗迫使你安静下来,哪怕是稍重的呼吸都可能将其吹熄。“熄灭”是如此容易,庭院于瞬间沉入了完全的黑暗。而一根火柴就可以将其点燃。当火柴上的火焰嫁接到灯盏上去,我才松了一口气。

灯盏的熄灭,大多是由我们完成的。当我们完成了夜晚的事情,譬如吃饭、洗脚,父亲偶尔的劳作如编织竹器,母亲缝补旧衣……夜渐深,我们需要安寝了。灯光变得不再需要乃至多余。也是为了将煤油节省下来,留给下一个夜晚,我们凑近灯盏,鼓起腮帮子,用力吹气,那动作和神情都是粗暴的,有几分恶狠狠,务求一击必中。“熄灭”带来的黑暗类似于绝望。灯光是微弱的,我注意到它跟炉火有不同之处。炉火的强弱完全取决于我们每次传递的柴薪多寡,且带着浓烟,当然,风箱或火筒的作用亦不容忽视。我们催动着炉火并保持着其连续性。而灯盏则是独自燃烧,仿佛在黑暗中压抑着啜泣的妇人。炉火中响起噼啪声,仿佛木柴也被自己涌出的火焰所烧痛,并留下较大量的木炭及余烬。灯盏是宁静的,孤独的,它面对浩淼如时间本身的黑夜,因其纤弱光亮而倍加羞怯。我注意到灯绳也会耗损,并不可避免地化成灰烬。当灯光在变暗并跳动,眼看就要熄灭,母亲麻利地剪掉了灯芯的焦灰,火苗腾地蹿起来,恢复了光明。

一盏灯对孩子来说,犹如梦幻般的装置或玩具,或一个神话国度中的器具,而这个国度纯粹由这一片橘黄灯光所构筑。我在灯盏面前学会了遐想或沉思。我借助灯光看清了灯盏的内部结构及其如花朵的焰苗。这在它熄灭时看不到。灯光像某种奇异之物或类似于温暖、幸福的情绪充盈了房间,并溢出窗户而被黑夜所吸收,犹如墨汁在宣纸上缓慢渗透并凝固。正是因为灯盏,使我脑海中出现了白昼复活般的恍惚感,灯光改变了黑夜的颜色。我闭上眼睛,想象着另外的灯盏,在别的房间或院子里被点燃,那些灯盏和灯光都有某些相似乃至共同的东西,而在灯光周围的人们却干着不同的活计,或者发呆。在冲凉房(洗澡间)中,灯影、水汽弥漫中的妇人胴体仿佛也在发光。小学生在灯下做着练习。而在乡村,灯光作为一种照明工具,很少用来照耀报刊书籍之类的印刷品。沾满油迹及尘土的钞票是一个例外,农夫点数钞票的时刻美妙而稀少。

父亲经常等我们(主要是母亲)熟睡之后,偷偷起来点燃灯盏去翻看那些杂七杂八的书籍,内容主要是中医、术数、堪舆之类,偶尔也会看一看旧小说。每次都是灯光将其暴露了,母亲斥骂声将我们吵醒了。煤油是要用钱换取的,看书大可以借助日光而不必花钱,在夜晚点灯看,在母亲看来太奢侈而浪费。

油灯可能是最简易的灯盏。在重大节日如春节、年例之类必点油灯(有信仰虔诚者初一、十五亦点),一只小碟子,一摊花生油或菜籽油,一根灯芯草,摆放在神龛或案头上,灯草上的火焰细小而闪烁。这个习俗可能受到佛教的影响,庵堂庙宇就灯火长明。按佛教的说法,灯可破暗为明,在佛堂、佛塔、佛像、经卷前点灯,乃功德无量之事,于诸经记载甚多。村人在香火屋(即祠堂或大众屋厅)或家中点油灯,意在祭祀及缅怀先人,寓意先人处身其间的幽暗长夜有大光明。油灯发出的光太弱,不足以照亮别的事物。在这里,点油灯的象征意义大于实际,与其说为了照明,毋宁说是一种仪式。在此,“香灯”乃后代之代称,譬如香灯有继,固有薪火相传之意,亦谓后继有人。

由稻草编织成的“秆传火”,在黑暗中散发出稻草的味道和浓烟,让蚊子不敢靠近。它暗红的火头在明灭,偶尔一阵风吹,也会发出火光并于瞬间消失。因此,它带来的光亮大可忽略不计。煤油灯还有一个用途,就是将蚊帐内外的蚊子烧死,使人们得以安眠。

偶尔也点蜡烛,但乡间人买蜡烛照明成本太贵,不多见。孩子们将药丸子外的黄蜡盒用铁皮罐子煮熔了,夹着灯芯、倒入小竹管制作成小蜡烛。这与其说是照明的东西,毋宁说是玩具。这样的蜡烛来之不易,我们不会随便点燃,要留在节日方才动用,点燃了也不是为了照明,而是欣赏蜡烛的火苗,以及烛泪在消融和堆积。到了一九八五年,村庄终于拉上了电灯,煤油灯才逐渐退出家庭(因为经常停电或电压不够,电灯也不是每晚都能照亮)。电灯使黑夜亮如白昼,使黑夜的事物影影绰绰地露出了面目。电灯带来的实用性毋庸质疑,却削弱了灯盏给我带来的梦幻性及遐想。

火的光亮、热度和它的颜色,使其仿佛是白昼的缩影或模型,是黑夜开出的花朵。火是夜晚在那黑色大氅上烧出的孔洞。我曾经试图用两块坚硬的石头制造出火星,在暮色之中,孩子用石头猛力碰撞,火星只闪了一下就消失了,无法照亮任何事物,短暂到让人的目光难以捕捉。但我们仍然兴奋得欢叫起来。

乡村的火种主要是火柴。一面带着磷片的火柴盒,里面装着数十根小木棍缀着棒槌状磷球的东西。将火柴在盒上用力一擦,火苗腾地产生了,但瞬间就烧到了捏着火柴梗的手指,必须尽快将火柴投入炉膛或点燃灯芯。在发霉的天气,火柴因受潮而难以点燃,母亲将火柴及火柴盒放在嘴边哈气,以将潮汽驱赶,然后再擦。有时擦一根就着了,有时一口气擦光一盒火柴,仍未能擦出火来,母亲的脸色也跟着晦暗下来。

那种铁皮打火机是乡村的奢侈品,其顶端装着小砂轮和火石,用手扳动发出的火星,将煤油筒上的灯芯点燃。它就是一盏小煤油灯。拥有一个锃亮的打火机,是我的梦想,但打火机相当昂贵,也容易损坏。父亲宁愿使用廉价的火柴而不愿购买那种看起来更像是某类铁皮玩具的东西。

在寒冷凛冽的冬天,我们也会自制火炉取暖。如果能觅得城里人装饼干或月饼的铁罐子,只要在罐底钻几个孔眼,在上端穿一根铁线以作提手,就是一个很理想的火炉。往里面投放切碎的木头或竹片,火苗在飚出,而底部的炭块艳红如宝石。我提着火炉,踩着田野上枯干的草根,或走在寂静的村巷上,胸口暖洋洋的,一股巨大的幸福或陶醉笼罩着全身,像国王一样满足。是的,我就是这个火炉的小领地的君主。在火炉四周,围聚着一群脸蛋儿冻得通红而快活的孩子,他们将手凑近火炉,让火的温暖驱赶在空气中不断堆积的寒冷。