鲍贝:身边的传奇

○缪小艳

鲍贝:身边的传奇

○缪小艳

鲍贝的闺蜜缪小艳

缪小艳,金融系统宣传经理,金融理财师,曾从事信息科技、私人银行业务管理等工作。一九九四年入行,爱好诗歌、散文,其作品曾在《金融文化》《杭州日报》《南湖晚报》等报刊上发表。

如果我是个男人,我一定会爱上鲍贝,并设法娶她为伴。只因我是个女人,性取向也完全正常,追求鲍贝的事情就只当幻想一下罢了。

鲍贝是个豪爽又好客的女人,又拥有一座带花园的大房子,她不仅烧得一手好菜,又会拨弄几下古琴,兴致高涨时还会来几段即兴舞蹈。因此,朋友们去她家聚会喝茶或者玩烧烤喝酒便成了常事。那时的鲍贝在人群中谈笑自如,像一位法国式的从容优雅的沙龙女主人。她先生是个好脾气的男人,从不干涉和埋怨鲍贝带那么多朋友到家里喧闹。她先生和她是同学,只比她大两岁,却宠她爱她就像一位父亲在宝贝他聪明可爱的女儿,对她的娇惯和放纵几乎到了难以理喻的地步。无论在外面还是在家里,鲍贝从来都是自由的、随性的,她经常会干出些在常人看来无法无天和异想天开的事情。

鲍贝从不受制于别人。

也不知是从哪一年的哪一天开始的,鲍贝突然闭门谢客,再不邀请朋友们到家里聚会。有一次我问她原因,她淡然地说,是不想太闹了,想安静。

感觉得出来,鲍贝这几年一直在做着减法,狂减。她不仅不邀请朋友们到家里玩,也几乎不参加朋友们的聚会。她总是找各种借口推拒。她忽然觉得,交朋友尤其是交很多朋友是件很累人的事,人的一生中交三两个朋友说说话就足够了。

幸运的是,我成了她的好姐妹,将近二十年的交往让我们自然而然地变成了无话不说的好闺蜜。

从第一次遇见她至今,我从未改变过对她的喜欢与崇拜。是的,我用了“喜欢”和“崇拜”这两个词。既然能够成为好闺蜜,彼此喜欢是必须的,是友谊的前提和基础。可是对于鲍贝,我除了喜欢之外,更多的是崇拜,是发自内心的崇拜。在这里我要声明一点,我不是个追星族,也从不崇拜什么大明星或伟大人物,因为所有的明星和伟人都与我无关,与日常生活无关,我看不见他们,也够不着他们。除了屏幕上晃动的影像,他们的生活是不具体的,也不真实的,鬼知道褪去华服回到生活中的他们是什么样子。

鲍贝不同,她就在我身边,切切实实地存在于我所能看得见摸得着的日常生活里。我们随时可以见面,随时可以电话,随时可以知道她的行踪。她由无数传奇和故事堆积而成。她仿佛是虚构的,就像她写的小说那样。但我们知道,借助于小说的虚构性,人们往往更能够传递最本质最真实的心声。

鲍贝当然不是虚构的,她是一个切切实实生活着的女人,是一个优雅美丽的女人,是一个灵魂充满香气的女子,是一个天真烂漫的女孩。认识她这么久,她在我眼里是一成不变的,却又是多变的。不变的是她几十年如一日始终坚持着的美丽与真实。变来变去的是她外在的形象和她完全跨界的职业。

她是理工大学的硕士生,从事建筑行业,是一位工程预决算造价师,却在工作了十余年之后,突然转行,其实也不是转行,只是她觉得腻了,不想干了,便辞职退岗,闲居在家。辞职那年她还不到三十岁,或者刚满三十,我已记不太清楚了。既然闲居,便有大把的时间用来挥霍,她几乎是从三十岁开始的,便过起了云游四海随处行走的潇洒日子,她先生和家人都无法阻止她。

如果没有记错的话,应该是在她辞职后的第二年,或者第三年,她突然便出版了一本新书。那是她的第一本书。没有人知道她是从什么时候开始写下那些文字的。从建筑界到文学界,从一个每天跟阿拉伯数字打交道的造价师到女作家,她居然于不动声色中,随随便便就完成了这个跨界。用她自己的话来说,她之所以写这本书,是为她的“游手好闲”和“不务正业”找一个貌似正当的理由。

果然,她的先生和家里人都为她的“跨界转型”作出了最大让步,再也没有人指责她的任性所为,也没有人再劝她回到原来的岗位上去。就这样,她轻轻松松地在三十岁之前便为自己办理了退休。

可是,谁又会想到鲍贝在游山玩水挥洒光阴之余,竟然写下一本又一本新书,出版的散文集和小说出现于全国各大书店,有的书还一版再版。大量的粉丝读着她写下的传奇故事,而我却把她视为传奇本身。

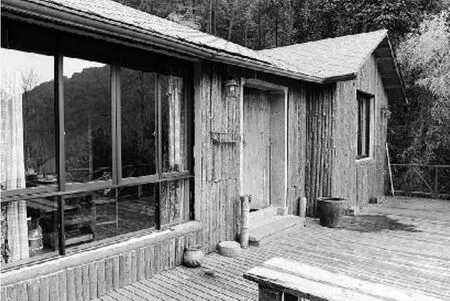

鲍贝在杭州郊外搭建了一座听雨喝茶的小木屋

她游走于山水之间,与各色人群往来交集,却始终保持着她与众不同的漠然气质。她与任何人的交往都不亢不卑、热情却又节制。

我酷爱她的穿衣风格。她拒绝跟风。她是独特的,醒目的,完全地独树一帜。她的风格也并不是固定不变的,牛仔裤T恤、旗袍、长裙、布衣、宽松的、紧身的、男式的、女式的,她都穿,但一旦穿她身上,经她的巧手随便一搭一配,上身的效果和感觉就是与别人不一样。鲍贝的厉害之处还在于,她不仅能够把旗袍和裙子穿出性感和韵致来,也能把普通的T恤和牛仔裤穿出万种风情。这可能跟她傲人的身材和另类的气息不无关系,她于人前一站,从她身上自然流露出来的那种气息,完全能够魅惑人心,你说她那是仙气也好,妖气也罢,总之,她是出色的,令人动心的,她不仅让男人们想去靠近和深爱,连我们女人也都想去靠近她,想去深爱她。

最近几年她尤其喜欢穿棉麻布衣和布裙,棉麻温和柔软的质地,让她获得了一种更为自由自在的洒脱,少了一些咄咄逼人的性感,增添了几分清雅和随性。令人叹服的是,她似乎可以驾驭所有的颜色,任何艳丽鲜亮的撞色,在她身上都能相互协调和统一。相信这种搭配的能力和自信,一定出自她多年来的修炼和内在的素养。绝不是好看的衣裳让她变得妖娆动人,而是她的气息和魔鬼般的身材,赋予了衣裳别样的灵魂和迷人的气息。

穿衣打扮对女人来说是一门很深的学问,也很能说明一个女人内在的修为和涵养,但凭这点毕竟不足以证明鲍贝的传奇性。鲍贝的传奇在于她超强的行动力和实践能力。前面提到她在三十岁时突然决定辞职那件事,足以证明她对腻烦了的生活说改变就去改变的决心和勇气,当然具备这种勇气是要靠能力的。鲍贝是个有着极强的生活能力和智慧的女人。

鲍贝其实不姓鲍,她原是叶姓的血脉,她爷爷生前是大富大贵的地主,娶了个大家闺秀为妻,生了六个儿子,其中一个便是鲍贝的父亲。上世纪中叶,家道败落的爷爷将他其中一个儿子(也就是鲍贝的父亲)送给了一位姓鲍的朋友,他自己忍受不了被批斗的屈辱,丢下一大家子上吊自杀。那时鲍贝的父亲已在象山半岛的一座村庄里安家落户,改姓为鲍,后来娶妻生子,生下鲍贝和弟弟。

鲍贝小时候最大的梦想就是逃离家乡。主要原因有两个,一是穷困,二是她的父母都有狂躁焦虑的性格,终日吵闹不休,她在家里无法获取温暖和快乐。对于她父母,鲍贝虽有怨恨,但更多的是宽容和理解。她说她父母的坏脾气多半是由于那时的生活穷困所造成的。

传奇发生了。鲍贝二十四岁那年,邂逅了一个男人,姓叶,对她百般宠爱和娇惯。在一次闲谈中,聊到各自的家世,没想到那个男人竟是她一脉相承的哥哥,她伯父的儿子。可想而知,当时的场景一定纷乱如麻。因为鲍贝的一段邂逅,让她父亲和失散将近五十年的叶家兄弟们终于团聚在了一起。那个亲人相认的场景,多年后的鲍贝偶尔跟我们描述起来的时候,却显得轻描淡写。她说,突然看到那么多长得跟她父亲相像的脸,在她面前晃来晃去,他们的身上和她流着同样的血,他们是她的亲人,却一个个如此陌生,说着不同口音和方言,那种感觉好恍惚。对于她那个哥哥,后来再也没听鲍贝提起过。鲍贝其实很少谈及她的家事和私生活。仿佛她是个完全没有私生活和没有家事的人。姐妹们聚在一起夸夸其谈的时候,鲍贝大多数扮演的角色就是那个聆听者。我最喜欢的事就是与她交谈,当你说了一大堆烦心话之后,她总会在节骨眼上轻轻松松地那么点上一句,使你茅塞顿开。我相信她是那种有着佛性的人,她身上有光。

也就在那年,鲍贝到杭州谋生,并果断地将她弟弟也带到了杭州。一个人出来闯荡是一份冒险,带着弟弟一起闯荡,更是冒险。然而,她对她父母保证她一定能将弟弟照顾好,直至他出人头地的一天。这样的担保在当时无疑是荒唐而不可信的。但鲍贝做到了。她照顾和支持弟弟,十年如一日。那时她说得最多的一句话便是:穷人家的孩子早当家,我们要吃得苦中苦,方为人上人。当年的鲍贝在一家建筑公司上班,并没那么富裕,但为了支持她弟弟,她说哪怕把自己卖了她都愿意。没有比她更迫切盼弟弟成功的姐姐了。好在她弟弟争气,就如鲤鱼跃龙门,从一个穷人家的孩子翻身变成一个成功的建筑巨商。而鲍贝把这份功劳推给了她先生和弟弟自己,她认为弟弟的成功和她先生的支持是分不开的,更要紧的是,她看出她弟弟身上拥有着一种与生俱来的管理才能。如今的她再也不管家中事,也不过问他先生和弟弟的事业,一个人过起了闲云野鹤的日子。

鲍贝有个漂亮的女儿,比鲍贝高出一头,从小到大,好像从来不用她照管,小时候由她妈妈管,大了往学校一扔,顶多休息日接回家住两晚。完全属于放养型的。女儿也不怎么腻她,见了面两个人却亲热地聊个没完,有时候和她们母女呆一起,听她俩聊天的内容和说话方式,那感觉完全不像是母女,更像是无话不说的亲姐妹和忘年交。

鲍贝还有一句挂在嘴边的话是:“天塌不下来。”她认为凡事只要认定了就去做好了。万一失败,那就去面对,反正天不会塌。有一回女儿在学校闯了祸,打电话告诉她,她也这么对女儿说:“没事宝贝,天不会塌下来,有妈妈在呢!”

问题是,很多在我们看来比天塌下来还可怕的事情,在鲍贝眼里却云淡风清。就说最近一件事吧。鲍贝喜欢西藏,经常一个人跑过去玩。三年前,她异想天开地跟一个藏族朋友合作,要把拉萨最中心一座自唐朝留下来的老王宫租下来做文化大院。我们都认为她头脑发热昏了头了,在远天远地的拉萨做投资风险不可估量,万一出了什么事,没有人能帮得了她。但鲍贝死活坚持,她要为了梦想赌一把。她跟她弟弟先借了五百万。在商界已身经百战的弟弟明知道姐姐此举过于冒险,太不切合实际,但,为了圆他姐姐的一个梦想,二话不说还是把钱汇了过去。当然,结局是她弟弟早就预料到的,钱一汇过去,那边的事儿便黄了。

接下来的两年多时间,鲍贝走上了一条艰难重重的讨债之路,一个人在拉萨和杭州两地飞来飞去,从搜寻证据到告上法庭,她没让家里人陪她去过拉萨一次。她说,这是她闯下来的祸,就得自己去面对。

鲍贝不是一个容易受骗的人。而这一次,她却被朋友狠狠骗了一把。用她自己的话说,是被自己的梦想给骗了。万一钱追不回来,就当为梦想买了单。但无论如何,这个单买得过于惨重。姐妹们怕她憋着,轮番约她出来吃饭喝茶散心,她每次都谈笑风生,对官司一事只字不提。我虽然没有经历过官司,但太清楚一个弱女子面对官司带来的一轮又一轮的身体和精神的双重折磨。她让我们心疼不已。终于有一次,某个姐妹对她说,亲爱的,你哭出来吧,别憋在心里假装坚强了。说着,自己便哭了起来。鲍贝反过来劝她,有什么好哭的,哭解决不了问题啊,再说,钱乃身外之物,所有发生的一切都是命中注定的。

鲍贝仿佛还真是认命的。在这三年里,她除了进藏搜集证据打官司以外,照样把日子过得风生水起,旅行,养花,陪女儿,写书,和姐妹们偶尔喝茶,还跑到北京鲁迅文学院去读了半年书……她所经历的人性的丑陋和阴暗面太多太多,但她仍然保持着最灿烂的笑容,完全抵达了“笑看人生,淡然处之”的境界。

娇柔的她却开着彪悍的牧马人

当我们都认定她已完全没可能把钱追回来的时候,她却突然告诉我们,事情已圆满解决了。她奇迹般地把没可能变成了可能。她把钱还给了她弟弟,重又回到她轻松自在的日子里。其实她弟弟根本不需要她还这笔钱。她说,我要这么多钱干什么。后来她弟弟送了她一辆保时捷跑车,她又拒绝了。她说,我要开这么好的车干什么。

因此,鲍贝在好多人看来,是有那么一点“傻”的,她毫无功利心,也从不为明天着想。她说,只要把每一个今天过好了,就把一辈子过好了,想那么多干什么。

鲍贝到底想干什么,我想她心里一定是清楚的。在鲍贝的生命中,从未停止过旅行。开始是地理上的旅行,后来是在阅读写作中的旅行。行走、阅读、写作,她把它们结合得天衣无缝。

我永远都不知道明天的鲍贝会出现在哪儿。经常会发生这样的事情,明明今天还在一起喝茶聊天,问她最近会去哪儿,她说还没定。但第二天打她电话,却被告知她已经在地球的另一边了。当所有的人都在谈论来一场说走就走的旅行的时候,鲍贝早就已经在身体力行了。

鲍贝在一场又一场的旅行中获取着不可估量的能量。她在旅行中寻找着另外一个自己。她这么认为,在她的身体里,藏着一个谁也不认识的人。她要把那个人找出来。

鲍贝的旅行绝非游山玩水和享受美景,而是一场又一场生命的冒险和对苦难的体认。很多时候她真是在拿自己的生命开玩笑。

当我们还在筹划着今生今世怎样才能够去一趟西藏,鲍贝几乎已经把自己变成了一个藏族女人,每次看她在朋友圈发那些穿着藏装在藏地随处乱跑的照片,我就会怀疑,她的前世是否就是一个藏族人,不然,她怎么会对西藏那块土地如此迷恋?她几乎把西藏的每个角落都走遍了。

前年秋天,她又闷声不响地跑去西藏转山,据说那座叫冈仁波齐的神山海拔将近七千米,鲍贝在那座雪山上徒步了两天两夜,吃自带的干粮,喝矿泉水。平常人只要在四千米以上的高原就会缺氧、呼吸困难。而鲍贝却在海拔高达五、六千米严重缺氧的雪山上,硬是坚持走完两天两夜的转山路。看上去那么柔弱的一个女子,到底是什么力量在支撑着她自虐般的旅行?

她在最冷的冬天去北极村,到北极森林里去徒步,只为体验一份极寒中的极寒;又在炙热的炎夏跑到新疆火焰山上,去感受赤脚在沙地上走过的那份灼烫感。她去草原,去沙漠,去空旷无人的边境,一个人住帐篷,钻睡袋,与狼共舞,与野狗漫步。她去尼泊尔,去不丹,去越南,去柬埔寨,去印度,去迪拜,去非洲,去欧洲大地……太多太多的冒险经历无法一一赘述。

冒险归来,在某个突然而至的时刻,鲍贝的脑洞又开出一朵奇异之花,她居然在杭州郊外的山上为自己造了一栋小木屋,把一块山地变成木屋的过程,前后大概一年左右,她从未跟我们提起,等木屋造好布置成一个像模像样的茶室,她才带我们几个姐妹上山喝茶。原来,她造这座木屋,仅仅只为自己偶尔上山来喝个茶发个呆而已。这在我们看来,完全不符合常理。在她心里一定是有个梦的,她把梦筑在了这个远离尘世的深林里。

我们在谈论鲍贝的时候,总会在最后补上一句:她就是生活中的传奇。也有人这么说鲍贝:她是个有病的人,需要用不断的行走和奇思异想来治愈她。

鲍贝有什么病,病从何来,也只有天知道了。而鲍贝却对此一笑了之,经常对我们甩过来一句:好好活着就是了,想那么多干什么。