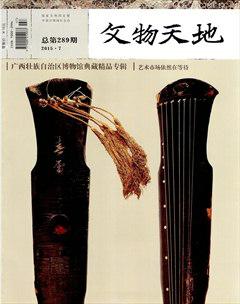

传承历史文脉 典藏民族记忆

吴伟峰

广西壮族自治区博物馆(以下简称广西博物馆)是省级综合性历史、艺术类博物馆,也是广西目前唯一的国家一级博物馆,其前身是1934年创立的广西省立博物馆,是新中国成立前创建的少数博物馆之一。现有藏品7万件(套),以其区域和民族特色,在我国博物馆中独树一帜。

风雨兼程,沉淀广西历史

上世纪30年代,时任中华民国广西省政府委员兼教育厅厅长的李任仁先生为繁荣广西文化教育事业,保护和弘扬民族文化,避免文物散失,向省政府提议在省会南宁市筹建广西省立博物馆,以便“广集物品,博采珍奇,荟萃一堂,以资国民观赏”。1934年7月1日,广西省立博物馆正式成立。当时已初具规模,有固定的馆合,文物藏品达2万多件,还有大量的石刻拓片和各种新旧图书资料,并举办过各种展览。

抗日战争爆发后,广西省立博物馆几度搬迁,处于风雨飘摇、举步维艰之中,文物损失严重,馆名也多次更改。1937年3月,广西省政府将广西省立博物馆改名为广西省立南宁博物馆,1944年4月1日又改组为广西省立科学馆,1946年博物馆从科学馆分离出来。

新中国成立之初,人民政府即将重建博物馆提上议事日程,1956年2月,坐落于南宁市人民公园内的博物馆办公楼竣工,同时成立广西省博物馆筹备处。8月,广西省博物馆筹备处改名为广西省博物馆,并推出“广西自然标本和出十文物”展,观者云集。1958年3月,广西壮族自治区成立,广西省博物馆遂改成现名。

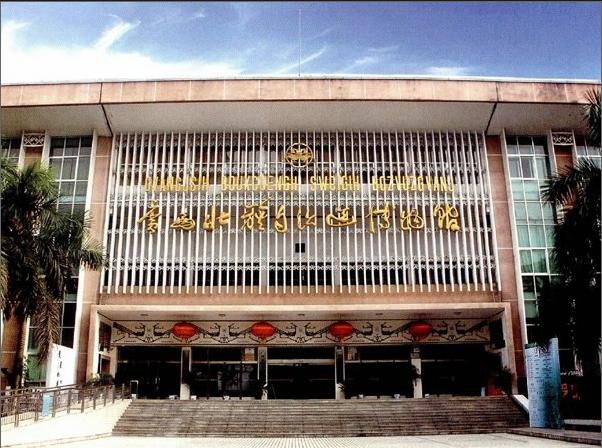

“文化大革命”期间,广西博物馆工作遭受严重破坏干扰,大部分业务工作被迫停止,文物遭到严重损毁。1977年,为迎接自治区成立20周年,区人民政府拨出专款在南宁市民族广场新建博物馆大楼。1978年12月,博物馆陈列大楼竣工落成,一直使用至今。

广西博物馆为自治区文博事业的发展做出了重要贡献。1988年,内设机构自然部从广西博物馆剥离,成立广西自然博物馆。2006年,广西博物馆将几千件馆藏民族文物移交给新成立的广西民族博物馆。2012年10月,内设机构广西文物保护与考古研究所从广西博物馆剥离,成为独立单位。广西博物馆在不断瘦身的过程中,进一步明确自身定位,着眼广西历史,集中收藏广西历史文物、近现代文物和当代文物,在文物收藏保护、陈列展览、宣传教育、学术研究、人才培养、考古调查与发掘等方面一F功夫,取得了显著成绩。

夯实基础,传承区域文明

为建立和完善藏品体系,建馆伊始,广西博物馆就不断加大考古发掘工作,考古文物成为藏品持续增长的重要来源。同时,社会人士的无私捐赠,以及公安部门破案后移交的文物也成为本馆藏品的重要组成部分。博物馆还持续向社会征集文物。为加大文物征集力度,新世纪开始,组建了“文物征集工作组”,健全规章制度,加大资金投入,在重点征集与广西有关历史文物、近现代(革命)文物和当代文物的同时,注重对东南亚国家文物的征集。

在文物管理方面,文物保存环境和庋藏设施设备口趋规范化和科学化。文物修复成果尤其突出,通过以老带新的师徒传承制,逐步培养出一批具有精湛技艺和丰富经验的文物修复专家,在新材料的尝试应用和技术的推陈出新方而达到全国先进水平,在青铜器、陶瓷器、书画等文物修复方面享誉全国。2008年获得可移动文物修复单位一级资质;2011年被评为自治区级古籍修复中心;2014年获得文物保护设计与修复资质;2015年获批成立区域文物保存环境监测中心。

2008年,广西博物馆共完成近6000件珍贵文物调查及数据库管理系统建设,初步实现馆藏珍贵文物的数字化建设。目前,馆藏文物清理登记正在按照第一次全国可移动文物普查的要求抓紧进行。藏品信息网络化建设不断健全和完善,网站、微博和数字博物馆等新媒体技术的应用,让文物减品资源共享逐步成为现实。

在文物研究方面,重点开展铜鼓、花山岩画、古代玻璃、织锦、陶瓷器、玉器、书画研究等。其中,铜鼓研究是广西博物馆学术研究的一大特色。从上世纪60年代初至今,广西博物馆的铜鼓研究踵事增华,馆内诸多研究人员在铜鼓研究领域深耕多年,出版了《铜鼓史话》《铜鼓艺术研究》《广西铜鼓图录》《河池铜鼓》《越南铜鼓》等多部著作,并数次获得国际性大奖,且论文、课题成果丰硕,成为中国古代铜鼓研究的重要阵地。此外,结合馆藏文物开展科学研究,编辑出版了《广西壮族自治区博物馆占陶瓷精粹》<中国西南地区历代石刻汇编》《广两出土文物》《广西文物珍品》《广西铜镜》等学术专著。与此同时,培养了多名省级文物鉴定专家,鉴定范同包括青铜、陶瓷、书画、玉石、杂项和近现代(革命)文物等。

进入新世纪以来,广西博物馆学术研究稳步推进,获得多项国家级及自治区级社科基金项目。对外交流合作进展良好,藏品收藏与保护硕果累累,考古发掘成果显著,社教活动丰富多彩。《中国壮锦与东南亚相关织锦的综合研究>等多个课题获国家社科基金项目立项;2006年起,广西博物馆和广西师范大学联合建立“考古学与博物馆学”专业硕士研究生联合培养基地;2011年12月,广西博物馆与广西民族博物馆等四家单位联合申报的“广两文化及自然遗产保护与利用”第四批自治区级人才小高地获得批准,并于2014年获“优秀自治区人才小高地”荣誉称号;2013年,广西博物馆成为“广西文化遗产研究、保护与利用”自治区特聘专家岗联合载体单位之一。同时,广西博物馆不断探索产学研合作模式,先后与广西民族大学、广西师范大学、广西艺术学院、广西纺织工业学校等多所院校开展共建合作。

与时俱进,讲好广西故事

广西博物馆是展示和传承八桂历史文明、弘扬优秀传统文化的艺术殿堂,已构建了基本陈列、特别展览、合作展览、输出展览和引进展览交相辉映的陈列展览体系,且不断探索改革、推陈出新。

即使在动荡辗转的艰难岁月,广西博物馆也想方设法筹集经费举办文物巡回展,为宣传动员民众爱国卫国做出积极贡献。1978年陈列大楼建成之前,广西博物馆立足于馆藏的自然、民族、历史文物资源,在馆内外举办了“广西自然标本和出土文物展览”“广西民族文物展览”“广西历史文物展览”“广西近百年革命文物展”“广西古代铜鼓展”等十几个大巾型展览,向大众生动展示厂一西地域特征、民族特色、历史特点。朱德委员长、贺龙元帅,越南胡志明主席等许多中外领导人先后莅临参观,展览成为了解广西历史文化的重要窗口。

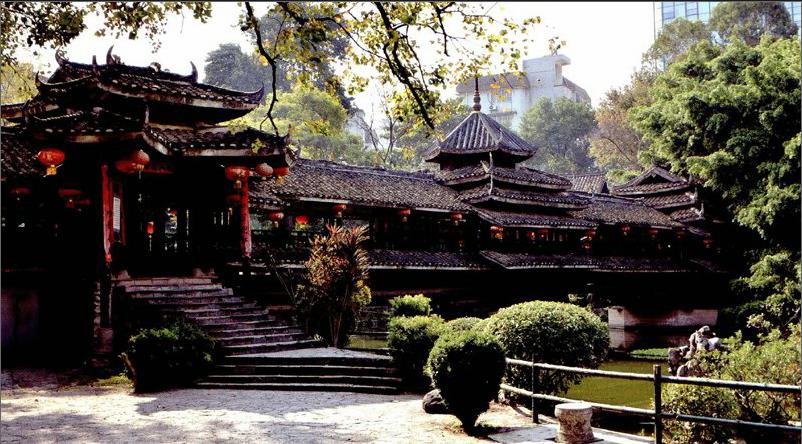

1978年,广西博物馆陈列大楼竣工落成,拥有四个大型陈列展厅,开放布置了“广西历史文物陈列”“广西革命文物陈列”“太平天国在广西历史文物陈列”和“广西古代铜鼓”四个基本陈列。1988年,建成作为民族民俗展览向室外延伸和扩展的民族文物苑,开创了“民族传统建筑+民族风情表演+自然景观”的展示方式,对区内外的民族文化展示有很好的启示作用。

进入新世纪,随着观众数量的增多以及观众结构、需求、审美情趣和鉴赏水平的变化,陈列展览更加丰富,更具特色。

2010年,基本陈列“瓯骆遗粹——广西百越文化文物陈列”开展,通过展示富有浓郁地方特色的百色手斧、大石铲、印纹陶器、大铜马、铜鼓等珍贵文物,配以花山壁画、灵渠等重要文化遗址的模型和大型复原场景,突出广西历史文化的特点,彰显广西古代劳动人民的勤劳勇敢与聪明才智,用实物讲好广西故事。

2011年,基本陈列“瓷美如花——馆藏瓷器精品展”对外开放,展出瓷器年代远至战国,近及清代,梳理了广西瓷器发展脉络,突出广西瓷器历史发展特点,展览坚持“以文物说话”的同时,深入挖掘文物背后的故事,通过合理使用声光电及多媒体技术,让观众体验到瓷器之美,感受中华文化之精深。2014年5月,展览荣获“第十一届(2013年度)全国博物馆十大陈列展览精品”优胜奖。

2013年,基本陈列“丹青桂韵”开展。这个广西韵味的系列书画展,根据馆藏书画特色,策划不同的主题,组成不同的专题展览。同时,与本土美术单位合作,根据主题需要和艺术风格的匹配,举办“与大师同行——馆藏历代名家作品与当代名家作品联展”,以此来鼓励当代著名书画家参展并捐赠作品,以弘扬、传承艺术之美和文化之魂,是一个与时俱进不断创新讲好广西故事的展览尝试。

秉承“内外结合、动静相宜、有声有色、有滋有味”的理念,除办好室内展览,通过物质文化遗产来讲好广西故事之外,广西博物馆还充分利用室外的民族文物苑,举办非物质文化遗产展示活动,通过“品味广西”系列的八桂油茶香、三月三歌会、少儿民族服饰大赛等活动,给观众带来视觉、味觉、听觉的民族文化盛宴,全方位地体验广西故事。

广西博物馆还通过“走出去”“请进来”和联合办展等方式,举办了多个临时展览。让广西故事走出广西、跨出国门。“瓯骆遗粹——广西百越文化文物精品展”“瓯骆风八桂情——广西民族历史文化文物展”“丝路帆远——海上丝绸之路文物精品九省(市、区)联展”等临时展览,为宣传广西民族历史文化发挥了重要作用,丰富了博物馆的展陈内容,提高了馆藏文物利用率。尤值一提的是,2007年3月至5月在越南国家历史博物馆举办的“中国广西文物精品展”,是广西博物馆有史以来首次在东南亚地区举办的文物展览,也是越南国家历史博物馆第一次举办来自中国的文物展览,宣传了广西悠久的历史文化,促进了中越文化交流。2014年11月,广西博物馆承办了在马来西亚吉隆坡开展的“美丽中国 美丽广西——庆祝中马建交40周年广西民族文化展”。近年来,广西博物馆充分利用广西作为中国一东盟合作桥头堡的地域优势,在展览、科研等方面进一步加深了与东盟各国国家博物馆的交流与合作。以人为本,提升服务质量

广西博物馆近年来不断探索多元化宣传教育模式,开展了一系列独具亮点的社会教育活动,充分发挥博物馆的公共文化服务作用。紧紧围绕“以人为本”中心思想,通过免费讲解、主题导览等形式,使展览不断贴近实际、贴近生活、贴近群众。在馆外,文物宣传小分队开展流动展览进社区、进校园、进军营等活动,与社会各界广泛开展文化共建,设立文化服务点,让更多的公众了解广西历史文化,使博物馆融入到广大公众的日常生活中。

为了吸引更多的未成年人走进博物馆,广西博物馆以爱国主义教育为主线,把社会教育开展得有声有色。通过举办通俗易懂的专题讲座,制作符合孩子特点的教育宣传折页,开展了具有特色的教育互动活动,如“中华传统节日主题活动”中的特色手工活动、“暑期欢乐营”中的博物馆文化体验课堂等。不完全统计,广西博物馆每年开展公众活动400余次。

广西博物馆的活动形式也在不断推陈出新,提升品质。2014年新春,“汉服体验秀”活动被中央电视台《新闻联播》节目报道;“古风国韵音乐会”、传统手工艺课堂等活动,也在观众中引起巨大共鸣,反响热烈。

广西博物馆还注重为特殊群体组织专题活动,通过爱心展览、爱心课堂、爱心图书角、爱心体验以及爱心帮扶等形式,积极关爱孤儿、清洁工、留守儿童、聋哑儿童、贫困学生、农民工子女等。此外,还积极创新志愿服务的工作机制,扩大志愿者队伍规模,拓展志愿服务领域,志愿者工作蓬勃发展。

为扩大宣传力度,延伸为民服务功能,广西博物馆不断尝试,将新媒体技术运用到宣传推广上。建立新浪、腾迅、人民网三个官方微博;开通广西博物馆官方微信平台;采用网络直播的形式,对现场活动进行了实时报道;联合“新浪广西”在微博上开展微直播和微访谈,在官方微博上对活动进行直播报道;针对大型展览,开发各种APP应用程序等。

通过不懈努力,广西博物馆人性化、个性化的服务,使得博物馆文化在公众面前变得越来越触手可及。丰富多彩的社会教育活动,使博物馆“活”了起来,让更多的人走进博物馆并爱上博物馆。

创新理念,助推文化建设

为有效服务国家“一带一路”战略的实施和中南西南战略支点的打造,加快广西文化大发展大繁荣和民族文化强区建设,提升广西对外开放和现代公共服务水平,广西博物馆近几年重点筹备改扩建项目。

改扩建后的广西博物馆将继续集收藏、保护、研究、展示、教育于一体,依托中国 东盟自由贸易区的中心区位优势,着力打造成为国际文化交流平台,国家重要文化阵地,广西首府文化建筑的新地标,南宁特色文化旅游的新景点。场馆建设依然沿用“馆苑结合”“动静相辅”的模式,馆内可游可居、可玩可歇、可吃可购、可交流可学习,成为更好地服务社会、服务大众的公共文化服务中心。