馆藏瓯骆精品文物

韦江

瓯骆是西瓯、骆越的简称,是战国至汉代百越族群中活跃在岭南的两大部族。从历史文献记载的情况看,西瓯主要分布在今广西西江中游及灵渠以南的桂江流域,骆越则主要聚居于今广西左右江流域、云南省东部、贵州省西南部,以及越南红河三角洲地区。秦统一岭南后,西瓯、骆越聚居的广西地区隶aa属桂林郡和象郡。秦末汉初,又一度纳入南海郡尉赵佗所建的南越国,公元前lIl年汉武帝灭南越,并在该地重设九郡,瓯骆地区属于当时的苍梧、郁林、合浦、交趾、九真郡。

瓯骆故地既是中国南疆东西部地区的结合部,又是内陆与沿海地区的过渡地带,自古以来就是少数民族聚居的地区,古代文化有其自身特殊的历史渊源。战国至汉代,壮族先民——百越族群中的西瓯和骆越就在这里劳作牛息,开疆拓土,在吸纳周边地区先进文化的基础上,创造了独具特色的文化,遗留了宝贵的文化财富。

广西壮族自治区博物馆自成立之初,就致力于本土文化遗产的征集、收藏、保护、研究和展示,如今,作为综合性历史艺术类省级博物馆,收藏了大量与瓯骆历史文化相关的实物,其中不乏精品。

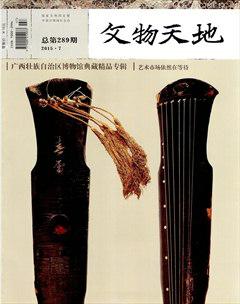

瓯骆历史渊源深远,文化积淀深厚。八十万年前的百色手斧(图一)就是瓯骆故地上最早的人类杰作,长21.3、宽15.2、厚6.7厘米,它是造型优雅对称的多功能工具,体现了制作者较高的智力水平,代表当时比较先进的石器文化。1993年百色百谷遗址出土的这件手斧,沿着长条形砾石的两侧在一端交互打出舌形刃,另一端保留砾石面,便于把握。

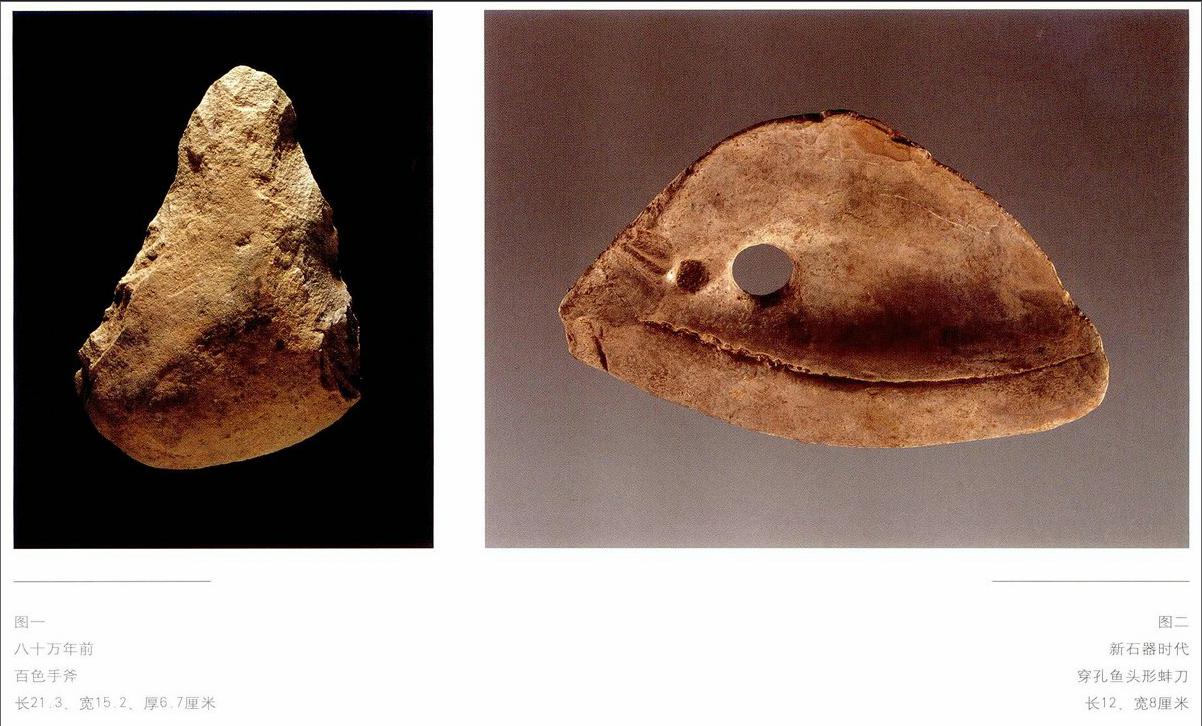

新石器时代的河旁贝丘遗址见证了瓯骆先民的筚路蓝缕。1973年出土于南宁市豹子头遗址的鱼头形蚌刀(图二),长12、宽8厘米,巧妙利用食弃的蚌壳的自然形状,在一头敲出嘴唇,凿洞成眼,蚌口为刃,制成鱼头形刀。鱼头形蚌刀既是他们的生产工具,也是采集捕捞生活的写照,还载负他们“年年有余”的愿望。

新石器时代末期,在左右江交汇的三角区域3000多平方公里的范围内,出现了一个以大石铲为主要特征的考古学文化,被学界称为“桂南大石铲”,独具特色的桂南大石铲的发展繁荣,使瓯骆故地呈现了文明的曙光。1979年采集于隆安县大龙潭遗址的一件大石铲,长66.7、宽27.2、厚1.9厘米,细砂岩,通体磨光,小短柄,对称双斜肩,两袖口切出三个大锯齿,微束腰,圆弧刃。整件器物菱角分明,刚柔相济,动感十足。

夏商时期,青铜文明传人瓯骆故地。西周春秋,瓯骆先民掌握青铜铸造技术,因地制宜使用石范铸造青铜器。1986年武呜马头元龙坡墓地出土的一套石范和铸器,别具特色,石范系红砂岩制成,合范正面凿刻圆形器模型和椭圆形浇铸口,圆形器一面弧突,中心凸起一个尖圆钮,钮周由弦纹、栉纹、云雷纹组成晕圈,另一面伸出一扁长鹰嘴钩状舌(图三)。这种器物有何用途,至今未明。

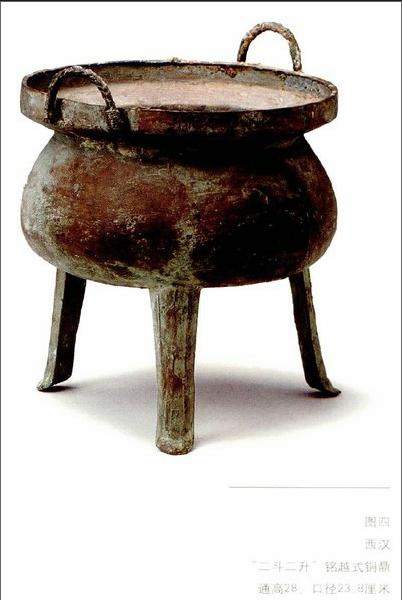

经过长期的交流、交锋、交融,瓯骆族群兼收并蓄了中原、楚、滇等文化因子,在战国至两汉时期,创造了极富特色的文化。馆藏的越式铜鼎、铜桶、铜仓、铜鼓、羊角钮铜钟以及陶桶、陶匏壶、陶簋、陶五联罐等是其典型代表。

“钟鸣鼎食”是一种生活,更是一种身份、地位体现,是中华文化的重要表征,在瓯骆社会中,鼎也是一种尊贵的生活用具,盘口、三足纤细外撇、附耳高出口沿的造型是其典型的特征,整器显得比较飘逸,而不是那么稳重,礼器的功能很是淡化,这也许跟瓯骆人视铜鼓为重器有关。1976年贵县(今贵港市)罗泊湾1号西汉墓出土了四件铜鼎,其中两件就是越式鼎。这件“二斗二升”铭越式铜鼎(图四),通高28、口径23.8厘米,底部有烟炱,是炊器。盘口,绞索形耳,束颈,扁腹,平底,三足细长外撇,足外侧起棱。口沿外侧刻“二斗二升”四字,应是指此鼎的容量。其实测容量为4200毫升,折合每“升”相当于今190.91毫升。

瓯骆贵族以鼎煮肉,用桶装酒。1976年贵县(今贵港市)罗泊湾l号西汉墓出土的大小成列的四件铜桶,带有木盖,这件“布”铭铜桶(图五),高27.1、口径26.2、底径22.6厘米,圆筒形,上大下小,平口,平底,内凹成圈足。上部刻饰栉纹及勾连雷纹带,中部为勾连雷纹带,下部是栉纹带。腹上部一侧刻有一“布”字,当是布山的省文。布山是南越国郁林郡郡府所在地,即今广西贵港市。桶耳下方刻有“十三斤”三字,应是此桶自身的重量。其实测重3405克。

除了铜桶,瓯骆人还大量使用陶桶,其中1971年合浦县望牛岭1号西汉墓出土的“九真府”铭陶提筒是其典型代表。提筒器身呈圆筒形(图六),通高32、口径21厘米。子口合盖,盖上置双片钮,器身两侧有耳。盖而饰四周弦纹及锥刺纹,腹部饰两周凹弦纹。平底,内凹圈足,足间有对称的穿孔。器内壁有朱书隶体“九真府”三字。汉代九真郡在今越南清化省。墓主可能是曾任九真郡的郡守或其亲属。

桶除了装洒,也用于存贮粮食等其他物资。瓯骆人存贮人批量粮食的器具是粮仓。在西汉晚期至东汉的墓葬中,常用粮仓模型随葬。1971年合浦县望牛岭l号西汉墓出土的悬山顶千栏式铜仓(图七),通高37.3.长79.3.宽42.7厘米。平面呈长方形,位于一个平台之上。下设八根柱子,将整座建筑顶离地面,是南方典型的干栏式建筑。悬山顶,中间有瓦脊,瓦脊前后各铸有对称的十二行瓦垄,均作瓦板状,瓦片铸刻清晰。屋檐伸出前壁10厘米,伸出后壁4.5厘米。房屋前面正中设有双扇门,均有门环,可以闭合启动,并设有门槛。门前有走廊,围杆为二横一竖式。屋外四壁均有“十”字阴纹装饰。

无酒不成宴,无肉不成席。瓯骆人好酒之俗应是北方文化南传之后形成的。他们发明的盛酒器,除桶外,匏壶也是很有特色。1955年贵县(今贵港市)火车站47号东汉墓出土的陶匏壶(图八),口径2.5、通高23厘米,葫芦形,小口,圆腹,喇叭状高圈足。肩附对称双耳。肩部、腹部饰凹弦纹和篦纹,足部有对称穿孔,通体施釉。

瓯骆人对生活品味的追求,在一些特别的器物中也能略窥一二。如盛饭的陶簋和装调味品的五联陶罐。1954年贵县(今贵港市)新村22号东汉墓出土的刻花镂孔陶簋(图九),通高22、口径30、底径15厘米。隆盖,太口,高领器唇,浅圆腹,高圈足。盖面正中有活环钮,盖面刻划羽状纹,器唇镂小圆孔两行,孑L间刻划双线菱形纹,上腹部刻划双线菱形纹。该器的特点是器唇为高领,领上有排列整齐的镂孔,这种造型便于散热。

1954年贵县(今贵港市)火车站6号墓出土的东汉天鸡钮五联陶罐(图十),高7.5、口径4.5厘米。五个罐体连成一体,四大一小,四大罐组成两排,中间架住一小罐,每罐均有盖,盖钮作风鸟形,平底。各种调味品分开盛放不串味又便于取用。

瓯骆人的信仰和精神生活,在铜鼓和羊角钮铜钟铸造使用中有很好的反映。这两种器物最早由滇人发明创造,传人瓯骆地域后,得到了发扬光太,特别是铜鼓,瓯骆人倾注了大量财智和心血,把它打造成礼器、重器、神器。他们制造的冷水冲、灵山、北流型铜鼓,把铜鼓文化带到了顶峰,并对后世产生深远的影响。

1976年贵县(今贵港市)罗?白湾l号西汉墓出土了两面石塞山型铜鼓,这面翔鹭纹铜鼓,无论造型还是画面都精美绝伦,既充满着生活的情趣,又透露出神秘感。鼓面中心为太阳纹,十二芒,芒外七晕圈,主晕为衔鱼翔鹭纹,其余饰栉纹、勾连雷纹和锯齿纹。鼓身九晕圈,饰锯齿纹、圆圈纹、羽人划船纹和羽人舞蹈纹。鼓胸为六组羽人划船纹,每船六人,其中三船的划船者皆戴羽冠,另三船各有一裸体人,船头下方有衔鱼站立的鹭鸶或花身水鸟,水中有游鱼。鼓腰饰八组羽人舞蹈纹,每组二至三人,头戴羽饰,下身系展开的羽裙,两臂外展,双腿叉开作舞蹈状。舞人上空有衔鱼的翔鹭。足部一侧卧刻篆文“百廿斤”。铜鼓实测重30750克(图十一、图十二)。

1976年贵县(今贵港市)罗泊湾1号西汉墓出土的人面纹羊角钮铜钟(图十三),通高19、横径4、纵径8.1、底宽14厘米,是一种打击乐器。钟呈半截橄榄形,上小下大,顶有羊角形钮,上端开长方形孔。身部正面铸人面纹,眼、鼻、口隐约可见。羊角钮钟流行于战国晚期至西汉,已知最早的羊角钮钟出土于云南楚雄万家坝的春秋晚期墓,但以岭南发现最多,在广西花山崖画上也有此型钟的图像。瓯骆地区应是这类钟的主要产地。

——广西第二轮市县志全面完成审验任务