新疆草原生态保护补助奖励效果初步评价及问题解析——以温泉县、拜城县为例

齐米克,孙 强,闫 凯(新疆维吾尔自治区草原总站,新疆 乌鲁木齐 830049)

新疆草原生态保护补助奖励效果初步评价及问题解析——以温泉县、拜城县为例

齐米克,孙强,闫凯

(新疆维吾尔自治区草原总站,新疆乌鲁木齐830049)

摘要:通过对全疆2个县市4个乡镇8个村80户牧民的入户访谈,及与各级畜牧、草原主管部门的座谈交流,从草原生态、畜牧业生产、农牧民生产生活方式转变等几个方面对草原生态保护补助奖励机制的政策效果进行科学评估,梳理奖补政策落实中取得的经验和存在的问题,并提出进一步完善该政策的建议。

关键词:草原;生态补助奖励;效果;评价

10.16863/j.cnki.1003-6377.2016.01.015

2010年,国务院第128次常务会议决定,从2011年起在内蒙古、新疆等8个主要牧区省份全面实施草原生态保护补助奖励机制政策。项目实施5年来,新疆草原生态保护补助奖励机制实施草原禁牧面积0.1亿hm2,草畜平衡面积0.359亿hm2,涉及全疆14个地(州、市)近百个县市区28万户农牧民,累计落实资金近100亿元,是成立新中国以来国家在草原生态方面投入最大、覆盖面最广、惠及牧民最多的一项大政策,在进一步提升草原生态保护建设的能力和水平,尽快扭转草原持续退化的被动局面,促进草原畜牧业转型升级、实现草原可持续利用和牧区可持续发展等方面发挥了积极的重要作用。

1 草原生态保护补助奖励机制政策效果

1.1对草原生态环境的影响

1.1.1牧草长势明显好转

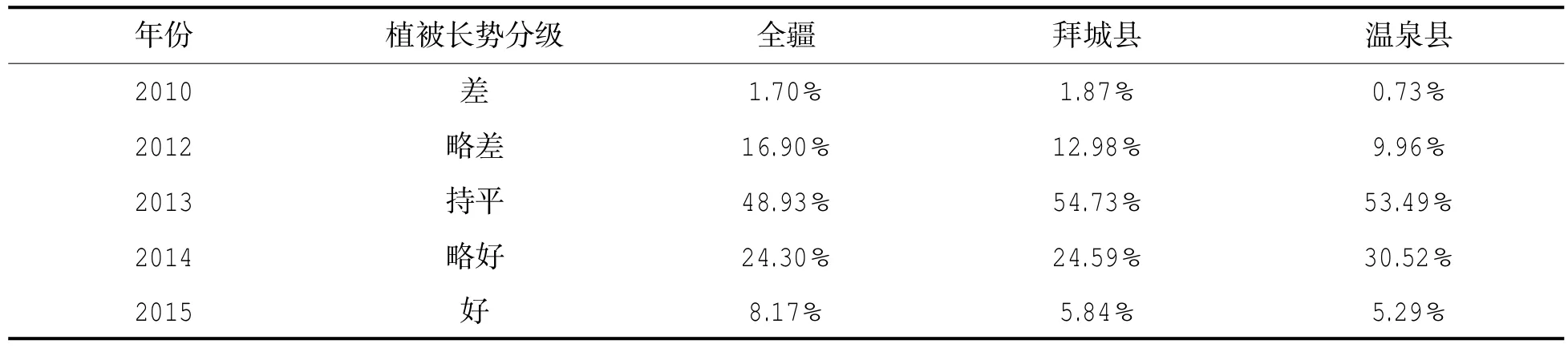

依据卫星遥感影像数据,拜城县和温泉县天然草原高峰期地面监测数据和气象数据,利用归一化植被指数(NDVI)重分类差值方法,对实施奖补后2015年与实施奖补前2010年牧草高峰期平均植被长势情况进行了综合对比分析(见表1),结果表明:拜城县与温泉县实施奖补后天然草原牧草平均长势整体明显好于奖补前同期。

表1 拜城县、温泉县2010~2015年牧草高峰期(7月)植被长势对比

1.1.2天然草原生产力变化

根据自2010年全面开始的牧草生长高峰期地面监测数据,结合遥感影像、气象等相关数据资料,通过3S技术、计算机技术进行综合分析,结果表明:2015年较2010年,温泉县天然草原(牧草高峰期)平均鲜草产量增加了19.2%;其中,禁牧区鲜草平均产量增加了24.1%,草畜平衡区鲜草平均产量增加了14.5%;拜城县天然草原(牧草高峰期)平均鲜草产量增加了14.7%,其中,禁牧区鲜草平均产量增加了19.6%,草畜平衡区鲜草平均产量增加了11.8%(见表2)。

表2 项目县天然草原草产量变化

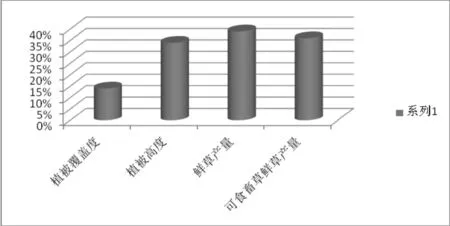

温泉县赛里木湖水源涵养区禁牧4年来,植被恢复明显。据2015年7月的监测数据显示,与草畜平衡区相比,禁牧区草原植被盖度平均提高14%,高度平均提高32%,鲜草量平均提高39%,可食畜草鲜草量平均提高36%(见图1)。

图1 2015年温泉县赛里木湖水源涵养区生态指标提高情况

1.2对草原畜牧业产业发展的影响

1.2.1牧区及畜牧业发展政策逐步完善

围绕草原生态保护补助奖励机制的建立落实,结合“游牧民定居”、“退牧还草”、“肉牛肉羊产业发展”等草原生态保护建设工程和产业发展项目,以“禁牧不禁养、减畜不减肉、牧民不减收”为目标,新疆自治区及各地州、县党委、政府相继出台了有关牧民定居、草畜联营合作社、饲草料地管理等一系列的惠牧惠草政策,并通过整合项目,明确资金,加大牧民后续产业扶持力度,引导和鼓励牧民向其它产业转移,促进草原畜牧业向规模化养殖、集约化经营、标准化生产转变。如温泉县出台了《温泉县牧民定居人工饲草料地管理办法》、《温泉县金融支持规模养殖业和农区育肥业发展实施方案》等,拜城县出台了《拜城县畜牧业发展推进年实施意见》等配套方案、办法。这些惠牧惠草政策的出台和落实,进一步完善了牧区和畜牧业产业发展政策,为草原生态保护补助奖励机制的建立落实,起到了积极的促进和推动作用。

1.2.2草原畜牧业生产经营方式初步改变

从本次调研的2个县来看,随着禁牧和草畜平衡制度的逐步落实,在限制了单位面积放牧规模的同时,也对代牧、农区牲畜放牧等现象进行了限制,一方面无畜户、少畜户不再从事放牧生产,将自己的草场和牲畜以租赁、入股等形式进行流转,自己则从事饲草料种植、牲畜育肥或务工等;另一方面养殖大户、草畜联营合作社通过流转,不断整合扩大牲畜、草场规模,规模化、集约化、标准化生产有了基础保障,饲草种植与加工储运,牲畜育肥、牲畜销售等专业化分工也日趋明显,草原畜牧业生产经营方式初步改变。

以温泉县为例:配合草原补奖政策,温泉县积极争取实施中央现代农业、草原畜牧业转型示范工程、发改委标准化规模化养殖小区(场)建设等项目工程,充分利用牧民定居点设施齐全、草料地配套的优势,已聚集形成草原畜牧业转型示范基地4个,建成肉羊肉牛规模化养殖场31个,对于转变畜牧业生产方式,加快传统草原畜牧业转型升级起到了积极的促进作用。

同时,草原生态保护补助奖励机制的建立落实,进一步促进了牧区放牧方式的转变,温泉县冷季放牧时间从过去的4~5个月,减少到2014年冬季的2~3个月;拜城县充分利用农区丰富的秸秆资源,牧区牧民自发到农区租赁农茬地进行放牧,冷季天然草原放牧牲畜数量减少了近50%,极大的缓解了天然草原放牧压力。

1.2.3畜群畜种结构趋于合理,当年羔羊出栏比例稳步提高

4年来,围绕草原生态保护补助奖励机制的建立落实,和“禁牧不禁养、减畜不减肉、牧民不减收”的工作目标,各地陆续加大了“大畜换小畜、良畜换土畜”的政策引导力度,大力推广品种改良、冬羔生产、多胎羊高效繁育、青黄贮饲料制作、科学饲养管理等技术,整体的畜群畜种结构日趋合理,畜群周转速度加快,使牲畜一季出栏变为四季出栏,有效提高了牲畜单产和效益。

以温泉县为例,2014年温泉县草食家畜存栏34.29万头只,较2010年增加了0.22万头只,增长了0.6%,但2014年草食家畜产肉量达到了4 694 t,较2010年的4 257 t,增加了10%,充分体现了生产方式改变、牲畜良种化提高的政策效果。

同时,当年羔羊的出栏率也大幅提高,2014年温泉县当年羔羊除留作后备母畜外,已基本实现了6个月出栏。拜城县充分利用当地农区丰富的农副秸秆资源,实行“母畜上山,羔羊育肥”,减轻了天然草原放牧压力。

1.2.4人工种草面积逐年扩大

随着草原生态奖补政策的落实,各地州、县普遍加大了对人工种草的扶持力度,在国家奖补政策中牧草良种补贴的基础上,各地也相继出台了种草补助标准,在一定程度了促进了农牧民发展饲草料种植的主动参与意识,农牧区人工种草面积逐年扩大,为禁牧和草畜平衡奠定了良好的物质基础。

从调研的结果来看,温泉县人工种草主要以粮饲兼用玉米、苜蓿、苏丹草为主,2014年温泉县粮饲兼用玉米面积达到0.43万hm2,苜蓿保留面积突破0.2万hm2,分别较2010年增加了近0.27万hm2和0.1万hm2。拜城县以苜蓿、草木樨、饲用甜菜为主,2014年小麦套种草木樨面积达到1万hm2,饲用甜菜面积达到了0.13万hm2。

1.3对牧区牧民生产生活的影响

草原生态保护补助奖励机制政策在牧区的逐步深入落实,牧区广大牧民无论是对奖补政策的认知程度、对草原生态保护的主动参与意识都得到了很大提高,牧区生产生活方式发生积极改变,生产生活水平不断提高。

1.3.1牧民对草原补奖政策认知程度较高

通过样本牧户对草原补奖政策的认知度调查,可以看出:

(1)70%的走访牧户明确知道草原补奖政策包括几项内容,95%的牧户对于补奖资金的发放形式表示满意和基本满意。

(2)75%的牧户对补奖政策的实施是满意的,20%的牧户基本满意,只有5%的牧户不满意。不满意的牧民大多为贫困户或刚分家的小户,生产资料短缺、补奖资金较少。

(3)牧民认为补奖机制政策的实施有利于政府和草原的恢复。70%的牧民认为补奖机制政策的实施对政府有利,90%的牧民认为对草原有利,65%的牧民认为对牧民有利。

(4)75%的牧民对于补奖政策对于减少放牧、禁牧给予补贴奖励表示满意;30%的牧户对于补助奖励标准表示满意,但希望能增加一些;55%的牧民对于补奖政策和补贴标准表示基本满意;5%的牧户对补奖政策不满意,主要是刚分家的牧户和没有草场的牧户;15%的牧户认为补助标准比较低。

1.3.2牧民技能培训力度加强,就业渠道逐渐拓宽

在典型牧户调查中发现,伴随着草原补奖机制政策的落实和自治区对牧民技能培训的加强,青壮年牧民中有75%的愿意外出务工,不再愿意从事畜牧业,尤其是传统的四季游牧畜牧业,倾向于转向其他行业。选择放弃传统畜牧业的主要原因是认为务工收入比放牧牲畜收入高,以及冷季放牧生活条件比较辛苦。

牧区的劳动力转移主要是有草无畜户和有草少畜户,大多数牧民选择在本乡或本村打零工,并且这部分劳动力中有部分人还在从事牲畜养殖,并在本地兼职打零工。随着草原旅游业的发展,牧家乐、民族刺绣、特色餐饮等形式的民族传统特色烹饪、手工艺品制作、畜产品加工等二三产业在牧区得到了长足发展。

如温泉县安格里格乡确肯布拉格牧业队定居点加孜依娜刺绣社组织村里哈萨克族妇女40多人从事民族手工刺绣,在村委会文化室还设置了民族服饰、工艺品展台,供客商和游客参观订购,最高时平均每人每月靠刺绣能收入2 000多元。

从拜城县和温泉县的对比分析来看,因县域及周边社会经济发展的不同,也有着一定的区别,拜城县作为国家西气东输的起点和自治自治区重要的煤炭、天然气资源大县,依托二三产业带动,剩余劳动力就业渠道多,牧民对于传统草原畜牧业的依靠较低。而温泉县作为传统的草原牧区,二三产业相对滞后,草原畜牧业依然是家庭收入的主要来源。

1.3.3牧民对草地保护的意识增强

根据对牧民入户调查的资料分析,100%的牧户认为草地退化,并且有75%的牧户认为是自家部分草场严重退化。有70%的牧户认为补奖政策实施以来,草原比2010年好了,25%的认为差不多,只有5%的认为比以前差了。经询问当地乡村干部和技术人员,认为差了的原因由于2014年的持续干旱造成草场质量下降。

关于草地退化的主要原因,有35%牧民认为是由于超载过牧;40%牧民认为是对草场维护不够重视所致;25%牧民认为是滥开滥垦、挖矿、占地等所致。大多数牧户(80%)表示会控制牲畜养殖头数;只有少部分牧户(15%)表示仍然会增加养殖头数。大多数牧户(85%)认为,牲畜养殖数量越多,家庭收入就越高。

有90%的牧民认识到有必要性对草地进行维护;其中25%的牧户对草地进行过有意识的维护,如温泉县安格里格乡的一户牧民将自己的夏季放牧场分为两片,每年只利用其中一片,进行年度间的分区禁牧。

对草场维护采取的措施中,较多牧户(80%的牧户)希望通过围栏(主要集中在打草场上),靠草地地力自然恢复;有60%牧户的牧户愿意采取适度放牧以恢复草地植被。但只有25%的牧民愿意投入资金对天然草场进行维护,其主要原因是资金缺乏(70%牧户)。

有70%的牧户牲畜数量没有减少,25%的牧户牲畜略有减少,5%的牧户牲畜数量有所增加。50%的牲畜常年四季游牧,40%的牲畜只在暖季进行放牧,还有10%的牧户只在夏季进行放牧。

1.3.3牧民居住等生活条件得到改善,奖补成为收入主要来源之一

随着草原生态补奖政策的落实,和“游牧民定居”、“退牧还草”工程的实施,牧区牧民的生产生活条件得到了极大改善,本次调研的2个县80户牧民100%已不同程度“定居”,住房面积在(60~120)m2之间,并配套有人均(0.33~0.67)hm2的饲草料地,但多是定人不定畜,100%的牲畜暖季在天然草原放牧。拜城县有40%、温泉县有60%的牲畜常年在天然草原四季轮牧。

新疆在2010年奖补政策出台之前就已经建立了比较完善草畜平衡监管制度,奖补政策的落实和奖补资金的发放,尤其是草畜平衡奖励资金的发放,对于牧区牧民来说是“迟到”的奖励。调研的80户牧民,户均奖补收入1.05万元,占牧民户均收入的16.7%,其中:拜城县40户牧民户均1.25万元,占18.4%;温泉县40户牧民户均0.78万元,占15.2%;奖补资金已成为牧民收入的主要来源之一。

草原补奖资金主要是通过“一卡通”的形式进行发放,关于发放草原补奖资金的目的,45%的牧民认为是为了减少放牧,55%的牧民认为是用来补贴牲畜饲草料费的;在草原补奖资金的利用方面,55%的牧民选择改善生活质量,90%的牧民选择用在饲草料购置、改善生产条件和其它方面,还有10%的牧民将补奖资金用在畜牧业以外的其它方面。

1.3.4对牧民收入支出的影响

从调研的80户牧民情况来看,90%的牧民认为生活质量得到了明显的提高,10%的牧民认为与原来生活质量差不多;95%的牧民认为家庭收入增加了,5%的牧民认为家庭收入与原来差不多。

100%的牧民认为支出增加了,增加的原因主要是由于价格上涨,生活成本增加很大。但对于生产成本,有80%的牧民认为是禁牧草畜平衡政策实施以后,饲草料成本增加较大,20%的牧民认为没有增加。饲草料成本增加的原因主要有2个,一是禁牧后需要采购更多的饲草料或租用农茬地;二是饲草料价格上涨幅度较大。其中有15%的牧民认为奖补资金可以平衡饲草料增加的成本,85%的牧民认为随着饲草料价格的上涨,奖补资金不足以弥补。

由于本次调研只是一个时间节点的数据,缺乏基准年(2010年)和连续多年的时间数据,加之牧民本身对自身收入支出明细比较模糊,难以获取准确有效的数据,因此在本次调研分析报告中,我们仅对牧民自我认识进行说明。

2 草原生态保护补助奖励机制落实中存在的问题

2.1补奖标准偏低

2.1.1禁牧补助偏低,不足以弥补禁牧之后舍饲圈养的饲养成本

依据调查县禁牧面积、放牧时间和草畜平衡的理论载畜量,以及舍饲圈养的直接饲草成本测算,温泉县禁牧草场主要为春秋季放牧场,每羊单位理论需草地面积1.33 hm2,按照现行的每亩补助5.5元计算,每羊单位补助110元,而140 d的舍饲,按每天1.8 kg饲草、90%的利用率计算,需草280 kg,对照目前市场上秸秆、苜蓿的价格,每公斤饲草按0.8元计算,需要饲草费用224元,缺114元,折合到每亩补助应达到11.2元,这还不算增加的人工、棚圈等生产性支出。拜城县的夏季放牧场放牧时间为90 d,每羊单位需草面积为0.23 hm2,同理测算,每亩补助应该为40元,才能平衡。

2.1.2饲草料价格上涨,造成禁牧后生产成本增加,禁牧补助和生产资料综合补贴不能满足实际需要

在调查中,牧民普遍反映,2014年麦茬地的放牧承包价格达到了30元/亩,较2010年提高了20元,玉米秸秆的价格也从2010年的0.1~0.2元,上涨到了0.5~0.6元。加之2014年牲畜价格基本回落到2010年的水平,饲草料价格的上涨给禁牧减畜增加了难度。

2.1.3牧草良种补贴在种草成本中占比小,作用轻

现有良种补贴10元/亩的标准,仅相当于市场上进口苜蓿种子60元/kg的16%,按每亩1.2 kg种子计算,仅相当于每亩种子成本的14%,在整个牧草种植成本中的占比不足3%,难以调动牧区牧民发展人工种草的积极性。加之牧区牧民所有的饲草料地多为三、四类地,土地贫瘠,水利基础设施不完善,牧民的种植和管理水平较农民有一定差距,牧草产量普遍较低,牧民种草的热情和积极性不高。

2.2草场确权承包不完善,牧户档案信息管理有缺陷

调研中发现,当前牧民草原使用证上的草原面积是根据1984年草地资源普查数据确定的,草原使用证在1989年发放。后期,国家和新疆自治区在2004年进行了第二轮承包确权工作,而此工作并未对草地资源进行测量、数据也并未更新,而是继续根据1989年发的草原使用证上的数据重新誊抄完成;并且各地(州、县)分配草原的标准不统一;根据2006年有关部门的测量统计,草原实际承包面积与划分面积不符。目前全区草场已大部分承包到户,但草场四至界限还需通过GPS打点进一步核实完善,草场流转程序也需进一步规范,电子化管理工作还需进一步加强。同时由于草场继承、牧户分户等原因,导致部分县牧户档案信息不完整,直接影响了补奖资金的发放。

2.3管护资金和设施不足,草原管护队伍不稳定

草原管护员队伍的初步建立,对进一步强化草原管护工作发挥了重要作用。各地在财力紧张的情况下,克服困难,建立了一定规模的管护站和管护队伍,但目前草原管护员队伍建设仍存在一些亟待解决的问题。一是一些地方草原管护员队伍建设进展缓慢,其草原管护职责暂由乡镇畜牧部门工作人员、村级防疫员、牧业大户来担当;二是草原管护员补贴标准偏低或部分地方无力持续解决补贴资金问题,使得现有部分管护员丧失了管护积极性和主动性;同时管护人员数量少,管护员人均管护达到数十万亩之多,加上交通工具、管护设备等装备缺乏,很难进行有效管控。三是部分地方对草原管护员的培训、管理滞后,草原管护员对草原的管护作用尚未充分发挥。

2.4牧民诉求增加

草原补奖资金发放所依据的草原面积标准和静态牧户数是由国家和全疆统筹,固定不变的;加之历史上核定牧民草原面积、牧户数量等工作的不到位,无法均衡到草原生产力,达到“因地、因人而异”,因此,政策的实施,在所难免增加了一些牧民的诉求。此外,因奖补资金的发放是以1989年的草原承包证为依据,当时承包证上的一个牧户多个成员,现在大多已成为各自独立的牧户,家庭成员之间因奖补资金分配形成的矛盾也时有发生。

3 建 议

3.1提高禁牧补贴标准

以不同区域的禁牧草原面积、理论载畜能力、放牧时间、饲草料价格为依据,测算禁牧后的饲草料成本增加值,确定草原禁牧补助标准。测算公式:禁牧补助(元/亩)=(放牧时间*日食量*饲草价格)/利用率/禁牧草原理论承载力(亩/羊单位)。以拜城县为例,禁牧区主要为春秋季放牧场,放牧时间150 d,每羊单位需10亩草地,利用率按90%,日食量按1.8 kg,饲草价格按0.8元,按照公式测算:禁牧补助=150 d*1.8 kg*0.8元/90% /10亩=24元。以温泉为例,则是11.2元。新疆总体同比测算,应该达到每亩15~20元的补助标准为宜。

3.2将牧草良种补贴调整为牧草种植补贴

由于生产资料和人工费较大幅度的上涨,目前人工种草补贴10元/亩的标准,对发展人工种草作用不大。建议把良种补贴调整为牧草种植补贴,按照新疆目前苜蓿种植平均每亩400元左右的成本估算,建议种植补贴标准定为每亩100元,并按照上一年的人工种草上报面积,经核查后实行动态补助机制。

3.3完善草原补奖机制的管理措施

根据调研组与地州、县、乡镇及村各级管理机构的座谈交流,基层管理人员普遍反映随着草原生态补奖政策的落实,需要进一步完善草原可持续利用的管理措施,主要包括两个方面,一是在国家对禁牧草原实行补助的基础上,将禁牧草原的使用权、承包经营权收回到县乡人民政府或草原行政主管部门,待禁牧期满后,在对草原进行充分评估的前提下,进行重新发包,对天然草原放牧实行准入制,并要求承包经营者缴纳一定的草原管护保证金;二是国家在补奖政策工作经费中设立草原管护专项经费,通过对第一轮政策实施中全疆及调研县各管护站燃油、机械交通、人员工资等管护费用调查统计,平均每个管护站(点)年管护资金约30万元,折合到每亩的管护成本为1元/亩。

3.4开展第二次草原资源详查,保障基准科学

草原生态补奖机制政策的实施,是在草原确权的基础上来完成。目前,全疆的草原确权工作相对比较滞后,草原界限不清是导致政策有效实施的主要原因。建议国家在第二轮草原补奖政策实施前,通过1年的时间,全面启动并完成天然草原资源详查,同时完成草原确权工作。这项工作的实施将会投入大量的人力和物力,因此,建议国家应对此项工作的实施提供资金保障,保证此项工作的顺利实施。

3.5尽快建立完善草原生态奖补政策效果评价技术体系

根据草原生态保护补助奖励机制各类型指标信息,参照相关国家标准和行业标准,根据不同的评价需求,遴选具有系统性、代表性、科学性、客观性的评价指标,建立完善的奖补政策效果技术评价体系,开展以牧户为单位的农牧民经济生活水平评价,以单位草原(乡、村或季节放牧场)为单位的草原生态环境评价,以乡村为基本单位的畜牧业经济发展转型变化评价,才能全面、准确、科学评估草原生态保护补助奖励机制对于草原生态、畜牧业发展转型、牧区牧民生产生活的影响,明确草原生态奖补政策实施的有点和不足,进而为草原管理者和各级政府提供客观、真实的建议和决策依据,确保草原生态保护补助奖励机制的长期持续实施。

参考文献:

[1]刘爱军.内蒙古草原生态保护补助奖励效应及其问题解析[J].草原与草业,2014,(2):4-8.

[2]王学恭,白洁,赵世明.草地生态补偿标准的空间尺度效应研究—以草原生态保护补助奖励机制为例[J].资源开发与市场,2012,28(12):1093-1097.

[3]新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所.新疆维吾尔自治区实施草原生态保护补助奖励机制政策中期效益评估报告[R].草原保护与治理高峰论坛,2013-8-19.

[4]农业部草原监理中心.我国草原管护员已逾6万人[J].中国畜牧兽医报,2012,(12).

[5]王国英,岳鸿钧.实现双赢:补奖新政让草原增绿牧民增收[N].内蒙古日报(汉),2013-09-29.

[6]尚陵彬.我区启动草原生态保护补奖机制[N].宁夏日报,2011-09-16.

Preliminary Assessment and Problem Analysis on Effect of Reward-Compensation for Ecological Protection of Xinjiang Grasslands ----Taking Wenquan and Baicheng Counties as examples

QIMIKE,SUN Qiang,YAN Kai

(Xinjiang Grassland Central Station,Urumqi830049,China)

Abstract:This research,based on household interview with 80 herdsmen in 8 villages of 2 towns of 2 counties across Xinjiang and on discussion and communication with competent authorities at different levels for livestock husbandry and grasslands,tries to scientifically assess the effect of the reward-compensation mechanism for grassland ecological protection from aspects of grassland ecology, livestock husbandry production and lifestyle of farmers and herdsmen and others,is intended to summarize the experiences and problems of implementation of the said mechanism,and makes a proposal to further improve themechanism.

Key words:grassland,ecological reward-compensation,effect,assessment

收稿日期:2015-12-15修回日期:2015-12-24

作者简介:齐米克(1973-),男,畜牧师,长期从事草原资源管理工作。

基金项目:国家草原生态补奖政策效益研究项目。

中图分类号:S812.5

文献标识码:A

文章编号:1003-6377(2015)06-0069-07