从“东风”41看铁路机动发射

与期

2015年的最后一次国防部例行记者会上,国防部新闻事务局局长、国防部新闻发言人杨宇军大校在与媒体的“一问一答”中,回应了国产航母的建造、在吉布提建设保障设施,以及“在铁路火车上发射了一枚‘东风41导弹”等我军国防建设的新动态新消息。对于这次按照计划安排的“东风”41在铁路火车上的发射,更为通俗的解读就是“东风”41铁路版的试射。“东风”41铁路版,也就是“战略导弹铁路机动发射系统”,或者更为简略的称为“导弹列车”。由此,让人联想起的就是盛名已久的“死亡列车”——苏/俄SS-24“手术刀”。

SS-24的“盛名”或者说特殊之处是,历史上真正进行了实战部署的铁路机动发射导弹。但实际上在“导弹列车”的发展史上,冷战时期的美国也曾尝试过“民兵”和MX的铁路机动发射。甚至对这项技术上溯,还能看到二战时期的纳粹德国也曾有着通过铁路机动发射V-2导弹的设想。战后“铁路机动发射”也如同V-2弹道导弹技术一样,在东西方阵营扩散,美国和苏联对铁路机动发射都颇为“动心”。

美国铁路机动发射技术的起落

不过苏联方面,在固体弹道导弹的发展上相对滞后于美国,而液体导弹的铁路机动发射存在液体燃料和氧化剂的运输、加注等诸多方面的困难,所以铁路机动发射最早在美国于1959年研制的固体燃料的第二代战略导弹“民兵”上成型,完成了运输车厢的模型设计,也展开了相关的试验。

但转眼肯尼迪政府就下令取消了“民兵”的铁路机动发射计划。对此,技术层面的主要因素应该是当时机动发射的快速定位定向、通信、制导等方面尚存在着问题。以铁路机动的战略导弹发射时还是必须要到指定的发射点,而且当时技术条件下导弹发射前复杂繁琐的测试工作要在铁路机动中进行还有些困难。技术之外的因素,有着当时美国铁路机动里程有限这一基础配套设施上的制约,以及大众对装着核武器的列车在全国各地跑心理上的恐慌。

另外,值得特别注意的因素是这项装备技术之外的,当时进展顺利的地下井发射技术,其较于铁路机动发射在经济性上有着低50%左右的优势,由此地下井发射争取到了优先发展机会。也正是这种横向的因素,战略导弹的多种发射方式优劣间的“互搏”,才会有美国在铁路机动发射技术发展历程上的“三起三落”。这种因核武器、因战略打击能力而引发的“互搏”,不仅仅是铁路机动和地下发射井,还有后来的铁路机动和弹道导弹核潜艇,若以再广阔的的视角来看,还有美国海陆空兵种间的横跨几十载的“互搏”。

在1962年美国第一次取消了发展铁路机动发射后,1967年美国再次重启了研制计划,不过转眼两年后就又取消了。这番波折的背后是因为,1965年美国获取到的苏联战略打击力量发展信息显示,苏联方面已经部署了最新的第三代洲际战略弹道导弹R-36(SS-9),其1.1万千米的射程和近6吨的投送能力,已经足以摧毁美国本土加固的战略导弹地下发射井。不过在“民兵”铁路机动发射计划重启、解决了定位定向等技术问题时,同期美国海军的第一代弹道导弹核潜艇也已成熟大量入役。最后,在这次战略导弹发射方式的再次“互搏”中,铁路机动发射再次落败。美国将机动发射的核反击能力建立在了水下弹道导弹核潜艇的基础上。

苏联SS-24“手术刀”的殊荣

上世纪60年代当美国的“乔治·华盛顿”号弹道导弹核潜艇入役时,苏联海军还没有弹道导弹核潜艇,因此战略导弹的陆基机动发射便被苏联方面视为弥补美苏间战略核打击能力差距的重要手段。但这时期,苏联的洲际战略导弹还都属液体燃料导弹,铁路机动发射还需等固体燃料战略导弹的研制成功,不过前期的预研已经展开。虽然到了70年代,苏联终于有了固体燃料战略导弹,但同时苏联海军667型弹道导弹核潜艇也已入役。不过,曾在美军中上演的战略导弹发射方式间的“互搏”在苏军中并未出现。这是因为当时的苏联弹道导弹核潜艇在静音水平上太差,只能在己方严密保护下的苏联近海执行核威慑战备值班,铁路机动发射才得以成为弹道导弹核潜艇的有益“互补”。所以,世界上第一型铁路机动发射弹道导弹的殊荣落在了苏联的RT-23(更广为熟知的编号是北约给的SS-24“手术刀”)上。

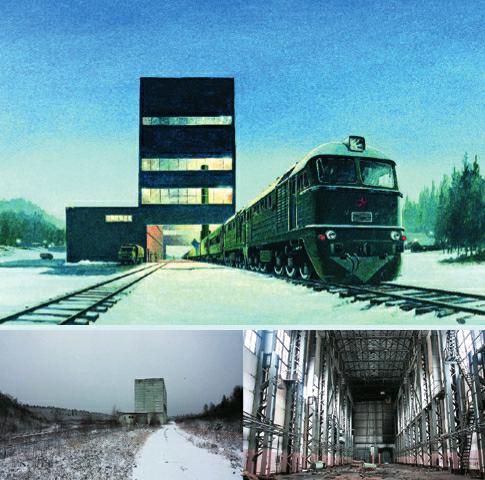

70年代苏联方面展示了SS-24的铁路机动发射系统的研制工作,凭借前期的技术积累,南方设计局在1980年完成了SS-24铁路机动发射系统的草图设计。1982年10月SS-24进行了首次飞行试验,此后至1987年服役,总共32次发射试验,进行了18次寿命试验和运输试验,总跑车距离40万千米。1987年10月20日第一个SS-24导弹团在科斯特罗马市进行战斗值班。至1990年9月1日,SS-24铁路机动发射装置已部署了33个(后来增至36个),分属3个导弹师。这3个导弹师的分布区域有:科斯特罗马市郊(4个团,固定工事2个);别尔谢奇村(3个团,固定工事1个);克拉斯诺亚尔斯克边疆区的格拉德科耶村(4个团,固定工事1个)。每个师有3~4个导弹团,每个团装备一套带3个发射装置的铁路机动发射系统。每个SS-24导弹师设有1~2个钢筋混凝土的固定工事,用于铁路发射系统的贮存和防护。

SS-24的铁路机动发射系统通常由20节车厢组成,大致包括牵引单元、指挥通信单元、生活单元、装备保障单元和3组相互独立的发射装置。牵引单元包括3台内燃机车;指挥通信单元由指挥车、通信车、电源车组成;生活单元由餐车、储藏车和2节生活车组成;保障单元为1节油料车;每个发射装置由1节发射车、1节控制车、1节辅助车组成。从外形看,SS-24导弹列车类似于普通客货混编列车,可整列运行,也可以解列后由一台机车牵引一组发射装置运行,在指挥单元的指挥下独立完成发射任务。

还是生不逢时的MX铁路机动发射系统

70年代美国针对苏联战略导弹的机动发射和多弹头战斗部,发展了第四代陆基战略弹道导弹MX“和平卫士”,在命中精度、投掷重量、生存性能等方面均大大超过了“民兵”3。不过,MX将近90吨的重量也给机动发射带来了难题。为提高MX的生存力,美国进行了多种机动发射方式的综合评估研究,包括地面的机动发射、地下隧道中的机动、在内湖中机动隐蔽发射等方案。而最后MX的铁路机动发射计划的落实,更是历经了国会、五角大楼一番艰苦的讨价还价。1986年,里根总统签发了MX导弹铁路机动发射系统的研发计划,随后的研制工作进展顺利。1988年进入工程研制阶段,1989年展开了相关试验工作,1991年底,沃伦空军基地部署第一套MX导弹铁路机动发射系统。这也标志着美国铁路机动发射的MX已经初步具备作战能力。不过,这次几近成型的铁路机动发射系统最后未能完成实战部署,是因为国际大环境。随着红色帝国的轰然倒塌、冷战的结束,苏联的核威胁已经减轻,最终美国“三起三落”的弹道导弹铁路机动发射系统至此宣告结束。到了2005年9月,地下井发射的MX导弹也全部提前退出了现役,现役的陆基战略弹道导弹就剩下了“民兵”3一种。

MX的铁路机动发射系统,在列车车厢的构成和编组上与苏联的SS-24大同小异,只是MX的系统集成度更高,加之一套铁路机动发射编组2个发射单元,相应配套的指挥、控制、供电、后勤、安保等车厢和人员也就会少了些。在最初的计划中,美国将部署25套MX的铁路机动发射系统。而部署中的铁路机动发射系统,和苏联的一样,都需要在部署基地建设多个用于贮存和防护的钢筋混凝土加固工事。

无论是苏联的还是美国的铁路机动发射,在装备部署上都强调工事的建设。这是因为虽名为铁路机动发射,但实际上并非是导弹列车要常态化的在全国铁路系统中不断的机动,日常战备中的铁路机动发射系统其实是有限机动的,多数时候是停放在掩体工事或铁路专线上保持警戒状态,只在必要的机动演练、战备巡逻、转移部署或危机发生时才会驶出基地,“消失”在纵横交错的全国铁路网中。这种铁路机动、基地驻防的部署方案,在满足战略威慑和导弹生存性能的前提下,还可在一定程度上压缩铁路机动发射系统的日常运行成本,效费比上更佳。

中国导弹列车从外媒传闻到官方证实

对于我国战略导弹铁路机动发射系统的发展,最早的传闻可追溯到本世纪初。外媒报道称,中国多次派科研人员赴乌克兰,学习弹道导弹固定发射井和铁路机动发射系统的设计,并判断在本世纪初中国方面完成了导弹列车设计研制的前期准备。到了2006年时,以加拿大《汉和防务评论》为代表的西方媒体开始频传“东风”31的铁路机动发射系统的入役部署。特别是2007年,解放军报社、新华社和《新闻联播》等官方媒体对“二炮”某团铁路运输营五期士官胡国平的报道中提到,“他一直担负特装运输专列列检任务”,是“特装专列”的忠诚卫士。而对“特装运输专列”,国外等媒体的解读是战略导弹的铁路机动发射专列。几乎同期,在央视的《军事报道》报道“二炮”某团党建工作的新闻中,疑似出现了铁路机动发射系统的内部车厢镜头。近年来随着我国新一代战略导弹“东风”41的曝光,外媒对神秘的中国导弹列车的报道又转向了“东风”41何时推出铁路版。而这次国防部例行记者会上的官方回应,算是我国铁路机动发射系统的第一次官方曝光。

对于我国的铁路机动发射系统,虽说经过“外媒传闻”、“将信将疑”到“官方回应”下的既成事实,再谈铁路机动发射的独特优势和发展的必要性颇有“马后炮”之感,但毕竟“存在即有理由”,特别是对我军“二炮”部队/火箭军的战略威慑能力的建设而言,铁路机动发射较于其它发射方式凸显着如下几方面独特优势与我国自身条件下的考量。

铁路机动发射的先天劣势是伪命题首先说铁路机动发射系统的先天性“劣势”。对铁路线的依赖,这也是反对者常谈及的缺点,称铁路、桥梁和隧道是战时敌方的重点打击目标,铁路系统瘫痪后铁路机动发射便无从谈起。但战时的铁路系统也如同战时的机场,是动态的攻防交锋,既有敌方的重点进攻也有己方的加强防御,既有被毁又有抢修,并不能以“战时易遭受打击、打击即被瘫痪”来一概而论。更何况,假若桥梁、隧道等交通枢纽已彻底瘫痪,那么对于同样陆基的公路机动发射而言,大范围的机动也会受限。所以,这并不能构成否定铁路机动发射的充分理由。

更何况结合我国铁路系统大发展的自身优势来看,铁路的营业里程已超过12万千米,铁路网已遍布祖国大江南北,战时敌方对铁路线上的节点打击,并不足以瘫痪这张庞大的铁路网。因此,可以说战时我国铁路机动发射系统的机动性、生存性是可以保证的。同样,正是得益于我国铁路系统所取得的巨大进步,内燃机车的牵引能力、列车的载重能力、铁路钢轨的承载能力等基础硬件都已不是制约铁路机动发射系统发展的基础性因素。

强化陆基核打击能力是必然选择再看我国发展铁路机动发射系统的“动机”。对于大国而言,在核武器的投送载具发展上要力争做到涵盖海陆空的“三位一体”。目前来看,美国无疑是标杆性的保有完全可靠的“三位一体”核打击能力;继承苏联衣钵的俄罗斯,在空基的新一代战略轰炸机的研制和海基的弹道导弹核潜艇的更新换代上都已显颓势。而对于我国而言,在空基和海基的核打击能力建设上仍显短板。我国空军长期缺乏战略轰炸机这个机种,虽然近年来关于国产“隐轰”的传闻不时有之,但目前空军最大的轰炸机还是轰-6系列,虽然历经多次改进提升,并通过挂载AKD-20巡航导弹大幅延长了打击距离,但毕竟受限于已固化的平台性能,仍有着难以改掉的速度慢、载弹量小、生存能力差等缺憾。所以,空基可能是目前我军“三位一体”核打击能力中的最大短板。而海基的弹道导弹核潜艇,虽然早已有核潜艇、弹道导弹核潜艇的入役列装,但限于核潜艇和弹道导弹的性能,这种海基的核打击能力在过去的相当长时间内尚属象征意义。公开的信息显示,新一代的094型战略核潜艇是这两年才实现了美俄冷战时期即已常态化的战备巡航,但所搭载的“巨浪”2型潜射弹道导弹还只是比较有限的“准洲际”射程。加之,我国是不首先使用核武器的报复性核战略,那么,我国的核武器就要能在敌方第一波打击中生存下来。所以强化陆基的核打击能力,为陆基提供更多的机动发射方式,发展铁路机动发射系统就是必然的选择了。

可全国战略机动的快速核打击系统铁路机动发射系统的最大优势就是机动速度快、机动距离远,一般运行速度可达百千米/时,一次即可机动上千千米,而且战备执勤周期可以长达半月,这样快速远距离长时间的机动转移是公路机动发射所无法比拟的,这也将以往公路机动发射的地域机动范围提升至全国战略机动的层面。同时,这种大范围的机动和隐蔽待机都可以在普通铁路线、库房车间、隧道等铁路设施上与普通列车一样进行着,而且导弹列车与普通列车的特征相似(只是在转向架上有数量上的差异),这样铁路机动发射系统不仅可更有效地躲避敌方卫星、空中乃至地面的侦察,而且还可以做到“打了就跑”,降低被发现和被打击的概率,提高了生存能力。

对比公路机动发射,铁路机动发射系统不仅在机动速度、范围、转移过程中有平台本身平稳性的优势,而且通过多个功能单元车厢的编组,做到了发射系统的高度集成、整体机动。发射、指挥、控制、通信和维修等全部作战要素有机融为一体,为发射前系统的测试工作在列车机动转移过程中的展开提供了可能,这样就可缩短进入发射阵地后的发射准备时间,也压缩了战备状态转换时间,接到发射命令后即可占领阵地快速完成发射任务及转移,这都将大幅提高发射系统的生存性能。