中国人的航母梦

希弦

毛主席有没有提到“建航母”?

1949年新中国成立后,人民海军面对的是世界头号强国海军的海上封锁,面对的是国防预算很有限和工业科技水平很落后的现实条件,因此海军的建设方针长期确定为“飞(机)、潜(艇)、快(艇)”。不过,随着国内工业化建设和造船业复兴,在海军的建设发展上关于建航母有了第一次“传闻”。“在新中国最早提出建造航母的第一人,是有诗人浪漫气质的毛泽东。”这是国防大学著名教授徐焰将军在2012年接受媒体访谈时提到的,也是目前公开的信息中关于“毛主席提到建航母”的最权威出处。这一点也常被近年来关于我国航母的诸多文章所引用。同时,徐焰将军披露在1958年“大跃进”期间,毛主席一度相信国家的财力会迅速倍增,便在当年6月21日的军委扩大会议上提出建造称为“海上铁路”的远洋船队和航母,随后海军响应号召,计划60年代建造航母。

对于“毛主席提出了建航母”另外的一种说法是:中央军委根据毛主席的指示,提出了发展远洋海军的船舶工业8年建设计划。这个计划分为两步:第一步,以导弹为主,潜艇为重点,同时发展中小型水面舰艇;第二步,建造航空母舰。这种说法同样随着近年来的“航母热”屡见报端,但这几行几经周转的文字,笔者未能检索到最早的确凿出处。不过笔者在查找这些文字记录时,偶然遇到了《党史天地》2007年第6期上署名良驹的《毛泽东与苏振华上将》一文。文中有如下的文字。

6月22日,毛泽东亲自召集军委扩大会议小组长会议,和大家一起研究、讨论。

毛泽东又说:“几年以后,形势会有变化,将来钢生产出来了,工厂搞起来了,要造什么样的飞机、什么样的军舰呀?”他举目问苏振华:“海军需要多少钢?”

苏振华(笔者注:苏时任海军副政治委员)慎重回答说:“造150条潜艇,大约要30万吨钢。”

毛泽东摇头说:“太少了,可以多搞些。”

彭德怀插话说:“可以再多搞些潜艇。”

黄克诚(笔者注:黄时任解放军总参谋长)也兴奋地说:“还可以搞航空母舰。”

苏振华也接着说:“我们现在如果要出国访问,连一条像样的军舰也没有。将来自己可以造军舰了,太平洋的局势就要改观。”

许多元帅、将军都兴致勃勃发言,热烈支持建设强大的海军。

在这段文字中“航空母舰”的字眼仅一闪而过,但细细玩味之中不禁感慨考据1958年毛主席是否提出建航母其实已意义不大。因为以更广的视角来看这时期的新中国,历经革命与战争洗礼的第一代军政领导人对军事技术是有着高度敏感性的,他们中已经有这么一批人开始结合中国舰艇建造技术的进步和人民海军建设的大方向,思考和展望着“建航母”的可能性。只不过60年代初期的我军国防预算仅有60亿元人民币左右,根据优先保障陆军、其次用于空军的原则,最后的海军除去人员的日常保障和训练营建后,每年的装备费也只保持在2亿元人民币左右,根本不具备建造航母的能力。所以,不得不说在没有土壤可以生根发芽的现实下,“建航母”的这颗种子勉强算是种下了,但这与当时的“赶英超美”口号一样,都只是超前的设想。

“707工程”——昙花一现的首次航母论证

第一个五年计划后的1958年,依据进口苏联图纸建造的万吨远洋货轮“跃进”号在大连造船厂开工建造。随后大量国产货船陆续交付使用,我国与苏联、华约国家以及第三世界国家的海上贸易也开始逐步扩大。但在“海上铁路”初具成型之时,没有一支强大的海上战斗力量保护的中国海运线不时受到台湾当局等敌对势力的干扰拦截甚至抢掠扣押。为保卫中国的海上交通线,60年代末70年代初,航母的预研悄悄启动了,这也是中国人的第一次航母发展论证。

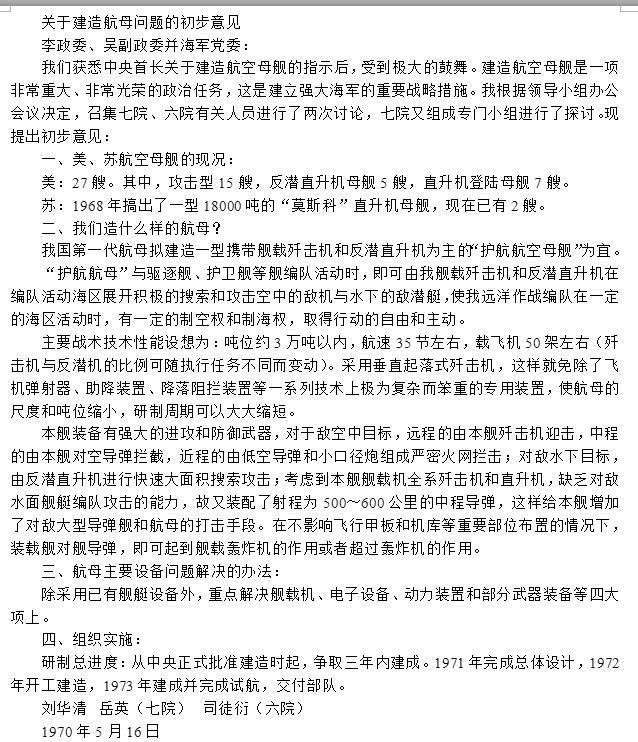

1970年的中国,经历了“文革”的初期混乱后稍有所恢复,这时期海军装备的发展仍处于比较初级的阶段,我国自行研制的第一艘导弹驱逐舰一年前才刚刚完成船体合拢,攻击核潜艇的下水试航即将在这一年展开。也正是在这一年我国海军开始了航母工程的规划。这场由中央军委发起的航母论证工程,由海军司令部造船工业科研领导小组办公室(简称“船办”)领导推动,组长是中央军委委员、海军司令李作鹏,而担任主任、实际从事具体工作的是分管造船工业、科研工作和海军装备建设的海军副参谋长刘华清。对于这次新中国的首次航母专题论证,刘华清将军在其晚年撰写出版的回忆录中仅寥寥数语写道:“早在1970年,我还在造船工业领导小组办公室工作时,就根据上级指示,组织过航空母舰的专题论证,并上报过工程的方案”。

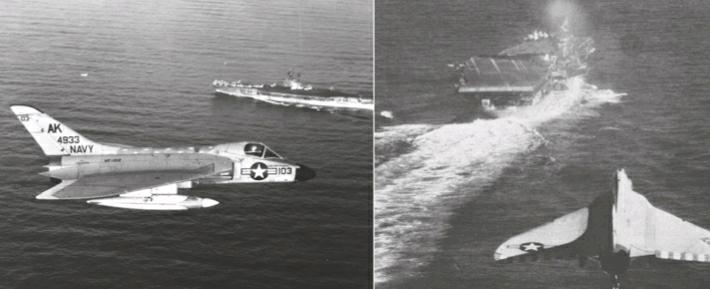

再从其他相关人士的回忆来看这次航母论证工作。负责世界水面舰艇总体发展研究工作的海军第七研究院十四所的研究员于瀛回忆到:1970年4月下旬,七院召开紧急会议,传达中央军委决定海军要组建航空母舰研制队伍的命令,以及上报关于航空母舰过去、现在和未来,航母的作战使用,航母的关键技术等。要发展航母,首先得了解航母。这个任务落到了我们所头上,限期一个月。

5月中旬,于瀛和十四所副主任张日明前往海军大院向“船办”的同志进行了首次汇报,会议在海军装备部门的会议室召开,海军装备部门和司令部的同志也参加了会议。汇报后刘华清让十四所马上编写一本介绍航母的手册,介绍航母的发展史、航母的作战思想、美苏英的现役航母和舰载机的关键技术主要性能等,以方便给上级领导汇报参阅。在当时缺少国际交流、信息渠道落后、国内航母资料极度匮乏的环境下,十四所完成前期的航母“科普”工作后,七院开始组建航母的论证队伍。1970年7月,这个论证计划正式启动,因而也被称为“707工程”或者“707项目”。

“707工程”的主要工作集中在七院,负责航母总体论证。六院(曾是中国航空研究院)负责舰载歼击机和反潜机的论证,三院(当时国防部第五研究院三分院)负责舰载导弹系统的研制。据海军原装备技术部部长郑明少将回忆:9月下旬,“船办”再次召开会议,确定“707工程”的各主要工程设备都开展研制,当时提出时间期限“争取在第四个五年计划(1971—1975)末期建造出来”,留给研制单位的时间仅有5年。到了年末,“船办”上报的《造船科研四五规划》中明确了海军装备建设以导弹为主、潜艇为重点,第三位是护航航空母舰,排在了大中小型导弹舰、导弹艇、鱼雷艇前边。1971年4月,“船办”又发过文件,再次明确了核潜艇是当年重点,航母的位置则往后摆了些。而5个月后,正缓步前行的“707工程”搁浅。

对于“707工程”相对权威的信息显示:这是周恩来总理明确批示后,时任海军第一政委的李作鹏会同三机部(原航空工业部前身)、六机部(原中国船舶工业总公司前身)提出的国产航母设想。但作为军方,海军政委李作鹏一个人是不能敲定建造航母的,那么是谁拍板决定组建航空母舰研制队伍的?官方历史中并没有明确披露,相对隐晦的说法是,这是由林彪下达的航母建造令。

对此,李作鹏在其香港出版的回忆录中这样写到:“林彪见此形势很高兴,提出要建造航空母舰,要建造大型登陆舰,要成立海军陆战师。陈伯达见此形势也很高兴,提出要建造五十万吨级的大型运输船。但周总理很慎重,曾两次提醒我,造船花样不能太多,要抓住重点。”值得我们特别留意的是,对于林的这一重大决策,李在回忆录中却没有给出确切的年份和更详实的记录。但回忆录中所说的“形势”,却从一个侧面反映出当时高层为什么会下“建航母”的决策。

这个所谓“形势”,就是我海军舰艇的建造技术在上世纪60年代末70年代初接连取得突破。如李在回忆录中所言:“按照《海军装备科研第三个五年计划》,1967年,新型猎潜艇批量建造;1968年,代号‘053工程的导弹护卫舰开始研制,11月代号‘09工程的第一艘核潜艇开工建造;1969年,常规动力潜艇开始批量建造;1970年12月,第一艘攻击型核潜艇下水;1971年8月,第一艘051型国产导弹驱逐舰开始试航;同时,新的造船厂、鱼雷水雷厂、舰舰导弹、舰空导弹、岸舰导弹、长波电台等也先后开工生产或研制成功,进展不慢,整个造船工业形势不坏。”虽然“形势”还只是“建设强大海军”的边缘基础,并不具备建造航母的能力,但拥有了建航母的最基本的技术条件,可以说是第一次让军政领导人们看到了“建设强大海军”的希望。

航母项目的推动与争论从未停止

“707工程”的最终命运是在进行了仅一年多后就终止了。这其中广为认可的确定性因素是政治上的“九一三事件”爆发。也或者如曾任中国舰船研究院副院长的尤子平先生评价的:上世纪70年代的航母工程是一次昙花—现的航母论证行动,它的决策不仅是上层几个人的问题,可以说是社会普遍存在的一种比较左的思潮的产物,想着大跃进,大干、快上。当时我们想搞航母,主客观条件差距都太大。所以,这一次航母的论证工作最终消融于无形。

不过,我们作为后来者对这段历史观察时,自然就有了跳出当时社会思潮路线观念之争的超然,所以对于这次航母计划的夭折,除去变量的政治因素外(或者说即便没有这次政治风波),还应看到装备需求、国防预算、国际环境等方面的综合因素,特别是客观的技术因素。

有资料显示,“707工程”初步论证的是24 000吨起步的轻型航母,在护航航母方案和反潜航母方案间,选择了前者,用于海军快艇、岸基飞机的作战半径之外为我国的远洋货船提供护航。从护航航母方案的选择上来说,这是紧贴当时我国国情和实际需求的,是比较求实合理的规划。在这次航母的初步论证中,通过从国外获得的有限技术资料作参考原型,结合我国科研人员的自主研制,“707工程”的初步论证方案接近于这样:满载排水量3万余吨、蒸汽轮机动力、斜角飞行甲板、蒸汽弹射,这也是当时国际上航母的标准构型。

这次论证计划也就大致推进到这个阶段,更详细的论证工作继续推进就会有很大难度,更不用说实质性的工程研制了。比如说六院负责的舰载飞机论证方案就不得而知,而这极有可能是因为当时无“机”可选的窘境。当时我国航空工业能提供的歼-6和歼-7战斗机,或已是性能落后,或上舰难度很大。同样航母上更为具体的子系统,也是这般无米之炊的困境。如何完成航母的设计,关键性的动力、弹射器、拦阻等系统的研发,乃至航母的建造单位、建造经费等,在论证方案中都没有明确的答案。

这次短暂的“707工程”航母论证工作,反映出我国作为海洋大国,在经济建设中的海上贸易、海上运输线对远洋海军和航空母舰有着迫切需求;体现了军政高层对海军发展、对航母建造的一定期望,但这又面临着多方面巨大的困难和挑战;而最后的“707工程”虽然留下来的成果不多,但中国人的第一次航母论证至少描绘出了航母的框架,也使得一批人开始更为深刻具体地思考航母的使用和技战术要求。也正是以这首次航母的专题论证为开端,航母项目的推动与争论就从未停止过。