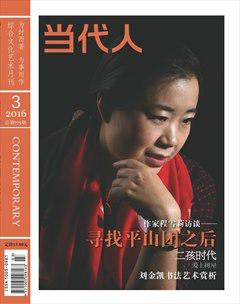

寻找平山团之后

程雪莉,笔名程门立雪,河北灵寿人。现就职于石家庄市文联,任《太行文学》副主编。中国报告文学青年委员会常委,河北省散文艺委会副主任、河北省文学院签约作家,石家庄市作协副主席。著有《立雪散文》《大文化对话》《梦想家园——河北省新农村走笔》《故国中山》《寻找平山团》。曾两次荣获河北省“五个一工程”奖,并获第十二届河北省文艺振兴奖、第四届全国冰心散文奖。

访谈时间:2015年12月17日

背景:

2015年8月26日,长篇纪实文学力作《寻找平山团》在北京举行首发式。传统媒体和网络媒体同时跟进报道,研讨会、读者见面会缤纷而至,文学界及社会各界好评如潮。作家程雪莉的名字,再度被公众聚焦。短短数月之间,《寻找平山团》市场销量直线飙升到5万册,读者以最朴实无华的方式,为作家和作品点赞。

历史的打捞者

宁雨:今年下半年以来,我一直在关注着你和你的《寻找平山团》。为了这部作品,你花费5年心血,行程上万公里,寻访百余名老战士和知情者。你的“平山团”,不愧是用脚板跑出来的好作品。

程雪莉:《寻找平山团》出版后,在全国引起很大反响。文学界、出版界专家学者,平山的父老乡亲,社会上普通读者都给了很高的赞誉、很多的鼓励。我十分欣慰。平山团不仅是平山县的光荣,也是河北铁血抗战的楷模,是中华民族抗战队伍的典型代表,作为本土的作家,我们有责任和义务来追寻他们的足迹,讴歌他们的精神,感恩抗战英烈们的奉献。

宁雨:今年是纪念抗战胜利70周年。在这样重要的历史节点,抗战题材文艺作品格外引人注目。《寻找平山团》脱颖而出,给大家带来一种荡气回肠的感动,同时也带来一种新锐的、震撼的气象。可喜可贺。

程雪莉:我不是一个太受外在影响的人。但我相信,种子选对了,一定会长成一棵参天大树。选择决定结果。

从徐光耀的《小兵张嘎》到铁凝的《笨花》,我们河北的抗战文学一直是走在前列的。近年,周边省份《闯关东》《走西口》《中原突围》等剧的上映,给我们很大的压力,或者说是一种文化焦虑。河北作家一直在积极寻找自己的文化亮点。

2009年,我的历史文化散文《故国中山》完成时,曾经写下一篇长逾万字的结语,认真思考了河北中西部古中山国地域的文化精神特质,总结出12个字:“仁厚实在,忠勇稳定,悲歌慷慨。”之后整整两个月的时间,我一遍遍梳理古中山区域两千年历史,试图为这12个字找个“形象代言人”,吃饭、走路甚至睡梦中都在找。

我想到乐毅、赵子龙、曹彬、刘琨、魏征……最终,锁定了一个名字——平山团。

这个纯粹的农家子弟兵团队,抗战八年战功赫赫,被聂荣臻嘉奖为“太行山上铁的子弟兵”,让“子弟兵”从此成为中国共产党领导的人民军队的别称;苦耕南泥湾创造出“陕北好江南”的农垦奇迹,是“模范中的模范”;南征北返历尽千难万险,跋涉两万七千里,创造了“第二次长征”;解放战争中,保卫延安,参加了“三战三捷”等重大战役,最后进军新疆,平叛剿匪,屯垦在最艰苦的西部边陲。可以说,正是英雄的平山儿女,让新中国最后一个农村指挥所落脚西柏坡成为必然选择;正是它见证了中国共产党领导的人民军队,在取得民族独立和全国解放中所走过的艰苦卓绝的光辉历程,这里必然蕴含了中华民族伟大而永恒的精神品质,也一定闪现出我们河北地域可贵而独特的精神质地。

由此,我开始寻找“平山团”。

宁雨:也就是说,平山团这个名字,是你在对地域文化精神特质的关注和梳理中“打捞”起来的。刚开始有一定的或然性。但随后的五年中,你却以作家所独有的敏感和坚定,通过田野式调查采访,把这个名字背后一段鲜为人知的历史进行了多维度、立体化的“打捞”。诚如一些评论家所言,这样的“打捞”历程,一定是无比艰辛的劳作。

程雪莉:最开始我读到一本20世纪90年代出版的《平山县志》,感觉平山团有点“神秘”,这名字从1939年聂荣臻嘉奖后就时隐时现,而子弟兵的母亲戎冠秀、西柏坡等名字在很多年份里出现。谁参加了平山团?他们又到哪里去了?有没有当将军的?是否有健在的?迅速进行百度搜索,仅查到《寸心的表白》一文。

接下来的一年多,几乎天天满脑子平山团。我所有亲朋好友都知道了,这大有好处,他们都在翻寻他们祖辈父辈的记忆,提供大量的资料,传记、回忆文章、党史资料,地方的、部队的,甚至包括了日本朋友给提供的“日本鬼子”的情况。桌上迅速堆高的资料让我吃惊,来自这块地域强大的热情几乎对我形成了“炙烤”,我为自己寻找了无数惊诧!

仅看数字方面,我寻找平山团,却找到了一个“平山军”!1937年7月7日,卢沟桥事变,全面抗战爆发在平型关大捷后,八路军120师、115师都先后到达河北平山县扩军。在短短的一个月时间里,平山1500多人参加了120师的359旅,组建了718团,即平山团,移师三晋;过后两三个月里,1700多人分别参加了115师的各支部队,挺进齐鲁;不久晋察冀军区成立,又有1800多平山子弟入伍四分区部队,后来组建晋察冀军区5团,这是战斗在家乡的“平山团”。再看八路军整编后,东渡黄河时三个师的战斗兵力不足三万。而在平山这样一个县,在极短的几个月时间里,就有6200多名子弟输送到了八路军的正规部队,在抗战最初期,在民族危亡的关键时刻,这个数字是何等的巨大!何等的震撼!何等的传奇!那父子兵、兄弟兵、亲戚排,村村连队,户户军属,足以让平山成为“八路军的故乡”。

在八年抗战中,仅有25万人口的平山县,就有7万余人参军参战,参加自卫队、农会、妇救会、儿童团等各种组织,平山几乎人人皆兵,成为晋察冀抗战史上的一个典范。 “最后一把米用来做军粮,最后一寸布用来做军装,最后的老棉被盖在担架上,最后的亲骨肉送到部队上……” 这是平山人民发自内心的歌唱。八年间,聂荣臻、彭真率领晋察冀边区党政军机关有三年零两个月在平山战斗生活,最后在“晋察冀的乌克兰”里找到了西柏坡,让党中央驻扎在平山人民最坚实最温暖的怀抱。应该说平山县就是一个巨大的“平山团”。endprint

平山团,是河北抗战的一个精神符号,也是全中国抗战的一个缩影。同时,它也是一个地域的历史,是属于我的故乡的精神符号,承传并且丰富、丰满、光大了古中山文化中“仁厚实在,忠勇稳定,悲歌慷慨”的文化特质。我为自己的家乡而自豪。

从战国中山到平山团

宁雨:这次来拜访之前,我特地重新翻阅了你的历史文化散文集《故国中山》,那本书的出版时间是2009年10月,确定选题开始写作应该在2007年、2008年左右吧。我特别喜欢你在引子中写的那句话,“沿着你的文字去找,灵寿城等着你,故国中山等着你,中华民族的博大文明等着你,无穷的精神富矿等着你………”这七八年的时间,你果真从未停止过寻找的脚步,只是一下子穿越了2000多年的时光隧道,从战国中山国直到抗日战争、解放战争和屯垦边疆时期的“平山团”。

作为一个女性作家,你平日里给人的印象是温婉端丽,甚至有几分纤弱。而报告历史的纪实散文、纪实文学,却是一副沉甸甸的担子。从一般人的认知,很难把两者联系起来。

程雪莉:这样的选择,与我从小培养的兴趣有关。我喜欢阅读、思考,喜欢“发现”。

小女孩时,在故乡灵寿的某个角落,我曾捡到了一个神秘的“物件儿”,乳白色,半透明如玻璃,环状,内外壁有棱,像手镯太小,像耳环太大。这是什么呢?实在捉摸不透,莫名地珍存着。28岁那年的春天,我阅读《资治通鉴》,发现这部遥远的大书里竟然有“灵寿”的名字,是中山国的都城!我非常惊讶,格外留心起来。一天,在河北省图书馆的书架上,翻开厚重的战国中山国文物图集。在玉器的一个页码里发现了我珍存的那个“物件儿”的图片。随后我奔回家,找出那个“物件儿”比对,原来它是一只战国玛瑙环!形制、颜色相同,如云似锦的纹理相同,拿尺子量了量厚度,竟然和中山王墓出土的分毫不差。冥冥之中,我早已经拿到了祖先留下的“密电码”。

也许,是我的身体里遗传了一些历史文化基因吧。我痴迷于自己对故土、故乡的“发现”,喜欢从一个“惊讶”出发抵达下一个“惊讶”。在一路的“发现”和新的“惊讶”中,兴趣已经悄然转变成一种理所当然的责任。

宁雨:即使如此,我还是由衷赞佩你在历史与文学之间艰苦卓绝的跋涉。无论兴趣,亦或责任,没有内心的足够强大,没有坚韧的定力和持守,很难完成如此浩繁的调查、研究和写作。

程雪莉:我是一个理想主义者或者叫完美主义者。对于一件事,不做就不做,要做就本着做到极致。历史题材的纪实文学,以真实为生命,要有学术价值,需要大量史料做支撑。

写《故国中山》,我积累了2400多万字的资料,进行了地毯式的搜索、考察和走访,所掌握的材料,连专业历史文化学者都认为难得。后来,河北省中山国文化研究会成立,我担任了副会长的职务。提出古中山国为“战国第八雄”,也得到学界认可。

春秋战国时代,可谓瑰丽纷纭,中国传统文化的基本精神就在这页形成。著名历史学家、夏商周断代工程的首席专家李学勤先生,曾对春秋战国时期进行了文化分区,分出中原、齐鲁、巴蜀、吴越等文化圈。他把中山列为北方文化圈里的重要组成部分。

我在大量阅读、采访中发现,中山文化具备北方文化圈的典型特点,是河北一个“完全”的文化标签。它受到儒家仁爱墨家兼爱思想的深刻浸淫,有着自己独立的处世哲学和人格,既仁厚实在又忠勇稳定。而另外一个方面,悲歌慷慨,作为燕赵文化中最为浓烈的气韵,而这四个字首出中山。《吕氏春秋》曾记载中山的音乐“康乐歌谣好悲”。《史记·货殖列传》中描述中山风俗:中山地薄人众,有大量商纣王朝的“殷地余民”,丈夫“好气任侠,相聚游戏,悲歌慷慨”。

恩格斯说,只有热爱家乡,才能热爱祖国。我在故国中山的“神游”中陶醉,继而我在“平山团”的找寻中经历心灵的感动和思想的圣洗。如果说内心的强大,这或许就是最深层的动力源泉吧。

宁雨:记得作家王充闾曾经说过,作家是一只脚站在往事如烟的历史尘埃上,另一只脚又牢牢地立足于现在而与历史交谈。

程雪莉:我也很赞同他的观点:这里,应该体现作家对史学视野的重新厘定,对历史的创造性思考和沟通,从而为不断变化着的现实生活提供一种丰富的精神滋养和科学的价值参照。

比如“悲歌慷慨”,抗战时期这个地域文化基因再次凸显:这里有第一位抗日殉国的上将军长郝梦龄,有“平山团”“灵寿营”“阜平营”“曲阳营”“藁无大队”“定州回民支队”等无数奋起而战的子弟兵。在日本侵略者践踏家园时,这里村村都反抗,人人唱慷慨。狼牙山五壮士、井陉的挂云山六壮士、平山的刘家坪十二壮士,层出不穷。而平山团的几次大战,每一次都减员几百,故乡平山,村村挂孝、户户致哀。

抗战时期,慷慨音韵再次唱响:曹火星谱写《没有共产党就没有新中国》,公木写下《八路军军歌》,张寒晖唱出《松花江上》,而《放牛的孩子王二小》更是曲调悲凉。

我为中山感叹,在这片游牧文明和农耕文明交汇融合的地方,其性格注定是“秋风瘦马蓟北”,而非“杏花春雨江南”,你可以去听一听河北梆子,“声腔辙韵皆高亢,开口一唱荡气回肠”;你还可以去中山故地听西调秧歌戏,一句“大悲调”,悲声切切,穿心透肺,几句唱词,台下看戏之人已泪眼汪汪……

我的故国,我的中山;我的平山我的“团”。我在强悍风雅的故国文化中穿越,那入仕者的忠勇稳定,那仗义者的悲歌慷慨,那百姓黎民的仁厚实在,让我无数次心生波澜。

作家与地域文化责任

宁雨:和平年代,昌平盛世,作家和文学,处于物质极大繁荣、身心极大自在、思想开放多元的全新语境。盛世写史,是文学的另一个维度,比如你的《故国中山》《寻找平山团》。经过这两本书的写作,你有怎样的思考和感悟?

程雪莉:任何时代,作家都应该承担历史责任,承担地域文化责任。

作家出版社社长木弓读过《寻找平山团》之后认为,在今天的现实社会,那些革命先烈和英雄,正在淡出我们的生活。民族的意识形态和核心价值,容易在这种淡出和遗忘中消解、坍塌。一个不敬仰英雄,没有思想精神标杆的民族,也就是失去核心价值的民族,是没有竞争力,没有前途的民族。我们重新找回英雄,就是找回我们的意志与魂魄、信心与价值,也就是找回民族的精神与前途。endprint

作家以文学的方式记录历史,复原历史真实而鲜活的、血脉贲张的细节和肌理,就是对一种文化、一种精神的打捞和找回。

宁雨:有专家评价,《寻找平山团》对你来说,是具有里程碑意义的。对于这个里程碑意义,你如何认识?

程雪莉:在几年的寻找当中,过于投入地阅读那些悲凉的故事,听老战士们那些悲壮的讲述,复原那些残酷的战争场景,我的精神和情感消耗很大。加之颈椎病的折磨,创作上的纠结,生活可以说是很痛苦。有朋友劝我,别费心思了,第一写不出《红楼梦》,第二写不出《亮剑》,不如去享受生活,休养身体。

的确,也许创作不出一折三叹、金声玉振的作品,但我就是不想放弃。斯诺在《西行漫记》的序言中曾说,他的书从最实际意义上来讲,是毛泽东以及诸多的红色战士们所创造,所写下的。他们的那种不可征服的精神、力量、热情,断不是一个作家所能创造出来的。他还说因为历史本身就创造了丰富而灿烂的精华,他只是“一种正确的记录和解释”。那么,我就来做一个忠实的记录者吧。

在有关日本小姑娘美穗子的采访过程中,我有机会接触到日本的来住新平先生。他为了搞清聂荣臻将军战火中救助美穗子的细节,竟然22次来到中国,到井陉、平山一带采访调查。他绘制了美穗子获救的详细路线图,记录了护送美穗子的每一位战士和民兵的名字。路线图上标注了每一个村庄的名字和他们之间的距离。22次!我很惊讶!日本人对于这段历史的细致让我们吃惊。

忠实的记录,需要清晰的寻找。的确,历史需要清晰的寻找,需要用心去触摸它真实的质地。甚至排除各种负向的力量,坚守真实,包括细节的真实。

宁雨:为你这种忠实记录、清晰寻找的精神而感动。

程雪莉:其实,我一直“不是一个人在战斗”。比如古中山国,它“新奇丰厚”的历史文化,随着考古发现的不断进展,早就引起像郭沫若、李学勤等史学家的重视。开始寻找平山团之后,我一直生活在平山人宽厚温暖的怀抱之中,大包小裹的资料从他们那里集来,各种线索、各种故事源源不断地送来……我被这些巨大的热情所围绕,产生了很大压力,当然也是持久坚持下来的动力。

这些年,我的写作成了大家共同的事业。在《寻找平山团》编辑、出版、宣传过程中,得到了有关部门、各方领导、众多师友的关心、支持和推动,借此机会,向他们表示衷心的感谢。

我常常在思考,贾大山这样的作家,生前为什么能保持旺盛的创作力?因为他一直生活在人民中间。深入生活,扎根人民,不是虚言,而是规律。

情感决定立场。立场决定行动力。

编辑:任振贤endprint