血液细菌感染对血清(1,3)-β-D-葡聚糖检测结果的影响

王明达陈若虹黄佳斯李晶王玲李慧刘茵茵杜文涵申婷吕星(.长沙市第三医院检验科,长沙40000;.中南大学湘雅二医院检验科,长沙40000)

血液细菌感染对血清(1,3)-β-D-葡聚糖检测结果的影响

王明达1陈若虹2黄佳斯1李晶1王玲2李慧2刘茵茵2杜文涵2申婷2吕星2

(1.长沙市第三医院检验科,长沙410000;2.中南大学湘雅二医院检验科,长沙410000)

【摘要】目的 探讨血液细菌感染对血清(1,3)-β-D-葡聚糖检测结果的影响。方法 排除影响G试验结果的干扰因素后,选取符合入组条件的血培养细菌阳性及血培养阴性患者各40例,采集血清进行G试验检测。结果 40例血培养细菌阳性标本中革兰阳性菌22例,革兰阴性菌18例,其中只有1例大肠埃希菌的G试验结果为阳性,4例在灰区,其余为阴性。40例血培养阴性标本3例G试验结果在灰区,其余为阴性。血培养细菌阳性组与血培养阴性组G试验结果差异无统计学意义(P>0.05)。结论 血液细菌感染对G试验检测干扰较小。

【关键词】(1,3)-β-D-葡聚糖;菌血症;交叉反应

[Chin J Mycol,2016,11(1):24-27]

近年来,由于广谱抗菌药、激素、抗肿瘤化疗药物、免疫抑制剂以及留置导管时间延长和器官移植的广泛开展使用,导致临床上机会性真菌感染(opportunistic fungal infection)的发病率和死亡率逐年上升[1-2],血清(1,3)-β-D-葡聚糖检测(G试验)适用于除隐球菌和接合菌(毛霉菌)外的所有深部真菌感染的早期诊断,国内、外多个深部真菌诊断指南均将G试验纳入其中,其诊断的敏感性达到97%,阴性预测值为78%~100%[3]。是目前国内、外用于检测深部真菌感染最常用的非侵袭性血清学方法[4]。

G试验结果容易受到多重因素的影响,从而造成假阳性或假阴性,国内、外有研究证明,某些阳性球菌以及粪产碱杆菌,土壤杆菌、铜绿假单胞菌等均可以产生(1,3)-β-D-葡聚糖的类似物,如果人体血液内感染以上细菌,有可能在G试验的检测过程中产生交叉反应,出现假阳性[5-6]。但是目前国内、外的研究在菌血症是否会影响G实验结果的问题上意见不统一,甚至出现相反的结果。为了探讨血液细菌感染是否对血清(1,3)-β-D-葡聚糖检测结果产生影响,本文收集了40例血培养细菌阳性和40例血培养阴性患者的血清进行G试验,同时收集患者相关病例资料进行分析。

1 资料与方法

1.1 资料

入选标准 收集2014年8月~2015年3月期间在中南大学湘雅二医院住院血培养细菌阳性和血培养阴性患者的血清作G试验检测,血培养与G试验检测的时间间隔在1周之内,患者1个月内没有进行系统的抗真菌药物的治疗。

排除标准 ①正在使用纤维素膜进行血液透析及血液滤过。②标本接触过纱布或其他含有葡聚糖的材料。③使用多糖类抗癌药物。④G试验前注射过某些中药注射剂,如黄芪多糖注射液、双黄连注射液、生脉注射液等药物。⑤静脉输注免疫球蛋白、白蛋白、凝血因子或血液制品。

一般资料 共收集血培养细菌阳性患者标本40例,其中男性22例,女性18例,年龄14~92岁,平均年龄59.3岁;血培养阴性患者标本40例,其中男性23例,女性17例,年龄28~91岁,平均年龄55.7岁;两组性别、年龄无统计学差异。

1.2 仪器与试剂

广东湛江安度斯生物有限公司生产的ATI-320LKM动态试管仪(32孔),真菌(1,3)-β-D-葡聚糖检测试剂盒,TAL-80 E型试管恒温仪,美国BD公司BACTEC 9120全自动细菌培养系统,美国BD公司BACTEC FX全自动细菌培养系统,美国BD公司厌氧及需氧培养瓶,美国BD公司Phoenix 100全自动微生物分析系统,美国BD公司革兰阳性细菌鉴定/药敏板。

1.3 方法

血培养 血培养瓶经血培养仪孵育后,若仪器阳性报警,取出培养瓶后应立即用无菌注射器抽取瓶内培养液作直接涂片革兰染色,镜检,同时转种血琼脂平板、麦康凯平板和巧克力平板,置35℃、5%CO2培养箱培养18~24 h。革兰阳性菌、革兰阴性菌和真菌分别选用相应板条进行鉴定和药敏试验。

G实验检测 取富含血小板的血浆100μL,加到样品稀释瓶中,混匀,75℃,加热10 min;取β-G试剂复溶液1支,取0.25 m L加入β-G试剂中,轻轻摇匀,先取已制备好的样品供试溶液100μL加入反应试管中,然后加入50μL试剂溶液,每个样品供试溶液平行两管;然后把各试管逐一插到LKM动态试管仪中,反应开始,37℃反应75 min。依据厂家推荐及文献报道,G实验的cutoff值为151.5 pg/m L,100.5~151.5 pg/m L为灰区,≤100. 5 pg/m L为阴性,>151.5 pg/m L为阳性。

1.4 统计学处理

采用SPSS 17.0统计软件进行统计分析,因为G试验结果不符合正态分布,使用中位数(第1四分位数,第3四分位数)形式表示,组间比较使用Mann-Whitney U Test进行分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 血培养细菌阳性菌种分布及G试验结果

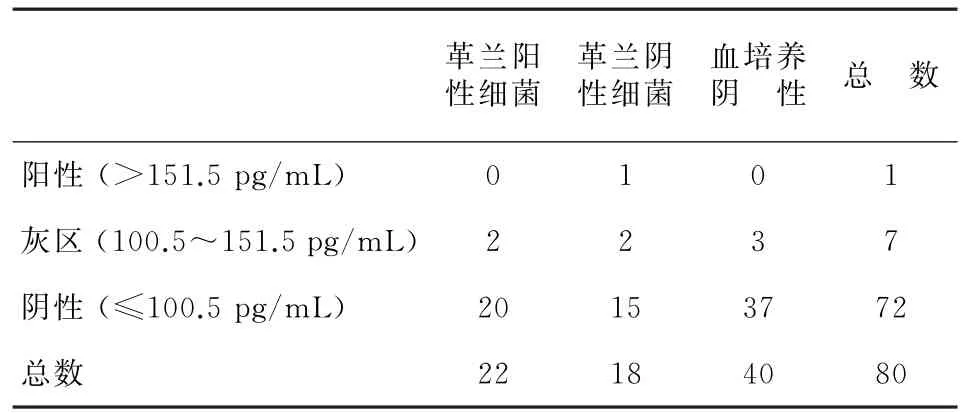

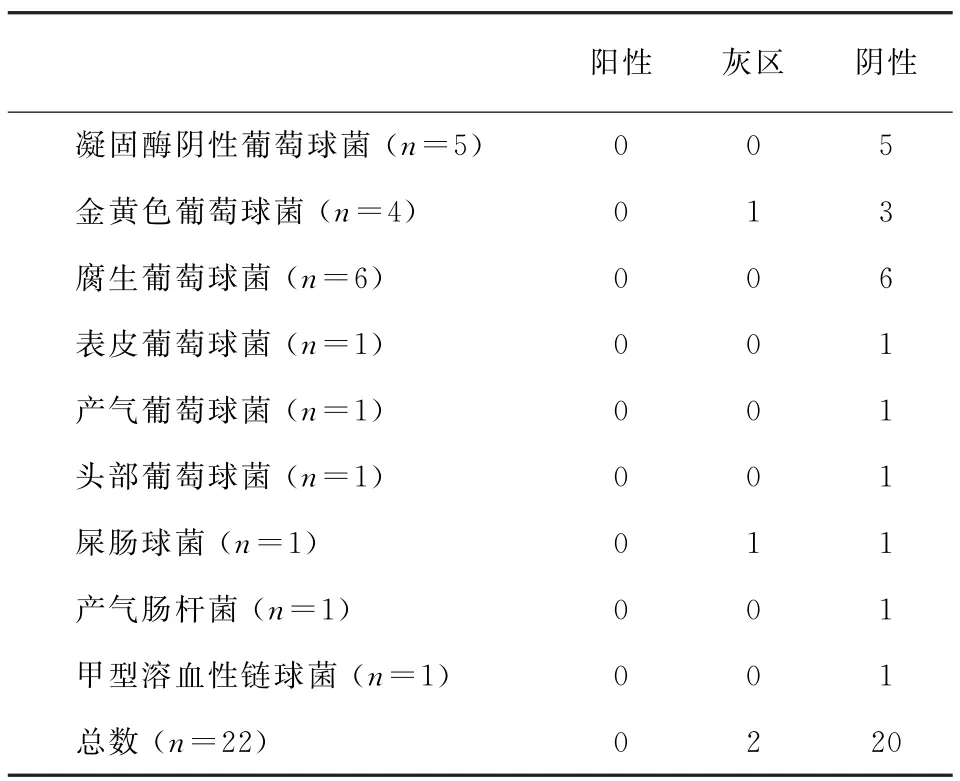

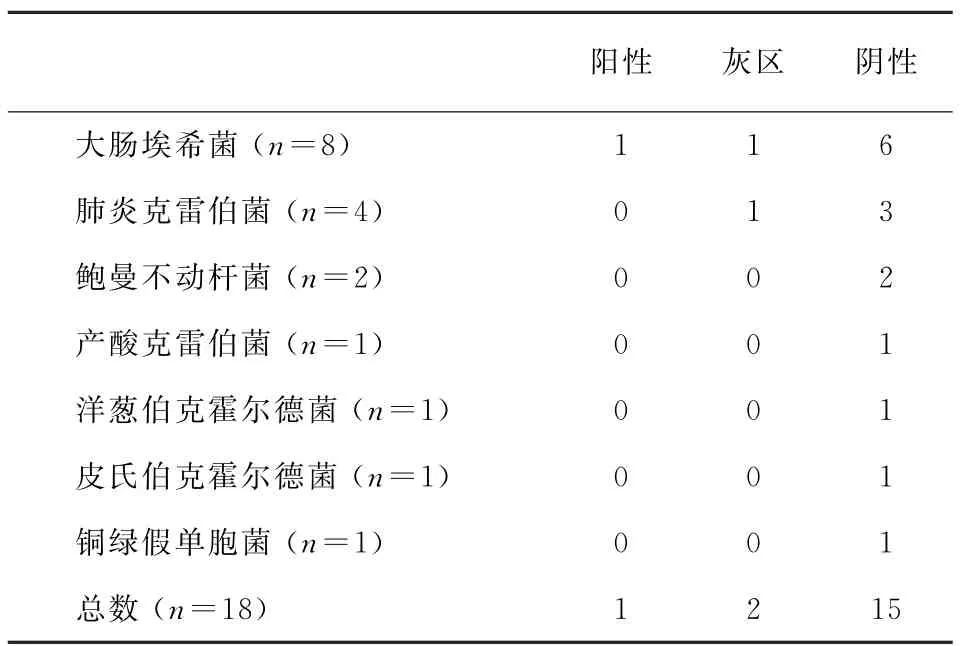

如表1~3所示,本研究收集40例血培养细菌阳性标本中,革兰阳性菌22例,占到总数的55. 0%,包括9种革兰阳性菌,除1例金黄色葡萄球菌及1例屎肠球菌的G试验结果在灰区外,其他均为阴性。革兰阴性菌18例,占到总数的45%,包括7种不同的革兰阴性菌,其中1例大肠埃希菌G试验结果为阳性,另外还有1例大肠埃希菌及1例肺炎克雷伯菌结果在灰区,其他G试验结果均为阴性。40例血培养阴性标本3例G试验结果在灰区,其他均为阴性。

表1 血培养G试验结果分布情况Tab.1 The distributions of G test results in blood culture

2.2 血培养细菌阳性G试验结果与血培养阴性G试验结果比较

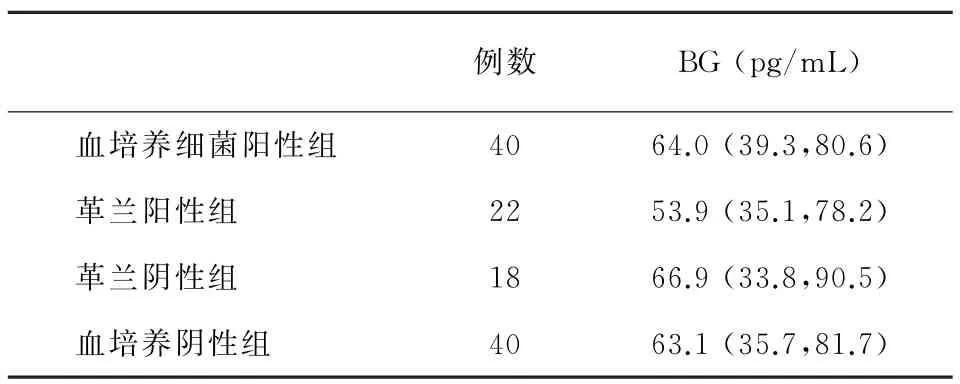

血培养细菌阳性组的G试验结果与血培养阴性组相比,差异无统计学意义(P>0.05),革兰阳性细菌组及革兰阴性细菌组的G试验结果分别与血培养阴性组比较,差异均无统计学意义(P>0. 05),革兰阳性细菌组G试验结果与革兰阴性细菌组比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表2 革兰阳性菌分布情况Tab.2 Gram positive bacteria distributions

表3 革兰阴性菌分布情况Tab.3 Gram negative bacteria distributions

表4 血培养G试验结果比较Tab.4 Comparison of G test results in blood culture

3 讨 论

G试验在检测过程易受到多种因素的干扰,从而影响其准确性,目前文献报道的可引起其假阳性结果的因素主要有:①使用纤维素膜进行血透,标本或患者暴露于纱布或其他含有葡聚糖的材料。②静脉输注免疫球蛋白、白蛋白、凝血因子或血液制品。③操作者处理标本时存在污染。④静脉输注免疫球蛋白、白蛋白、凝血因子或血液制品。另外,使用多糖类抗癌药物、放化疗造成的黏膜损伤导致食物中的葡聚糖或定植的念珠菌经胃肠道进入血液等也可能造成假阳性[7-8]。

有研究显示,某些阳性球菌以及粪产碱杆菌、土壤杆菌、铜绿假单胞菌等细菌均含有(1,3)-β-D-葡聚糖及其类似物,因此人体感染这些细菌有可能会干扰G试验的检查结果。国内、外在这方面做了许多研究,Albert等[9]收集了39例菌血症患者的血培养及G试验结果,在排除相关感染因素的影响后,其中有16例出现了假阳性,39例中有22例革兰阴性菌,出现了13例假阳性,主要是大肠埃希菌和铜绿假单胞菌。17例革兰阳性菌中出现了3例假阳性。主要是金黄色葡萄球菌和肺炎链球菌。国内曹敏华等[10]也做了相关的研究,其使用北京金山川公司的试剂盒,收集了40例菌血症患者的G试验结果,出现了12例假阳性。主要有金黄色葡萄球菌及大肠埃希菌等。但是Desjardins 等[11]收集了21例菌血症患者的G试验结果分析之后却发现,21例都是阴性,没有出现假阳性。以上研究均没有收集血培养阴性患者的G试验结果进行对照。

本研究中40例血培养阴性患者的G试验结果除3例在灰区外,其他均为阴性,血培养阳性G试验结果与Albert和曹敏华等的研究一样,7例大肠埃希菌中也出现1例阳性,1例在灰区。说明大肠埃希菌可能对G试验结果还是有一定的影响,值得我们临床判断时注意,但是本研究中的1例铜绿假单胞菌为阴性,可能是标本太少的缘故。另外本研究中革兰染色阳性组中的金黄色葡萄球菌和肺炎链球菌均没有阳性结果,与以上结果不一致。我们统计以后发现,血培养阳性组与血培养阴性组的G试验结果比较差异无统计学意义。革兰阳性组及革兰阴性组与血培养阴性组比较也没有统计学差异,说明从整体上看,血液细菌感染对G试验检测干扰较小。

本研究与其他研究有较大差异,我们推测可能的原因有以下几点:第一,不同的研究选择的试剂盒不一样,目前市场上G试验没有统一的标准品及cut-off值,不同厂家试剂的灵敏度、特异度及判断标准存在差异。第二,本研究没有针对特定的菌种进行收集标本,比如大肠埃希菌只有7 例,铜绿假单胞菌只有1例,金黄色葡萄球菌只有4例,标本量较少也有可能影响结果。第三,本次入选的菌血症培养有多种葡萄球菌,此种血培养结果一般为采血过程中污染导致,并不一定是患者感染了该种菌。

综上所述,通过本次研究发现菌血症对G试验检测干扰较小。但是由于本次研究存在一定的局限性,有待于进一步收集更多的标本分析,所以我们在实际使用过程中,需要结合患者的临床资料、影像学检查结果及另一种真菌检测试验——半乳甘露聚糖(GM试验)的结果进行综合分析,提高机会性真菌感染诊断的准确性,以防误诊漏诊的发生。

参考文献

[1]冯文莉,杨静,奚志琴,等.3年间医院内侵袭性真菌感染的病原菌分布及临床分析[J].中华医院感染学杂志,2008,18 (7):1030-1032.

[2]Lortholary O,Gangneux JP,Sitbon K,et al.Epidemiological trends in invasive aspergillosis in France:the SAIF network (2005-2007)[J].Clin Microbiol Infect,2011,17(12):1882-1889.

[3]Karageorgopoulos DE,Vouloumanou EK,Ntziora F,et al.β-D-glucan assay for the diagnosis of invasive fungal infection: a meta-analysis[J].Clin Infect Dis,2011,52(6):750-770.

[4]郑罡,余进,李雪迎,等.(1,3)-β-D-葡聚糖检测和半乳甘露聚糖抗原检测在侵袭性真菌病诊断中的价值探讨[J].中国真菌学杂志,2012,7(3):132-135.

[5]Mennink-Kersten MA,Ruegebrink D,Verweij PE.Pseudomonas aeruginosa as a cause of 1,3-β-d-glucan assay reactivity[J].Clin Infect Dis,2008,46(12):1930-1931.

[6]McIntosh M,Stone BA,Stanisich VA.Curdlan and other bacterial(1-->3)-beta-D-glucans[J].Appl Microbiol Biotechnol,2005,68(2):163-173.

[7]Kanamori H,Kanemitsu K,Miyasaka T,et al.Measurement of(1-3)-beta-D-glucan derived from different gauze types [J].Tohoku J Exp Med,2009,217(2):117-121.

[8]Racil Z,Kocmanova I,Lengerova M,et al.Difficulties in using 1,3-{beta}-D-glucan as the screening test for the early diagnosis of invasive fungal infections in patients with haematological malignancies-high frequency of false-positive results and their analysis[J].J Med Microbiol,2010,59(9):1016-1022.

[9]Albert O,Toubas D,Strady C,et al.Reactivity of(1→3)-β-dglucan assay in bacterial bloodstream infections[J].Eur J Clin Microbiol Infect Dis,2011,30(11):1453-1460.

[10]曹敏华.菌血症患者血浆(1,3)-β-D-葡聚糖检测意义探讨[J].国际检验医学杂志,2012,33(22):2802-2803.

[11]Desjardins A,Parize P,Angebault C,et al.Lack of 1-3-B-D-glucan detection in adults with bacteraemia[J].Med Mycol, 2015,53(4):405-408.

[本文编辑]施 慧

The effect of blood bacterial infection on the serum(1,3)-β-D-beta result

WANG Ming-da1,CHEN Ruo-hong2,HUANG Jia-si1,LI Jing1,WANG Ling2,LI Hui2,LIU Yin-yin2,DU Wen-han2,SHEN Ting2,LV Xing2

(1.Department of Clinical Laboratory,The Third Hospital of Changsha,Changsha 410000,China;2.Department of Clinical Laboratory,The Second Xiangya Hospital of Central South University,Changsha 410000,China)

【Abstract】Objective To evaluate the influences of bacterial infections on the(1,3)-β-D-glucan detection.Method Serums of forty patients with identification of positive blood culture and forty patients with identification of negative blood culture,after controlling disturbance,were detected by G tests.Results Among 22 patients with Gram positive bactereamia and 18 patients with Gram negative bactereamia,only one patient identified as Escherichia coli infection was positive for G test,while four patients were G test suspicious and the rest were negative.Among 40 patients with negative blood culture,three patients were known as G test suspicious while the rest were negative.There is no statistic significance of G test results between specimens with blood culture positive and negative(P>0.05).Conclusion Bacterial infections have minor influences on G test detection in this study.

【Key words】(1,3)-β-D-glucan;bacteraemia;cross reactivity

[收稿日期]2015-09-08

通讯作者:吕星,E-mail:feibo6@126.com

作者简介:王明达,男(汉族),本科,主任技师.E-mail:251037792@ qq.com

【中图分类号】R 446.5

【文献标识码】A

【文章编号】1673-3827(2016)11-0024-04