《火星救援》可能吗? 我曾在类似环境中生活105天

董琛

羊年岁末,我身在德国宇航中心(DeutschesZentrum fur Luft und Raumfahrt,DLR),有天,一位编辑朋友突然和我聊到正在热映的电影《火星救援》。原来是看到片中宇航员、植物学家Mark.Watney用尽各种方法种植小土豆(每个作物品种都有唯一拉丁名,小土豆是为了区別于普通土豆),建立小温室,靠自己的力量在火星求生存,直到获得救援,编辑想到了我在“月宫一号”的日子。编辑问我:电影中的故事可能吗?未来会发生吗?我说,也许会吧!

有了生物再生命保障系统,火星就不再是荒野求生

《火星救援》里宇航员Mark.Watney在恶劣的风暴中幸运地活了下来,不幸的是他发现自己成了留在火星上的唯一的人。万幸,Mark是一名植物学家,他将居住舱变成土豆农场,使自己在火星上支撑了近500天,等到了组员的返程救援。

这部电影用纪实手法来表现科幻,从而给我们造成了一种“发生在当下”的真实感。在美国国家航空航天局(NationalAeronautics and Space Administration,NASA)组织救援行动的过程中,我们可以看到NASA形形色色的众多角色、部门和场所。即使“500天”的确定,可能是电影人受了2010年6月~2011年11月在莫斯科由俄罗斯组织、多国参与的国际大型试验项目“火星500”的启发。此外,公认的空间飞行任务最优人数一般为6人,现在近地轨道运行的国际空间站常驻宇航员人数也为6名,电影中设计6位航天员登陆火星符合目前最科学的航天器承载人数。他们在性别比例、能力专长的组合方面,也符合当今选拔宇航员的国际规则。第一代航天员一般都出自空军飞行员,全为男性。后来,人们认识到空间飞行任务的复杂性和长期性,慢慢开始吸收工程师、医生及女性加入到航天员队伍中,共同应对复杂多变的空间飞行任务。我国航天员的选拔过程,也遵循着这一大概路线,相信不久的未来,再次执行空间飞行任务的我国宇航员中会出现像Mark一样的植物学家,或是像Dr.Chris Beck一样的医生。

再说说种植小土豆的桥段。根据NASA的火星研究,火星土壤除了缺乏氮元素,其他成分与地球土壤很相似,于是Mark用自己的粪便混入了火星上的土壤,使其富含氮元素,土壤的问题得以解决。之后是作物生长必须的水,为了采集水,Mark从火星登陆舱的火箭燃料中分解出氢气,再混上氧气。宇航员在星际旅行时是不能带普通的点火设备的,Mark就把队员遗留下来的一个木质挂件削出很多木屑,弄出了火,点燃了混合气,经历过一次实验失败爆炸后,他终于得到了水。那么,理论上可以种土豆了,影片中的确这样种了,并且成功了。但在我看来,也许没有这么简单,即使利用粪便做肥料,也不能直接种植作物,必须经过发酵腐熟,腐熟不完全的肥料极易造成“烧苗”,让植物脱水死亡,而腐熟过程就需要特定发酵微生物的作用,火星上的发酵微生物在哪呢?当然,电影不是精确的科研,拋给观众一个启发概念也许就足够了。

影片的核心内容是如何在火星上荒野求生,在给养告罄后如何填饱肚子。其实这正是我的研究方向之一——生物再生生命保障系统(Bioregenerative Life SupportSystem,BLSS)。早期国内称之为受控生态生命保障系统(Controlled Ecological LifeSupport System,CELSS),但是CELSS实际上是美国的一个BLSS地基实验系统的名称。后来,我们的国际同行们共同商议,定下了“生物再生生命保障系统”这个通用的名称。如果影片中宇航员们搭建起了这个系统,那么Mark的日子会好过得多了。

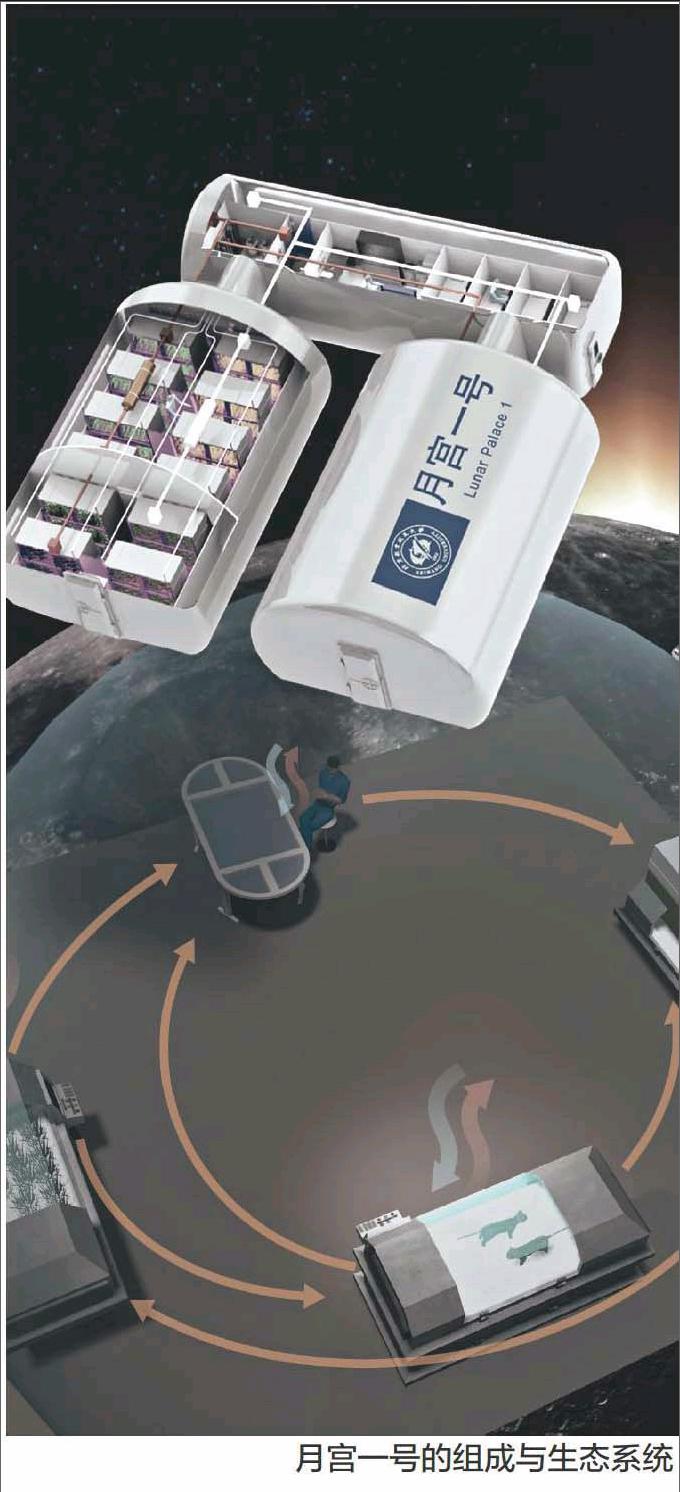

生物再生生命保障系统是基于生态系统原理将生物技术与工程控制技术有机结合,构建由植物、动物、微生物组成的人工生态系统。水和食物这些人类生活所必需的物质可在系统内循环再生,并为乘员提供类似于地球生物圈的生态环境。人进入这个人工生态系统中,成为生态系统的消费者链环同时发挥控制者的功能,构成闭合人工生态系统。载人航天的目标不只是近地轨道上的短期飞行,还有月球基地、火星基地和更加遥远的深空,要实现这些目标,必须依靠生物再生生命保障技术。

植物在生物再生生命保障系统中可以为人类提供新鲜的空气、洁净的饮用水、富含营养的食物和必须的精神慰藉等,是长期载人空间飞行任务中必不可少的组成部分。为了活着,男主角Mark.Watney的解决方案是在栖息舱里开辟土豆田。Mark能种土豆的重要前提是舱内存有从地球带来的生土豆,这是NASA为宇航员准备的感恩节礼物。把火星土铺进栖息舱、耕出浅沟,把肥料和土豆埋进去,然后造水种植。

为什么是土豆呢?因为土豆中不仅富含膳食纤维,营养丰富,还有耐储存的特点,让宇航员Mark熬过了数百曰的生活。在我国,土豆多年来只被老百姓作为“蔬菜”食用,所以在我国的生物再生生命系统中为了适应中国人的口味,起初未将土豆列入宇航员的主食。最近几年,随着中国航天人对土豆认识的不断深入,土豆已经在中国的生物再生生命系统中占有一席之地了。目前,世界上诸多国家将土豆当作主粮,比如欧洲国家人均年消费量稳定在50~60公斤,俄罗斯人均消费量达到170多公斤。我国政府正在积极推进“土豆主粮化”。土豆生长环境要求不高,不与小麦、水稻、玉米三大主粮抢水争地,且产量高,能够开辟保障国家粮食安全的新途径。

其实,2014年2月~5月,我也像Mark.Watney似的在密闭环境中生活了105天,只不过我没有像他那样在火星,而是在地球的“月宫一号”,用生物再生生命保障技术做了个“月球梦”。

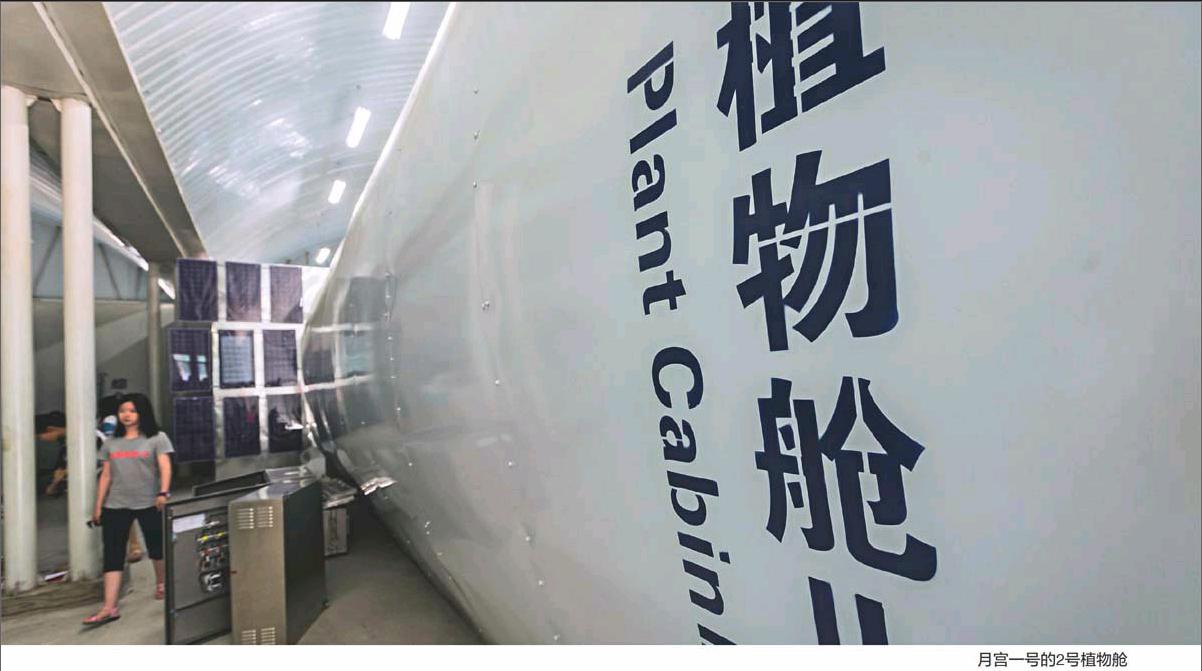

月宫一号,在北航的恢弘的新主楼映衬下,显得很低调。但是,它的建立,使我国在生物再生生命保障领域的研究水平进入到国际最先进行列。

人在宇宙中要如何生活?对,是生活。长时间的、有质量保障的生活。

总是从地面运送补给,成本高昂,还有可能失败。2014年10月底,安塔瑞斯火箭在发射点火时爆炸,2015年4月底,联盟-2.1A火箭在与进步M-27M货运飞船分离前爆炸,6月底猎鹰9号火箭在升空148秒后爆炸……9个月内国际空间站错过了三次补给,让人担忧航天员会否“断粮”。最终,通过又一次货运飞船的发射,有惊无险地解决了空间站的粮荒。

如果采用生物再生生命保障系统,航天员对外界的依赖将大大减小。因为,载人飞行器进入外太空后,氧气、水和食物在系统内能够通过生物技术再生。

“月宫一号”就是这样的一个人工闭合生态系统,它由1个综合舱和2个植物舱组成。我和几位志愿者乘员们在里面过起“浪漫”的农耕生活:种菜,养虫,自行加工食用。那些不能吃下肚的不可食生物量、人粪便还有食物残渣等一起,通过生物技术处理后,循环用于植物栽培;人、动物和废物处理产生的富二氧化碳空气,经过净化后送达植物舱,提供植物光合作用所需氧料;植物舱产生的富氧空气经过净化后,再送到综合舱,让人和动物呼吸;植物蒸腾作用产生冷凝水,经净化后,可送到综合舱变成人的生活用水,其他部分和净化后的生活废水还有尿液一起,用来栽培植物……

2014年5月20日上午10点18分,在北京航空航天大学校园内,伴随着众人的掌声,“月宫一号”的舱门缓缓开启,我与其他两位志愿者微笑着从密闭舱中走出,标志着105天的我国首次长期多人密闭试验获得圆满成功。“月宫一号”试验的成功,对中国航天事业的发展具有里程碑式的意义。太空中植物的作用

2015年,我获得了教育部“国家建设高水平大学公派研究生”项目公派出国联合培养的机会,在德国宇航中心作为“客座科学家”(Gastwissenschaftler)进行交流学习,参与针对空间站和南极科考站的生命保障研究。

2015年11月8~9日,我应邀参加了在德国柏林举行的Falling Walls Lab论坛,并作为全球遴选出的包括牛津大学、耶鲁大学等高校的100位青年报告人(中国高校唯一代表),第三顺位演说了生物再生生命保障系统在未来空间科学领域的研究前景和意义,受到诺贝尔基金会主席、瑞典皇家科学院院士Carl-Henrik Heldin在内的全球六百多位与会专家学者的好评。期间,还应邀与欧洲航天局(European Space Agency,ESA)彗星探测器“菲莱”号总指挥Andrea Accomazzo进行了40分钟的开放性公众讨论,受到德国当地媒体的采访与热评。

我在德国宇航中心的主要研究课题是针对国际空间站和德国诺伊迈尔川南极科考站的生命保障技术研究。现行的国际空间站是一个在近地轨道上运行的科研设施,是人类历史上第9个载人的空间站。

说白了,国际空间站就是一个建设在空间环境中的科学实验平台,这个平台的研究并不仅限于天文、物理等专业,也包括医学、生物学等领域。那么对于在空间环境种植植物而言,最主要的意义是满足科研需求,包括特殊空间环境(如失重、大气组成、射线等)对于植物生长的影响等,这些地球上很难模拟的环境有可能让科学家们观察到在传统环境下错过的一些特性,也许会给人类生命起源、物种进化带来更多的启示。另外一个比较为人所知的例子便是太空育种,这个相关的介绍已经很多。同时,宇航员种植蔬菜等作物可帮助他们舒缓压力、放松心情。很多从太空归来的宇航员们都回忆说,在漫长紧张的太空考察中,他们会一连花几个小时来观赏这些赏心悦目的绿植以放松心情。

1990年代,俄罗斯科学家在空间站进行了157天小麦循环栽培试验,小麦株高只有13厘米,每株只有1个穗,不分孽,但返回地面后又重现了原始性状。这些看似神奇的发现,立刻引发了各国植物学、生态学家们的兴趣,美国政府随后加大科研投入,美国航空航天局(NASA)会同美国几十所著名高校掀起了空间植物科学研究热潮,肯尼迪宇航中心和佛罗里达大学等科研院所的科学家们对小麦、豌豆、生菜、拟南芥、洋葱、玉米等植物进行了多次飞行搭载试验,研究了从诸如光强、光周期、失重、温度、干旱、辐射等环境条件对植物从宏观生态反应到微观基因、蛋白表达谱的一系列研究,形成了从硬件栽培设备到软件栽培参数等诸多专利与成果。

在太空种植作物,其长远考虑是未来人类在执行载人深空探索任务时,航天器内的植物将成为生命保障系统的一部分。久处太空的宇航员需要富有营养的新鲜蔬菜,以补充维生素和其他微量元素。培育蔬菜的“太空温室”除了保证宇航员能吃到新鲜蔬菜,对改善空间站以及飞船内的空气及水交換也能起到重要作用。此外,空间站栽培植物还有标记时间的作用,研究发现在没有日夜交替和季节变化的太空中生活,航天员容易失去生理节律,睡眠受到影响。太空温室可以帮助宇航员调节自身节律,花开花谢间宇航员看到了时间的流逝。“在太空中,植物是唯一随时间变化而变化的存在。”植物的作用不单单是时钟——看着植物的变化比看时钟带来的时间体验更强烈。

放眼火星或小行星探测任务,太空农业将变得更为重要。未来,太空农业技术仍需取得重要突破,而且这类创新技术将惠及地球农业,研究植物在太空中的生长情况或许有一天真的能够彻底解决地球上的粮食缺乏问题。

责任编辑:张蕾磊