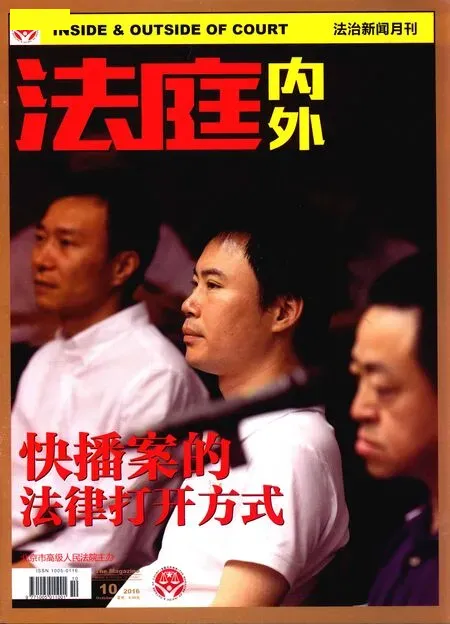

以法律人的正确姿态来为快播案复盘

知名评论员、法律学者 王琳

以法律人的正确姿态来为快播案复盘

知名评论员、法律学者 王琳

自全民围观快播案以来,段子手和公号狗倾巢而出。冷静期后,我们以法律人的正确姿态来为快播案复盘。

从检方的起诉书中,我们能看到的涉案事实是:被告单位深圳快播科技有限公司自2007年12月成立以来,基于流媒体播放技术,通过向国际互联网发布免费的QVOD媒体服务器安装程序(简称QSI)和快播播放器软件的方式,为网络用户提供网络视频服务。期间,被告单位快播公司及其直接负责的主管人员被告人王某、吴某、张某、牛某以牟利为目的,在明知上述QVOD媒体服务器安装程序及快播播放器被网络用户用于发布、搜索、下载、播放淫秽视频的情况下,仍予以放任,导致大量淫秽视频在国际互联网上传播。因此,检方指控王欣等被告人构成传播淫秽物品牟利罪。

“以牟利为目的,制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。”

——《刑法》第363条第1款

读了刑法的规定,我们就知道为何检方向法庭提出的量刑建议是“十年以上”。

当然,上面援引的也只是检方指控的事实和提出的判罚建议。要让法院认定上述事实,并采纳量刑意见,就不能靠“宅男们都知道”,而得靠合法、客观且充分的证据。证据之辩才是庭审的焦点。

根据举证规则,证明责任首先在检方。这也意味着检方需证明被告有“淫秽物品”、有“传播”“牟利”,且三者之间存在逻辑关联。

焦点一:有没有“淫秽物品”

控方抛出的主要证据之一是:2013年11月18日,北京市海淀区文化委员会从位于北京市海淀区的北京某技术有限公司查获快播公司托管的服务器4台。后北京市公安局从上述服务器中的3台服务器里提取了29841个视频文件进行鉴定,认定其中属于淫秽视频的文件为21251个。

而辩方则抓住程序问题展开反击。如辩护律师提出,涉案服务器是被行政机关扣押,随后转移到公安机关,但是现在没有证据来证明谁转移的,程序是否合法,是否有人监督这一过程。“正常来讲,电子数据在本案中与其他相应的证据应委托网监部门进行检查,包括4台服务器的物理特征,电子数据的数量生成时间以及进行登记和封存的记录;鉴定前,应对电子数据进行复制,并可以跟原始的数据对比。但是现在,原始数据已经被破坏了。”

看到这里,学过刑事诉讼法学的同学应该想起了一些什么。没错!此情此景,疑似“世纪审判‘辛普森案’”重现!以往在美剧、港剧中才能一见的精彩庭辩,借助于一个众所关注的案件真实地呈现在我们面前。

但辩论还没完呢。辩方进而指出,不排除硬盘有掉包的可能,“怎么就从7块硬盘的服务器变成了6块硬盘的服务器?”

辩方还提出了一个其认为有直接利益关系的机构,“文创动力公司”。乐视躺枪正源于此处。因文创动力是乐视的客户之一,而乐视又曾举报快播侵权。“如此有利害关系的部门,怎么能私自开启、监测服务数据?”对此控方回应,文创动力公司的检测没问题,“文创公司只做格式转换工作,没对内容本身和鉴定有影响,它有这样一种工具,辅助我们完成鉴定。”

那么究竟快播的服务器上有没有“淫秽物品”,这事你我以及所有的段子手说了都不算,法官说了算。

焦点二:有没有“传播”

辩方在此环节可谓金句迭出,著名的如“技术本身并不可耻”。这句话的重点就在于:强调快播只是一个播放工具,并不是淫秽物品的提供者,也不是淫秽物品的发布者,因此快播没有“传播”。至于快播的用户有没有传播,跟他们提供的工具没关系。“包龙星审刀案”的段子就源于此处。“枪能杀人,但枪无罪”等皆由此引申而来。

在以往传播淫秽物品牟利罪的个案中,犯罪主体通常是网站或具体的个人,淫秽物品由该网站或该被告人具体发布或传播,也没有所谓“工具论”的争议。

但快播确实是一款播放软件,其本身并不包含淫秽物品。为何“快播”会与涉黄紧密关联,是因为“快播”的众多服务器与每个用户的电脑相连接,形成了一个可以相互P2P的巨大网络。用户通过QSI视频发布工具,将自己想要发布的视频文件编成下载链接,存放在快播控制的服务器成为索引,这样其他用户就可以方便地搜索到。当其他用户下载视频不顺畅时,快播的服务器还提供缓存服务,帮助其他用户更快下载。

解释到这儿,可能围观网民还会有疑问:这不还是用户自己在“传播”吗?快播公司充其量只是为这种传播提供了“技术支持”。而“技术是中立的”,借助快播,既可以传播淫秽信息,也可以传播合法信息。归罪快播仍嫌理据不足嘛。

北京大学法学院车浩副教授也认为,本案在犯罪认定上涉及两个问题。第一,如果认定快播公司直接实施了传播行为,那么就按照传播淫秽物品牟利罪的正犯处理。第二,如果没有实施传播行为,而是对他人传播淫秽物品提供了帮助或支持,就涉及能否认定为共犯的问题。车浩认为,从本案公开的情况来看,快播并不是淫秽信息的直接发布者和提供者(根据庭审证据),所以,这不是一个作为形式的传播,而是涉及放任淫秽物品传播的“不作为”。

从庭审情况来看,检方显然不是将王欣等被告人当作众多快播用户的“共犯”来指控的。众多用快播阅人无数的宅男们即便有共享淫秽视频的客观行为,他们中的绝大多数也没有牟利的目的。检方哪怕被吊打,也不会笨到从“帮助犯”的角度去指控王欣们。

中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍通过介绍Napster案,意在破解“技术中立论”。发生在2001年的Napster案是第一个由于提供P2P技术被起诉的案件,法院认为Napster实际提供的是一种服务,而非产品本身,衡量的标准之一就在于服务商对于内容是否具有“持续性控制”。通过比照,朱巍认为:普通播放器只是作为播放使用,而快播借助抓取功能,根据视频热度(点击10次以上),就会自动将视频缓存到服务器,而后通过搜索资源等,可以推荐给他人,这实际就变成一种传播行为。“技术中立不能成为快播案的抗辩词。”

这些年来,互联网解构了很多传统的名词,P2P也解构了“传播”。至少,法律和司法解释一直试图跟上被网络新技术不断推动而变化着的概念异化。立法和司法也在因应技术的发展而不断拓展“传播”的外延。

2004年时,对“允许或者放任他人在自己所有、管理的网站或者网页上发布的”还只是认定为帮助犯,以共同犯罪论处;到2010年,“允许或者放任他人在自己所有、管理的网站或者网页上发布的”,成为正犯,直接以传播淫秽物品牟利罪定罪处罚。传播的外延在扩大。

究竟快播有没有“传播”“淫秽物品”,这事你我以及所有的段子手说了也不算,还是法官说了算。

回顾快播案整个庭审,全民围观引发的舆论喧嚣并非都可归结于情绪。国家在青少年性教育上的缺失也不成其为快播可以脱罪的理由。技术进步与法律规范之间,并不是一道非此即彼的选择题。快播案需要一纸公正的裁决,一纸能充分说理的判决。当司法公开碰上一个多元化时代,恰好这同时还是一个“人人都有麦克风”的自媒体时代,被吐槽,被解构,被“吊打”都在意料之中。法学精英们忧心于舆论审判,事实却是舆论并无裁判权,最终的司法结果仍要由法官来实现。

毋庸讳言,在不少刑事个案中,侦查取证的过程相比起快播案来说,可能还要粗糙得多。全程庭审公开的快播案当让一些侦查人员警醒。那个“侦查中心主义”的时代正在成为过去时,“以审判为中心”将更注重发挥庭审在认定证据上的核心价值。当辩护权被有效行使,粗糙取证必然会遭到辩方的阻击。找到控方的漏洞、甚至只是找到控方在控诉过程中所留下的一点瑕疵,也值得拥有掌声。正义并不是借助于控辩审哪个单方来实现的,正义是借助于控辩审三方的有效参与而共同实现的。

最后一个问题:辩方众多被热传的“金句”究竟有没有用?从庭审的视角来看,辩方的一些反问的确显示出了颇高的临场机智,也赢得了观众的喝彩,却是否能对指控形成有效的抗辩还得具体分析。

如“为什么出了事只追究快播?合理性在哪儿?”“还有百度云、网易云,这个云那个云的,为什么不关停?”这类的“机智”估计就不太有效果。

这就好比一个贪腐官员在法庭上说,“为什么出了事只追究我?合理性在哪儿?”“还有谁谁谁、谁谁谁,为什么不判刑?”

法院当然不需要回答这个问题,它奉行的是不告不理。杜绝“选择性执法”,那是执法机关的事。

有一点是肯定的:“传播淫秽物品牟利罪”非自快播案始,当然也不会到快播案止。