产业承接的经济风险研究述评

范海洲 ,范 昱

(1.安徽建筑大学,安徽合肥 230601;2.安徽工业经济职业技术学院,安徽合肥 230051)

产业承接的经济风险研究述评

范海洲1,范昱2

(1.安徽建筑大学,安徽合肥230601;2.安徽工业经济职业技术学院,安徽合肥230051)

摘要:国外关于产业转移的经济风险问题,主要研究产业梯度转移风险和经济增长风险。我国区际产业转移的经济风险,关键是产业承接地的经济风险问题。在承接发达地区产业转移的过程中,中西部地区面临的最主要经济风险是产业升级风险、技术进步风险、劳动力失业风险和环境污染风险。

关键词:中西部地区;承接;产业转移;经济风险

产业转移是经济发展的产物。在第四次全球产业转移浪潮的背景下,我国中西部欠发达地区利用普惠化的国家区域发展战略,积极从此次产业转移浪潮中寻求地区经济发展的机会。在全球经济萧条,我国经济转型的关键时期,中西部地区积极探索承接东部发达地区产业转移的战略对策,防范和控制产业承接的经济风险,是我国经济可持续发展和缩小区域差异的关键所在。

1国外关于产业转移的经济风险研究

国际上有关产业转移的经济风险研究,主要关注国家与国家之间的产业转移情况。20世纪30年代,日本经济学家赤松要提出了雁行模式理论,他认为后发国家可以通过承接发达(高梯度)国家产业转移,实现工业化后,再转移到欠发达(低梯度)国家,呈现梯度转移的过程。随后产业转移的风险研究主要集中在两个方面:产业梯度转移风险和经济增长风险。根据“比较成本原则”,W.Arthur Lewis把劳动密集型产业作为产业转移的主体,并把产业转移与比较优势的变化相联系,认为产业转移是该产业的比较优势的变化而造成[1]。小岛清(Kiyoshi Kojima)在“边际产业转移论”中指出,产业转移国或地区由于某种原因失去了该产业的比较优势,从而使得该产业转移到具有比较优势的其他国家或地区[2],这对产业转移国来说是“比较优势的再生”(Comparative Advantage Recycling),但对承接国来说可能面临梯度转移风险。根据R.Vermon的梯度转移理论,Z.A.Tan将产品分为高、中、低三个档次,认为就国家间的产业转移而言,产业转移国一般将高档产品的生产主要放在本国,中档产品在国外组装的同时生产也逐步向国外转移,而低档产品的生产则完全转移至国外进行,这样使产业承接国容易被锁定在低端产业上,并形成对资源的过度依赖[3]。

一般认为,产业转移对转移国来说会对其产业结构产生积极的影响,因为产业转移从根本上说是一种“比较优势寻求”,因此会促进贸易的增长,最终带来经济的快速增长[4]。然而,Haddad和Harrison则研究认为,更高水平上国家间的产业转移未必一定能带来产业承接国生产率的增长[5]。Aitken和Harrison就提出了国际产业转移对承接国企业的生产率会产生负面影响,发现企业的国外所有权与其进行技术转移的规模呈现负相关现象[6]。而且会出现国际产业转移可使承接国的国内生产总值提高很快,但是与国民生产总值呈负相关的情况。Rodriguez-Clare认为,当本地企业与跨国公司之间的联系比较微弱时,产业转移与本国经济增长之间是负相关的[7]。除此之外,Peter Gourevitch从政府行为角度分析,产业承接地的政府政策对产业转移有着重要影响。在利益博弈下,地方政府在制定产业承接政策时,很可能会出现追求短期利益的行为[8]。

2承接产业转移的主要经济风险

国外关于区际产业转移问题的研究,富有代表性的是胡佛——费希尔(Hoover-Fisher)的区域经济增长阶段理论和罗斯托(W.W.Rostow)的经济成长阶段论,认为区域经济的发展过程大致会经历自给自足、乡村工业崛起、农业生产结构转换、工业化和服务业输出等六个阶段[9],其中工业化阶段是经济发展的关键阶段,在此过程中,技术的改变会导致生产与消费过程中经济行为的改变[10],使经济行为主体的预期经济目标与实际结果发生偏差,从而产生经济风险[11]。

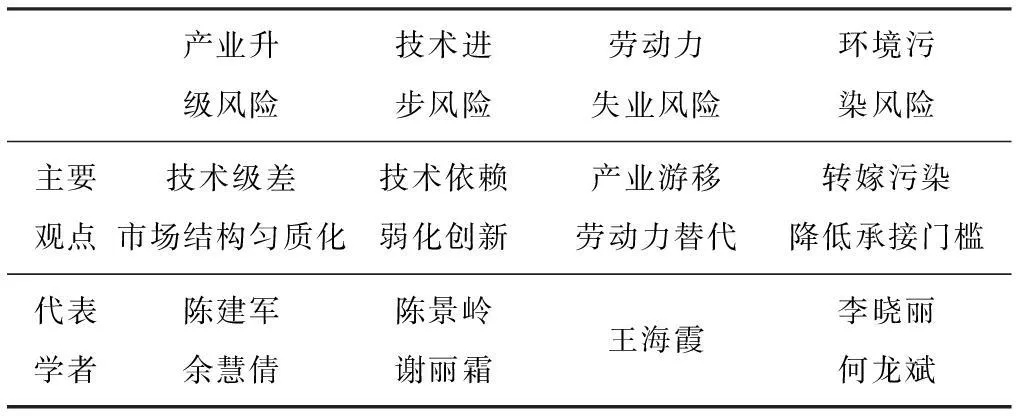

国内学者对我国地区产业承接的经济风险进行了专门研究。根据经济风险作用领域和作用方式,将经济风险分为经济福利性风险和社会福利性风险两个主要方面,经济福利性风险包括产业升级风险和技术进步风险,社会福利性风险包括就业风险和环境污染风险。见表1。

表1 承接产业转移的经济风险

2.1产业升级风险

对于中西部地区来说,承接产业转移重要目的在于,能否通过承接发达地区的产业来促进本地区的产业升级。产业升级有助于带动产业结构变化,从而实现本地区资源在产业间的合理配置,推动经济增长。陈建军认为,现阶段市场扩张、产业结构调整、追求经营资源的边际效益最大化和企业成长的需要是我国区域产业转移的动因[12]。因此产业转移不会天然地推动承接地的产业升级,如果承接不当,反而会面临固定级差、形成路径依赖以及结构匀质化的风险,进而导致产业升级缓慢。第一,产业转移容易使承接地陷入垂直型分工格局,产业容易被锁定在低端环节[13]。发达地区在产业转移过程中,移出的产业往往是本地区的低端产业,是技术进入标准化阶段的产业,且以劳动密集型为主,技术投入较为有限。中西部地区在承接这样的产业后,自然处于“微笑曲线”的底部,将很难提升本地区的产业结构和产品的技术构成,容易固定与发达地区的技术级差。第二,中西部地区在承接产业转移过程中,利用了本地区的资源优势和劳动力低成本优势,对发达地区产业容易形成技术依赖。中西部地区如果过分注重于通过承接产业转移来吸收发达地区技术,则在一定程度上降低本地区企业自主研发的动力,会陷入“引进——落后——再引进——再落后”的困局。第三,承接地的市场结构容易出现匀质化倾向。在相同的产业转移背景下,承接地企业在竞争手段和方式上往往表现为单一和趋同,产业内的企业容易互相模仿,产业的市场结构呈现匀质化倾向,从而使市场竞争加剧和企业利润下降。

2.2技术进步风险

在承接产业转移过程中,中西部地区可以利用产业的梯度转移,促进本地的自主创新以及通过技术引进带动技术进步,但如果完全依从发达地区产业转移战略,势必会造成对产业移出地企业的长期依赖,失去自主创新发展的动力,从而在技术进步上出现“天花板效应”。因此,承接地在承接产业的过程中面临的技术进步风险主要存在于:首先,会弱化本地企业的自主创新。尽管承接产业转移对承接地的自主创新能够产生一定的正向溢出效应,但李伟庆和金星认为这种促进作用主要体现在技术水平偏低的外观设计和适用新型创新方面,而在技术水平较高的发明专利创新方面则不够明显[14]。在承接产业转移的背景下,欠发达地区往往依赖于自身的资源优势与劳动力的低成本优势,过分注重于引进有利于经济快速增长的资金和项目,这种经济发展的短视行为必然会削弱对自主研发投入和人力资本投资,直接影响到本地企业的自主创新能力。其次,容易陷入技术僵局。欠发达地区由于自身技术水平和发展条件的限制,在承接产业转移过程中,大多是从产业的成熟阶段进入,引进的是标准化技术。如果欠发达地区一味地依赖自身资源,热衷于对引进技术的“改良创新”和由此带来的短期效益,就必然会影响到对所承接技术的消化吸收。不注重内生性的技术进步,就无法真正提高自主创新能力,对引进技术形成高度依赖,其经济增长难免会陷入技术僵局[15]。珠三角地区“三来一补”加工贸易产业之所以出现了今天的困境及衰退,谢丽霜认为在很大程度上就是因为在承接港、澳、台、日、韩产业转移过程中,忽视自身技术创新和产业升级所致[16]。这种以高投资、高消耗、低效益、低工资为特点的经营模式使企业始终处在产业链的低端,缺乏核心竞争力,一旦外部环境发生变化,企业发展就会遭遇瓶颈。再次,产业转移容易使承接地处于垂直分工中的低端,这会进一步增大转出地和承接地之间的技术差距,同时对于承接地来说,会存在为争夺产业移入本地而产生内耗并进而阻碍技术进步的现象[13]。

2.3劳动力失业风险

在产业转移过程中,有些移出地企业尤其是中小型企业,往往更多地是看重承接地政府提供的优惠政策,以及承接地劳动力成本偏低的条件,一旦环境发生了变化,或是优惠政策和条件取消后,他们马上会考虑转移到条件更优惠的地方,这种产业叫游移性产业(footloose industry)。游移性产业会给承接地就业带来不稳定因素,这些产业离开后,势必会使本来就业于这些企业的员工面临失业的风险。另一方面,发达地区的产业与承接地类似产业相比,有更多的优势,往往还会对当地企业产生挤出效应。这两种情形都会造成本地区失业人数绝对量的增加。

发达地区高梯度产业转移到中西部后,在引领和带动本地区产业升级的同时,也会提高本地区资本的有机构成,不可避免地会出现资本对劳动力的替代现象[17]。由于产业级差的存在,承接地产业与所承接的产业对劳动力的需求层次存在较大差异,与需求结构相比,劳动力的供给结构的刚性较强,调整时期比较长,也就容易出现产业承接地劳动力供给结构难以满足东部西移产业的需求,从而导致结构性失业风险的增加。在这种情况下,往往会出现“失业与空位”并存的现象。

另外,产业从一个区域转移到另一区域必然伴随着人口的流动,产业承接地人口的增加会导致基础设施建设及就业的压力。

2.4环境污染风险

我国现阶段的产业转移,主要以东部发达地区为产业移出地、中西部欠发达地区为产业承接地的区际产业转移,产业转移的现状是由产业移出地的“推力”与产业承接地的“拉力”共同作用的结果。由于存在地区间的“产业级差”,根据产业梯度转移理论,发达地区产业的移出是一种“比较优势寻求”,随着各类生产要素成本的不断上升,那些劳动密集型和资源密集型的产业必将先行移出。同时,由于中西部地区较为落后的经济水平的制约,环境外部性内在化的程度较低,作为转移主体的企业还可以通过产业转移降低环境污染的治理成本[18],转嫁污染风险。因此,我国东部地区向内地转移的产业中,很多属于污染效应较强的边际产业,如果选择不当,容易造成承接地环境污染、资源过度开发的风险。

由于地方政府和中央政府之间的利益博弈关系,对地方政府绩效进行科学的考评机制还没有完全建立,当环境保护和经济增长发生冲突时,欠发达地区往往会更加倾向于承接给本地带来经济增长的产业,从而忽视所承接产业的高污染、高能耗的问题。

何龙斌认为,在承接发达地区产业的过程中,欠发达地区受利益的驱动和地方保护主义的影响,各省市之间还会成为承接的竞争者,甚至不惜降低承接门槛,把降低环保要求,作为招商引资的优惠条件[19]。在产业移出地的“推力”和产业承接地的“拉力”共同作用下,东部地区在产业移出中会将许多传统产业向中西部地区转移。虽然这在一定程度上会促进欠发达地区生产结构调整、就业结构优化、社会资本有机构成的提高,但卢根鑫认为这同时也会引起环境污染和生态恶化[20]。

3结论与展望

当前有关产业转移的研究成果很多,但尚未形成完整体系。国外研究偏重国际间的产业转移,国内学者注重研究区际产业转移,且主要集中在低端产业锁定和经济增长风险方面,而对产业承接地的经济风险识别与防范机制研究则显不足。未来关于产业承接的经济风险研究应注重解决以下几个问题:(1)在研究对象上。对一些具体问题需作深入分析,如产业承接地在承接产业转移时所面临的具体经济风险、如何对风险进行评估以及如何防范风险等。(2)在研究结论上。关于区际产业转移对承接地经济社会发展产生的正负效应等问题,需进行比较研究和量化分析。(3)在研究内容上。要考虑在低碳经济背景下,产业转移存在着区域环境公平和经济发展机会均等的问题,以及如何避免发达地区向欠发达地区转嫁污染风险等,研究有利于区域经济可持续发展的产业承接问题。

[参考文献]

[1]阿瑟·刘易斯.国际经济秩序的演变[M].乔依德,译.北京:商务印书馆,1984.

[2]安虎森.区域经济学通论[M].北京:经济科学出版社,2004.

[3]TAN Z A.Product cycle theory and telecommunications industry-Foreign direct investment, government policy and indigenous manufacturing in China[J].Telecommunications Policy,2002,26(s1-2):17-30.

[4]OZAWA T.Foreign direct investment and economic development[J].Transnational Corporations, 1992,1(1):24-31.

[5]HADDAD M and HARRISON.Are Three Spillovers from Direct Foreign Investment: from Panel Data for Morocco[J].Journal of Management, 1993,42:51-74.

[6]AITKEN B J and HARRISON A E.Do Domestic Firms Benefit from Direct Foreign Investment? [J].Evidence from Venezuela, American Economic Review.1999, 89(3):605-618.

[7]RODRIGUEZ-CLARE A.Multinationals, Linkages and Economic Development American[J].Economic Review, 1996.88(5):1290-1310.

[8]GOUREVITCH P, BOHN R,MEKENDRIEK D.Globalization of Produetion:insights from the hard disk drive industry[J].World Development,2000,28(2):301-317.

[9]罗斯托.经济成长的阶段[M].北京:中国社会科学出版社,2001.

[10] 段开龄.风险及保险理论之研讨:向传统的智慧挑战[M].天津:南开大学出版社,1996.

[11] R E 麦格尔.风险分析概率[M].孙济元,杨少俊,译.北京:石油工业出版社,1985.

[12] 陈建军.产业区域转移与东扩西进战略[M].北京:中华书局,2002.

[13] 余慧倩.论国际产业转移机制[J].江汉论坛,2007(10):43-46.

[14] 李伟庆,金星.区际产业转移对承接地自主创新影响的实证研究[J].科技进步与对策,2011(9):29-33.

[15] 陈景岭.我国区际产业转移中的经济风险评估研究:基于 TOPSIS 模型[J].科技管理研究,2012(24):240-246.

[16] 谢丽霜.西部地区承接东部产业转移的环境风险及防范对策[J].商业研究,2009(1):95-98.

[17] 王海霞.西部地区承接中西部地区产业转移存在的问题和对策[J].商业时代,2009(3):96-97.

[18] 李晓丽.欠发达地区承接产业转移的环境风险及防范对策[J].改革与战略,2010(10):100-102.

[19] 何龙斌.对西部地区承接国内产业热的几点思考[J].现代经济探讨,2011(2):61-64.

[20] 卢根鑫.国际产业转移论[M].上海:上海人民出版社,1997.

[责任编辑朱毅然]

Study on the Economic-risks of Undertaking Industrial Transfer of Central China

FANHai-zhou,FANYu

(1.AnhuiJianzhuUniversity,Hefei230601,China;2.AnhuiTechnicalCollegeofIndustryandEconomy’,Hefei230051,China)

Abstract:The study on economic-risks of undertaking industrial transfer mainly includes gradient shift risks and economic growth risks.The key of economic-risks of industrial transfer in China is the risk of industrial undertaking.During the process of undertaking industrial transfer, the most significant economic-risks of middle-west China include the risks of industrial upgrade, technology progress, labor unemployment and environmental pollution.

Key words:middle-west China; undertaking; industrial transfer; economic risk

中图分类号:F269.22

文献标识码:A

文章编号:2095-770X(2016)03-0020-04

作者简介:范海洲,男,安徽合肥人,安徽建筑大学副教授,硕士导师研究生,主要研究方向:区域经济、技术创新;范昱,女,安徽巢湖人,安徽工业经济职业技术学院讲师,主要研究方向:产业经济。

基金项目:国家社科基金项目(13BJY079),安徽省科技厅软科学项目(1302053054)

收稿日期:2015-09-06

PDF获取: http://sxxqsfxy.ijournal.cn/ch/index.aspxdoi: 10.11995/j.issn.2095-770X.2016.03.006