追问逼问逼到学生打开思维的另一扇窗户

——特级教师刘松《认识百分数》片断赏析

何绪铜

近期聆听了著名特级教师刘松在重庆演绎的经典优课——《认识百分数》。课堂上高效互动、全方位互动,追问补问逼问,把学生逼到墙角,逼到学生打开思维的另一扇窗户的精彩场面,让笔者内心受到强大震撼,仿佛看到了教学的另一重境界。现将其中的一个精彩片断整理如下,与同行一起分享。

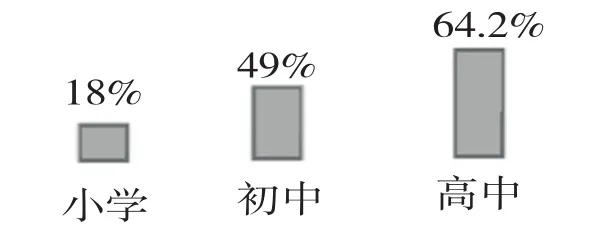

【片断】出示:根据去年年底的统计,某市学生的近视情况如下:

师:现在根据百分数的意义,说一说这个18%你是怎么理解的?谁是谁的18%?

生:(盯着老师)这个18%是指小学生的近视率是18%,就是说小学生近视的人数是全体小学生人数的。

师:不是要说给老师听,是讲给全班同学听。

生:(面向全体同学)我说得对吧?

追问:你在问谁呀?

生:问“他”(另一名学生)。

师:哪该怎么问,重来一遍。

生:请问“你”,小学生的近视率是18%,就是说小学生近视的人数是全体小学生人数的,我说得对吧?

生:对。

师:现在老师有问题要问,假设全体小学生是100人,近视人数就是多少?(18人)

师:(指一名学生)你来继续追问。

生:(上台追问)假设全体学生是1000人,近视人数就是多少?(180人)。10000人呢?(1800人)。100000人呢?……

师:我们再来看这个49%,它又是什么意思?是什么数跟什么数比?谁来回答。

生:初中生的近视率是49%,就是说初中生近视的人数是全体初中生人数的。

生:初中生近视的人数与全体初中生人数在比。

师:谁来像刚才那样向刚才回答问题的同学或全班同学提问?我找一次言都没发过的同学来。

生:假如全体初中生人数是1000人,那近视的人数就是多少?(490人)

生:假如全体初中生人数是10000人,那近视的人数就是多少?(4900人)

生:假如全体初中生人数是100000人,那近视的人数就是多少?(49000人)

生:听到了吗?听懂了吗?

师:你很有老师的风范。我们再来看最后这个64.2%,大家是怎么理解的?还是找没说过话的同学来。

生:假如全体高中生有100人,近视的有64.2人。

师:有问题吗?

生:(摸摸耳朵)为什么会是64.2%。

补问:是呀!为什么会是64.2%呢?会有64.2个人存在吗?

生:不会。

追问:那高中生的近视率64.2%,这个64.2%是不是有问题呢?

生:好像没问题,因为假如全体高中生有1000人,近视的人数就有642人;如果假如全体高中生有10000人,近视的人数就有6420人。

逼问:那问题出在哪儿呢?大家讨论讨论。

师:还有同学没回答过问题,请你来。

生:举大数说没问题,举100人有问题。

追问:这说明64.2%这个百分数本身有没有没问题?(没问题)

逼问:为什么没问题?老师帮你一下,先想一想这个64.2%是怎么得来的?

生:我想是调查统计了所有的高中生后,用高中生的近视人数与全体高中生人数比较得出的结果。

追问:“64.2”怎么得来的?

生:这是把比的结果的分母化成了100,分子也要随着变化而得来的。

逼问:64.2%的确有来历,这说明它没问题,但为什么却偏偏闹出64.2人的笑话呢,这说明了什么?

生:说明64.2%没法表示具体的数。

逼问:那它是用来表示什么的?

生:表示近视人数与总人数的关系的。

补问:那18%、49%是不是可以表示具体的数?找后边未举手的同学来。

生:也不能,因为我们假设被调查人数是10人的话,那近视人数就成了1.8人、4.9人了。

师:现在你们对百分数感觉怎么样了?

小结:百分数不能表示具体的数,它表示两个数间的关系。

师:从64.2%中,谁还有发现?

生:百分数里有小数。

师:对,百分数里有小数。你们真是太厉害了,几分钟时间就发现了百分数这么多秘密。

上述片断,仅是整个精彩中的一个短小掠影,但它却紧扣着课堂的脉搏,给我留下了无穷的回味和太多感悟。

感悟之一:全方位互动,不放弃每一个学生

短短的7分钟,针对“18%、49%、64.2%这三个百分数如何理解”这一个大问题,抽学生9人,答问20人次。片断中,老师4次提到“找从未回答问题的同学来”,4次提醒学生“不是讲给老师听,是讲给全班同学听”“要面向全班同学讲”。来参加上课的共28名学生,没有一个学生不被老师抽问。课堂上老师的眼睛就像探照灯一样,随时扫视着每一个学生,关注着所有学生的课堂举动和学习状态。学生由于被高度关注,课堂上走神的、开小差的、偷懒的没有了空间,学生的思维、注意、精神等全部被卷入课堂,积极思考、踊跃发言、争相点评成了课堂的新常态。这样的“互动”是高效的,是全方位的,是每一个学生的,那些不爱发言的学生和学困生成了被老师叫得最多的人。

感悟之二:追问补问,不放过每一次生成

“认识百分数”这一课的核心素养是培养学生对百分数的数感,它包括对百分数的意义、具体情境中数与数的关系的感悟和理解。而这些对小学六年级学生来说是抽象、困难和迷糊的,很多学生对“百分数的意义”仅停留在“表示一个数是另一个数的百分之几”的文字上,对“百分数不能表示具体数量只表示关系”靠老师告诉、自己强记,至于“为什么”,他们不明白、也不信实。刘松老师紧紧扭住这一难点、盲点、疑点,以发生在学生身上的近视率为题材,设计了“18%、49%、64.2%这三个百分数如何理解”的问题。

为让这个问题的解决能引起学生足够的思考和感悟,刘老师将这一问题掰成3个小问题。先理解18%,通过举数据追问,教给学生追问的方法;接着理解49%,完全放手,由生生间提问追问;最后理解64.2%,紧紧抓住学生的生成“假如全体高中生有100人,近视的有64.2人”,展开4次追问(有问题吗? 64.2%是不是有问题?64.2是怎么得来的?)2次补问(为什么会是64.2%呢?会有64.2个人存在吗?那18%、49%是不是可以表示具体的数?)4次逼问(那问题出在哪儿呢?先想一想这个64.2%会是怎么得来的?64.2%没问题,64.2人却闹出笑话,这说明了什么?那百分数是用来表示什么的)。特别是针对“其中一位学生”,老师用2个追问、3个逼问,逼得“这位同学”走投无路,退到墙角,不得已选择放弃了“是多少、多少个”这种理解数的固化思路,重新调整修正为“64.2%是表示高中生近视人数与总人数的关系,不能表示近人数的具体个数”这一新思路上。整个过程,老师没讲,只有一次提醒,“64.2%是怎么得来的?”但学生却在老师一次又一次的追问补问逼问中,不断修正调整重建,最终恍然悟出“百分数的意义”,找到对百分数的感觉。