戚发轫 梦圆天地间

余玮

为了实现中国的航天梦,戚发轫毫无倦意地铿锵前行着。他走的那条路,一头连着光辉的过去,一头通向辉煌的明天

2016年4月24日,是國务院批复同意的首个“中国航天日”。这是为了纪念1970年的这一天第一颗人造地球卫星“东方红一号”成功被送入太空。

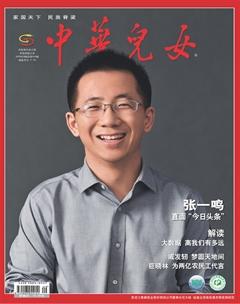

戚发轫,这个名字在中国航天领域成了一个符号。走在大街上,很少有人知道他曾参加过中国第一颗卫星的研制工作,历任过“东方红一号”卫星技术负责人,“东方红二号”、“东方红三号”卫星总设计师,直至执掌设计“神舟”载人飞船的帅印。丰富的经历,使他被称为共和国航天事业发展史的缩影。

耄耋之年的中国航天界元老戚发轫依然精神矍铄,谈起中国航天事业的发展就关不上话匣子……

爱梦:侵朝美军“炸”出的飞机梦

“发轫,原来是开始的意思,”今天,戚发轫如此诠释自己的名字:“我是上中学后才明白了它的含义。起名的是位私塾馆的老先生。说来也巧,中国航天的许多第一都让我给赶上了——第一颗人造地球卫星、第一枚导弹、第一次两弹结合、第一枚运载火箭、第一颗通讯卫星、第一艘载人试验飞船、第一艘真正载人意义上的飞船……”

留在戚发轫少年记忆里的,是深受日本军国主义奴役的情景。当时的家乡是日本霸占的满洲国,日本把这里的中国老百姓当成他们的臣民。为了实现长期霸占东北三省的野心,日本在东北实行了奴化教育,戚发轫每天背着书包走进校门后的第一件事就是被强行集中到操场中间,面向东方三鞠躬,然后大声高颂:“我们是天皇陛下的臣民!……”然后才能走进教室上课。“中国人为什么被说成是日本天皇的臣民?”戚发轫不明白,回家问母亲,母亲告诉他,因为我们是亡国奴。因此,亡国奴的耻辱在他幼小的心灵中深深地扎下了根,同时也埋下了雪耻的种子。

戚发轫的高中是在大连读的。此时,正赶上朝鲜战争爆发,美国的飞机经常轰炸鸭绿江大桥,有时还轰炸沈阳,可就是不敢轰炸大连。这一奇怪的现象使戚发轫纳闷。是老师的话解开了他心中的疑团,原来由于当时大连由苏联军队驻守,苏联有强大的空军和炮兵,美国飞机不敢来。戚发轫回忆说,“抗美援朝时正上高中,那时美国的飞机在东北地区狂轰滥炸。大批的伤员被运到大连,我和同学经常帮助抬伤员时看着那些被炸得血肉淋淋的同胞,当时最强烈的想法就是,国家没有强大的空军,就没有制空权,就会被人欺侮。”于是,他发誓将来要为壮大中国的空军奋斗一生。

高考填志愿时,他报三个专业全都是航空专业。“我这一生只做过一次选择,就是在1952年大学填报志愿时,选择了北航的飞机系。那时我们还没有航天专业,而这个选择我终身无悔。”戚发轫的理想终于实现了,他以优异的成绩走进北京航空学院的大门,成为飞机设计专业的一名学生。

从东北进京,他是一身“老土”打扮:剃着光头,上着蓝布褂,下穿黑色肥腿裤。提着简单的行李走下火车,站在前来接站的打扮入时的北京“洋”学生面前,初见世面的他有了一点不好意思的感觉。

因为高中没有毕业就考上了大学,连抛物线也没听说过的戚发轫,一开始学习比较吃力,但憨厚的他知道用功,学习进步很快,成绩越来越好。大三那年,在同学们的拥戴下,他当上了团支书。在班上,最用功的戚发轫立志将来要造出世界上第一流的飞机,保卫祖国的蓝天不受侵犯。

入梦:没有“洋拐杖”照样攻顶尖

1957年,戚发轫大学毕业后即被选入刚刚组建的国防部第五研究院一分院,穿上了军装。在紧张的工作之余,一个叫姜福玲的姑娘悄悄走进了他的生活。姜福玲与戚发轫是大连老乡,而且两家相距很近。戚发轫考入北航后,姜福玲也考进了天津纺织工业学校,1958年毕业分配到了内蒙古。这年5月17日,毛泽东在党的八届二中全会上提出中国也要搞人造卫星的号召。中国科学院新技术局就把人造卫星研制任务列为1958科学研究发展规划的第一项重点任务,简称“581”任务。

此后,根据当时的形势,中央提出集中精力搞导弹,强调“两弹为主,导弹第一”。组织上准备选送戚发轫去苏联军事院校学习导弹的总体设计,便让他参加了俄语集训班。可等他专门学了几个月俄语,满心欢喜准备赴苏时,上级又突然通知不去了,原因是苏方不接收军人。

为了学导弹,戚发轫只好脱掉军装。1959年,上级决定让戚发轫前往苏联莫斯科航空学院学习“导弹总体设计”。为怕这一走五六年,把终身大事给耽误了,领导特批他把婚先结了。于是,戚发轫给姜福玲写了一封信,请求她能做自己的新娘。1959年的“十一”,姜福玲从内蒙赶到北京,两人在戚发轫的单身宿舍里,把两张行军床拼在一起,这就是他们的新房了。

蜜月过后,妻子姜福玲回了内蒙,而等待赴苏的戚发轫却突然被告知,因所报专业涉及机密,被苏联拒绝了。“那时我国的航天事业可以说是一穷二白,连能发射卫星的火箭都没有。只有小型的近程导弹,计算机、电子等专业都很落后,整个国家的科技水平都很低。毕业后我被分配到国防部第五研究院,先下连队学技术。本来准备结束后到苏联学习,可我是军人,并且是学习导弹总体设计的,人家不愿意中国能够制造自己的导弹,发展中国的航天事业。因此,苏联不接收。”今天,戚发轫还无奈地回忆说,当初临行前还特地回老家看了看父母,可是人还未返京,一纸因为自己是军人而不能赴苏学习的通知先到了。

没能去苏联学习,让戚发轫怅然若失;但因为这促成了他和心爱的人结合,总算对他是个安慰。随后,他打定主意,想跟在华的苏联专家学。1959年中国还有苏联专家,戚发轫就跟着他们学了几个月。不多久,中苏关系恶化,苏联专家几乎是在一夜之间全部撤走了,并带走了所有图纸与资料……

一系列的变故让戚发轫再次明白,“中国的国防建设已被逼到了一个死胡同里,顶尖技术是买不来的,只有靠自己的力量,独立地发展我们的航天事业”。

离开了“洋拐杖”,戚发轫走上了一条自学的道路。不管是搞导弹、导弹核武器,搞“长征一号”运载火箭总体设计,大学毕业后的10年里,戚发轫边学边干,整天与导弹和火箭打交道。盡管没能搞航空,但是戚发轫还是爱上了搞弹道,因为他知道,这个家伙敌人照样害怕。

“那时没有了苏联专家,钱学森先生那么大的科学家亲自给我们讲导弹概论。钱老说,航天工程,不是靠几个人就能做出来,它需要一批航天人才,要花精力培养一批航天人才才行。”当年,望着讲台上那位曾被美国官员称为“无论在哪里,他都抵得上5个师”的传奇人物,台下的戚发轫生发出许多感慨。他无论如何也没想到,像钱学森这样赫赫有名的大科学家会亲自来给他们上课。有意思的是,在这个有点“扫盲””性质的培训班里,后来居然真出了不少火箭、卫星专家,除了戚发轫外,还有王德臣、沈辛荪、钱振业等人。正是他们,将中国航天事业经历了“从无到有”的过程。

走出培训班的大门,戚发轫与他的那班同学们很快就“真刀真枪”地学以致用了。1964年,我国“东风一号”导弹在酒泉首飞成功,戚发轫荣立三等功。1966年,承担“两弹结合”任务的戚发轫在酒泉卫星发射场一呆就是5个月。这年10月底,发射任务圆满完成,亲临发射场的聂荣臻元帅高兴地请研制人员吃手抓羊肉。伴着发射成功后的愉悦心情,第一次吃手抓羊肉的戚发轫,感觉羊肉的滋味別提有多香了。

光阴荏苒,往事难忘。如今再去酒泉,手抓羊肉作为一道特色菜,已经经常可以吃到。发射基地的人们风趣地说,这里的羊吃的是中草药(骆驼草等)、喝的是矿泉水(地下水)、持“两国护照”(基地地处中蒙边境,一不留神,羊就出了国),这么特殊的羊,肉味儿能不好吗?尽管食客们对这羊肉味道啧啧称赞,但是戚发轫却总感失望,“现在再也找不到当年吃手抓羊肉那份香喷喷的感觉了”。

追梦:“追星”为叩太空之门

“两弹结合”的任务成功完成之后,戚发轫又参与了我国第一枚运载火箭“长征一号”的结构和总体设计,他提出的火箭三级与二级分离方案,经飞行试验证明既简单又可靠。正当他准备在运载火箭领域大干一场的时候,聂荣臻元帅将他和另外17名骨干调往新组建的中国空间技术研究院。

受命于多灾多难的动乱年代,肩负着中华民族早日叩开太空之门的重托,“航天十八勇士”离开了自己从事多年的专业,二话没说,很快卷起铺盖,来到了新的岗位,投入“东方红一号”卫星研制的战斗。

然而,和绝大多数中国知识分子的命运一样,这位东北汉子所要承受的往往不只是技术上的考验,更多的是那场革命风暴的冲击。正当他准备甩开膀子大干时,爱人姜福玲却被送进“五七”干校进行“劳动改造”。家中的贤内助一走,便扔下60多岁的老母亲和一个6岁、一个只有一岁半的两个孩子,一家三代四口,老的老,小的小,端屎倒尿、烧水做饭,就全扔给了戚发轫一个人。

在那个年代里,能静下心来搞卫星研制,成了戚发轫最大的奢望。“东方红一号”卫星的研制任务本来就压得他喘不过气来,许多技术难题等待着他去组织攻克,可是他却不能以主要精力去解决技术问题,因为还要不断地被“请”去抓所谓的“革命”。这边正在为解决一个技术问题干得热火朝天的时候,那边突然喊他们去搞“大批斗”、学文件——即使你再忙,纵有一千零一个理由也要乖乖地服从,否则就会被扣上“白专”的帽子,就会被说成“用生产压革命”,轻则批评检查,重则批斗。再加上什么“早请示、晚汇报”这些每天必须做的“节目”,常常搞得他和同事们焦头烂额。于是,他们只得在“革命”的间隙搞卫星研制。面对这些,戚发轫急得火烧火燎,不得不把资料、书本带回家去,夜深人静,在侍候完老小后才开始自己的工作。

长期劳累,铁打的汉子也会垮下来。一天晚上下班后,戚发轫骑车回家途中,突然觉得肚子疼痛难忍,四肢发软,满头冒汗,连衣服都湿透了。他只好一手推车,一手捂肚子,一步一歪地艰难地挪到了一家医院。经检查,得了盲肠炎,并已穿孔,必须立即住院手术,否则就有生命危险。然而,手术需要家属签字,但妻子在干校劳改,怎么回来签字呢?再说他也不想给妻子受伤的心再撒一把盐,于是他让医院把工宣队的领导请来,在手术单上签了字。

就是在这样困难的情况下,戚发轫仍然没有放下他心中的那个理想,并夜以继日地向着那个目标挺进。

1970年4月中旬,“东方红一号”卫星从北京运至酒泉发射基地之后,作为其总体技术负责人的戚发轫更是开始超负荷地忙碌。他要负责对卫星发射前的总“体检”,要了解卫星各个系统的“健康”状况……必须经过精细的检查测试,保证卫星与火箭的顺利对接。

在卫星发射之前,戚发轫随钱学森、任新民、杨南生等前往人民大会堂向周恩来汇报工作,周恩来对卫星能不能入轨、入轨后能不能准确地唱响《东方红》乐曲问得非常仔细。“周总理问,卫星到底能不能一次发射成功?我不敢打保票,就跟总理汇报说,凡是能想到的、在地面能做的试验我们都做了,都没有问题,就是没有经过空间环境的考验。”

在“长征一号”火箭、“东方红一号”卫星完成发射前的测试后,就放在水平运输车上进行水平对接,准备转运至发射场。转场前,周恩来总理要求相关人员写个书面报告,等政治局讨论后决定是否转场。“我很紧张,跟总理说,来不及了。因为用的是蓄电池,之前我们只做过横放4天4夜的试验,现在卫星已经与火箭对接了,时间长了怕有问题”,戚发轫回忆说,“当时总理就问,为什么不多做点试验?你们搞总体的人要像货郎担子、赤脚医生那样走出大楼,到人家部件研制单位去,告诉人家怎么做,人家不就做了嘛!”这个意见戚发轫终身难忘,“所以在以后的工作中,每次都老老实实地把总体的要求一样不漏的告诉分系统”。

“东方红一号”卫星研制条件很苦。戚发轫举例子说到,当时他的主要任务是完善地面试验方案,但在完成试验的过程中,缺少的条件实在太多了。

“‘东方红一号的4根3米长的短波天线发射时是需要收拢起来的,上天解锁后靠卫星自旋力量甩出来,动作挺复杂的,轻了甩不开,重了又会因离心力太大而对天线结构造成不利影响。当年没有计算机仿真模拟,完全是靠地面试验。试验需要设备、场地,设备是我们自己研制生产的,场地当时受限于条件,就用中科院力学所的一个仓库。试验很危险,但是那时我们也没有任何专用的防护装置。做天线试验时,老同志每人拿个纸箱子盖挡着,从木板间的缝隙往外观察;年轻人就爬上(没有顶棚的)房梁,骑在上面往下看。”戚发轫说,在当时的环境下,类似的情况还有很多。

“点火——”这年4月24日21时35分,随着现场总指挥一声口令,乳白色的运载火箭尾部喷出一团橘红色的火焰,直冲云霄。“我永远忘不了发射那天,晚上天气一开始不太好,大家都很着急,直到晚上9点,天空中的云层在发射轨道上裂开一道缝,悬着的一颗心才落了下来。”戚发轫说。

当火箭与卫星顺利分离时,那些从事运载火箭研制的科研人员欢声一片。发射基地的祝捷大会随即开始,戚发轫被安排在会上发言。周围那有节奏的热烈掌声催促着他上台,可他心里却忐忑着,坚决不肯登台。“星箭分离只表明火箭发射成功,卫星呢?它还没有入轨,还没有传出悠扬的《东方红》乐曲。所以,搞卫星和火箭区别还是挺大。”戚发轫说他当时必须耐着性子等。

很快,测控站报告:卫星顺利进入轨道。21时50分,新疆喀什观测站报告:已经收听到太空中传来的《东方红》乐曲,声音清晰洪亮——此时,激动万分的戚发轫一个跨步跳到台上,代表所有卫星研制人员抒发心声……

接受采访时,戚发轫对记者说:“我国的第一颗卫星、173公斤的‘东方红一号在酒泉发射升空。这是我一生中最高兴的事,打上去了,入轨了,听到乐曲了……那些声音至今还在耳边。听到东方红乐曲飘出,是我这一生最激动的时候。”

中国航天事业从零起步,到进入航天大国的阵列。作为中国航天工业的重要参与者、见证者,戚发轫感触颇多。他说,每一个行业都有自己的精神。而几代航天人在实践经验中凝炼出来的中国航天精神是“自力更生,艰苦奋斗,大力协同,无私奉献,严谨务实,勇于攀登”。

为了实现中国的航天梦,戚发轫毫无倦意地铿锵前行着。他走的那条路,一头连着光辉的过去,一头通向辉煌的明天。

责任编辑 王碧清