穆旦与奥登的理性求索

摘 要:穆旦与奥登诗歌上的一个显著共通点是他们共有的“理性求索”,这也构成了二位诗人观察和创作的一个基本面向。两位诗人以理性的视角聚焦现代世界的诸种存在,并在诗歌中对理性本体进行了深刻辨诘。两位诗人试图以这种理性求索为现代人的寻根突围提供一种可能的入口和通道,而这也构成了两位诗人诗歌丰富而深刻的现代蕴含。

关键词:穆旦 奥登 理性求索 存在

一、引言

穆旦(1918-1977)与奥登(W.H.Auden,1907-1973)同为20世纪中西方的著名诗人,奥登继叶芝、艾略特之后,以其鲜明的特色创新了英语现代诗的品格和呈现方式,开创了“奥登一代”。而穆旦亦力求诗歌形式上的突破,自觉学习和运用现代主义诗歌技法,点燃了中国上世纪三四十年代新的诗风,是“西南联大诗人群”“昆明现代派”“九叶诗人”的核心成员。纵览两位诗人的人生经历和诗歌文本,我们发现,穆旦与奥登诗歌上的一个显著共通点便是他们共有的“理性求索”。事实上,理性是任何一个时代都绕不开的话题,也是任何一位诗人下意识里潜藏着的某种精神呼唤。换言之,理性要么作为直接对象进入诗歌,要么以某种隐喻或背景进入诗歌,但无论是哪种方式,理性总是诗人构思创作的一个重要归向。以此观穆旦与奥登,我们发现,理性在两人的创作中占据相当大的比重,这种精神构成进一步导向了他们诗歌的理性品格和智性特征。两位诗人以理性的视角聚焦现代世界的诸种存在,并在诗歌中对理性本体进行了深刻辨诘。笔者尝试以文本细读与比较的方式走进穆旦与奥登的这种理性求索。

二、现代世界的理性聚焦

存在的突兀性迫使诗人持续思考现实中存在的诸种力量与元素,这种思考本身就是一种理性求问。穆旦与奥登在他们的诗歌中,对我们赖以生存的世界发出理性的拷问,其本质是在反思中重建另一种可能的理性秩序,以最终恢复业已疏离的心灵,安抚离家已久而苦于找不到归家之路的现代人的焦虑感,让“流浪人”不再“流浪”,不再“孤依无靠”。

穆旦的《流浪人》(1934年)细腻地描写了这种流浪人的身心状况:“饿——\我底好友,\它老是缠着我\在这流浪的街头”。这里的“流浪人”并非直指一个街头乞丐,而是现代人的一个隐喻。“饥饿”是现代人的重要特征,饥饿困扰下的现代人在精神的荒原上只能是一个乞丐,漫无目的、举目无亲、不死不活地挣扎残喘。于是穆旦接着写道:

软软地,\是流浪人底两只沉重的腿,\一步,一步,一步……\天涯的什么地方? \没有目的。可老是\疲倦的两只脚运动着,\一步,一步……流浪人。

这种“昏沉着的头、苦的心”一步一步捱进的流浪画面隐喻了现代人的生存困境,体现了穆旦对“现代流浪人”的理性思考:“饥饿”是其病根,无目的、无选择是其病因,这种流浪根本不是一种前进,乃是一种困在原地的游斗,其结果只能是生命的耗散,为世界的荒诞性做一条微不足道的脚注而已。反观这首诗,我们发现,穆旦在这里尝试将自己视野内的诸种对象纳入理性思考的范围,溯因求理,建构起现实在理性坐标中的具体位置,藉此获得一种可以激励主体突围前行的可能的路径来。当然,这种理性思索不乏反讽与对比,借助具体的喻象,以略显沉重而又缓慢的音调入诗,给读者留下了广阔的反思空间。

无独有偶,奥登也在芜杂的心绪下刻画了现代流浪人,只不过奥登的笔触更具体,有更深的欧洲文化背景、更强的时代感和更纵深的西方地理空间感。如在《流亡者布鲁斯》(Refugee Blues,1939年)中,奥登描写了当时被希特勒驱逐德国而流亡的难民,道出了他们处处被拒绝的孤立无援的处境。这一描写以“布鲁斯”为点题,将其置于现代文明的背景之中,折射出存在的无奈和心灵的苦痛,具体意象的背后是诗人对时代的冷峻思索。又如,在《环游》(On the Circuit,1963年)一诗中,55岁的奥登在飞往美国的飞机上回味起自己的人生历程,由英国到美国,由美国到欧洲,再由欧洲时常返回美国,奥登将其视为一个“循环”,地理上的循环和精神上的循环,诗中充斥的是奥登本人对自己作为“他者”身份的追问以及自我流放的困惑。在这里,奥登将对往昔的回望放在“循环”这一理性框架之内,使诗歌多了一层形而上的暗示,强化了诗歌的理性内涵。

上述对“流浪人”的分析只是穆旦与奥登理性求索的一个切面。事实上这种理性追寻无处不在,体现在对时间和空间、宇宙和灵魂、焦虑与仇恨、变化与恒常、“问题”与“矛盾”、成功与失败、生命的秘密、人类被呵护的元机制等问题的思考上面。这种思考以两种形式存在于两人的诗歌,一是理性作为背景框架隐身于诗歌文本,二是以理性的喻象显形于诗歌言语表层。这些喻象如“大地”“母亲”“太阳”“火”“神”“魔”“上帝”“洪水”“岩浆”“星光”等,这在两人的诗歌中都曾反复出现。两位诗人在这种“诗歌内层(理性)”和“诗歌外层(喻象)”的张力中,一步一步逼近各自心目中的理性世界。

我们先以穆旦的《理智和感情》(1976年)一诗为例来分析。在这首诗里,“理智”指向先验理性,“感情”意味着人生认知及认知上的某种虚妄。第一节“劝告”将生命置于时空“永恒的巨流”中,生命无非是一粒“细沙”,一生的奋斗不过是“一个小小的距离”,于是我们在这种永恒中看到人生的短暂,在这种宏大中看到生命的渺小,对比强烈,声音似乎来自遥远的彼岸。第二节“答复”似乎是人世的回响,此时作者将生命置于具有先验性的“夜空”这一背景之下,人生仿若燃烧着的星星,由此作者感悟到“即使只是一粒细沙,\也有因果和目的:\他的爱憎和神经\都要求放出光明”。此时,生命与世俗之间的紧张对峙已清晰无疑地呈现出来,作者对生命的感悟也得到了升华。那就是,面对存在的残酷,选择一种毅然决然的姿态,“固执着自己的轨道\把生命耗尽”,即使是最终“化成灰”,即使可能存在着“悒郁不宁”,也终不后悔,勇往直前。由此,一种精神意义上的超越便成为可能,化短暂为永恒,化渺小为伟大。

同样的理性追寻也蕴含在奥登的诗行之中。奥登身处西方20世纪激烈动荡的哲学思潮中,如结构主义、存在主义、精神分析,等等,奥登亦深受其影响。事实上,奥登充满了对先验理性的崇拜之情,这可在他的多首诗歌中看出来。同时这也使他的诗歌充满了各种对立,如理性的美好与世俗的荒诞、时间的无限性和生命的有限性等,而诗歌的哲学蕴含便在这种对立的张力中释放出来。诗歌《致敬克莱奥》(Homage to Clio,1955年)便是一个很好的例子。克莱奥是希腊神话中九位缪斯(Muse)之一,是掌管历史与史诗的女神。在这首诗里,先验视野中的“物”作为“物”本身而存在,“物”本身即为其价值,万物是自洽自适的,“那是新生鸟儿的欢唱,\这欢唱不为别的,只因\欢唱就是欢唱”。(作者自译,下同)接着奥登将视野转回自身的现实中,“我坐着阅读一本书,敏锐的感觉\凝视于[一处]……”,并由此将知识与观察联系起来加以对比,将“亦步亦趋的人生”比作“音乐”。接着奥登话锋一转,提出了自己的宣言:“但是一个人必须发现这时间的力量(but one must find the time)”,并呼吁在时间这先验之神的指引下,返回美好的往昔,离开邪恶的当下,直奔真我而去。

联系穆旦与奥登的创作历程,我们可以发现穆旦与奥登在理性上的“同”与“异”:相同的理性框架,相近似的审美对象,不一样的观测出发点和诗歌呈现侧重点。这种“同”与穆旦主动学习和接受西方现代主义诗风有很大的关系,正如《穆旦传》的作者陈伯良所言,“他(指穆旦,笔者注)惊奇地发现,原来还有这样的新的写诗题材和技巧,可以把从西方现代主义学到的东西,用来写中国的现实,传达时代的实感。”[1] 换言之,两人相近的美学追求、近似的身心体验导致了这种趋“同”性。而其“异”则与各自不同的“文化土壤”和“主体特征”不无关联。亦,各自不同的文化基因和个性特质造成了二者的相异之处。

三、诗歌之中的理性本体

当我们聚焦现代世界进行理性拷问时,一个更为根本的问题就被提了出来,那就是蕴藏于事物中的理性本体究竟是什么?它以何种方式运作?人与它的关系究竟如何?对这一系列问题的回答是两位诗人理性求索的终极所在。

我们先来看奥登的《立法者挽歌》(Lament for a Lawgiver,1946年)一诗。这首诗面向真理,写了上帝和理性,同时谈到了为天地立法、为人类立法、给人类带来智慧和光明的先知。然而这首诗却并没有像奥登其他诗歌那样引入希腊诸神的形象,而是直接聚焦宗教哲学背景下的人类精神发展史,并进而引申到现代人的生存处境。这一具体进程是:人类原初的东西(spirits spiral journey,the tree of life,the well of wishes,the waters of joy等)被逐渐移入基督教哲学的框架中,然后现实中的人又从宗教哲学中走出来,奔向苦难深重、荒诞丛生的现实世界,行走在“朗伯德街(Lombard Street,伦敦金融中心)”上,那里“租金疯长”,怨声载道。奥登在这里勾勒了西方文明发展的大致轮廓,而现代人后来从宗教哲学的框架中走出来也有其时代背景。自19世纪末以来,人类加速迈向世俗和物质,各种各样的主观哲学、非理性主义粉墨登场,人类的信仰和理性探索的脚步由此慢慢地向现代和后现代转向。于是,人在现实中游斗、打转,就是找不到归家的路。这正是现代主义者们反复探讨的话题。面对这样的一种生存状态,联系人类一路走来的历程,奥登发出了这样的询问:到底谁才是真正的立法者(lawgiver)?宗教?理性?人心?还是所谓的存在?是客体还是人主体本身?奥登并没有给出明确的答案,只是给我们留下了思考的暗示,这暗示形象生动,具有深刻的形而上学意味:“那更好的立法者的伟岸形象,\公正一如他的体重,宛如这炫白的石灰石\隐藏在绿草之下,\而那绿草已渐渐隐去。”(作者自译)透过这几行诗,我们显然可以看到,奥登还是给了我们希望的光芒,那真正的“立法者”还在,但却隐藏在暗处。它究竟是什么?具有什么样的工作机制?那只待我们后人面对自身的存在而给予可能的答案了。

无独有偶,《暗藏的法律》(穆旦译)[2] 与《立法者挽歌》有异曲同工之妙,但更深入一层。这首奥登的诗旨在探讨隐藏在万物背后、时刻支配着万物运行的隐性系统,亦即哲学上的必然律,相对于或然律。“暗藏的法律”冰冷而又永恒,“当我们说谎时它就不理”,而且“语言的定义必然会伤害”这“暗藏的法律”,它有“极端的耐心”,不会在意我们的逃避和恣睢,也不会在意我们有意或无意的遗忘,相反,我们的这些行为本身就是它对我们的惩罚。换言之,面对存在的诸种迷障,我们有的时候想要逃避,可显然我们绝逃不出这无处不在的必然律,于是只能陷入痛苦,继续回到挣扎的原态。由是观之,奥登的这种主客体关系的探讨入木三分,发人深省。

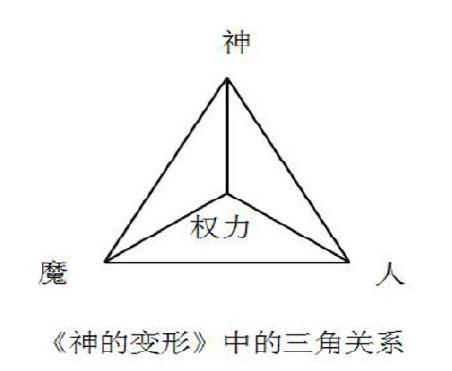

巧合的是,对主宰者、人及存在的关系的反思,对“道”的求问,穆旦也有一首绝佳的诗歌作为例子。那就是《神的变形》(1976年)一诗。在这首诗里,神掌握着历史的方向,但是它的“体系像有了病”,而权力是它的病因,对权力的无限索求导致“心窝里有了另一个要求”,那要求便是魔,魔“在人心里滋长”,且在人的全身“开辟了战场”,并希望“由地下升入天堂”。于是,“神在发出号召,让我们击败魔\魔发出号召,让我们击败神祗”,这便是穆旦诗歌中经常出现的“神魔之争”。其实这神魔之争依然是表面现象,其本质是隐藏在这争执背后的权力。而权力是什么?穆旦接着写到,权力就是“不见的幽灵”,就是“腐蚀剂”,它深入到存在的方方面面,将“美丽的形象”摧毁,让人反复体味这争斗所引发的诸种苦果。这种神、魔、权力、人之间的关系可用如下三角关系表示:

显而易见,权力是这个大三角形的中心,作为一个巨大的引擎,掀起巨浪般激烈的漩流,并将神、魔、人全部卷入这漩流。在这漩流中受损最多的乃是人,因为神代表理性,魔代表邪恶,权力指向无休止的欲望,而这些都是身外之物。当硝烟散去,只有人被孤独的遗忘在那里品尝苦难和失落。更糟糕的是,它们遮蔽了人的双眼,使人们看不见归家之途,正如奥登曾说过的,失去了走出“迷宫”的“阿里阿德涅之线”(《赌场》,1936年)。人就这样无助地站在那里被异化,甚至无法认出自己。于是颠倒黑白、本末倒置似乎成了正常现象,司空见惯于日常生活之中。这便是荒诞的来源,悲剧的起因。面对这种“三角关系”所造成的存在悖论和人生困局,穆旦的探索没有停止,他说“我们已看到一个真理”,但穆旦这里却并没说明这真理到底是什么。不过很显然,那就是远离权力的、隐藏在神魔之争背后的人以及这人的内心。换言之,穆旦对“真正的内心”仍寄予了厚望,基于这“真正的内心”,我们就可以抑制权力战胜魔,加上神的自洁自律,如此,人便可在自醒、自觉和自为中获得真正的独立和自由,实现真正的自我价值。

四、结语

上文通过文本细读与对比探讨了穆旦与奥登的理性求索,他们都将认知的触角深入到事物的背后,在理性的观照下思考人与世界的存在本质,求问“道”之何在,也就是“世界是什么?人是什么?我是谁?我该如何存在?彼岸是什么?何为真理?社会运行的密码是什么”等问题,而这些问题正是所有的现代主义者们试图回答的基本问题。两位诗人试图以这种理性求索为现代人的寻根突围提供一种可能的入口和通道,而这也构成了两位诗人诗歌丰富而深刻的现代蕴含。

注释:

[1]陈伯良:《穆旦传》,世界知识出版社,2006年版,第53页。

[2]穆旦:《穆旦作品新编》,人民文学出版社,2011年版,第366页。

参考文献:

[1]陈伯良.穆旦传[M].北京:世界知识出版社,2006:53.

[2]穆旦.穆旦作品新编[M].北京:人民文学出版社,2011:366.

[3]王佐良.一个中国诗人[A].穆旦诗集(1939-1945)[C].北京:人民文学出版社,2000:117-125.

[4]穆旦.穆旦诗文集(第1卷)[M].北京:人民文学出版社,2005.

[5]穆旦.穆旦译文集(第4卷)[M].北京:人民文学出版社,2005.

[6]W.H.Auden.Selected Poems(New Edition)[M].New York:Vintage Books, 1979.

[7]Smith Stan.ed.The Cambridge Companion to W. H. Auden[M]. Cambridge:Cambridge University Press,2004.

[8]宁.诗人W.H.奥登的宗教信仰[J].外国文学评论,2008,(2):153-155.

[9]王家新.奥登的翻译与中国现代诗歌[J].中国现代文学研究丛刊,2011,(1):100-118.

[10]李怡.论穆旦与中国新诗的现代特征[J].文学评论,1997,(5):148-157.

[11]杜运燮,袁可嘉,周与良.一个民族已经起来——怀念诗人翻译家穆旦[M].南京:江苏人民出版社,1987:3.

[12]杜运燮,周与良,李方,张同道,余世存.丰富和丰富的痛苦:穆旦逝世20周年纪念文集[M].北京:北京师范大学出版社,1997.

[13]易彬.穆旦年谱[M].北京:中国社会科学出版社,2010.

(谢朝龙 河南洛阳 洛阳师范学院外国语学院 471934)