国学的当代演绎

姜兆蕾 张奕峥

摘 要:赵季平先生是我国著名作曲家,他的作品以其精湛的创作技巧、鲜明的特色、深厚的文化底蕴见长,有诸多为人熟知的作品,常使人随着音乐的进行沉浸其中,在他创设的意境中浮想联翩。赵季平先生以《诗经》中的首篇《关雎》为词的同名作品《关雎》不仅是赵季平先生对传统文化的继承与创新,更是他对我国传统文化的尊重与敬畏的体现,歌曲虽短,却在流畅、自然、朴素的节奏、旋律中悄然展露出作者多年来沉淀的深厚创作功底。他使我们在各种声音不绝于耳的喧嚣中得以感受更高级的审美趣味,得以用更加易懂的方式感受国学的美,感受我国传统调式与传统戏曲的韵味,感受如同水波荡漾般唯美的旋律,这些都是很难得又十分值得借鉴的。

关键词:赵季平;关雎;旋律;节奏;情感;传统文化;国学

中图分类号:J605 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2016)07-0232-02

一、《关雎》其文

《关雎》出自《诗经》,是《诗经》中的首篇,孔子评价其“乐而不淫,哀而不伤”。有学者认为《关雎》与封建礼教中的婚前礼仪相关,也有学者认为讲的是后妃之德、君主求贤,现代学者一般认为,研究《关雎》应当着眼于文字本身,将其视为抒发情感、歌颂爱情的作品。

《关雎》全文以鸟儿在河洲间鸣叫这一美好的意境开头,继而转到“君子”对“窈窕淑女”的关注与爱慕,而后由长短不一、形态各异的荇菜为意象向前推进,落到“寤寐求之”的“求”字上,其后进一步描绘出君子“求之不得”,日夜思念、内心焦灼难耐而产生的“辗转反侧”,继而用“左右采之”“左右芼之”,对应“琴瑟友之”“钟鼓乐之”,以荇菜的不易采集、对荇菜的反复挑选比喻窈窕淑女的难以寻觅,以采集荇菜的小心翼翼比喻对心仪女子执着、耐心的追求。

二、歌曲《关雎》的音乐表达

《关雎》全曲共有3部分,采用了A-B-A的3段曲式结构。以出自春秋时期的著作《诗经》中的第一篇《关雎》为词,以我国传统的D羽七声调式谱曲。曲调婉转,情感饱满,意蕴十足。歌词与曲调的结合既是歌唱又是诉说、既是咏叹又是吟诵。短短几句通过三段曲式的合理规划将情感表达的到位而不轻浮,具有很高的审美价值。

A段力度是“弱”,采用以八分音符为主的节奏、清晰流畅的旋律线条相结合的方式,为全曲奠定了一个颇为浪漫的基调。

在第一句中,“关关雎鸠,在河之洲”以平稳上行继而回落的八分音符级进为主,旋律进行给人以棱角分明的感觉,有传统戏曲的色彩,迎合意象为歌曲开了个富有静谧感的头。其后,作者用了带空拍的切分节奏把“窈窕”二字与前两句相对更紧密的连接,其中,由向上三度进行的两个十六分音符对应的“窈”字,到其后向下四度进行的四分音符对应的“窕”字的连接,如同一波涟漪,使人联想到淑女的婀娜之态,给人一种呼之欲出,却又因为爱慕及“窈窕淑女”在君子眼中的高贵、圣洁而语迟的意味。“君子好逑”的“好”比其他的音更长,通过带有一个八度的3个音的连接与前后的级进、同音重复形成对比,不但提升出了字的韵味,更高效的运用了节奏、音高和较长的时值,透着对淑女高度的赞美,也深化了君子的爱慕之情。第三句与第一句相应,以连续的、错落有致的八分音符进行引出下文。其后是情绪、情感的强化,其中“寤寐求之”4个字时值相比前面较长,音高跨度也较大,给人以强调、坚定的感觉,继而用与前一小结尾音同音、时值两拍的“之”字将情感渐渐沉淀下来。见谱例1:

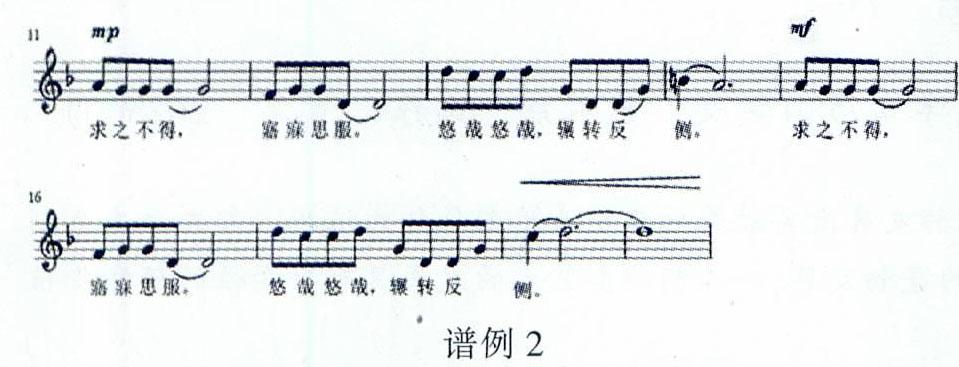

B段由两个部分组成,第一部分是由两个变化重复的“求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧”组成,运用了大量连续的的八分音符和同音的重复,围绕着商音、羽音进行。在旋律进行中,作者分别运用了乐句中相对较高和较低的音突出“求”和“服”字,后一句运用了音高间略大的起伏,及四分音符的变化音到其下方大二度附点二分音符的进行,突出了“辗转反侧”4个字。后半部分与前半部分基本相同,在“侧”字上做了一个向上的大二度级进,在八拍的时值中渐强,预示着情绪的爆发。作者通过重复,更加深入的刻画出君子内心焦灼,却因良好教养不能莽撞行事,思前想后仍辗转反侧的样子。前两句力度为中弱,后两句力度为中强,在结尾“辗转反侧”的“侧”字出现了旋律上的变化,一抑一扬、一短一长。通过这两句的对比,终于以第二句最后渐强的长音将情绪推向巅峰,也增进了音乐的动力,是高潮前的准备。见谱例2:

第二部分是全曲的高潮,以八分音符和二分音符的结合为主,由4句组成,前两句与后两句是变化重复的关系。整体的旋律走向与字音、语调的走向和语意的突出点相同,产生了第一、三句中旋律走向向下进行的“参差荇菜”和旋律进行像抛物线一样级进爬升、顶点在“采”和“芼”字上的“左右采之”“左右芼之”,“采”和“芼”字用了一个向上大三度的高音进行对这个字进行夸张、突出的处理。这两句力度分别是“强”和“很强”,表达了情绪爆发中的两次顶点,以“参差荇菜,左右芼之”这句为最。前三句的“之”字均以大二度的进行与前一个音相连,并运用两个向下方纯四度进行的二分音符将情绪由放转收,达到咏叹的效果。见谱例3:

第二部分的第二句和第四句中的“窈窕淑女,琴瑟友之”“窈窕淑女,钟鼓乐之”的旋律走向也与字音、语调的走向一致,采用与前半句相比较大的音高落差和向上大四度进行的方式突出了“友”和“乐”字,前者的力度是强,后者的力度是中弱,后者以中弱的力度为强烈的宣泄进行收尾,并作为过渡与旋律不同、力度为“弱”、歌词重复的“窈窕淑女,钟鼓乐之”相连接。最后“弱”的结尾与前面的宣泄形成强烈反差,“窈窕淑女”4个字的旋律走向与“女”字的音长、后面空拍的配合,形成叹息的语气,后半句“钟鼓乐之”的“乐”在向下大四度后翻到高一个八度的同音、“之”字延续“乐”的尾音,同音重复共7拍结束,如同叹息过后最后一次的呐喊,带着宣泄过后力气全无、气若游丝却仍想抓住些什么的意味。见谱例4:

整个B段在细致的铺垫中进行,一起一落间推进着男子因爱恋而内心激荡的情绪,情深意切又不失内敛,满腹衷肠却不至轻浮表达,正如孔子所说的“乐而不淫,哀而不伤”。

最后一段是A部分的再现,是前面热烈情绪后的渐渐平复,像是在幻想或回忆这段情愫的美好,给人以停而未止、余音缭绕之感,仿佛可以看到一个男子沉浸在美好情感而痴痴傻笑的画面感,并在这样的美好意境中戛然而止。

从字音和旋律走向来看,这首作品十分符合中国的语言声调,旋律与字音的配合,使歌曲更加具有古朴的韵味。例如,歌曲中出现过多次的“窈窕淑女”和由“参差荇菜”开始的各句,词、曲的结合仿佛是在不同音域上深情诵读出来一样。同时,像“求之不得”的“求”与“得”字、“寤寐思服”的“服”字、“君子好逑”的“逑”字等,如果只按音高而不注意咬字来唱就会变成字音的一声,从而失去汉语的语言魅力,也不能更好的传达音乐中蕴含的内容,相反在唱音高的基础上配合字的音韵、声调来咬字、吟唱,就会自然而然的带上一个短小的倚音,如同击打金属、打击乐器或弹奏弦乐“按弦取韵”得到的音响效果,具有强烈的中国语言声调特色,格外提升韵味和意境。

值得一提的是,这首作品中运用了大量的同音重复,也出现大量三、四度音的连接,使作品婉转而不失自然,流动性强而不失典雅,感情深切而不失矜持,曲调朴实而不失韵味,作品的进行如同水波荡漾般清新、唯美,让人回味。

总的来说整首作品意境幽深,给人以清新、悠远、圣洁、纯净之感,层次清晰而不显突兀,感情真挚而深刻,内敛中充斥着热情,大气中饱含着深情,词、曲的结合适应语言声调变化,具有汉语特有的韵律感,使人不由得随着音乐的进行沉浸其中,想去探索那个女子是怎样的高雅、恬静、气质不凡,那个为之倾慕、思之念之却不能越了规矩而辗转反侧的男子是怎样的儒雅自律,短短几个字的“琴瑟友之”“钟鼓乐之”蕴含着多少深情……乐曲终究太短,承载的却那么多,而曲终情未散正是这首作品的美之所在,如同陈年老酒般越品越有味道。

《关雎》这部作品不仅是赵季平先生对传统文化的继承与创新,更是他对我国传统文化的尊重与敬畏的体现,歌曲虽短,却在流畅、自然、朴素的节奏、旋律中悄然展露出作者多年来沉淀的深厚创作功底。他使我们在各种声音不绝于耳的喧嚣中得以感受更高级的审美趣味,得以用更加易懂的方式感受国学的美,感受我国传统调式与传统戏曲的韵味,感受如同水波荡漾般唯美的旋律,这些都是很难得又十分值得借鉴的。

同时,像赵季平先生这样将中国传统文化赋予“新生”,在浮躁的当代社会也是极为必要的,不仅是通过这种方式对中国传统文化进行致敬、用自己的专长弘扬传统文化,也是将自己多年的阅历和对传统文化的理解融入创作中,为更多人提供了参考、借鉴和学习的角度,更有作为音乐界前辈、领路人的责任感,警醒我们勿忘国学、勿忘国粹、勿忘国之经典!

——————————

参考文献:

〔1〕张艳丽.近百年来《周南·关雎》研究[D].天津师范大学,2013. (责任编辑 姜黎梅)