国家级精品课为引领的传感测试技术课程群建设

李成 樊尚春 钱政 周浩敏

摘 要 依托北航测控技术与仪器专业核心课程体系,开展以国家级精品课为引领、以信息流为知识主线的具有航空航天特色的传感测试技术课程群建设,形成“一纵一横”的课程群知识架构,融优化教学资源、强调交互式探究性课程教学模式为一体,为本、研一体化人才培养进行探索实践。

关键词 国家级精品课;课程群建设;传感测试技术课程群

中图分类号:G642 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2016)06-0049-04

Abstract In combination with the core course architecture oriented to measurement and control technology and instrumentation specialty of Beihang University, a core course group of sensor test technology is constructed. The course group, featuring aerospace sensor technologies and applications, is guided by a national excellent course and is arranged in terms of information flow-based knowledge context. The knowledge architecture is presented according to the depth and the width of the knowledge relationship between courses. Thus the valuable teaching experience is achieved by optimizing teaching resources, focusing on an interactive inquiry course teaching, which contributes to the integration of undergraduates and graduates.

Key words national excellent course; course group construction; course group of sensor test technology

1 前言

20世纪八九十年代以来,世界发达国家为取得经济优势和国家经济、政治等综合实力的增强,掀起了新一轮高等教育发展趋势及国际化浪潮[1],如美国“2061”计划、俄罗斯“振兴俄罗斯”行动、德国“顶尖大学”计划、日本COE计划、韩国KB21计划、新加坡“卓越大学计划”等。

经过多年的探索与实践,我国在高等教育方面也取得了突飞猛进的发展。2010年制定的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出,到2020年,中国要建成一批国际知名、有特色高水平高等学校,若干所大学达到或接近世界一流大学水平。通过对国内外取得重大创新成果的高层次人才素质的分析和自身人才培养过程的实践可知,工程技术领域对高层次创新型人才的基本要求是:能够了解与掌握国际前沿科学技术动态,提出原创性的理论与方法,并能将其付诸于工程实践,服务于国家的重大需求[2]。

因此,推进高等教育改革,提高教育质量,成为摆在教育界、企业界、科技界面前的当务之急。尤其是课程建设与改革是高等学校提高教学质量的核心和关键,而课程群建设是高等院校课程建设与改革的一个新发展趋势,是推动高校专业课程的优化整合,深化课程改革以及各种教学资源的优化配置的重要手段[3]。

作为测试测量领域唯一的本科专业,测控技术与仪器已发展成为当今信息科学领域的重要分支,具有宽口径、理论知识广泛、工程性强的特点。因此,结合北航测控技术与仪器专业的建设经验,以具有课程建设优势的国家级精品课“传感器技术及应用”为引领,构建传感测试技术课程群,开展以“教学指导—教学建设—过程管理—课后评估与绩效延展”为主线的特色建设。

2 课程群的架构

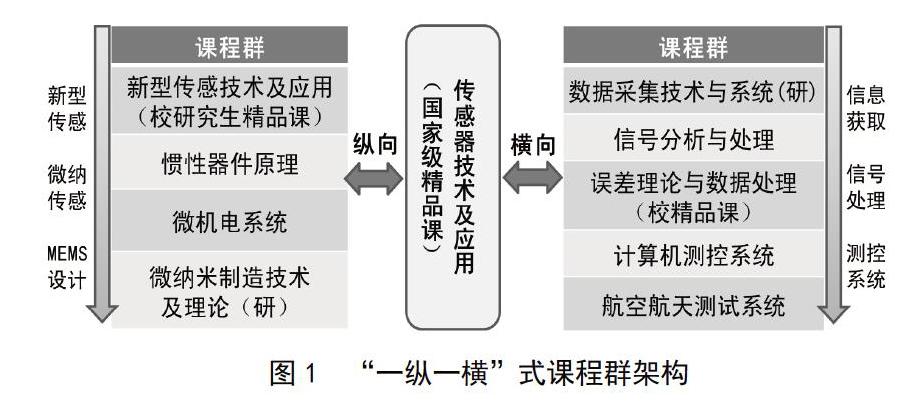

北航测控技术与仪器专业以航空航天为特色,以系统实现为主线,加强基础研究、学科交叉、系统集成,注重将工程实际引入课程教学,鼓励本科生参与工程科研项目,以形成有特色的本科生、研究生一体化培养模式。围绕“信息流”的知识主线,组建了以国家级精品课负责人牵头的,由5位教授和5位副教授组成的学科、科研、教学、管理“四合一”团队,且成员具有“一人多课”和“多人一课”的特点,并逐步形成图1所示的基于本科核心课程、面向本研培养的“一纵一横”式传感测试技术课程群。

1)在纵向上,以“传感器工作机理—现代传感技术—微机械传感系统—MEMS传感系统的模型设计与实现”为主线,实施知识内容向信息获取的纵深发展,使学生加深对传感器敏感机理、理论模型与优化设计等内容的理解,便于学生掌握现代传感技术,了解前沿发展。

2)在横向上,以“信息获取—数据采集—信号分析——数据处理—系统应用”为主线,实施知识内容沿信息流展开,使学生综合运用所学,形成对复杂问题的系统分析与综合处理的能力。

3 课程群建设的探索实践

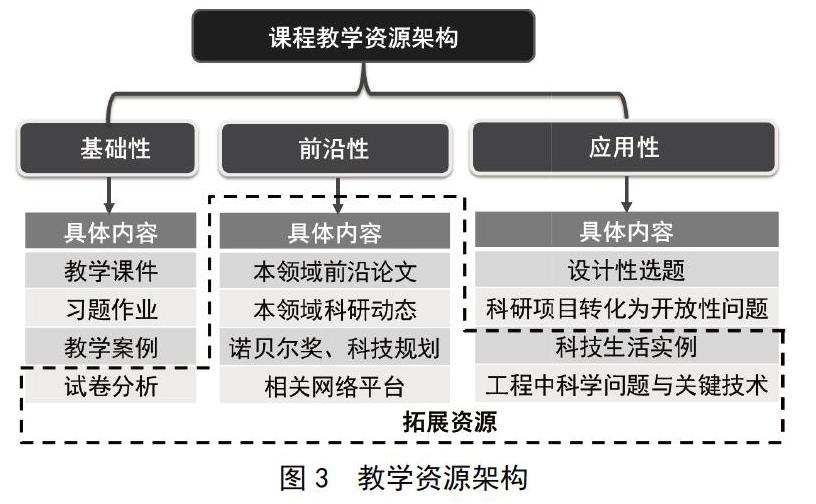

融工程应用与学术能力的课堂教学 通过对课程群中各知识模块进行关联设计与整体优化,梳理以信息获取→知识交叉→航空航天测控应用为主线的课程间承接关系,如图2所示。在教学过程中对提高课堂教学质量进行知识性、学术性与应用性的探索实践。以传感器课程为例:

1)课程体系上,注重课程群知识链条中“信息获取源头”的作用,精选反映与国民经济和国防建设(特别是航空航天领域)相关的传感测试技术,突出其在信息获取、信号检测、误差分析等方面的重要作用;

2)课程内容上,将科研项目形成的研究成果及时转化为教学实例,为强调课程的学术性,从工程应用中凝练科学问题,并探讨历届诺贝尔物理学奖与传感器技术、潜在工程应用之间的关系;

3)课程目标上,强调实践性和应用性,将生活中的科学问题引入教学案例,具体表现为基于问题引导和任务驱动的探究性教学,从而培养学生综合问题分析、系统设计与工程语言表达等多方面能力;

4)课程组织上,注重在“学”中“兴趣启发”与“被动激励”相结合的教学手段,强调“Why—What—How”的课程学习与科研方法的启发,探索以教改项目导引的多元课程教学模式。

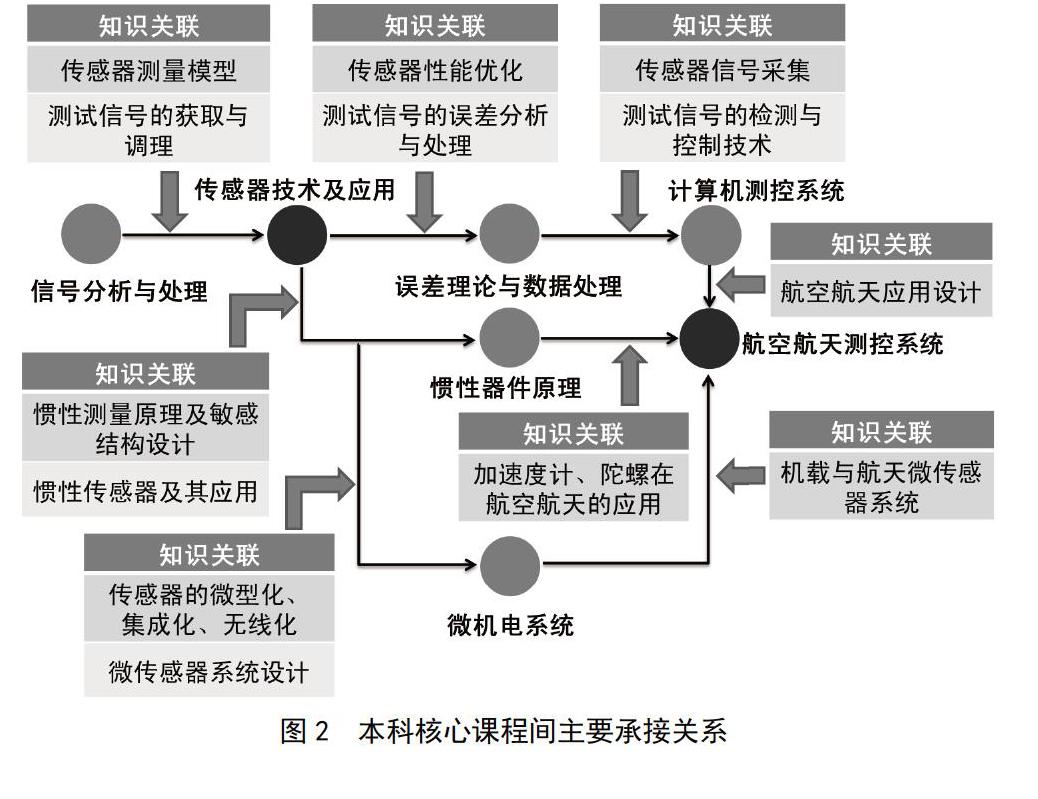

融“基础性、前沿性、应用性”的教学资源 目前知识型、应用型学科体系与灌输式培养方法之间存在课程与教法矛盾,且课程群内的课程与其他课程具有一定的承接关系,需对教学资源进行整合与协同建设[4]。以“信息流”为知识主线,构建如图3所示的融“基础性、前沿性、应用性”的教学资源,通过“教学课件、习题作业、教学案例”+“设计性选题、承担的科研项目转化为开放性问题”+“拓展资源”,实施案例式、交互式、探究式的课程教学。并依托教学资源,在小班化教学中辅以“问题引导课堂教学”,开展面向问题的探究式教学,通过贯穿“启发式”和“渗透式”教学方法,组织学生就某个主题开展讨论,使相关课程的知识与问题紧密结合在一起。而且,结合课堂讨论、习题作业、试题解析等形式,考查学生对已修知识的掌握程度,并记入平时成绩。

多层次实验实践 将实验教学融入理论课程的教学中,已成为培养“高素质、高层次、多样化”人才的有效途径,也是充分提高学生综合运用所学与创新能力的必经之路。

1)实验与课程的配合。为本科生提供大量实验以加强相关理论知识的掌握和运用,如“传感器技术及应用”(6学时)、“信号分析与处理”(4学时)、“误差理论与数据处理”(4学时)、“惯性器件原理”(6学时)、“计算机测控系统”(4学时)、“航空航天测试系统”(6学时)等。同时,增设仪器光电综合实验,注重学生光、机、电、算、控的综合实践,并增加自主设计环节。在形式上,根据实验设备的实际状况,按小组的形式开展实验。通过上述实验环节,为学生提供一个综合应用传感器、数据采集、信号处理、误差分析等知识的实践平台,实现“动手”与“动脑”的有机结合。

2)科研成果向教学实验平台的转化。结合“精密光机电一体化技术”教育部重点实验室、“惯性技术”国防科技重点实验室以及“航空航天先进传感技术”教育部创新团队的科研优势,将实验内容融入完成的国家级科研项目形成的科研成果和学科建设形成的教学条件与能力,创建“信号发生—信息获取—信息传输—信息处理”先进测试技术综合教学实验平台,如图4所示。该平台融合了模块化设计的指导思想,既可开设基于通用测控系统的传感器(温度、压力、流量、液位等参数)性能标定实验,也可开设基于远程综合实验环境的提高类和综合类实验。

3)多渠道课外科技实践。在继续保持教学与科学实验的前提下,强调参与科技项目培养实践能力。教学团队围绕传感测试技术,结合学生兴趣爱好与教师的科研方向,为本科生提供提前进实验室条件。通过构建“责任教授—主讲教师—研究生—本科生”的“金字塔”型培养结构,培养其文献调研、科学问题凝练、仿真分析、实验测试等能力。同时,为本科生参加课外科技活动提供实验条件和技术支持,引导学生利用所学课程知识自主提出课题,开展课外科技实践,如大学生科研训练计划、“冯如杯”、国家创新型实验计划、中国(国际)传感器创新设计大赛、本领域国内外学术会议等。

多角度自我评价反馈 本科生培养质量的优劣与诸如教师自身知识水平、作为受教主体的学生的知识基础、教学内容的选取及组织、教学方法的采用、可实施的教学与实践条件等多种因素有关[5]。一方面,引入“教务部门教学安排”以外的教学过程的概念,与学生长期保持联系;另一方面,通过与国内外同行研讨、与学生调研及与企业交流等方式,建立教学与实践环节培养质量的自我评价机制。

1)授课内容上,对课程所涉及的各要素进一步论证,特别聘请国内相关领域专家逐一进行评审,逐一完善。同时,课堂教学内容与实验教学内容进一步整合,反映学科与本课程自身特色。

2)教学反馈上,注意“教学过程”的延伸,就课程建设,定期征求、咨询、倾听国内外同行、一线工程技术人员、毕业生等对课程建设的建议与意见。

3)教学实验上,关注学生分析问题、动手实践解决问题的能力培养,注重实验选题与工程应用相结合,实施弹性考核机制。

4)评价形式上,以专家评价、教学考核、学生反馈和用人单位反馈等多种形式对培养质量进行综合分析。

4 结语

结合北航测控技术与仪器本科专业的教学特点,构建教学科研团队,借鉴国家级精品课建设经验,开展课程群建设的系列探索与实践,形成“一纵一横”的课程架构,强调交互教与学的探究型课程教学模式。实践证明,本团队取得一些阶段性的结果,为本研一体人才培养做出推动作用。

参考文献

[1]Gerard A P. Global recession and higher education in easternAsia: China, Mongolia and Vietnam[J].Higher Education,2011,62(6):789-814.

[2]房建成,万江文,孟晓风,等.高层次创新型人才培养体系的建设与实践[J].北京航空航天大学学报:社会科学版,2009(22):24-26,31.

[3]蔡自兴,刘丽珏,陈白帆,等.智能科学精品课程群建设与体会[J].中国大学教学,2013(9):43-44,52.

[4]冯博琴,郑庆华.计算机精品资源共享课建设与协同创新模式探索[J].中国大学教学,2013(8):8-11,16.

[5]Matthew J M, Kim V, Eun K K. A multi-level assessment of the impact of orientation programs on student learning[J].Research in Higher Education,2010,51(51):320-345.