翻转课堂教学模式在网站设计与制作课上的应用研究

金贵朝

摘 要 首先分析网站设计与制作课在传统教学中存在的问题,接着构建出基于翻转课堂的网站设计与制作课的混合式教学模式,设计课前知识获取、课中知识内化、课后知识拓展等环节,并以“PS不规则选区”课为例,详细论述每个环节的设计要点,以期对其他课程实施翻转课堂教学实践提供借鉴。

关键词 翻转课堂;网站设计与制作;微课

中图分类号:G652 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2016)06-0130-03

1 网站设计与制作课目前教学存在的主要问题

“齐步走”的教学模式容易产生“优生吃不饱、差生吃不了”的现象 目前网站设计与制作的课堂教学大多实施的是“齐步走”的教学模式,要求不同的个体跟上“大一统”的教学进度,容易造成“优生吃不饱,差生吃不了”的现象。同时,网站设计与制作是一门技术性较强的课程,如果个别学生在课程前期不能及时跟上教学的进度,易挫伤学生的学习积极性,影响后续内容的学习效果。如果不改变现有的传统课堂教学模式,就难以使学生获得个性化发展。

“课后练习”阶段常常缺少教师的个性化辅导 为巩固课堂的学习成果,教师常常布置一些课后练习作业,但由于“课后练习阶段”缺少教师的个性化辅导和同伴的帮助,学生练习碰到困难时容易产生挫败感,丧失学习的动机与成就感。

传统教学模式不利于自主学习意识与能力的培养 大多数学生习惯了被动地学习、被动地听讲、被动地完成作业,适应了以教师讲授为主的课堂教学模式。如果继续采用传统的教学模式,将很难让学生掌握获取新知识的方法和技能,无法适应网络技术不断更新的环境。

2 翻转课堂模式下的网站设计与制作课教学实证分析

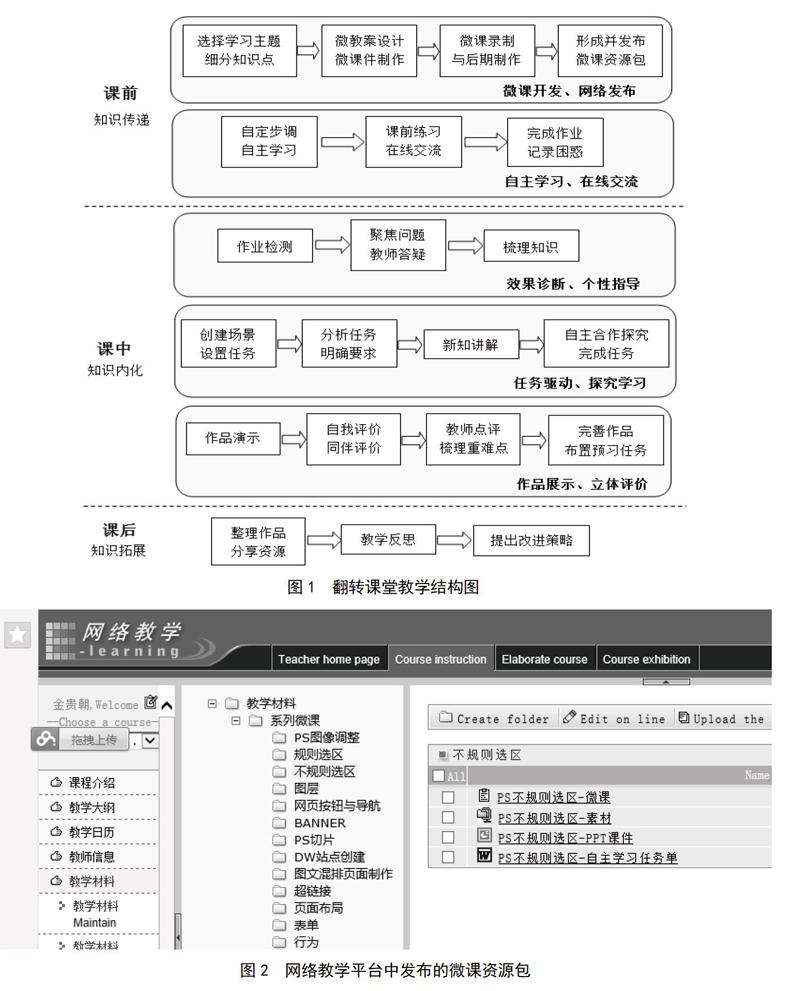

基本思路 翻转课堂模式下的网站设计与制作课,基本思路是在信息技术的环境中将课程由原来的“课内传授知识,课后完成作业”的教学过程彻底翻转过来,转变成课前进行知识的获取和课堂进行知识的内化。它是一种以学生为主体、微课为基础,课前自学和课上强化为主要形式的混合学习模式,其教学结构如图1所示。

学生在课前观看教师发布的微课、PPT及素材等资源,通过与教师、同学在线交流等方式进行知识的学习,并进行针对性的课前练习;在课堂上分三个阶段开展教学,即:“效果诊断、个性指导”“新任务驱动、探究学习”“作品展示、立体评价”。

课前知识获取环节的设计 翻转课堂的两个关键因素是课前知识的获取和课堂知识的内化,因此,生动有趣、目标性强、能吸引学生注意力的优质微课开发是实施翻转课堂教学模式的关键。笔者将课前的知识获取分为两个主要环节:一是微课开发与发布;二是自主学习,在线交流。

1)微课的开发与发布。微课是实施翻转课堂的基础,微课的设计与开发主要包括以下几个步骤。

第一步:学习主题的选择与知识点的细分。本次系列微课聚焦网站设计与制作课中基础性的重要主题,为学生提供自主学习的机会,使得课堂中可释放出更多的时间用在学生的问题解决和应用。笔者拟选择PS图像调整、规则选区、不规则选区、图层、网页按钮与导航、BANNER、PS切片、DW站点创建、图文混排页面制作、超链接、页面布局、表单、行为等内容制作系列微课。

确定选题后,将每个选题包含的知识点和技能进行分解。如微课“Photoshop不规则选区”的知识点分成3个部分:①手绘套索;②多边形套索;③磁性套索。这些知识点将是学生课前观看视频的内容。

第二步:微教案的设计与课件的制作。微教案的设计要做到目标明确、内容精炼,使学生的学习更加聚焦,同时体现“任务驱动、问题导向、反馈互动”的原则,要促进学生思考,提高学习目标准确度,使学生理解和掌握相关知识点。

课程设计要引入有趣,逐步推进,层次分明,适当总结。课件制作过程中要注重科学性、教学性和艺术性的结合。

第三步:微课的录制与后期编辑。录制微课有外拍式、内录式、软件合成式与混合式等4种方式。

本次翻转课堂主要采用内录方式录制,便于清晰完整展示教学内容和教学过程。本次选择使用Camtasia Studio软件,此外还需要准备一台个人电脑、带话筒的耳麦、教学PPT等。

微课录制完成后进行后期编辑,包括添加片头片尾、添加关键环节的提示、工具和方法的提示,并对文件进行格式转换,如MP4或FLV。

第四步:形成微课的资源包并发布。笔者将制作好的微课、PPT课件、相关素材及自主学习任务单等材料,一并发布到网络教学平台中,如图2所示,供学生自定步调开展学习。自主学习任务单用于帮助学生明确课前自主学习的目标与内容,告知学生如何利用微课程开展学习,并说明与课堂教学的衔接问题等。

2)自主学习,在线交流。学生在课前自主观看微课和PPT,完成学习任务单中的任务,通过社交工具(如QQ、微信等)向同伴或教师反馈自己不能独立解决的问题,并将练习作业上传到网络教学平台。

课中知识内化环节的设计 翻转课堂教学活动的实施,需要在课中进行高质量的线下学习活动,“翻转课堂”理念下的知识内化环节分为三个主要环节:第一环节,效果诊断、个性指导;第二环节,新任务驱动、探究学习;第三环节,作品展示、立体评价。

1)效果诊断、个性指导。“翻转课堂”的实施,要求学生在课前开展自主充分的学习,如果能利用好,是提高课堂教学效果的助力剂。但要避免有些学生不主动学习的情况,笔者采取两个措施:一是要求学生将课前的针对性练习作业传到网络教学平台中;二是在课内通过随机抽查的方式,进行作业的展示、组间的评价和教师的点评。这样有利于教师检验课前自主学习效果,掌握学生普遍存在的共性问题,开展补充性讲解;对于个性问题,进行个别有针对性的辅导,使得效果可测可控。

2)新任务驱动,探究学习。新任务的设计是“翻转课堂”教学模式改革能否取得成功的另一个关键因素。新任务的设计注意与微课教学中案例的不同点和相似点,在知识结构上要有一定的连续性,难度要适中。

下面结合网站设计与制作中的“PS不规则选区”课进行论述。

第一步:创设新任务,明确目标。在PS不规则选区学习中,教师在课堂上提出新的任务:给学生提供图3所示三个素材,要求制作购物网站的网络广告,如图4所示。

该任务具有以下两个特点。

①联系实际。本任务是一个实际的案例,通过联系实际,吸引学生的注意,调动学生积极性。

②知识综合。该案例是针对学生综合应用选区工具能力比较弱的特点,为学生量身定做,包含了常用的规则与不规则的选择工具(矩形工具、魔术棒、套索等)。本案例还涉及头发的选择,属于精细选区的处理范畴。

第二步:合作探究、实践操作。教师提出两个问题,由学生进行分组讨论,合作探究。①思考该项目如何分解,需哪些操作步骤?②分析实现效果要用到哪些工具?

通过启发式教学,引导学生分析问题、讨论解决问题,培养他们思考并进行动手实践操作的习惯。采用分组方式进行实践操作,营造学生团结协作的学习氛围。

3)作品展示、立体评价。

第一步:作品演示、组间评价。①抽取典型小组代表进行演示(通过“广播教学软件”),对自己的作品进行

阐述;②其他学生评价。通过项目的演示与评价,调控课堂气氛,提高演示学生的表达能力与总结能力,也便于其他学生看到别人的长处,了解自己的不足。

第二步:教师点评、梳理重难点。教师小结,找出小组实践操作中的亮点,提炼共性问题和难点。一方面,引导学生对图片素材进行分析,学会使用正确的选择工具;另一方面,较详细分析精细选择的一些常用方法,如通道抠图法。

第三步:突破难点、完善作品。①提出改进建议;②各小组分别完善作品,通过完善作品,巩固新的知识点。

课后知识拓展环节的设计 翻转课堂侧重于学生课前知识吸收和课中知识内化的两个部分,但并不是说就不重视学生课后知识拓展部分的设计。

教师在课后也会布置一些开放式作业,并对学生的作品进行整理,同时分享一些教学资源供学生进行知识的拓展。一方面,调动学生课外学习的积极性,在实践中巩固所学的知识,提高软件操作的熟练程度;另一方面,留给学生创作的空间,培养学生的设计能力。

3 网站设计与制作课上应用翻转课堂教学模式的意义

翻转课堂有利于学生自定步调开展个性化学习 翻转课堂的最大特点在于其对传统的课堂教学结构进行了大胆突破,能较好地避免传统课堂“一刀切、齐步走”情形,使得不同层次的学生可以根据自身的学习习惯、学习能力和学习风格自定步调开展个性化学习。

通过微课,有利于培养学生的自主学习能力 翻转课堂是以学生为中心的学习模式,由于翻转课堂把对知识的学习这一阶段交给学生,由学生自己安排学习进度、知识点、时间管理,最大限度地体现了学习者的个性,充分发挥了学生的主观能动性,这对锻炼和培养学生的自主学习能力有重要作用。

课堂上多元的学习活动,有利于培养协作意识与精神 翻转课堂模式在课上采用丰富多元的学习活动,如提问答疑、合作讨论、同伴协作、项目实践和完成作业等,无不体现了学生的主体地位。同时,师生之间、生生之间的多元互动机制对于深化师生关系,强化学生的协作意识都有一定的积极作用。

参考文献

[1]王红,赵蔚,孙立会,等.翻转课堂教学模型的设计:基于国内外典型案例分析[J].现代教育技术,2013(8):5-10.

[2]李海龙,邓敏杰,梁存良.基于任务的翻转课堂教学模式设计与应用[J],现代教育技术,2013(9):46-51.

[3]李艳坤.基于翻转课堂的“现代教育技术”公共课实践教学实证研究[J].唐山师范学院学报,2014(5):99-102.