吉林省农安县库尔金堆古城址西南角“点将台”的发掘

吉林省农安县库尔金堆古城址西南角“点将台”的发掘

吉林省文物考古研究所

〔关键词〕库尔金堆古城辽金时期墓葬吉林省

〔内容提要〕吉林省农安县库尔金堆古城西南角外侧“点将台”的考古发掘,系为了配合哈尔滨至沈阳的输气管线建设而进行的一次抢救性考古工作,2013年10月14日至11月7日间,吉林省文物考古研究所、农安县文管所组成联合考古队对输气管线线路经由古城保护范围区域进行了抢救性考古发掘,期间使用RTK对古城址及发掘区进行了整体测绘。此次发掘面积300余平方米,发现有辽金和清代中晚期两个时期的遗存,其中一批清代中晚期墓葬的发现,为研究东北地区该时期的丧葬习俗提供了重要的资料。

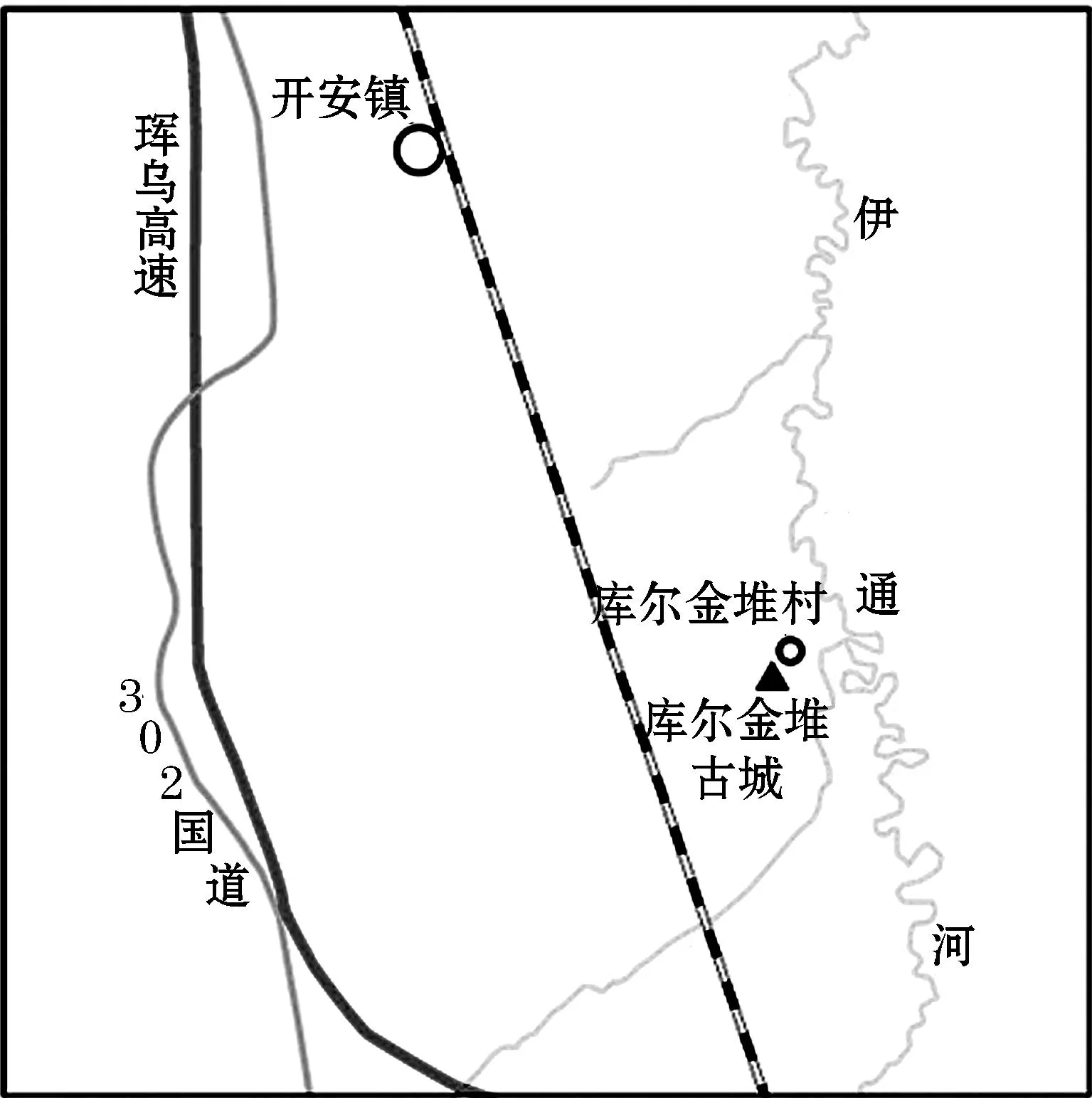

库尔金堆古城址位于吉林省农安县开安镇库尔金堆村三社城子里屯,东距伊通河约1公里,该自然屯位于古城址的北部,一条村级公路由村南部穿城而过。城址所处位置地势较高,其西、北两侧高差不大,地势平坦,其东、南两侧地势较低,尤其是南侧,高差约6~7米,地表均已辟为耕地。地理坐标为N44°06′33.16″,E125°14′51.29″,海拔191米(图一)。

图一 库尔金堆城址位置示意图

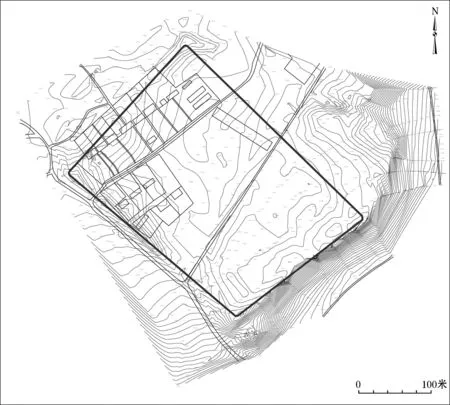

图二 城址平面图

库尔金堆古城平面近梯形,方向北偏西44°,周长近1140米,南墙、西墙保存相对较好。南墙墙体残存高度约5米,南墙中部有一处较大豁口,推测可能为南门址,墙体外侧现可见有3处向外突出的部分,可能为马面遗迹。南墙与西墙连接的转角处有一较大的土包,颇似角楼遗迹,南墙西端和东端南侧对称位置各有一土包或土台,俗称为“点将台”①,性质不明。西墙墙体断断续续可见,仅为高出地表的一道凸棱,可辨部分残存高度约1米,一条村级公路由西墙中部穿城而过,西墙于北墙连接处的转角部分已不可辨识。东墙、北墙保存较差,东墙墙体在地表上几近不见,仅能从其与南墙连接的转角处大致判断其走向。北墙墙体位于城子里屯的北侧,近残存部分突起的凸棱,且多被现有院落墙体和柴草堆所叠压。为了配合哈尔滨至沈阳的输气管线建设,受吉林省文物局委托,吉林省文物考古研究所会同农安县文管所于2013年10月14日至11月7日间,对输气管线线路经由的库尔金堆古城西南角外侧俗称“点将台”的位置进行了抢救性考古发掘,发掘期间使用RTK对古城址及发掘区进行了整体测绘②(图二)。

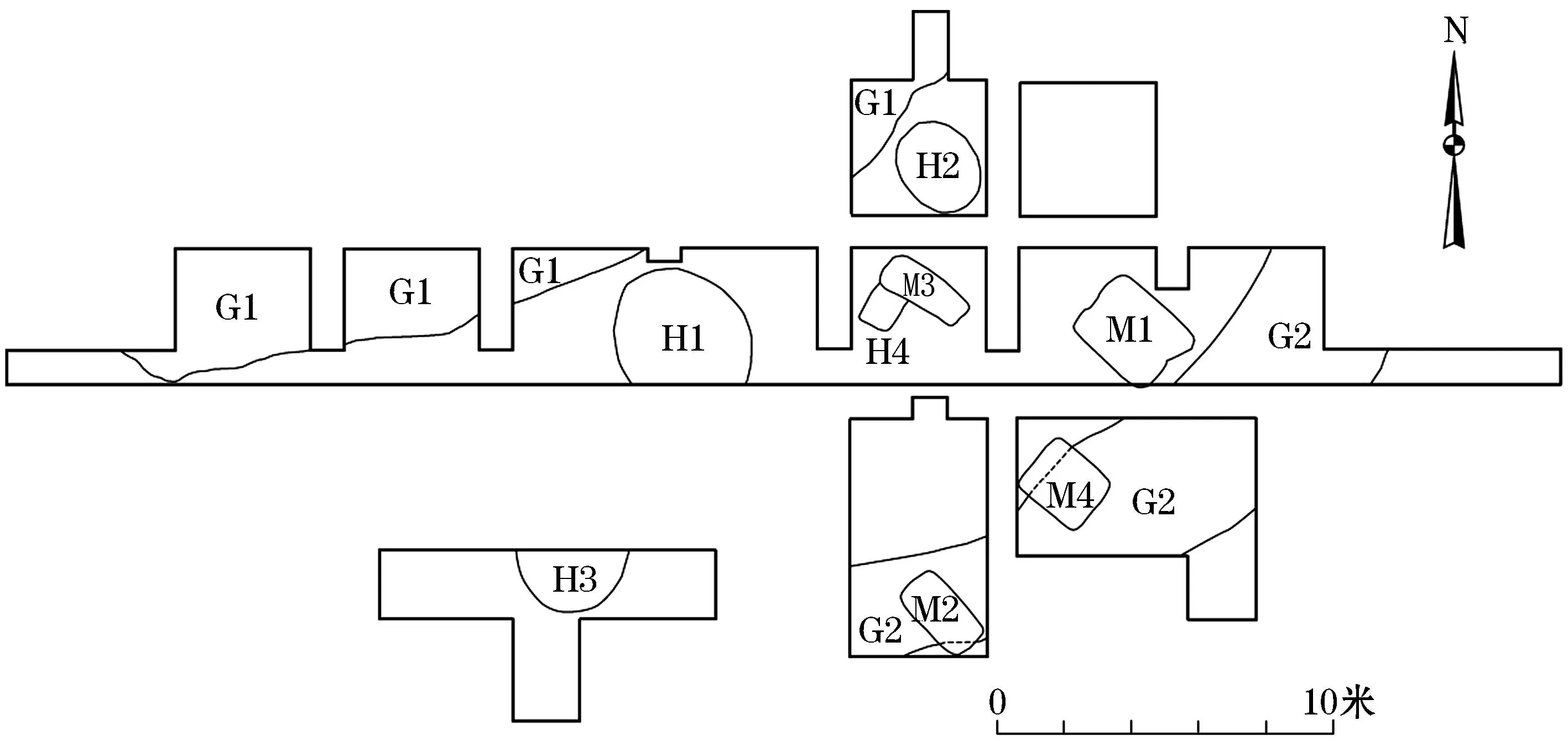

此次发掘,正方向布5米×5米探方11个,1米×5米、1米×7米、2米×6米、2米×10米探沟各一条,发掘面积300余平方米,同时聘请河南钻探公司对发掘区的周边区域进行了考古钻探,钻探面积2000平方米。此次发掘共发现有辽金和清代中晚期两个时期的遗存,其中辽金时期遗存发现有灰坑4座,灰沟2条;清代中晚期遗存有墓葬4座,其中双人合葬墓2座,单人墓2座(图三)。

一、 地层堆积情况

第①层为耕土层,黑灰色土,土质较为疏松,内含大量植物根茎等有机质,厚度约为18~25厘米,出土有少量的泥质灰陶片、青花瓷片、瓦片、铜钱和铁器等。发掘区内发现的所有遗迹均开口于此层下。

耕土层下即生土,为黄褐色亚黏土。

图三 发掘区总平面图

二、 遗迹及遗物

(一)辽金时期遗存

1.遗迹

辽金时期遗迹发现有灰坑4座、灰沟2条。

(1)灰坑,均开口于①层下,打破生土。可分为圆形坑、方形坑和不规则形坑三种。圆形坑2座,编号为H1、H3;不规则形坑1座,编号为H2;方形坑1座,编号为H4。

H1,伸出发掘区的部分未发掘,坑口平面近圆形,坑壁斜直,部分坑壁残存有白灰,坑底较平,铺有一层白灰,白灰层厚度约为0.5厘米,白灰层之下有不连续的黑色烧灰层。坑口直径约4.14、深约0.75~0.91米。坑内填土为灰褐色杂土,较为松软,内含少量炭粒和砂砾等,坑内出土有少量的瓦片、砖块、泥质灰陶片、铁钉等。

H2,坑口呈不甚规整的椭圆形,斜弧壁,凹凸不平底。坑内填土为灰褐色,较为松软,内含黑色烧灰和烧土块。坑口长径2.61、短径2.15、深约0.28米。出土有泥质灰陶片、泥质灰陶砖瓦残块、泥质黄褐陶板瓦残块,少量的动物骨骼等。

H3,伸出发掘区的部分未作发掘,已清理部分坑口平面呈半圆形,近直壁,平底,坑底发现有不连续分布的白灰层,白灰层厚度约为0.5厘米。坑口径约3、深约0.64~0.8米。坑内填土为灰褐色杂土,较为松软,内含少量的炭粒等,坑内出土有泥质灰陶片、器耳、泥质灰陶砖瓦残块、泥质黄褐陶砖块、铁器残段等。

H4,被M3打破。残存部分平面近方形,斜直壁,底部不甚平整。坑口长约1.28、宽约1.05、深约0.07~0.15米。坑内填土为灰褐色。出土有少量的动物骨骼。

(2)灰沟,均开口于①层下,编号为G1、G2。

G1位于“点将台”与库尔金堆古城西南角楼之间,呈东北—西南走向,由于发掘区呈东西向的长条状,故G1位于发掘区以外的北半部分未清理,仅清理其南半部分。沟开口应为长条形带状,从南侧沟壁看为斜直壁,凹底,沟内填土为黄褐色杂土,土质松软。已清理部分长度约为25.75、深度约为1.25~1.35米。出土有少量的泥质灰陶片、泥质黄褐陶片、泥质灰陶砖瓦残块、粗瓷缸片、白瓷片、黑釉瓷片、砖瓦残块、铁镞、铜钱、石块和动物骨骼等。

G2位于发掘区的南部,呈东北—西南走向,平面呈条带状,伸出发掘区外部分未清理,斜弧壁,部分沟壁斜直,凹底。沟内填土为黑灰色,夹杂有黄色黏土块。出土有泥质灰陶片、泥质灰陶砖瓦残块、动物骨骼等。已清理部分长度约为16.5、深度约为0.8~1.3米。

2.辽金时期遗物

此次发掘发现的辽金时期遗物多为砖瓦残块,瓦片多为板瓦残块,多为泥质灰陶,少量的泥质黄褐陶,凹面印有布纹。陶片以泥质灰陶为主,另有少量的泥质黄褐陶,多为腹片,可见有附加堆纹和篦齿纹等,还发现有少量的瓷片、铁钉、铁镞和铜钱等。

板瓦残块,H2∶1,残长约14、宽13~14.5、厚约2厘米。

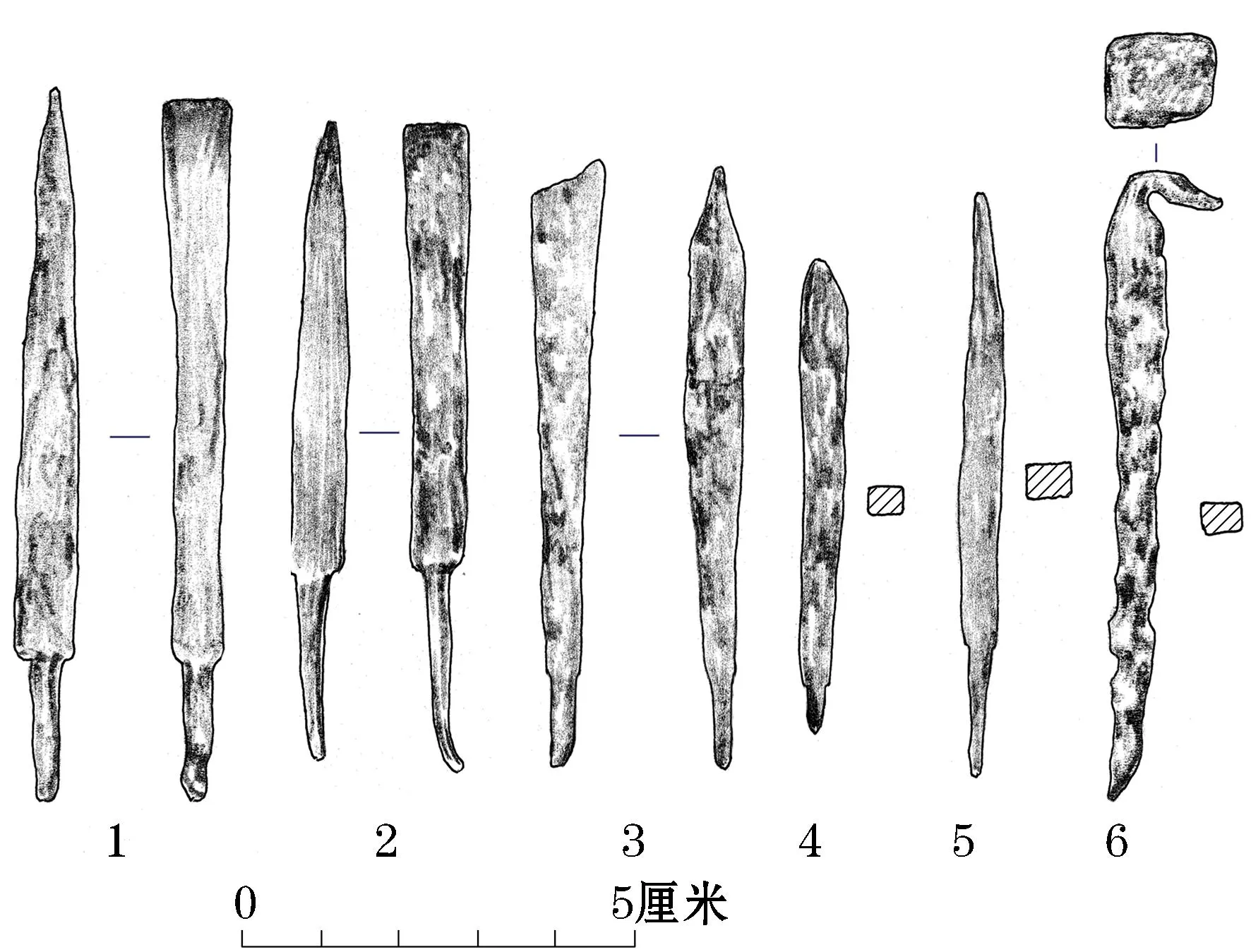

铁钉,H1∶1,钉帽较扁且偏向一侧,钉身呈四棱锥状,通长约8,截面0.5×0.4厘米(图四,6)。

铁镞5件,分凿形镞和锥形镞两种。

凿形镞,前端刃部平直呈凿刃状,镞身中部略细,两端粗,截面近长方形,铤较细。G1∶1,刃部一角稍残,铤呈倒锥体,截面近圆形,下端稍残,残长8.3厘米(图四,2);G1∶3,铤截面近方形,下端残,残长7.8厘米(图四,3)。TG3①∶2,镞身前端弧圆,呈凿刃状,镞身中部略细,两端粗,截面近长方形,铤较细,截面近圆形,下端残,残长约9厘米(图四,1)。

图四 辽金时期遗物1~3.凿形镞(TG3①∶2 G1∶1 G1∶3) 4、5.锥形镞(G2∶1 T0301①∶1) 6.铁钉(H1∶1)

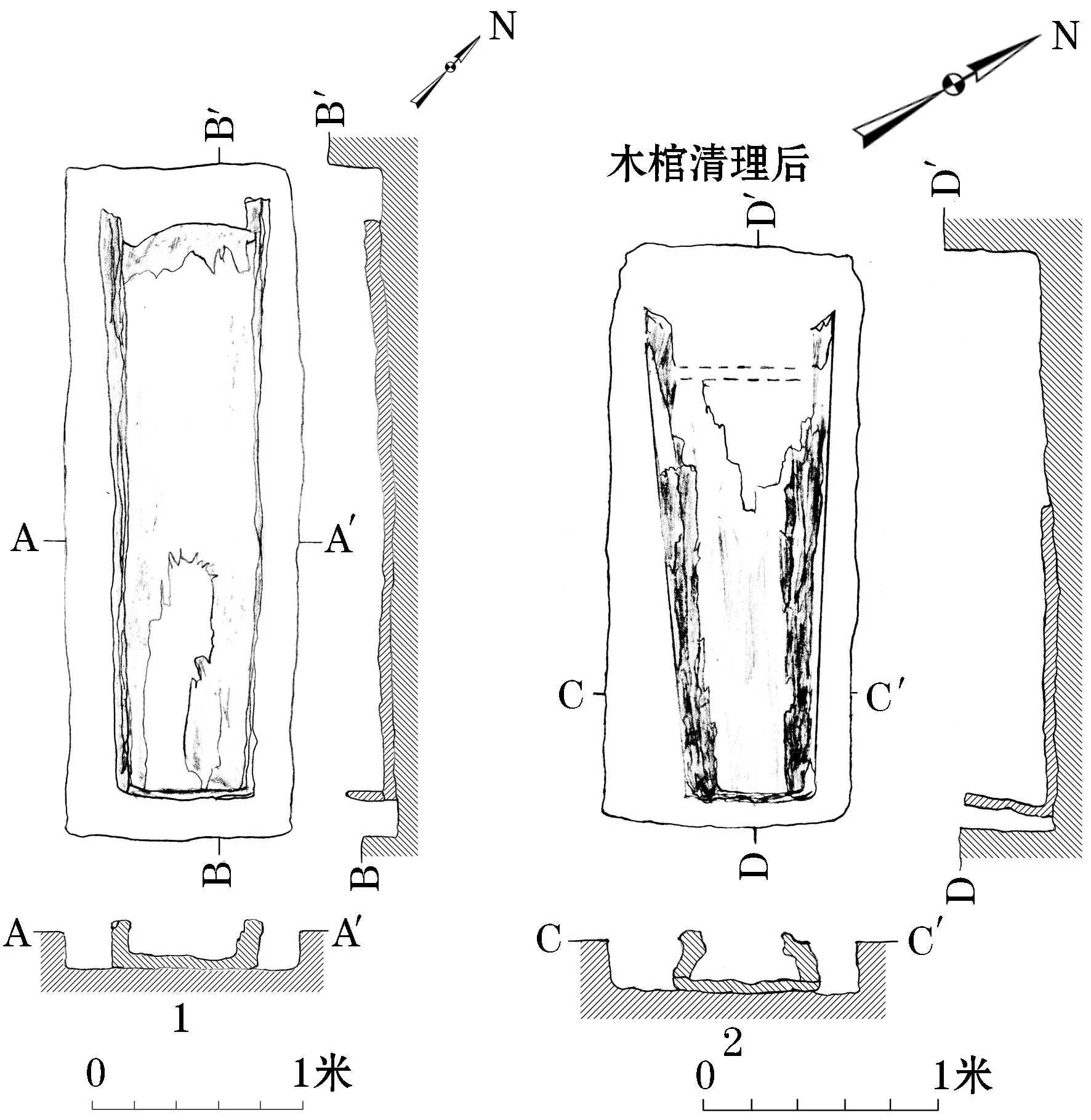

图五 M1平剖面图1.青花瓷碟 2.青花瓷碗 3、4.瓷罐

锥形镞,镞身呈四棱锥形,尖部较锐。G2∶1,锈蚀严重,截面近方形,铤较细,下端残,残长约6厘米(图四,4);T0301①∶1,截面近方形,尖部稍残,铤较细,略弯折,残长约7.5厘米(图四,5)。

铜钱2枚,均为旋读,锈蚀较为严重。G1∶2,绍圣元宝;G1∶4,祥符元宝。

(二)清代中晚期遗存

1.遗迹

清代中晚期遗迹仅发现有墓葬4座,墓葬均位于“点将台的东南坡”,且排列有序,推测其可能为一处家族墓地。墓葬皆为土圹木棺墓,开口于①层下,按清理顺序编号为M1~4,其中M1、M4为双人双棺合葬墓,M2、M3为单人葬。墓圹均较浅,致使木棺盖板均略高于土圹,这与至今仍流行于该地区的“地不压天”的丧葬习俗相同,老百姓将木棺盖板称之为“天”,下葬时“天”不能低于当时地表,下葬后封土成坟丘。4座墓葬木棺的盖板均遭不同程度破坏,可知均遭盗掘,致使部分墓葬的随葬品遗失或损毁。人骨保存较差,性别年龄无法鉴定,从残存的骨骼判断皆为成人。从保存相对较好的M1和M4来看,每具木棺前端均应随葬两件瓷器,应为一罐一碟或一罐一碗组合,瓷罐被放置在木棺前端底板的伸出部分之上,瓷碟或瓷碗则放置在木棺前端土圹的壁龛内。

M1,为双人合葬墓,土圹较浅,平面近似长方形,其东北角略向外撇出,可知墓圹并非一次下挖成形,应该为后期合葬,土圹近直壁,木棺前端正对的坑壁上有龛,每个龛内各放置有1件瓷碟或瓷碗,坑底较为平整,墓圹长2.6、宽2.2~2.3、深0.35~0.53米,方向316°。墓坑内填土为灰褐色杂土,内含黏土块,土质较为致密坚硬。土圹内平行放置木棺2具,墓葬早年曾被盗掘,木棺的前半部分棺盖板均已被掀开,按清理顺序我们将北侧木棺编号为M1A、南侧木棺编号为M1B,M1B棺头较M1A略靠前,二者间距约10~12厘米,木棺底板前端伸出的部分之上各放置有1件瓷罐。M1A,木棺外侧有漆红、黄,且绘画有彩绘图案,由于埋藏时间和条件所致,图案整体面貌已不可辨识,木棺长2.2、宽0.8~1、残高约0.5米,棺内人骨已经腐朽,仅存部分头骨,且已移位,棺内随葬有牛形铜饰件1件、铜钱2件、铜扣6件、银饰残片3件。M1B,木棺长2.3、宽0.73~1、残高约0.45米,棺内人骨仅存盆骨和左侧腿骨,棺内随葬有铜钱4件、铜扣8件、铜环1件。从清理情况发现,M1A墓棺下葬时间要晚于M1B(图五)。

M2,为单人葬,由于距地表较浅,上部均遭破坏,平面呈前宽后窄的近梯形,直壁,平底,墓圹长3.16、宽1.1、深0.18~0.26米,方向317°,墓坑内填土为黑灰色杂土,内含黏土块,较为致密,墓坑内有木棺1具,墓葬早年曾遭盗掘,木棺盖板已被掀开,人骨多已腐烂,仅存部分头盖骨,且已散乱出棺外,木棺长2.84、宽0.65~0.8、残高约0.25米。木棺前端随葬的一组瓷器已经遗失,仅于棺内发现有少量的随葬品(图六,1)。

M3,为单人葬,土圹较浅,近长方形,直壁,平底,墓圹长2.46、宽1.06、深约0.4米,方向300°。墓内填土为黄灰色花土,土质较致密。墓坑内有木棺1具,木棺盖板前半部分已被掀开,原应于壁龛内的瓷碗扰乱至填土中,未见瓷罐,棺内人骨多已经腐烂,木棺长2.1、宽0.56~0.82、残存高度约0.4米,仅于棺内发现有1枚铜钱(图六,2)。

图六 M2、M3平剖面图(1.M2 2.M3)

M4,为双人合葬墓,土圹较浅,应为一次下挖而成,平面近长方形,坑壁较直,木棺前端正对的坑壁上有龛,每个龛内各放置有1件瓷碟或瓷碗,墓底平整,墓圹长2.35、宽1.96、深0.25~0.28米,方向310°。墓内填土为黑灰色杂土,内含黏土块,土质较为致密,填土中出土有皇宋通宝1枚。墓坑内有木棺2具,按照清理顺序,将北侧木棺编号为M4A,南侧木棺编号为M4B,两棺之间间距约20厘米,M4A木棺底板前端伸出的部分之上放置有1件瓷罐,M4B未见,应被盗掘。M4A,人骨腐朽严重,仅存腿骨,棺内还残存有尚未完全腐朽的衣物,衣物上还缝缀有铜扣,木棺长2.12、宽0.63~0.92、残高约0.44米,随葬有铜钱6枚,发现有铜扣4件;M4B,人骨腐朽严重,仅存部分头骨和一小截上肢骨,木棺长2.1、宽约0.6、残高约0.42米,棺内随葬有铜钱3枚。从清理情况发现,M1A墓棺下葬时间应该晚于M1B(图七)。

2.遗物

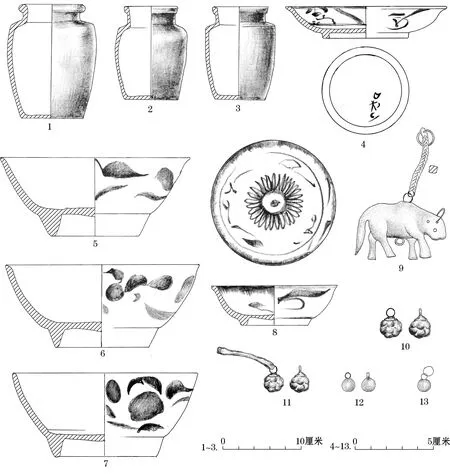

瓷罐3件。直口,沿略外折,矮领,折肩,腹部弧直,近底略收,平底。

M1A∶1,圆唇,黑灰色细砂胎,釉呈棕黑色,外壁下部及底部不施釉,且略有流釉现象,内壁及内底满釉,通高约14.5、口径8.6、底径8.4、最大腹径约12厘米(图八,1;图版三,3)。

M1B∶15,平唇,底中部有凸点,且边缘处有一阳文“山”字。胎呈黄褐色,含细砂,釉色酱黄,近底部施釉不全,底部不施釉,内壁及内底满釉。通高约11.7、口径7、底径7厘米(图八,2;图版三,4)。

M4A∶13,与M1B∶15同,平唇,底中部有凸点,且边缘处有一阳文“山”字。胎呈黄褐色,含细砂,釉色酱黄,近底部施釉不全,底部不施釉,内壁及内底满釉。通高约11.7、口径7、底径7厘米(图八,3)。

青花瓷碗3件。

M1A∶12,残,胎呈灰白色,较细腻,釉色青白,青花颜色灰暗,敞口圆唇,斜弧腹,圈足,内底有涩圈,圈足底部无釉,外壁绘有花卉纹,口径12.3、底径5.4、高约5厘米(图八,5;图版三,5)。

M3∶1,1件,残,胎呈灰白色,较细腻,釉色青白,青花颜色灰暗,敞口圆唇,斜弧腹,圈足,圈足底部无釉,外壁绘有花卉纹,口径12.6、底径5.8、高约5.4厘米(图八,6)。

图七 M4平剖面图1.青花瓷碟 2.瓷罐 3.青花瓷碗

图八 墓葬出土遗物1~3.瓷罐(M1A∶1 M1B∶15 M4A∶13) 4、8.瓷碟(M1B∶16 M4A∶14) 5~7.青花瓷碗(M1A∶12 M3∶1 M4B∶4) 9.牛形铜饰件(M1A∶4) 10~13.铜扣(M1A∶9 M4A∶6 M1A∶3 M1B∶10)

M4B∶4,残,胎呈灰白色,较细腻,釉色青白,青花颜色灰暗,口部不甚规整,略呈椭圆形,敞口圆唇,斜直腹,圈足较高,内底有涩圈,圈足底部无釉,外壁绘有花卉纹,口部长径12.9、短径11.9、底径6.2、高约5.6厘米(图八,7)。

青花瓷碟2件。

M1B∶16,釉色泛青,敞口圆唇,小撇沿,斜弧腹,矮圈足,圈足底部不施釉,内外壁及内底均绘有花卉纹,底部有青花颜料书写的符号,口径10.4、底径5.4、高约2厘米(图八,4;图版三,6)。

M4A∶14,釉色泛青,敞口圆唇,沿略外折,斜弧壁,圈足,圈足底部无釉,外壁绘有三片均匀分布的草叶纹,内壁及内底绘有花卉纹,口径8.1、底径4、高约2厘米(图八,8)。

牛形铜饰件1件。

M1A∶4,铜质,铜绿色,器身中空,身体表面涂有紫色,整体呈低头前行状,头上有角,眼睛和耳朵部分制作细腻,四条腿呈前行状,两侧身体均有竖向的内凹的线条,尾部下垂,背部和腹部各有一圆环,背部圆环尚与一铜条编制而成的链相连,链身亦涂成紫色。牛身长约6、高约3.8厘米,链长约4.3厘米(图八,9)。

铜扣21件,扣身可分为球形和花骨朵形。

球形扣身15件。M1A∶3,铜扣,球形,直径约0.8,纽孔径0.3、环径0.8、内径0.5厘米(图八,12)。M1B∶10,环状纽尚与小铜环相连接,通高约1.2、扣身高0.8、横截面直径约1厘米(图八,13)。

花骨朵形6件。M1A∶9,铜扣,花骨朵形,花蒂的部位与环状纽相接,通高1.9、孔径0.5、内径0.3厘米(图八,10)。M4A∶6,纽部尚与一布条相连接,出土时仍缝缀于腐朽的衣物上,扣身通高1.8厘米(图八,11)。

铜钱22枚,其中乾隆通宝4枚,嘉庆通宝2枚,道光通宝5枚,另有11枚锈蚀严重,不可辨识。

三、结语

农安县境内的农安古城即为辽代的黄龙府所在地,据辽金史料记载,黄龙府下辖州五,分别为益州、安远州、咸州、清州、雍州,一些史地学家考证,位于农安县南约40公里的库尔金堆古城可能为黄龙府的统州“清州”治所③。通过对库尔金堆古城西南角外侧“点将台”的发掘,认识到老百姓俗称的“点将台”并非人为修筑,同时我们还对与之相对应的位于古城东南角的“点将台”进行了勘探,从发掘和勘探结果看,二者均为自然形成的土台,未见有人为修筑痕迹。四座清代墓葬中的随葬品与榆树韩家屯墓地出土的遗物基本一致,时代也大体相近④;其中青花瓷碗、碟与黑龙江省五常市拉林机场出土的青花瓷相似⑤。尽管此次发掘出土辽金时期的遗物不多,但四座清代中晚期墓葬的发现以及一批随葬器物的出土,为我们了解清代中晚期东北时期的丧葬习俗提供了重要的材料。

附记:参与发掘工作的人员有吉林省考古研究所刘晓溪、王新胜,农安县文管所邢春光,吉林大学边疆考古研究中心史宝琳;遗迹及器物图由王孟子、王立克绘制;遗迹照片由刘晓溪、史宝琳拍摄。

执笔:王新胜、邢春光、刘晓溪、史宝琳(Pauline Sebillaud)。

注释:

① 吉林省文物志编委会:《农安县文物志》,内部资料,1986年10月。

② Sebillaud Pauline, Liu Xiaoxi, Wang Xingsheng, and Xing Chunguang. “Revealing a Wall with RTK - A Non-destructuve Investigation of a Chinese Medieval Walled Site.” Asian Archaeology 2 (2014): 126-133.

③ 陈相伟:《黄龙府的历史地位和作用》,《长春文物》1988年第3期。

④ 徐坤、聂勇、刘晓溪:《长春市榆树韩家屯墓地发掘简报》,《博物馆研究》2008年第3期。

⑤ 黑龙江省文物考古研究所:《黑龙江省五常市拉林机场清代遗址发掘简报》,《北方文物》2015年第4期。

〔责任编辑、校对孙琳〕

An Excavation of the Call-officer-roll Platform in the West-south

of the Ancient City in Nongan ,Jilin

Archaeological Institute of Jilin Province

In 2013, an excavation was done in the call-officer-roll platform in the west-south of the ancient city called Kurjin by the Archaeological Institute of Jilin Province and the Management of Cultural Relics of Nongan. About 300 square meters were unearthed, and the whole city was made a survey with RTK. Relics were of Jin and Qing Dynasties. Tiles, pottery pieces, porcelain pieces ,iron arrow and bronze coins dated to Jin Dynasty were found here. Four wooden coffins with pit around tombs were unearthed, in which some porcelains ,bronzes and coins were unearthed.

〔中图分类号〕K871.44K871.49

〔文献标识码〕A

〔文章编号〕1001-0483(2016)01-0012-07

作者简介〕〔主要王新胜,男,1958年生,现工作于吉林省文物考古研究所,副研究馆员,邮编130033。