从叙事学角度再析维吾尔叙事长诗《世事记》的叙事主体

田勇(乌鲁木齐职业大学汉语教学部,新疆乌鲁木齐830001)

从叙事学角度再析维吾尔叙事长诗《世事记》的叙事主体

田勇

(乌鲁木齐职业大学汉语教学部,新疆乌鲁木齐830001)

摘要:从叙事学角度对《世事记》叙事主体进行了三个层次(超叙事层,主叙事层和次叙事层)和主叙事层三个序列的分析,以帮助对《世事记》的思想主题有更深入的了解。

关键词:叙事学;叙事层次;叙事主体

Abstract:From the angle of narrative, the narrative of 'the world body' has been analyzed on the three levels (super narrative layer, the main narrative layer and narrative layer) and three sequences of main narrative layer to help better understand the idea of 'the world' theme.

Keywords:narrative; narrative level; narrative subject

《世事记》是叶尔羌汗国早期作家阿亚兹·西凯斯泰在赛义德汗从政时期创作而成的古典叙事长诗,长诗采用察合台语,用麦斯纳维形式写成。《世事记》是一部将一篇印度故事完全按照维吾尔文化氛围而改写的作品。确切的说就是将用异族语言写作的文学作品,按照本土欣赏和写作风格进行翻译改编的作品。

一部作品就要反映一定的主题思想,而主题思想的体现则是通过不同叙述者、不同人物等来自不同层次的声音汇集后而共同体现的。这种表达的主观的感知、认识、判断、见解等的来源我们称之为主体。

之前我们已经对《世事记》叙事主体的分布——叙事层次划分的理论来源以及叙事层次的划分做了初步的介绍。下面就进入主体部分,进行对叙事层次的分析。

一、对主叙事层次的序列分析

《世事记》的主叙事层,是这部叙事长诗主体故事的集中体现和精华之所在,我们有必要对这一叙事层的叙事模式进行分析。这里所说的“叙事模式”分析,实际上就是对所叙述故事的情节抽象化,然后在此基础上去探讨故事情节的发展走向和逻辑模式。

对故事主题的分析,从表面上看,好像从叙事理论角度来分析主题是在脱离研究领域,但并非如此。格雷马斯在对“序列”进行分析时,它实际上就是采用的与主题相关的内容来为“序列”命名的。诸如“远征精灵巢”,“复仇”等等。

(一)《世事记》的叙事线条及组织方式

叙事线条也就是对叙事故事情节类型的探讨,《世事记》主叙事层中的故事属于线型,不是非线型。

《世事记》中以王子这个主人公为人物核心,围绕“追求——破灭”这一故事进行安排,虽然是单线安排,但是在故事不同的发展进程中由不同的人物担当故事主角。这些围绕单一主线的次要故事的辅助作用的发挥,才使得主体故事的线条继续发展,并使故事充满了叙述张力和悬念,叙述节奏也相应地更加紧张激烈。

(二)《世事记》中的“追求——破灭”故事

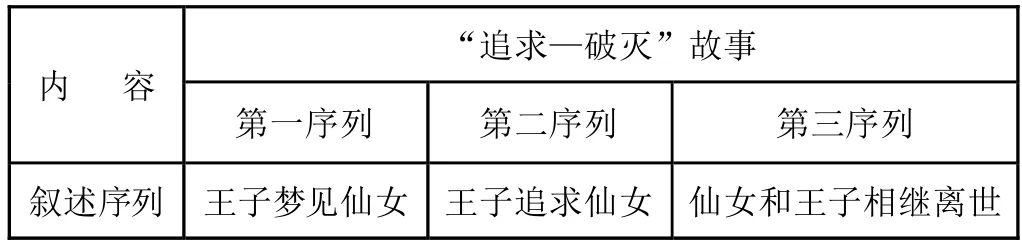

在《世事记》中我们可以通过“王子执着追求仙女,并与之成婚,但因世事多变,最终以两人的相继离世而收场”这条主线,概括出主叙事层中“追求——破灭”的情节结构。通过主体故事和情节结构可以分为三个序列:第一序列:王子梦见仙女;第二序列:王子追求仙女;第三序列:仙女和王子相继离世。以下我们就对“追求——破灭”故事的深层结构模式进行分析。

(三)“追求——破灭”故事的深层结构模式分析

文章对“追求——破灭”故事序列的分析仍然采用格雷马斯的序列分析法,利用“行动元”分析和文本分析结合起来,以便使论证更加符合《世事记》的实际。在这里首先要明确一下“行动元”这个概念。在叙事学中对人物的划分并不是以社会身份为依据,而是把他们看做故事结构中的“主语”,以其行动对情节发展的作用来归类。“行动元”是格雷马斯在《结构语义学》(1970)一书中研究人物关系时提出的。“格雷马斯建议,不是根据人物是什么,而是根据人物做什么(行动元的名称由此而来),来对叙事作品的人物进行描写和分类”。行动元这一概念是一种结构单位,用于标明人物之间、人物与客体之间的行动关系。他提出了三组对立的行动元模式:主体/客体、发送者/接受者、帮助者/敌对者。格雷马斯声称这三组关系适合于故事中所有的人物,任何人物都具有这三组行动元模式中的一种或几种关系。

作者根据格雷马斯的序列分析法,对主叙事层“追求——破灭”故事进行了序列划分,序列的命名和分类如表1所示。

1.开始序列:王子梦见仙女

在第一序列中王子(主体)通过一场美梦梦见了仙女,并对其产生爱意,于是就产生了客体——仙女,这是这一序列的核心功能,对故事的发展起着导向作用。然而王子梦见仙女却不能与之相见而顿感失落。这时,附属功能发挥作用,经过斐鲁兹莱的一番探究,建议王子外出狩猎,在狩猎中偶然遇见一直羚羊,在羚羊的引领下,王子与仙女相见。这也就出现了这一序列的最终结果。

表1 主叙事层序列划分

2.第二序列:王子追求仙女

第一序列的结果——王子爱上了仙女,并想与仙女成婚,而仙女却提出了三个允婚的条件。这时在第一序列中的王子与仙女的主客体关系发生的替换,允婚条件的提出者变成了主体,同时也是这一行动元的发出者,王子则变成了客体,这一行动元的接受者。仙女的允婚条件给王子想娶仙女的愿望设下了障碍。这里虽然是仙女给王子设下障碍,但她与敌对者却有着本质的区别。敌对者是主体的对立面,他构成对主体的挑战和破坏。而这里的仙女对王子设下的障碍也只能算是一种考验,还没有破坏之意。这时帮助者“宝座、石樽和蜡烛”的出现使仙女设下的障碍接连被排除,故事也就就此转入下一个序列。

3.结束序列:仙女和王子相继离世

在第二序列中的结果并不是《世事记》主题故事的最终结果。国王的想念使王子和仙女回国,然而王子和仙女幸福生活却好景不长。仙女却因悲泣之声吓破胆,王子也因仙女的离去而悲痛万分,最终也离世而去。在这一序列中在第二序列的基础上使故事的情节又发生了意想不到的变化,王子与仙女富有传奇般的恋爱让人羡慕不已,本想能圆圆满满。可故事的结尾却是以两人的离世悲剧收场。这更加体现了《世事记》的主题思想:世间万事万物变化莫测,难以预料,也更加迎合了作品的题目。

从以上对主叙事层“追求——破灭”故事的序列分析,我们不难看出,王子与仙女的爱情一波三折,曲折离奇。尽管他们的爱情曾经拥有过,幸福过,但最终仍然以破灭的故事情节收场。但这里作者要着重强调的是,在主叙事层里,王子与仙女的爱情虽然经历了从追求到破灭,但这并不代表这就是最终的结果。文中写道:

“真主打开了仁慈之门,

楼台的黑幕被徐徐揭起;

黑幕后伸出一只人手,

牵着他去与情人团聚。

老国王抛弃了亲人,家园,

说不清他究竟去了哪里!”

王子被黑幕的手牵走,是与情人真的团聚,还是遭受更多的苦难,我们不得而知。就连老国王也不知去了哪里。这些都是在给我们揭示世间万物变化莫测,世事难料的主题思想。

二、叙事分层的作用

有一些叙事文本在叙述上要分出层次来是很困难的,因为作者在创作时为了达到逼真的效果往往将叙述者的参与程度降到最低点,叙述者始终没有露面,故事似乎不是被讲述出来,而是生活中实实在在发生了似的,这样,叙述行为在文本中形成一个单独的层次,叙事的行为也就不能从文本中直接被感知。而在《世事记》这部叙事诗中,叙述者的地位被空前的凸显出来,从而形成了三个较为明显的层次:叙述者叙述行为的层次——第一叙事层,热奈特称之为虚构域;叙述者所叙故事的层次——第二叙事层,在第二叙事层之下的第三叙事层等等,热奈特称之为元虚构域。

前面提到,从分层的叙述学功用来看,叙事层之间的衔接关系有三种:解释关系、纯功能关系、纯主题关系。《世事记》的三个故事叙事层之间最为明显的就是纯主题关系,也就是说,各个叙事层都为主题服务,在内容上形成类同或对照等平行并列关系,尤其是在超叙事层和主叙事层之间并未有时空上必然的连续性。《世事记》在文体上的独特性也表现在这种纯主题关系上,因为这种关系无论在西方还是中国传统的叙事文本中都较为罕见。作为察合台时期的一部作品,各叙事层次在共同表现主题的同时,还采用了“层层镶嵌结构”,也就是我们所说的“中国盒子”的叙事结构模式。

三、结束语

《世事记》充分反映出作者认为世间万物变化无常,世事难料的思想观念。作者始终处于对真主伟大力量的不可抗拒和对命运的无奈这种矛盾之中,总是祈求世间能有一种通晓一切,预知未来的力量来改变现状。《世事记》采用三个叙事层次,由不同的叙述者叙述故事,叙事层次明显。各层次之间以纯主题的关系进行了很好的衔接,一方面在故事情节上能够让读者深刻感受到曲折离奇、引人入胜的阅读效果,另一方面在思想主题的表达方面也有着出色的表现。

参考文献

[1]阿亚孜·西开斯塔.世事记(维吾尔文)[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1985.

[2]张宏超.察合台语早期文学[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1995.

[3]瓦伊提江.维吾尔古典文学概论[M].北京:民族出版社,1987.

[4]周绍祖.西域文化名人志[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1991.

[5]依明江.维吾尔文学史上的代表人物[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1996.

[6]杨义.中国叙事学[M].北京:人民出版社,1997.

[7][法]A.J.格雷马斯.论意义(上、下)——符号学论文集[C].吴泓缈,冯学俊译.天津:百花文艺出版社,2005.

[8][俄]弗拉基米尔·雅科夫列维奇·普罗普.故事形态学[M].贾放译.北京:中华书局,2006.

作者简介:田勇(1978-),男,汉,乌鲁木齐职业大学汉语教学部讲师,文学硕士,研究方向:双语教学、汉语教学。

中图分类号:I106

文献标志码:A

文章编号:2096-000X(2016)09-0255-02